「カロリー」周辺のことを小耳にはさむ

食品の成分栄養表示にあるエネルギー、カロリーとはなんぞや?

…という素朴な疑問が湧いてネットを見ていたところ、こんなサイトに出会った。

「そもそも、食品のもつエネルギーをカロリーに換算して把握するのは19世紀末のアットウォーター(Atwater)というアメリカの研究者の研究成果に依るところが大きいが…」と話すのは、下、Youtubeリンクのロンドン、King’s CollegeのSarah Berry准教授。以下、簡単になぞります(大雑把にしかなぞれません、すみません)。

Atwater氏は、食品(食材)をBombなんとかというボンベ型の熱量測定器に入れて加熱。食品が燃焼する際に、ボンベにセットされた1リットルの水の温度を何度上げるか計測してエネルギーを測定。1リットルの水を1度上げれば1カロリー(今の1kcalですね)、完全に燃焼し尽くすまでに1リットルの水の温度が50℃上がれば50カロリー(50kcal)というように食品の持つエネルギーを数値化していく研究をした、と。

ただ、ここで得られたカロリーは食品全部が消費、消化された場合の数値、Net calorie contentというやつで、人体が消費、消化できるのはその内の何割かのものの筈。実際は消化しきれずに排泄されるエネルギーもあるはずだからと、Atwater氏はもう一歩踏み込んで排泄されたエネルギーのカロリー換算も開始。Berry准教授の言がリアル…。

「彼(Atwater氏)は、実際の消費カロリーを調べるために食品を食べた人の糞を採集、それを改めて熱量測定器にかけて消費カロリーと消費されなかったカロリーを探っていったんです。あらゆる食品についてこれをやって、彼は人のウンチ(poo)の調査に20年費やしてるんですよ、並々ならぬ貢献(!)と言うべきですね」と言うような話(と思う)。

彼の研究は、最終的に、食品中のタンパク質1gには4kcal、炭水化物1gにも4kcal、脂肪1gには9kcalの消費エネルギーが蓄積されているという食品一般に適用される係数(Atwater factor)として集約され、現在も食品の栄養成分表示に使われているとのこと。

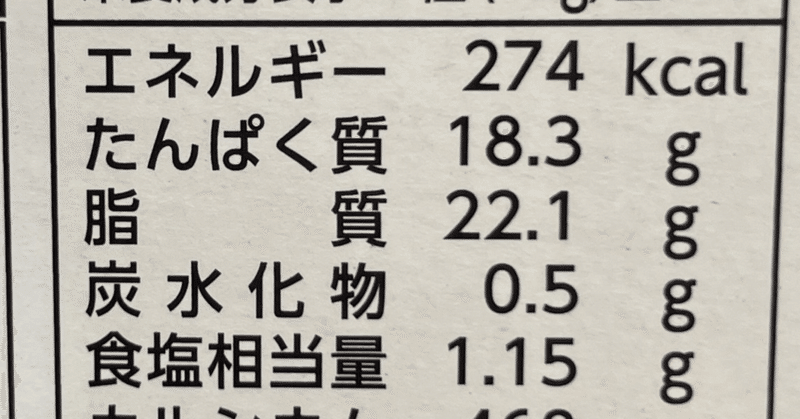

なるほど、この投稿のタイトル画像にある「たんぱく質18.3g 脂質22.1g 炭水化物0.5g」というのにアットウォーター係数を掛けてみると、18.3x4+22.1x9+0.5x4=274.1で表示の「エネルギー274kcal」にほぼ一致します。食品成分表示のカロリーって、測定した値ではなく計算して出した数字なんですね!知らなかった…。

「しかし、近年の研究によれば…」とBerry准教授。代謝と栄養の研究が急速に進んで、タンパク質4、炭水化物4、脂肪9という単純な数字では、人が物を食べて実際に吸収するカロリー(actual caloric availability)を把握できないケースが次々に明らかになっているのだと。例えば、(准教授お気に入りの例え)アーモンドを丸ごと粒で食べた時と粉に挽いたものを食べた時では吸収されるエネルギー量が全然違う。食品表示には同じカロリーが書いてあっても、粒の方はエネルギーの30%が吸収されずに排泄される。また、手のひらにすくった同じ量のナッツを食べても、人によってエネルギーの吸収量はまちまちで、ある人は62kcal吸収したのに対して別の人は168kcal吸収したという事例がある。そして何より、タンパク質は吸収される際エネルギーを奪うので、「タンパク質4」というアットウォーター係数は大きすぎるという指摘もある、等々。

そもそも、Mr. or Mrs. Average、平均人というようなものはおらず、人はそれぞれ独自の腸内環境を持ち、独自の代謝能力を保持して暮らしている、というのがBerry准教授を始めこのZOEというサイトを主催している人たちの立脚点だが、そうした視点から見れば、食品のカロリー表示は食品が口に入る前の限定的な情報を提供しているに過ぎないことになりますね。むしろ、口に入った後の代謝も含めて考慮する方が重要、と。そうした視点から、Berry准教授はカロリー表示の数字にとらわれず、その裏にある食品の質に向ける目を忘れないように注意を促すことが多いようです。

詰まるところ、食品の成分栄養表示に書かれている「エネルギー(カロリー)」とは120年前に確立された計算式によって弾き出された数字のことを言うようです。いささか古いといえば古い。

カロリー制限ダイエットは依然よく耳にする(私も糖尿病発覚時の栄養指導ではカロリー制限を勧められた)ので、食品の成分栄養表示にある「エネルギー(カロリー)」の数字について、指標としての実用性が揺らいでいるとは思えませんが、その有効性については少しづつ疑念の目が向けられるようになってきているのかも知れません。

*前の投稿にも書きましたが、上は私がネットで出会った「噂ばなし」の類の情報で、自分が医学的、栄養学的知識を持って語っているわけではありません。拙い言葉遣い等、ご容赦を

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?