第1回 なえすた≪プロジェクト内勉強会≫架空の町で考える、地域に欠かせないもの。【施策編】

こんにちは😉

なえどこのつるさやです。

まず初めに、

私たちなえどこは、「学生同士でもっと真剣に地域への理解を深めたい」という思いから、勉強会「なえすた」を開始しました。

1. 第1回なえすたについて

そもそもなえすたって何?

学生の学生による学生のためのプロジェクト内勉強会です。地域活性化や観光、まちづくりなど様々なことに興味・関心のある香川大学生が各回で設定したテーマの下、自由に話し合うイベントになります。

名前の由来は「なえどこ」と「STUDY」を合わせて呼んだことに起源があります。

ん?もしかして安易だなと思いましたか?

そう…なんの捻りもありません😌でもわかりやすくていいでしょう?笑

はい、話が逸れましたね。戻ります。

では、今回開催した勉強会「なえすた」の概要について紹介します。

2つのプログラムに分けて実施しました!

●アイスブレイク

「学生が町に必要だと思っている要素」

↓

●本題

「人口ピラミッドから考えるまちづくり」

記念すべき第1回目の議題は「架空の町をつくろう♪」です。

2グループに分かれて、人口ピラミッドから町に必要な施策や施設を自由に考えるというものです。今回は事前に地方の政策や条例などの取り組みを調べた状態でグループワークに挑戦しました。

最初のアイスブレイクでは、

「こんな町があったらいいな」と自由に考えて、それぞれの学生が思い描く“まち“について発表しました。

次の段階では、

条件付きのお題をグループに分かれて議論しました。

実際にある町の人口ピラミッドを使って、学生が必要だと思う施策や取り組み、条例などを発表しました。

普段は、データを使った議論って面倒だなと思うことが多いのですが、この時はワクワクしてました(笑)

あらましはここまでにして…詳細に移りますね。学生が持ち寄ったまちづくりの条例や取り組みについて紹介します!

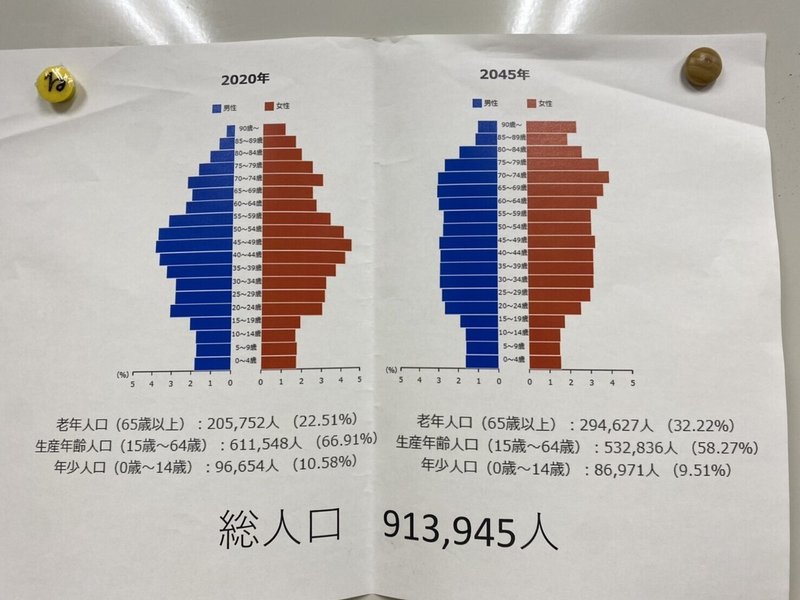

総人口が多い人口ピラミッド

少子高齢化が進みつつ、生産年齢人口が多くなっているという特徴がありますね。全世代への幅広い政策や少子高齢化対策が鍵になりそうです。

ここでは3つ紹介します。

①外国人労働者の受け入れ

生産人口が減少していることから、働き手を確保する施策を考えました。アジア系の技能実習生や日本に移住したい外国人、留学生などを対象に積極的な雇用を奨励することを考えています。同時に日本語の勉強ができる施設や地元住民と交流できる場所などの整備も進めたいです。

メモ🤔

外国人を惹きつけるためには、海外の人にもわかりやすい表記になっているなど外国人が暮らしやすい町にする必要があります。さらに、労働条件の改善や保障制度を充実させたりしなければならないと思います。

ただ単に受け入れる政策を打ち出すだけでは効果が低そうだと思います。一筋縄ではいかない取り組みになりそうという印象を持ちました。

②おじいちゃんタクシー

退職後の生きがいになるかもしれません!地元の人と交流できるので、1人暮らし高齢者の見守りにもなるという意見は興味深かったです。

メモ🤓

高齢化社会が進んでいるので、もし実現できるなら普及しそうだなと思いました。安全に運営していくためには、事故を未然に防ぐ対策や基準作りも求められそうです!

③孫割

同じ携帯会社で利用する家族が多いほど料金が安くなるように、公共機関や施設を利用する場合、祖父母と孫の関係であれば料金が安くなるという制度を導入するというアイディアが出ました。

メモ😊

核家族と言われるように親族間でのつながりが希薄になっている現代で、効果は未知数ですが、なかなか面白い取り組みだと思います。

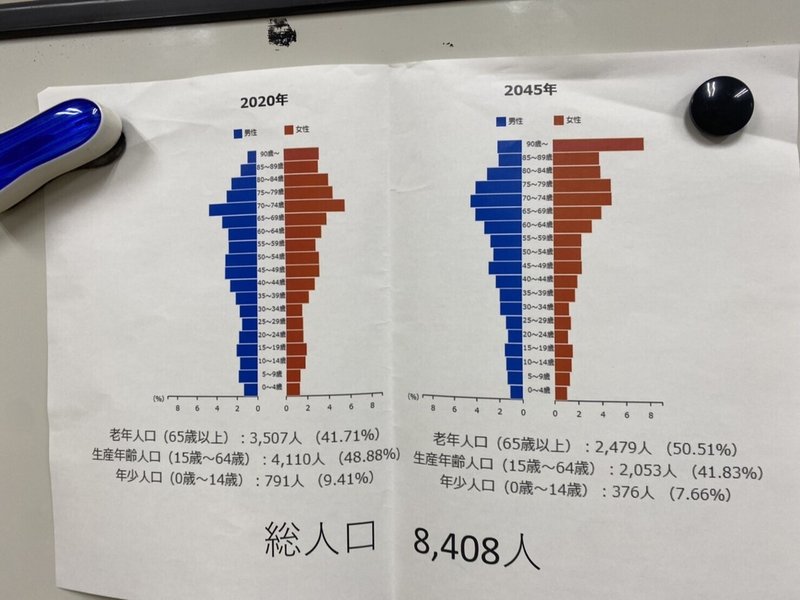

総人口が少ない人口ピラミッド

この図の最大の特徴は、全体的に人口減少していることです。この地域では、過疎化を食い止めることが優先課題になりますね。

様々な意見が出たのですが、その中から3つ紹介します。

①地元就職

Uターンを対象とした奨学金返還免除の支援によって若者が地元に帰ってくる事例が挙げられました。

参考)

LO活 都道府県別就活支援情報

自治体別地方就活助成・支援制度|LO活-Local+就活 (mhlw.go.jp)

メモ😌

奨学金制度以外にも交通費補助や職業訓練、定住者に向けた住宅支援など多様な取り組みがあって、人口流失や雇用の確保はどの地方自治体でも共通の課題なんだと改めて実感しました。

②子育てボランティア

年少人口の減少が予測されることから、退職した地元の人や子供好きな人などを募って、一時的に子供の預かりをしてもらうという案が出ました。地域住民で子育てできる環境をつくり、その中でも子供と交流する高齢者の方が増えることで、住民同士の関係性向上や高齢者の生きがいづくりになる可能性があります。

メモ🤔

夫婦や家族連れで移住や定住を考える場合、育児や教育に関する取り組みは気になる要素だと思います。仮に移住が活発に行われ、子どもが増加した場合、地方自治体では保育士不足が問題になるかもしれません。保育士を育成する間、その担い手不足を補う形で支援できる取り組みの1つではないかと思いました。

③企業誘致

神山町を代表とする徳島県のIT企業に特化した企業誘致の事例のように、企業が進出しやすい環境の整備や住民との橋渡しになるイベント・施設づくりを行って、地方創生をめざすという意見がありました。

参考)

徳島県HP トップページ|企業誘致ガイド (tokushima.lg.jp)

2. 発見

1つ目の資料は、老齢人口の割合が増加しつつ、人口減少が進むという特徴がある一方で、2つ目の資料は、全体的に人口が激減する特徴があることがわかりました。加えて、総人口の異なる人口ピラミッドに共通していた傾向は、少子高齢化でした。これらからわかることは、全世代へのニーズを考えつつ、一定数の生産人口を維持するためには、若い人や働いている人への支援や政策が不可欠になっていくことだと思います。

外国人労働者の受け入れについての話題が出たことで気づいたことは、役人や地方自治体は、町を維持させるために、いかに少数派の意見を取り入れられるかということです。「その町に移住したい・そこで働きたい」と思えるような魅力的な施策や施設がなければ、当然人の呼び込みは難しくなると思います。まして、外国人労働者への規制が厳しく受け入れ体制が不十分な現状の日本では、地方だけの取り組みには限界があるのではないでしょうか。地方と政府ともに少数の人々の立場に立つ必要があると思いました。そして、住民の理解は得るためには、少数派のニーズも尊重しながら意見を集めて政策や条例を提示することが重要だと思います。

後書き( ..)φ

初回からどんな勉強会になるか内心ドキドキだったのですが、1つの資料から次から次へと案が出てきて驚きました。みんなの柔軟な発想に関心して自分のモチベにつながったので、もっとこんな感じで学生同士で話し合う機会が増えたらいいなと!次の勉強会が楽しみです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?