私の評価はどうやって決まる?ツリーベルの人事評価制度を解説!

こんにちは。人事部 採用担当の🉐です。

2023年初の更新となります!

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

ことわざには『1年の計は元旦にあり』とありますが、皆様は何か目標を立てていますか?

設定した目標に向かって実りのある1年となるよう、努力していきたいですね。

この目標設定というのはツリーベルの人事評価制度においても重要なキーワードです。

ツリーベルでは、どうなりたいか?なにをしたいか?という目標を言語化し、人事評価や昇給等に紐づけています。

さて、今回の記事ではツリーベルの人事評価制度についてご説明いたします。

入社後の人事評価について、参考にしていただければと思います。

※この情報は2023年1月時点のものです。随時制度改善を行っている関係で、変更が生じる可能性がございます。

人事評価制度の意義

始めに、ツリーベルにおける人事評価制度の意義についてご紹介です。

人事評価とは、ある一定の期間における仕事状況や功績などを確認し、公平に評価する制度です。人事考課とも呼ばれます。

ツリーベルでは人事評価制度を、会社の考えや方向と、社員の業務や行動との価値基準のすり合わせを行うための制度であると考えています。

人事評価制度というと「給与を査定する制度!」というイメージが強いかもしれませんが、もちろん査定だけの制度ではございません。

人事評価制度の目標設定や面談を経て、会社と社員一人ひとりとの繋がりを強くすることで

社員の成長および経営目標の達成、それによる業績向上ならびに公平な給与還元の実現を目指しています!

評価制度の役割・特徴

それでは、ツリーベルの人事評価制度の役割・特徴について簡潔にお伝えします。

●「数値目標」と「行動目標」の2軸の合計点で評価をします

①数値にて達成を図る、結果の評価である「数値目標」

②会社・自身の目標を達成するための行動により図る、プロセスの評価である「行動目標」

ツリーベルの人事評価制度は、この2つの軸で構成されます。

そして、それぞれの評価軸の合計点で最終的な評価の決定が行われることとなります。

●相対評価ではなく絶対評価

ツリーベルの人事評価制度は、他の社員との比較で順位付けして評価される相対評価ではありません。

個人ごとに設定された「数値目標」と「行動目標」によって評価される絶対評価の制度です。

●職務遂行能力と評価の掛け合わせ

人事評価を行う上で、社員一人ひとりの職務遂行能力(与えられた業務を最後までやり遂げる能力)に応じて職能資格(職位)を設定します。

ITスキル標準(以降、「ITSS」)等の指標を用いて職務遂行能力を数値(等級)化し、評価と掛け合わせていきますので、社員の「出来るようになった!」が適正に評価されるようになります。

●上司・部下間のコミュニケーションが活発に

目標設定や評価のために上長との面談が定例的に行われることとなりますので、コミュニケーションの場としてご活用頂く事が出来ます。

簡単ではございますが、以上がツリーベルの人事評価制度の役割・特徴です。

評価軸と評価基準

それでは、ここからはもう少し詳しく説明していきます!

上記でも記載した通り、ツリーベルの人事評価制度において、

その評価は「数値目標」と「行動目標」の2軸で行います。

数値目標は、設定された定量目標に対しどれくらい達成できたのかで評価されます。

例えば営業職の方であれば売り上げ達成率等、技術職の方であればITSSスキルレベルの点数(※後述)等です。

行動目標は成果につながる具体的な行動・取り組みを評価します。

例えば、営業職の方であれば「売上達成率を高めるために毎日業務終了30分前に見込み顧客の洗い出しを行い、次の行動計画を立てて翌朝上司に報告する」といったような形で目標設定をしていきます。

技術職の方であれば、「技術を高めるために社内のeラーニング講座をここからここまで受講する」などです。(あくまで一例のため、社員によって異なる目標を設定します)

そしてその行動はきちんとできたか?という事を評価します。

行動目標の中にもいくつか項目があり、主軸業務・組織運営・支援等業務…などがあります。

先ほどの営業職の方の目標は、「主軸業務」に当てはまるものです。

組織運営は社内の組織の運営を円滑に行うための目標で、支援等業務は主軸業務以外の業務支援等を行うための目標です。

数値目標・行動目標は、社員一人ひとりの所属や役職・職種によって異なります。

また目標の結果に対するウエイト配分も、役職・職種によって設定されています。

※ITSSスキルレベルとは…

技術職の方は、ITSS技術レベルの点数で数値目標の結果を計ります。

ITSS(IT Skill Standard/ITスキル標準)とは、ITプロフェッショナルを教育・訓練する際に用いられるスキル体系です。

専門分野の知識や技術を公正に数値化し評価できる指標で、経済産業省によって策定されました。

特に行政機関を中心に、人材能力評価の指標としてITSSが活用されています。

ツリーベルの人事評価においては、テストを受診いただき、スキルレベルと点数を判定します。それが数値目標の結果にも、前述した等級の結果にもつながります。

この等級が高いほど、給与連動を実施した際の給与の上限と、査定時の昇給の金額が高くなります。

ここまでお伝えした内容を、図であらためてご紹介します!

実際の評価の流れはもう少し複雑ですが、大枠をご理解いただければと思います。

それぞれ、ツリーベル社員のAさん、Bさん、Cさん、Dさんがいます。

評価期間の開始時に等級が決定されます。

評価期間の期初に目標設定を行い、期末に評価面談を実施するのですが、「数値目標」と「行動目標」は、役職などによってそれぞれの内訳と、ウェイトが異なることがこの図でご理解いただけると思います。

高い役職に就いている社員は数値目標の割合が高くなっています。

ウェイトや評価の点数付けについて詳細にご説明すると複雑になってしまうため、こちらでは割愛させていただきます…。

評価面談を終えると、自分が何をどれくらいできたか?が理解できます。そして、最終的な評価の結果がわかります。

こちらも諸々を割愛している関係で、(仮)ではありますが、4名それぞれの評価結果が出ました。

続いて、給与連動が行われます。等級と評価結果を掛け合わせて、当てはまる金額が給与につながります。昇給金額については、期ごとの業績に応じて増減します。

等級と評価結果が高ければ高いほど、係数が高くなり昇給につながるという事になります。

ただし、等級によって金額の上限下限が設定されており無制限に昇給するということはございませんので、ご了承くださいませ。

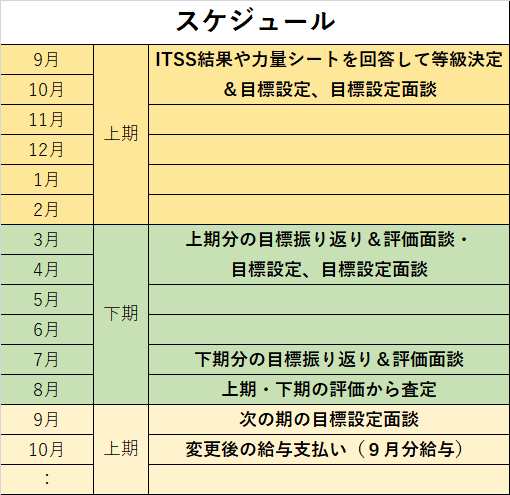

評価のスケジュール(2023年時点)

評価のスケジュールは以下の通りです。

評価期間は年に2回に分けられ、2回の評価結果をもって、年に1度給与査定を行うことになります。

上期が9月から翌年2月末まで、下期が3月から7月末までとなります。

給与の査定は下期の結果確定に行い、10月に支給する9月度分の給与から査定結果が反映されます。

これが、ツリーベルの評価のスケジュールとなります。

いかがでしたでしょうか?

ツリーベルの評価制度について、説明会等では時間が足りず簡単にしかお伝えできていませんでした。

詳しくご説明できたのはこの記事が初かもしれません☆

ツリーベルではこれからも社員一人ひとりの働きやすい環境を整備し、各種制度の見直しを行いながら「ごきげん場®」づくりを継続してまいります。

今回の記事が、少しでも皆さんの参考になれば幸いです。

ツリーベルについてご興味をお持ちいただけた方は、他の記事も是非ご覧ください。

最後までお読みいただきありがとうございました!

様々な情報が掲載されている弊社HPも是非ご覧ください。

<株式会社ツリーベル公式HP>

<新卒向け説明会>

https://www.treebell.co.jp/recruit/seminar/new-grad/

<中途採用者向け説明会>

https://www.treebell.co.jp/recruit/seminar/intermediate/

<IT業界 カジュアル説明会>毎週水曜日19:00~

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?