会社説明会でよく聞かれる質問にお答えします。(新卒編)

みなさま、こんにちは!

株式会社ツリーベル人事部のもぎです。

コロナ禍も制限が緩和されてきており、予断は許さないものの

アフターコロナ期へと緩やかに移行しつつある感じがいたします。

この3年余りの間、働き方も様々に変化し、新たな取り組みなども数多く

行って参りました。

人事部における採用活動は、コロナ禍にあっても勢い衰えることなく活発な活動を継続してきました。

今回はそうした採用活動の中で、新卒採用にフォーカスして、この春に

入社した、2023年卒メンバーの軌跡を振り返り、採用選考期の会社説明会における、様々な質疑応答の内容から見えてくるものを探ってみたいと思います。また、主だった質問の中から、これからも多く上がってきそうな質問内容について、記事枠の許す範囲で答えていきたいと思います。

目次

1.質問から見えてくる傾向について

2.よくある質問にお答えします!

3.これからツリーベルにご応募いただく皆様へ!

1.質問から見えてくる傾向について

ツリーベルでは、この2023年春に全国の支社・事業所あわせて41名の新卒入社メンバーをお迎えしました。

この春入社メンバーの採用選考に関わってきたのは、早い人で2021年の夏頃からの接点開始となります。

ツリーベルでは、学校の夏季休暇や冬期休暇の時期に合わせたインターンシップや業界研究会などを開催し、仕事理解をはじめIT業界の理解や会社理解などの場を持たせていただき、一人でも多くの学生さんの就職活動の一助になればとの想いで、選考に先んじて様々な機会を持たせていただいております。2021年と言えば、新型コロナウィルスの各種制限が頻発していた時期でもあり、様々なイベントはすべてオンラインで行っておりました。会社説明会も2021年の秋から学生さんの要望に沿う形で開始をさせていただき、通算で61回実施をし、会社説明会の参加者数も全体合計で約900名という数多くの皆様にご参加をいただきました。

今回はその会社説明会の場で頂きました様々な質問内容を振り返って見えてくるものを少々記してみたいと思います。

オンラインにおける説明会としては、長くても1時間程度の時間枠内で

収めるべく、会社の概要説明と募集要項などの説明を合わせて30分程度に

収めて、残りの約30分間で質疑応答を行う形を標準的なスケジュールとして実施しました。

前半の会社概要の説明等では、短い時間の中でたくさんの情報を詰め込んで説明していますので、その内容に関する再確認や質問も多くあり、また、

オンライン開催という形式であるがゆえの質問も多かったように感じます。

以下に皆様から頂いた具体的な質問内容を分類してご紹介します。

質問事項は、オンラインツール上のチャット機能から皆様に投稿いただき

答える形で行っており、全61回の会社説明会で頂いた質問件数は、

341件となりました。

質問内容を大別すると、

➀会社の様子や社内環境に関する質問、

②選考や応募条件に関する質問、

③業務内容に関する質問、

④感想やエピソードなどを問うもの、

⑤会社の事業内容を問うものといった内容になりました。

(下表参照)

大分類では、まだ質問内容までは推察しにくいかもしれませんが、大きな

傾向としては分かりやすい結果となりました。

大まかな内容の傾向としては、やはり、コロナ禍、リモート/オンラインといったことが大きく反映していて、少しでも会社や社内の様子を伺い知りたいというような問いが多かったように感じます。もう少し分かりやすくするため、以下に中分類ごとの結果から見て行きたいと思います。

1.社内の様子・環境等について、というカテゴリでは、

コロナ禍という事やオンライン開催という事もあってか、社内の様子や環境などをより具体的に知りたい・伝えてほしいといったニーズがとても多かったように思います。➀の活躍している人物像と②会社の雰囲気を問うこの二つの質問は、就活本などでもよく書かれている模範的な質問事項でもあり、求める人物像と共に自身の分析結果などからの合致性や関連性を探る質問としているものと思われます。

2.応募条件・選考関連について、という区分の内容においては、

➀の必要なスキルや資格について、②の応募条件についてという質問内容は、例年でも多く寄せられる質問でもありますが、「応募に際して(選考の合否基準の中で)必要なスキルや資格がどの様な基準なのか?」とか、関連して、「文系出身だけれども応募しても大丈夫なのか?」といった内容が多くありました。③や④、⑤は具体的かつ実務的なレベルの問いが多く、オンラインで開催する会社説明会の時間的な制約の為か、説明が足りていない

部分の影響を感じました。

3.業務内容について、というカテゴリでは、

日本に数多あるIT企業の中でもよくある、“SES”(システムエンジニアリングサービス)の業態に関する問いや、コロナ禍ならではの“リモートワーク”に関連する質問が多くありました。また、商流に関する質問で、「御社は何次請けが多いですか?」といった様な質問をされてくる学生さんもいらして、業界研究をよくしてきているなあと感心もしました。

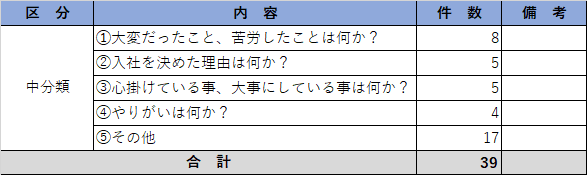

4.感想・エピソード等、というカテゴリにおいては、

私ども、会社説明を行っている(人事部門の)担当者や、質疑応答で答えている担当者向けに感想等を聞くものでしたが、(本当は現場のエンジニアに生の声を聴きたかったのかもしれませんが・・・、)➀業務上で苦労した事や大変だったこと、また、②入社を決めた理由、などと言った質問が比較的多く上がりました。これから社会人として働く上で、少しでも働くイメージを付けておきたいという思いなのか、業界的にIT業界における就業環境の良し悪し等、背景を確認しているのかなとも思われます。

5.事業内容について、というカテゴリでは、

会社としての強みや、事業の優位性、今後の事業展開など、将来性をはかる上での問いが多くあがりました。

このように見てくると、毎年変わらずによくある質問と、この時期ならではといった質問が見えてきます。やはり、23卒の学生さんは、コロナ禍真っただ中での就活事情という事もあってか、どのようにして会社や職場の雰囲気を掴むのか、自分が働く環境のイメージをどうやって掴むのかという事に非常に気をつけているというか、苦慮されながらも強く求めている様子がよく分かります。

このような傾向に対して、私共も同じコロナ禍という社会環境の中で、様々工夫をさせていただき、オンライン環境下において、どのようにしたら説明会に参加してこられる皆さま方に色々な情報を的確に伝え理解をしていただけるかといった試行錯誤の日々でもありました。

2.よくある質問にお答えします!

さて、前項で挙げさせていただきました会社説明会における質問の中から、比較的多かった質問のうち、上位のものにつきお答えしてみたいと思います。

(1)必要なスキルや資格について/文理不問・経験不問

(2)業態について(SES/受託開発)

(3)活躍している人物の特徴や共通性について

といったところの問いにつき、

“よくあるご質問”としてのお答えをしていきたいと思います。

(1)必要なスキルや資格について/文理不問・経験不問

この問いは、本当に多く、よく聞かれます。

ツリーベルの新卒採用では、応募条件は“文理不問”としております。

多くの学生さんが、IT企業だと何らかのIT系の資格や(プログラミングの)経験等が無いと選考応募が難しいのではないかと思われている方が非常に多いようです。

ツリーベルでは、採用選考の(合否に関わる)前提となる資格や条件は必要ありません。

もちろん、エンジニアとしての向き不向きといった適性はあろうかとは思いますが、応募時点における属性が、文系であるとか理系であるとか、また、プログラミングの経験有無とかで決まるものではないと思います。

また、将来にわたって、この業界でキャリアを形成していくにあたってという意味での育成にはとても力を入れている故に現在から未来へ向かってという観点を大事にして選考を行なっておりますので、新入社員メンバーの育成には特に力を入れております。

あらためて、必要なスキルや資格が不問であったり、文系や理系といった属性が不問、経験の有無が不問といった背景の裏付けを少々記しておきます。

➀新入社員研修が充実している

新入社員の研修では、初めの2か月は、人事部が主導して、共通研修としてのマナー研修に始まり、職種別の基礎研修から応用研修まで、それぞれのコース毎に専任講師をアサインして行っております。また、研修の開始序盤や中間、終了時等、社内の役員をはじめ各部門からの講師も立てて研修を行っており、エンジニアとしての立上げの初期研修としてはかなり手厚く実施をさせていただいております。

カリキュラムの内容的には、未経験からのスタートという事を前提としたカリキュラム構成を意識しており、毎年ブラッシュアップをしながら研修カリキュラムを構築しております。毎年の研修終了後の部門配属の様子から見てもエンジニアとしての一歩目は、しっかりと踏み出せていると思います。

②部門配属後のOJTがしっかりしている。

基本的な外部研修が終わった後、6月からは原則的に各人が希望した職種別に配属となり、部門ごとの研修がスタートします。場合によって一部早い人で、現場のプロジェクトにアサインされる方もいますが、多くのメンバーは、部門ごとの専門研修となります。本番業務にアサインされたメンバーも、OJTを中心に業務を開始しますので、業務内容的には、比較的緩やかな開始となるケースが多いようです。

本番プロジェクトの現場における先輩方のご指導も丁寧で熱い方が多く、

送り出す視点から見ても安心できる現場環境が多く存在します。

③入社初年度のフォローアップが手厚い

新卒入社の初年度は大変な(大きく変わる)年です。

学生から社会人への大きなマインドチェンジをはじめ、生活環境も含め変化につぐ変化で、様々な課題や悩みなども多い一年目かと思います。

資格やスキルという事以前に社会人としての立ち上がりをしっかりと後押ししていかないといけない年次かとも思います。全社的なフォローアップの施策としては、新人同期の定例会やメンター制度など、スキルアップを含めた総合的なフォローアップを強く意識して実施しております。

ツリーベルでは、IT資格の有無やプログラミング経験の有無といった様な

直截なものだけを強く求めているのではなく、総合的な人間力向上という

観点が強くあります。

(参照:https://www.treebell.co.jp/recruit/personality/)

あらためて、

ツリーベルの企業理念や求める人材像をご確認いただけますとよりご理解

いただけるかとも思いますので以下をご参照いただけますと幸いです。

(参照:https://www.treebell.co.jp/company/philosophy/ )

(2)業態について(SES/受託開発)

ツリーベルでは、主にSES(システムエンジニアリングサービス)と

受託開発を中心として事業展開をしております。

全社の社員数も、昨年8月時点で、800名を超えて、様々なお客様のもと、様々な契約形態の中でITシステムを中心としたサービス提供を行っております。むろん一部では、自社内において独自のシステム開発や自社製品の

開発など、先行投資的な開発も行っておりますので、多角的な業態の様相も一面としては存在しています。

それでもお客様からの受注業務が中心となりますので、受託開発とSESが中心という事にはなります。その各業態の受注比率ですが、昨年8月時点の集計では、SESが65%、受託開発が約35%という契約の比率でした。

SESの比率が高いのは、やはり業界全般的な傾向ではありますが、近年では開発上のセキュリティーに関係する側面が強いのも否めないものかとは思います。

ちなみにそれぞれの業態における(エンジニア目線から見た)メリット/デメリットというものは当然ありますが、システムのサービス提供を基とする私たちの事業形態から見ると、やはりそこはお客様のニーズに合わせた受注が中心にならざるを得ないのかなとは思います。

(3)活躍している人物の特徴や共通性について

社員数も800名となると様々な方がいらっしゃいます。

個性という側面から見たならば、多分に個性的であり、とてもユニークな

人材が多いかと思います。会社という組織体で見た場合は、やはり企業理念に帰するところが共通性であり特徴であろうかと思います。

ツリーベルでは、社是として「社員と社会に還元する経営」を掲げております。

具体的な行動指針としては、「ごきげん場」®を標榜し、快適な職場環境の創生を目指して行動しております。端的に申し上げますと、そうした

行動指針をもとに自己実現を目指して活躍しているのが社員の共通性という事であろうかと思います。

採用ホームページには、そうした社員の紹介や座談会記事等も載っておりますので、より具体的なイメージを得たい場合などには参考として

ご覧ください。 (参照: https://www.treebell.co.jp/recruit/talk/ )

3.これからツリーベルにご応募いただく皆様へ!

今回は、会社説明会における質問内容を中心に書かせていただきました。

採用選考における応募者と選考者は、どちらからの視点から見ても“選ぶ側”であるし、“選ばれる側”でもあろうかと私は思います。

応募者様から見れば、選考にエントリーした時点から、“選ばれる側”という観点が強いかもしれませんが、フラットに見るならば、会社選びをする側として、“選ぶ側”という視点もきちんと堅持されていないといけないかなと

思います。そうした意味において、(選ぶ側としての)大事な表現のひとつが、”質問”という事かと思います。不明点や疑問点を明らかにするという

事はもちろんの事、相手の答える姿勢というのも丁寧に見極めてほしいと

思います。単に“質問に答えます”という事だけではなくて、姿勢として誠実に(へんな誇張表現とかでは無く)等身大で答えているという姿勢も大事な見極めポイントかなと思います。

会社選びというのは、自己実現を図っていく上で、とても大事な機会でもありますので、自身の持つ価値観と会社の持つ理念や価値観とどこまで融合しつつ、フィッティングできるのか、質疑応答をはじめとして様々なコミュニケーションを図っていく中で最適な会社選びを行っていただきたいと思いますし、そのアシストにでもなれたら、採用担当としての冥利でもあります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?