ツアーナースが選ぶ、団体旅行の救急バッグ[その他物品]

最終更新:2023年2月24日

→全体的に補正(どうでもいい内容削除・誤記修正)。

チェックリストPDF添付。

この記事の目的

ツアーナース自身が、事前に救急バッグ定番の中身と用途を把握。

参加者だけでなく、自分自身の身を守りながら従事できるよう、経験者視点での情報を羅列するので、足し引きして業務のお役に立てたら。

※学校を主とした団体サイドに、準備を強要する目的は一切なく、読者対象ともしておりません。あくまでツアーナース向け情報共有という主旨をご理解ください。

[一般的に多い]その他物品

ハサミ

添乗・主な用途

湿布・ガーゼ・包帯・サージカルテープを切る程度

用途書くまでもなく、救急バッグのスタメンですよね。

ツアーで気をつけたいのは、機内持ち込み。学校物品が没収になってしまっては怒られちゃいますので、飛行機系の添乗は取り除かれているか確認を。

大体は、別途郵送されています。

以下、私のようにハサミは私物持参する方向けの内容ですので、必要ない方は読み飛ばし推進。

ー飛行機には、刃体6cm以下は持ち込み可能ですが・・・

そもそも航空会社の公式ルールを見てみましょう。

大元である、国交省の方も。

条件満たしていればセーフ。

なので、修正前の記事では

いちいち救急バッグからハサミを分けて、手荷物を預けなくて良いよう、刃体6cm以下の機内持ち込みOKサイズの方が良いかもと書いていたんですが

やはり持ち込まない方が無難なのか

こちらのハサミ、持ち込み条件も満たしており国内外何回も通過していて大丈夫と紹介していたのですが、2022年10月羽田で私物ハサミ没収されました…(学校のは預けたのでセーフ)。

刃体6cm以内はクリアしていて毎回OKだったのに、ルール上の支点からではなく、ステンレス部分全長で測ります!と主張されました。

一方で、2023年の羽田や福岡空港ではセーフでしたので、ギリギリのグッズは検査員次第というなんとも微妙な現実も。ただ、微妙な長さというのは事実ですので、要精査となり若干時間取られます。

参考として、元CAさんのブログが分かりやすかったのでリンクをどうぞ。

というわけで、結論としては

ツアナス持ち物でも書いた通り、明らかにセーフな長さのものを持参することで難を逃れています。

こちらのハサミ項目参照。

爪切り

添乗・主な用途

登山やハイキング前夜の準備や、ちょっとしたササクレに対して求められることが多し。

→私だけかもしれませんが、ハサミより登場回数が多いです。

大きさ問わず、機内持ち込みOK

“機内持ち込み不可なので、ハサミとセットでホテルに送っちゃいました“と、初日の夜まで爪切りなしで同行とか、かなりの高確率であるある。

前述の通り、規定内のハサミ+爪切りセットで機内持ち込み可能なので、救急バッグで配慮すべきは刺抜きだけなんですけれどね。

大きな弊害や命に関わるものでもないので、ないならないで我慢してもらっても良いのですが、使用頻度が高いので私は常備していいます。

私のオススメ

上記理由に加えて、一体どこから購入してきたのか?というくらい巨大サイズのものが入っていて困ったことがあり。

爪切りに限っては、小は大を兼ねるので小さめサイズを持参しています。

とげ抜き

ツアー・主な用途

手足の指に刺さる系

→野外活動で木片、畳のささくれ、海でなんらかの破片など

野外活動や、屋内でも畳などで刺さってトゲ抜きを使用することが多いです。と以前、ツイッターに書いたらベテラン養護教諭から「私は何十年も現場にるが、一度もない!」と反論がありました。

校内と校外・旅行中だと、言うまでもなくフィールドも活動内容も異なるので発生する傷病に差異があるのは当然かと思います。

とりあえず、私は使用頻度高いので持参。

使いにくいトゲ抜きで処置しても、痛みも時間も増して児童・生徒が可哀想。

私のオススメ

これで抜けなかったトゲは無いです。ただし、機内には持ち込めないのでご注意を。私、預けるの忘れて保安検査場で5回くらい没収されています。何年ツアナスやってるのかしら。病気。

ポイズンリムーバー

入ってるの、だいたいこの2種。

信望者も多いこちらですが、有用性が証明されておらず。

AHAやMFAのFirst Aid講習でも、否定はせずとも対応として触れられていない(習わなかった)事もあり、私としてはスペースの限られている救急バッグにわざわざ入れるものではないと思っています。個人の結論です。

AHAの講習で、看護師視点で分かりやすい例えだったのが

26Gで皮下注した薬液、ポイズンリムーバーで吸い出せると思う?と言う話。虫に置き換えたら、納得しました。

ただ、害もないようですので“医学的根拠がなくとも、安心・安全を提供する“という、ツアーナースに求められがちな視点から見ると“準備があったらとりあえず使う“程度かなと。エビデンスないけど、使うとみんな安心するよねという観点から言うと、冷えピタと同じ扱い。

何に刺されたかにもよりますが、ひとまずアナフィラキシーの兆候の有無を見逃さないという全身状態の観察の方が大事だと思います。

参考

虫さされのホームケア/教えてドクター(佐久総合病院小児科)

Dr夏秋の臨床図鑑 虫と皮膚炎

こちらの大先生の本でも、ポインズンリムーバーは推進していませんよね。

エチケット袋

幼児〜小学生の添乗ですと、大方は各自持参していますし、救急バッグとは別に嘔吐処理セットとして、団体で準備している場合がほとんど。

でも、救急バッグにも予備としてあるに越したことはない。

100均一で、機内でゲットできるもので充分。

参考

救急バッグ・嘔吐処理グッズ編で、これでもかと言うほどに語り尽くしています。

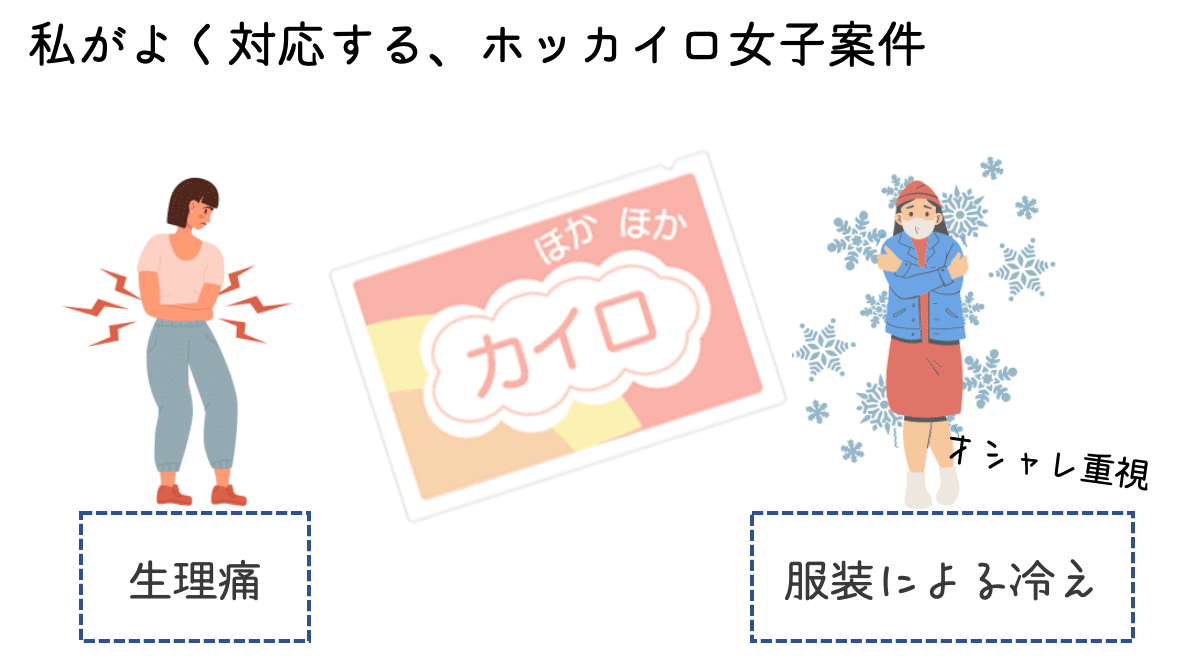

カイロ

ツアー・主な用途

明らかな生理痛・めっちゃ寒い時など

炎症を起こしている場合もあるので、安易に用いれない温罨法。

添乗中に求められるのは、8割方と言っても過言ではなくらい、女子の生理痛時が多いです。よって、腹用の貼るタイプのみで良いのかなと思っています。極端すぎかしら。

スキー添乗など明らかな寒冷地に行く場合や、海や高原など野外活動メインの時には状況によって(天候や、朝晩の冷えなど)冷える場合もあるので、寒さ対策という観点でも考えなきゃないか。

私服OKかつ校則緩めの修学旅行だと、オシャレ重視でミニスカートやお腹出し服などで、明らかに寒いだろそりゃ状態で耐え凌ぐ女子も散見。

真冬かつ北緯42度の国で、生足ミニスカで鳥肌つくる女子に「うぉいー!さむかろうに!」と言いながらカイロを貼りまくった事もありました。

私のオススメ

同行人数にもよりますが、お腹用貼るタイプ・貼らないタイプ各普通サイズ1〜2個ずつですかね。

ちなみに私は、極度の寒がり屋なので自分用としてマグマを常備しています。

児童・生徒用としては低温やけどが怖いので、強力すぎるマグマは滅多に使わないな。

[番外編]ウォーターボトルで代用

救急バッググッズとは違いますが、カイロが尽きてもウォーターボトルの耐熱性によっては、お湯を入れて湯たんぽ代わりにできることも覚えておいて損なしです。

私は、野外活動時の水運び用でこちらを使用。60度までOKなので湯たんぽにも使えます。

ハイドラパック/ストウボトル

少々値が張りますが、コンパクトだし丈夫だし汎用性高いし。オススメ。

自分で試してみました。あったい。よい。

500mlと1Lサイズそれぞれ1つずつ持っていっていますが、洗浄用は500で充分です。

瞬間冷却パック

ツアー・主な用途

捻挫、打撲時のアイシング代用(屋外など、すぐに氷が用意できない場合)

熱中症、兆候時のアイシングなど

学校保健室のようにはいかず、すぐ氷でアイシングできません。

氷がすぐ用意できない状況下での、一時的なアイシングとして使うことが多いので、私としては必須アイテム。

ハイキング・登山などで、熱中症っぽい子にも使った事もあります。

ちなみに、移動中では捻挫・打撲の心配なだろうと油断していると、こんなこともあるので注意。

何回かあります。

リュックを上の棚に置くときは、必ず水筒取ってねと声かけてもダメでした。

1mくらい上から、500ml入ったステンレスボトル直撃って大事故。

また、飛行機への持ち込み(機内・預けともに)不可ですので注意。

クリックでリンク飛びます

歯の保存液

結構お高い、歯の保存液。牛乳などで代用可能なのは有名ですよね。

以前の私。

ティースキーパーに親でも殺されたのかという位に、ディスり続けていました。

しかし、今回改めて調べてみたところ、速やか・適切に歯を保管することの重要性に気づき、多少幅をとってもあった方が安心という結論に。

実際、受傷→歯科探しつつ保護者連絡→移動→受診までの流れって、エリアや受傷時間帯にもよりますが、30分以内は厳しい場合がほとんどかと。

私はビビりなので、添乗先の歯科医院は必ず調べて行きますが、直ぐに受け入れ可能だとも限りません。

登山中の受傷で、下山まで数時間かかったり、僻地で夜遅くの受傷(消灯後にふざけて各種大怪我、ツアーあるあるです)だったら、対応病院までの移動で1〜2時間はザラです。

例え、波の再生のタイムリミットは過ぎたとしても

適切な保存などツアナスとして最善を尽くしておきたいとろ。歯に限らず全てに言えることですね。正直、クレーム対策にもなるので可能な限りベストな物品・対応するに越したことはないです。

参考

歯が折れた 保存 で検索すると、全国津々浦々の歯科クリニックサイトで、ほぼ同様の解説内容が出てきます。30サイトほど見て、エビデンスやバックグラウンドに信頼性がおけるもを厳選。

転んだり、ぶつけて歯が抜けてしまった時の対処法/にしなか歯科クリニック(広島市)

歯が抜けた!歯のケガ / 神奈川県歯科医師会

虫除け

幼児〜小学生の、夏のスポーツ合宿や林間学校、キャンプ系で準備されていますね。救急バッグとセットで、別袋にスプレータイプが2〜3個入っていることが多いですね。だいたいこれ↓

スプレータイプだと喘息の子に刺激を与えるので、万人に使える低刺激なクリームタイプが良いよと、養護教諭さんからアドバイスを頂いたことがあり、なるほどなと。

野外活動ではない修学旅行では不要かと思いますが、

京都奈良修学旅行の自主研修(班別自由行動)で、野原で遊んで虫に刺されて翌朝腫れて硬結、皮膚科受診に至ったケースも対応経験あり。

決して、虫除けさえあればと言う事例ではなく思ってもいませんが、虫さされ悪化で添乗中に受診という事例は、少なくないと思います。

ソフトコンタクト保存液

1回使い切りは、コンビニや100均一で売っていますよね。

ケアセットを忘れて、看護師の元へ助けを求める子は少なくないです。それを見越して、救急バッグに準備されている率も高いですかね。もちろん、中高生以上。

修学旅行だと、ホテルの売店や近くのコンビニに置いてある事も多いので、各自購入して貰えば良いですが、スキー・海・山などだと現地調達難しいですから。

正直、いくらでも代用・友達に液だけ借りるなど、先生に間に入ってもらい対応できる案件ではあるんですよね。看護師じゃなくても良い。

でもソフトコンタクト液は何の代用も効かず、水道水厳禁なことを考えたら上記100円均一のものくらい、隅っこに入れていても良いのかなと思います。

中高生が僻地に行くような添乗に限る。

サバイバルシート(アルミシート)

レスキューシートなど、様々な呼び名があります。

震災直後あたりに、実際に100均一・モンベル・SO Lと各価格帯で試してみました。100均一だと、シャカシャカ音がうるさく、折り畳み直すのは困難。使い捨て。モンベルも悪くはないですが、シャカシャカ音の静けさや耐久性、暖かさはSOLに及ばず。

学校の救急バッグ程度だと、使用頻度も少ないと思うので100均でも良いのかなと思いつつ、私は自分の防災用としてツアー問わず常備しているので、有事は自分の使うと思います。タンカ代わりにもなるらしいので、これは入れておきたい必需品。

※カテゴリー、救命用品に入れるか迷いましたが

汎用性が高く、実際そこまで命に関わりのない防寒目的でも使用する方が多いことから、その他カテゴリーにまとめました。

生理用品

これは必須。

旅行中に急な生理、あるある。小学生の場合は、初潮が旅行中にというケースも珍しくないので、専用パンツも用意してくれている団体もあります。

修学旅行だと売店・コンビニが容易に利用できますので、極力各自購入をお願いしています。しかし、昨今は生理の貧困と呼ばれる問題もありますので、配慮もしていきたいところ。

参考 “生理用品が買えない“日本でいま何が?/NHKみんなのプラス

メモ帳とペン

対応記録用として。

私はスマホかiPadでメモとっちゃうので使いませんが、あるに越したことはない。

メモの他に、書き込み式の書式があった方が安心

要は、緊急時のフォーマットで用意していた方が良いということ。

メリット

・必要な情報を、漏れなく経時的に記載できる

・看護師以外が記録する可能性が高いので、知識がなくても穴埋め式に書き込めた方が良い。

こちらで、具体的に触れています。

スポーツ振興の書類

日本スポーツ振興センターの災害給付制度とは

通称“スポ振“と呼ばれる、受診先に提出する用紙。

学校管理下で発生した、児童・生徒等の怪我や病気に対し、条件を満たした場合に保険金が支払われること。

大体、この2種類の用紙+学校宛の返信用封筒がセットになっています。

歯科受診、骨折で装具必要、入院となった場合などはまた別途用紙が必要。

参考リンク

災害共済給付/スポーツ振興センター

添乗の場合

明らかに旅行中かつ、医療費の合計が5,000円以上の場合に適用されるため、必ずしも給付対象になるとも限りません。

クリックでリンク飛びます

ースポ振についてのトラブル経験

すみません

こう冷たく言い放たれたことありました。しょんぼり。

この経験も踏まえ、

学校でスポ振用紙の準備がない場合は、提出しなくて良いもんだと解釈し「養護教諭さんの方で準備してないので、今回の受診では出しません。」と確認の上、受診したら翌日

結局、間にチーフ添乗員さんが入ってくれて

ツアナス(私)には責任ないから、書類欲しいなら、学校の先生が受診先のクリニックに書類をもらいに行くという流れに。

ただ、どんな書類が必要かわからないと言うので、私の方でDL・プリントアウトして用意しました。

振り回されるのはもうたくさんなので

とりあえず、記載してもらう分には無償なので書いてもらう事にし“1回の受診で完了し、500点以下で補償対象外とは思いますが、念のため記載してもらいました”と養護教諭宛に一筆添える事にしました。

学校で準備がない場合

こちらの公式サイトからダウンロードできます。

・受診者多すぎて足りなくなった場合

・歯科受診時、学校で専用の用紙準備がなかった場合(歯科は様式違う) などなど

実際に、添乗中にプリントアウトして入手したことも少なくないです。書類なくてもどうにかなる!と覚えておくだけでいいと思います。

宿泊先の担当者に、学校名と理由を伝えると

大体無料でプリントアウトしてくれますが、有料でも学校・旅行会社に請求すりゃいいし。

ただもう、その手間も面倒なので私の場合は

3(1)(2)(6)(7)は、1部ずつ常備しています。他の人は、全然そこまでしなくていいと思いますよ。

ー実は、救急バッグに入れておかなくていい書類

おそらく、ツアナスが添乗中に常時持ち歩いている=救急バッグと言う発想から、受診時提出を忘れないように入れてくださっているとは思います。

しかし、ただでさえ物品で溢れているバッグ内に、封筒に入った書類を入れているもんですからグシャグシャになっていて、実際に医師へ提出する時に失礼というか、恥ずかしい状態になっているんですわ。ほんとグッシャグシャで「こんな状態の紙で申し訳ありませんが、先生に記載して頂きたく…。」とモジモジしながら受付で提出したこと数えきれず。

ツアナスは、バッグだけでなく

しおりや健康情報書類もお預かりし、そっちこそ常時携帯しているので、わざわざ救急バッグに入れずに、書類と一緒に綺麗な状態で預かりたいなというのが私の本音。実際、中高生の修学旅行だと、他書類と一緒にスポ振も渡される場合が多いのですが、謎に首都圏の小学校は救急バッグ内なんですよね。

むしろ受診前って、必ず担任と相談し学校判断の上でGOとなりますので、下手にツアナスが持つより、学校の先生が持っている方がスムーズで。

そういった学校さんも多いです。

ーそもそも、旅行会社の保険を使うので必要ない場合も

特にもコロナ禍はそうなんですよねー。

スポ振使わないとは思いますが、とりあえず書いてもらいましたのでーと、細かい補償についての話はチーフ添乗員さん・保護者間で行ってもらい、下手に口出さないほうが良いかなと思っています。いかがでしょ。

[結論] わたしが準備するとしたらの、その他物品

以上で、ひとまず救急バッグシリーズは一通り書きました。

今度は実際に自分で道具揃えてみたり、緊急時の書式を作ったり。まだまだやるべきこと、学ぶべきことたくさんあります。頑張るぞ。

おまけ / チェック様式

救急バッグのお預かり内容確認及び、使用報告。

学校によっては、リストがなかったり微妙な書式だったりするので、鼻っから自作しています。

これに書き込んで、最終日に看護記録と共に一緒に返却しています(修学旅行で養護教諭さんと直接お会いできない場合に限る)。

そもそも、チェックと使用報告は任意であり、やるもやらぬもツアナス次第といった現実ではありまして。他の方がどうしているか知らんけれど、私としては責任とトラブル回避も兼ねて欠かしません。

PDF共有しておきますが、有事の責任はぜってぇ負いませんので各自でどうぞ。アレンジもご自由に。

こちらの内容は↑あくまでチェック様式なので

私が欲しいものではなく、よく入っているものを網羅という扱い。特に、スポーツ振興の書類とセットの切手。金銭扱いになるので、有無と数は要チェック。そもそも預かっていないのに、添乗後に切手ない!返してって学校から電話きたことがあります。勘弁してよ。

ーーーーーーーーー

その他、救急バッグについて

記事一覧