スッポンになった少年

1.

高校一年の時、情報処理の授業の課題で、ホームページを作ることになった。

ホームページの目的は「東京の小学生に沖縄を紹介するぺージ」。

一班4人編成でページを作ることになったが、僕らの班は皆この授業に対してやる気がなく、なかなか沖縄の何を紹介するのか決まらなかった。そこで、僕は当時死ぬほど川釣りにハマっていたので、川で釣った魚をテキトーに写真に撮ってアップすればいいんじゃないかと提案したところ、それがあっさり通った。かくして、テーマは「沖縄の川魚」に決まった。

その週末、僕らは近所の川で釣りをした。

いっしょに来たのは裕一郎という男ただ一人だった。のこり2人は来ず、その裕一郎も一時間遅れでやってきた。なんというやる気の無さ。

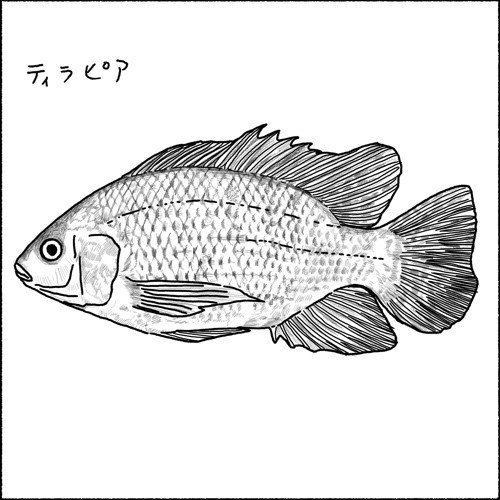

釣りが始まると、途端にティラピアが釣れまくった。

裕一郎がさっそく持ってきた「写ルンです」で、ティラピアの写真を撮りだした。

ティラピアは戦後の食料危機に対応するためにアフリカから連れてこられた外来種だそうだ。

大きい物は40センチぐらいになる。でもだれも食べる人がいなくて、今では沖縄の川という川にうじゃうじゃいる。でも低水温には耐性がないらしく、東京の川にはいないらしい。

このティラピアを見た東京の小学生は、沖縄の川にこんな大きめの魚がわんさかいる事実に、さぞかし驚き、衝撃を受け、興味津々になることだろうと、魚好きの僕は勝手に想像してワクワクした。ティラピアに興味持ってる小学生がどれほどいるかはしらないけど。。

ところが、しばらく釣りを続けていると、釣りはじめたころに上がったテンションがだんだん落ちてきた。釣れども釣れども、ティラピアしかつれない。

すると、裕一郎が露骨にダレはじめた。

川好きの僕としては、裕一郎がどんどん興味を失っていく様子を見るのは辛かった。

だから、なんとしてもティラピア以外の魚を釣りたかった。

僕は何度かこの川で釣りをしている経験から、ティラピア以外の魚は、川底付近にいることを知っていた。

そこで、僕はウキ下(ウキから針までの長さ)を伸ばし、川底の魚を狙った。

その後3匹ほどティラピアを釣り上げた後、またウキが沈んだ。

僕は竿を立てて、合わせる。

すると竿に重みが感じられ、獲物がうまくひっ掛かった。

でも、手応えがいつもとは全然違った。ティラピアやフナといった魚は普通尾びれで水をかく時の振動がブルブルと糸をつたって竿に伝わるのに、この時はただただ重いだけなのだ。僕はゴミ袋を引っ掛けたのかなと思った。

ところが。

それは大きめのスッポンで、甲羅の大きさは30センチほどもあった。この川でスッポンは釣ったことはおろか、見たことすらなかったので、僕ら大興奮。裕一郎も夢中でシャッターを切っていて、「写ルンです」の残り枚数大丈夫なのかと僕が心配になるほどだった。

一通り写真を撮り終え、針をはずし、川に返そうとする。ところが、ここにきて初めて深刻な問題が起こっていることに気がついた。

スッポンが針を喉の奥まで飲み込んでしまっていたのだ。

しまった。

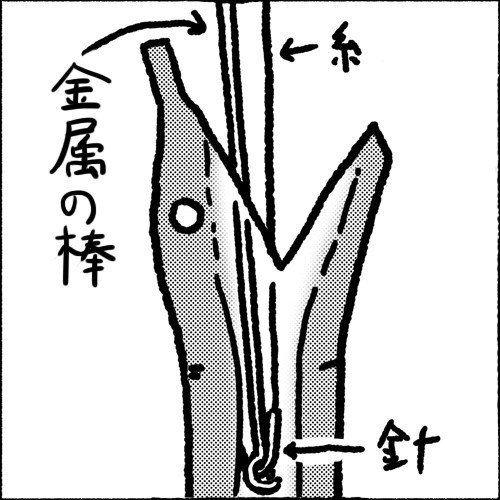

普通、魚釣りで魚に針を飲み込まれた場合、針を取るための道具をつかう。それは細い金属製の棒のようなもので、先端が『?』マークのように曲がっている。それを魚の口につっこみ、先端の『?』マークのカーブの部分を針に引っ掛けて外す。

金属の棒は針金か何かで代用できそうだ。そしてそれはすぐ近くの工事現場から拝借できるかもしれない。

でも、問題は、スッポンの口をどうやって開け続けるかだ。スッポンが口を開けないと、金属の棒も入れられないし、喉の中を覗くこともできない。

そのうえ、スッポンは噛む力が強く、一度噛んだらなかなか離さないという。僕は噛まれたことはなかったが、正直僕にとっては恐怖の対象だった。

そう、もう一度強調するけど、当時の僕にとってスッポンは恐怖の対象だったのだ。

この強い顎で僕の指を噛みつかれるところを想像すると汗が吹き出てきた。

かたいくちばしのような歯が食い込んで血が出る。無理に引っ張ると、肉がえぐれるかもしれない。放っておくと指を食いちぎられるかもしれない。後で調べたら実際にはそんなことは無いらしいんだけど、そんな想像をすると全身から変な汗が出た。

僕は裕一郎に、「針金のようなものをどこからでもいいから持ってきてくれ」とお願いした。

裕一郎は「任せとけ」と言って去っていった。

僕はその間、スッポンを安全に固定しようと考えた。

ところが、スッポンの甲羅はヌルヌル滑り、なかなか素手では掴めない。

そこで、スッポンを地面に置き、上から押さえつけてみた。

これはなかなか効果的だった。圧迫し過ぎないように加減をしつつ、強めの力で甲羅を抑えると、スッポンはおとなしくなった。これでなんとか行けそうだ。

次に僕は、裕一郎が道具を探している間に、スッポンの口をどうやって開けさせたままにするか考えることにした。

一番最初に浮かんだのは、スッポンに何かを噛ませることだった。スッポンは一度噛んだらなかなか離さないらしいから、もしかしたら針を外すまで噛み続けてくれるかもしれない。

そこで周りを見回すと、まるで図られたかのように、いい具合の枝が落ちているのを見つけた。

これでいけるかもしれない。

ところが、

なかなか思うように噛んでくれない。スッポンって、なんでも噛むんじゃなかったのかよ。

次第に僕は焦りはじめた。

と、その時だった。

僕は大急ぎでスッポンを引き戻し、地面に押さえつける。

すると、衝撃的なことが起きた。

さっきまた竿にぶら下がった時に、釣り針がより深く喉に食い込んだのかもしれない。

僕は、この時ようやく、自分がやっていることの残酷さを実感した。

罪の意識と恐ろしさが津波のように一気に押し寄せて、気が遠くなりそうになった。

僕はパニックになった。

僕はスッポンを凝視しながら裕一郎に叫んだ。

「はやく針金とタオル持ってきてくれー!!」

するとすぐに裕一郎から返事があった。

「ちょっとまって〜」

裕一郎はすぐ近くから声がした。

そこで道具を探しているのか。その事実が僕を少し冷静にさせた。大丈夫、すぐに死ぬようなケガじゃない、針金が見つかれば、すぐに外してやれる。それにスッポンは乾いたって死なないじゃないか、焦ることはない。

ところが、その時スッポンが暴れだした。足をばたつかせ、もがきだした。

僕はもう一度叫んだ。

「裕一郎ー!!早く!」

「ちょっとまって〜」

ところが次の瞬間、僕は凍りついた。

こいつ噛もうとしているのか。。。

僕は恐怖で目の前がクラクラしてきた。

裕一郎は、何度呼んでも気のない返事しかこない。あいつ本当に探しているのか?

ぼくは自分に話しかける。

まず落ち着け。こうなったのはオレのせいだ。まずは落ち着けよ。ちゃんとより苦しまないように対処しようぜ。スッポンを助けたいんだろ?

ところが目の前の噛もうとしているスッポンの光景が、その囁きを覆すパニックの大波となって僕を襲った。

もう悪夢としか思えなかった。

僕のせいで目の前でスッポンが苦しんでいるのがまるで何かの悪い冗談なんじゃないかと思った。僕はこの現実から逃げ出したかった。

そして、この現実も、もうちょっと単純なやり方で意外と簡単に針が外れるんじゃないのか?と現実逃避的な思考回路になってきた。

そう、たとえば、糸を思いっきり引っ張ってみるように。

結果は、壮絶だった。

ちょっと考えれば当然のことだ。糸を引っ張れば、喉に引っかかった針がどんなことになるのか想像すればすぐに分かる。

僕は、僕のしていることが信じられなくなった。

これは悪夢だ、

そうだ、

これは悪夢。

そうに違いない.....

僕はあろうことか、針がついたまま川に放り投げてしまった。

僕は怖くて、怖くて、逃げてしまったのだ。

当然、この先スッポンは生きていけるはずがない。

じわじわと、自分のやったことに対する罪悪感と自己嫌悪がこみ上げてきた。

僕は次第にとても自己中心的な考え方になってきた。

裕一郎が早く持ってくれば、もう少し落ち着いて対処できたんじゃないのか?

僕一人じゃなく、裕一郎が早く来て、二人で知恵を出せば、あのスッポン助けられたんじゃないのか?

オレも確かに悪かったけれど、あいつにも問題があるんじゃないのか?

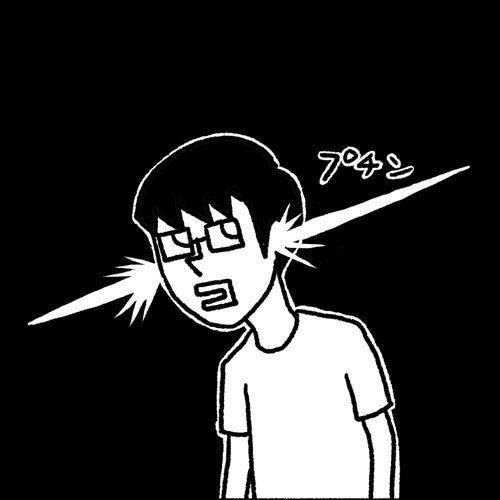

すると僕の中で怒りがメラメラと燃え出した。それは、あっという間にものすごい炎になった。

本当にゆういちろうは一生懸命に針金やタオルを探していて、僕が持ちこたえられなかっただけなのかもしれない。でも、そんな普通の考察ができないぐらい、僕の思考回路はいびつに歪んでいた。

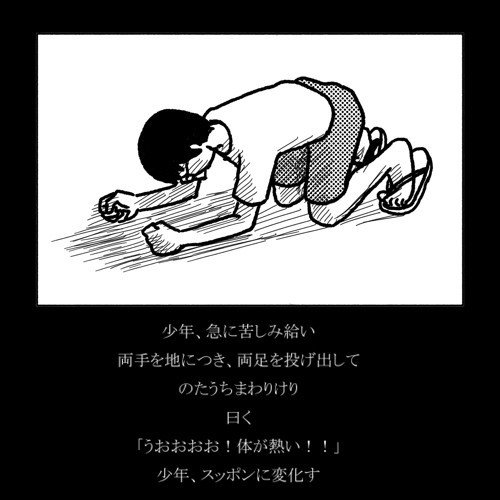

さっきまでの罪悪感やら後悔、自己嫌悪、僕の心のなかに渦巻いていたその他もろもろが一気にその炎に燃やし尽くされ、全身が火に包まれたかのように熱くなった。

「ゆういちろおおおお!!!」

僕は振り返った。

なっ

ことは、こういうことだった。裕一郎は、僕に頼まれた後、工事現場に針金を探しに行こうとしたのだった。ところが、僕がテンパっている様子が、あまりにも面白かったので、すぐ後ろで大胆に僕の様子を写真で撮っていたのだ。

どおりで裕一郎の「ちょっとまって〜」が近いはずだ。工事現場にいってるなら、そんなところから聞こえるはずないやんけ。

でもこの衝撃がすごすぎて、僕の怒りの炎は爆風で跡形もなく消え去っていた。僕の心は笑っていいのか泣いていいのかわからず、ただ廃墟のように佇んでいた。

2.

次の週の情報の授業。

僕はあの事件でもうこの川魚のホームページのことを考えたくなくて、テーマを変えようというと、裕一郎が反対した。

それどころか、裕一郎はニヤニヤしながら僕にこう言ってきた。

実際その日の彼は異常だった。

彼はパソコンの画面を誰にも見せず、一心不乱にキーボードを叩き続けた。

ところが。

僕らは嫌がる彼を押しのけ、強引に裕一郎のパソコンの前に割り込み、画面を覗いた。

画面にはこう書かれていた。

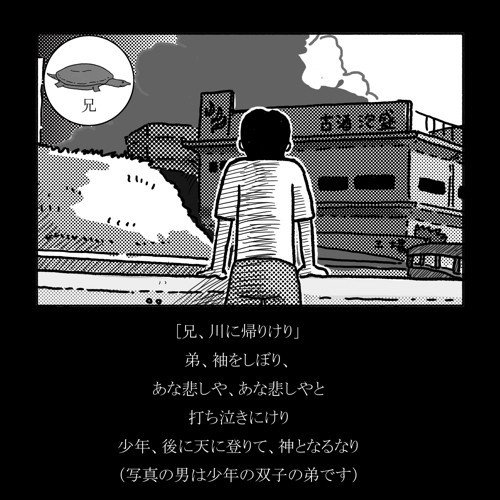

「スッポンになった少年」は、

「東京の小学生に沖縄を紹介する」という課題の趣旨から大きく逸脱していたため、

作りなおしを命じられた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?