⑤絶対値 【Hack Your Motivation】

お疲れ様です。

現在2つの資格取得に向けて勉強中のとしぞーです^^

その資格を仕事で使おうなどとは毛ほども思っていないのですが、勉強に目標が欲しいなってことで資格に付随するような趣味を設定しました。

やっぱり目標があると多少感覚が変わりますね。

ただただ実行する勉強も非常に刺激的ですが、目標がある勉強はゲーム性が増してこれもまたオツです。

さて。

今回も引き続き【Hack Your Motivation】についての記事です。

なんだかんだ、今回で第5弾になりました。

元々全7回ぐらいの予定だったんですけど、書いているといくらでも追加で付け加えたい内容が出てきてしまい、もしかしたらもう少しだけ長くなるかもしれません。

まぁでもこれが終わったとしても、今までの発信に戻るだけですし、今までの発信も結局は【Hack Your Motivation】で語っているようなことを形を変えてやっていただけですから大した違いはないんですけどね。

ってな訳で今回は『モチベーションの絶対値』について。

前回の『バイオリズムの認知』は一番優先度が高いものだと言ったものの、具体的な行動として最も意識すべきなのはこの『絶対値』かもしれません。

何にせよエグいほど重要だということです。

ぜひ最後まで読んでください!

音声でも喋りました。

Twitterやってます。

0)ということで『Amazonにおける正規輸入と並行輸入』についてまとめました。これ、解釈や見るポイントによっていろんな意見が出て然りなので、もし反論や異論があれば是非ください。noteとかにまとめるときにはご意見を参照して修正をしていきたいと考えています。

— としぞー (@toshizo_TL) May 25, 2022

ブログもやってます。

絶対値の理論

前回、モチベーションにはバイオリズムが存在すると説明した。

人それぞれにモチベーションの浮き沈みに関する波の形が存在し、それを各自が認知することが重要だという話だ。

これはつまり「同じ人間でもモチベーションが高い時と低い時がある」ことの言い換えである。至極当然な話だと思う。

また「モチベーションが高い人もいれば、モチベーションが低い人もいる」というのも当然すぎる話なのだが、こちらは『モチベーションのバイオリズム』だけでは語れない。

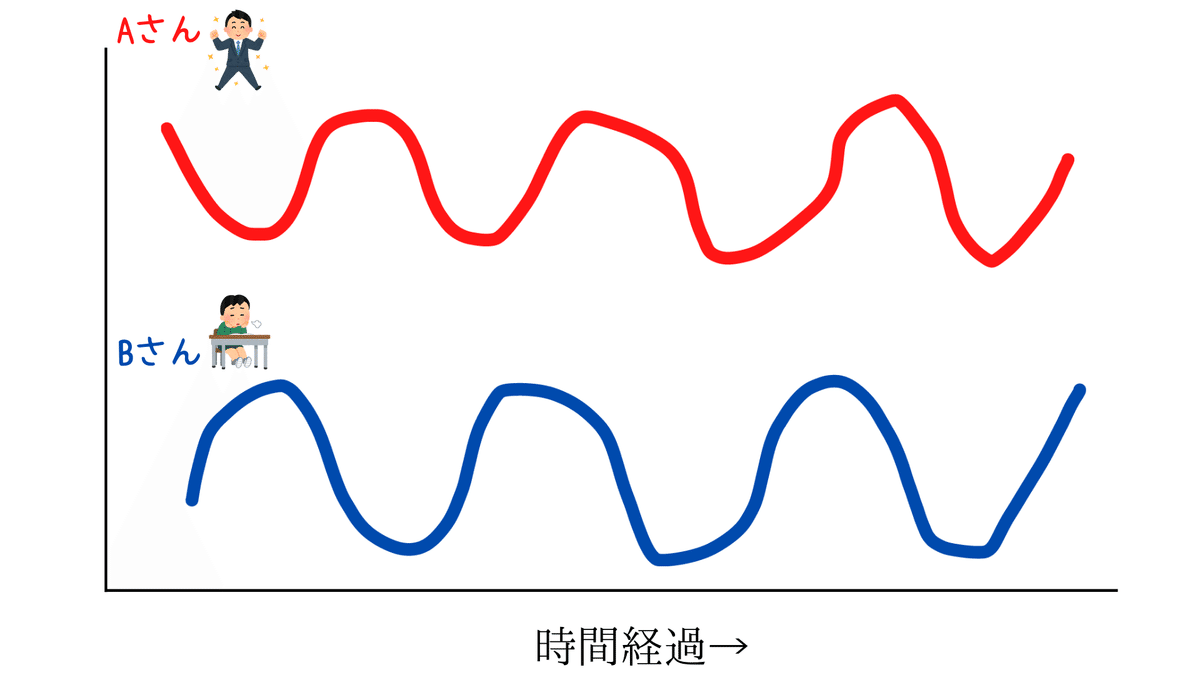

AさんとBさんがいて、両者のある瞬間におけるモチベーションの違いを考えてみよう。

もちろん『Aさんのモチベーションの波が最底辺』で『Bさんのモチベーションの波が最高潮』であることによって『Bさんの方がモチベーションが高い』こともあるだろう。

図に表すとこんな感じかもしれない。

しかし『Aさんのモチベーションの波が最高潮』で『Bさんのモチベーションの波が最底辺』なのにも関わらず『Bさんの方がモチベーションが高い』こともあり得る。

おそらくそれはこんな状況だろう。

モチベーションには固有のバイオリズムが存在するが、それだけではない。

各人、その波における『固有の高さ』を持っている。

【Hack Your Motivation】ではこの波の高さのことを『絶対値』と表現する。

先ほどの図で言えば、Aさんはモチベーションの絶対値が高い。一方Bさんは絶対値が低い。それによってモチベーションの波のどの部分を取っても「常にAさんの方がモチベーションが高い」状況が出来上がっている。

絶対値に対するイメージもそんなに難しくはないはずだ。

「モチベーションには波がある」のと同じぐらい「モチベーションが高い人と低い人がいる」のは日常的なことだからだ。

それなのに、ことモチベーションの話においてはこの絶対値が軽視される傾向にある。そのため【Hack Your Motivation】では絶対値へのアプローチを重要な要素として提示する。

まず覚えておいてほしいのが『絶対値には外から介入できる』ということだ。前回、バイオリズムの説明では「バイオリズムに介入することはできない(と思った方が良い)」と説明した。だからこそ、バイオリズムを理解し認識することが重要なのだった。

一方モチベーションの絶対値は後天的に増やしたり減らしたりすることができる。つまり、誰でも『モチベーションが高い人』になれるのだ。

そして絶対値に介入する一番のメリットはその効果が長期的なことにある。

次回説明予定の『外的要因』によるモチベーションへの介入も非常に重要な要素ではあるものの、その効果はあくまでも短期的なものだ。

その長期的な効果をイメージするために『モチベーションと継続』について考えてみよう。

あなたがある行為を習慣化したいと思っているとする。

例えばその行為を『ランニング』とおいてみよう。

今日、あなたはランニングができる。「ランニングを習慣化したいと思っている」ぐらいのモチベーションなのだから、それも当然だ。

つまりその状態を可視化するとこうなる。

次の日もその次の日も問題なくランニングができるかもしれない。

しかし3日後になると『なぜか』ランニングをしようという気が起きなくなった。

そうなってしまう要因は様々考えられるが、ここでは「モチベーションが下振れしたことによって、ランニングに必要なモチベーション量を割ってしまった」ことが原因だと仮定する。

それはこういう状況だろう。

モチベーション量が足りないために継続が途絶えてしまう。

そんな時に効果的なのが『外的要因』による介入である。

例えば、鬼教官を雇って強制的にランニングをしなければいけない環境を作ったとしよう。

鬼教官のおかげでなんとかランニングを続けることができた。

一般的にこの状況を「工夫によってモチベーションを向上させることができた」と表現するかもしれない。

この方法はモチベーションの問題を根本的に解決することができるだろうか?

確かに鬼教官がいるうちは(厳しすぎて逃げ出さない限り)求める「ランニング」という行動を継続することはできそうだ。しかし1ヶ月後、急に鬼教官がいなくなったらどうだろう?その日がたまたま「モチベーションの低い日」だったらどうだろう?

それを図に表すとこうなる。

元の状態に後戻りである。

1ヶ月なんとかモチベーションを維持したことによって「1ヶ月継続する」ことは達成できたが「ランニングを習慣化する」ことは未達成に終わってしまった。

みなさんも過去にこのような経験があるのではないだろうか?

このように『外的要因』によるモチベーションの補充は、短期的には大きな効果があるものの、多くの場合それはモチベーションの根本解決には至らない。

精を出してモチベーションの補充に取り組んでいるときはうまくいくものの、それをおろそかにした途端に(ほとんど)以前の状態に後戻りしてしまうのである。

そして、巷で推奨される『モチベーションへの対応策』のほとんどが、この外的要因でのアプローチなのだ。だからモチベーションの問題が本質的に解決しない。

【Hack Your Motivation】ではこの問題に対して、大きく二つの解決策を提案する。(もちろん、場合によっては外的要因にてアプローチすることも必要である)

①『モチベーションのバイオリズム』を意識した継続への捉え方

②『モチベーションの絶対値』への介入

①に関しては今からでもすぐに使える方法だ。

「モチベーションにはバイオリズムがある」と認知することで、今までと違った継続に対する考え方を採用することができる。

先ほどのランニングの例を単純化して考えてみよう。

ランニングにはそれを実行するために必要なモチベーション量があり、自身のモチベーションがそれを上回れば実行するし、下回れば実行しない。

本来はもっと複雑な因果関係が考えられるが、ここでは継続に関わる要素がそれだけしかないと仮定しよう。

モチベーションが上振れているときはランニングが継続できる。

しかしモチベーションが下振れすれば継続は中断する。

「モチベーションに(抗いようのない)波が存在する」と認知していなかった場合、この事象に対してどのような印象を抱くだろうか?

きっと

「精神力が弱くて継続できなかった」

「なんで自分はいつも途中で諦めるのか?」

「また今回も失敗した」

などと感じるのではないだろうか?

すなわち『失敗が確定した状態』である。

そして後日、またモチベーションが上振れする時期がやってくる。

状況だけを見れば、ランニングという行為を十分に実行できるモチベーション量を保持している状態にもかかわらず、多くの人はそこでランニングを再開することがない。

なぜならば既に失敗してしまったことだから。

その失敗のほとぼりが冷めるまでは、ランニングを習慣化したいという欲望は抑制されてしまう。

一方で「モチベーションに(抗いようのない)波が存在する」と認知していたらどうだろうか?

果たして「モチベーションの(抗いようのない)波の下振れによってある習慣が中断すること」は失敗なのだろうか?

肯定的に考えれば、それは失敗とは言えない。

そのようなバイオリズムが現に存在するのだから、それはある意味普通の物理現象なのである。

さまざまな要素が複合して雨が降るのと同じように「なるべくしてなった結果」以外の何物でもないと解釈することができる。

すると何が起きるか?

後日モチベーションの波が上振れした際に、簡単に習慣を再開することができるのだ。なぜなら、習慣が中断したことを失敗だと思っていないから。普通の出来事だと思っているから。

仮にそのようなサイクルで「モチベーションの絶対量が足りている時だけ該当行為を行う」ことができたとしよう。

それを『継続』と呼んで良いものだろうか?

僕はそれも十分に『継続』であると考える。

①『モチベーションのバイオリズム』を意識した継続への捉え方

は概ねこのようなアプローチである。

バイオリズムを前提に考えると継続が中断するのは比較的当たり前のことだ。それを認知して肯定的に捉えてやると、継続が中断したことにネガティブな印象がなくなり、またいつでも再開が可能となる。

そして中断と再開を定期的に繰り返す行為は、もはや不連続な継続なのである。

②『モチベーションの絶対値』への介入

についてはもっとシンプルだ。

絶対値を向上させて、モチベーションの必要量を『すべての波の高さにおいて』凌駕すれば良い。

これならば、なんの苦労もなくランニングを継続できる。

きっとあなたもなんの苦もなく継続できることがあるはずだ。

例えば歯を磨くのはどうだろう?お風呂に入るのは?

多くの場合、何も考えなくても継続ができるはずである。

しかし、例えば鬱病などになってモチベーションが大きく下振れすると、歯磨きやお風呂に入ることが困難になる。

これと同じ関係がランニングにも当てはまる。

ある人にとってはランニングという行為は「何も努力せずとも」継続できてしまう。一方である人は「頑張っても」継続できない。

これはひとえにモチベーションの絶対値の影響なのだ。

このように、モチベーションには絶対値が存在する(と思う)

そしてその絶対値には介入ができる。

絶対値が向上していくごとに、今までどんなに工夫をしても継続できなかった行為が「何も考えなくても」継続できるようになるわけだ。

そしてその影響は短期的ではなく長期的に自分を支え続ける。

だから【Hack Your Motivation】では「モチベーションの絶対値を上げること」を長優先事項として考える。

では、モチベーションの絶対値を上げるアプローチにはどんなものがあるのだろうか?

絶対値へのアプローチ

人間の行動を極端にシンプルに捉えると、それはホルモンのバランスで説明することができる。

ここでは話を極力シンプルにするために『ドーパミン』と『ノルアドレナリン』の2要素だけで行動を考えてみたいと思う。

ドーパミンは『SEEK(探し求める)』のホルモンだと言われることがある。

この神経伝達物質が発露すると脳内ではβ-エンドルフィン(いわゆる脳内アヘン)が作られやすくなり「もっと行動したい」という欲求を強める働きがある。

ノルアドレナリンは『Fight or Flight(闘争か逃走)』のホルモンだと言われることがある。

ノルアドレナリンが分泌されると、血圧や心拍が上昇し体が緊張状態に置かれ、人間に「闘うか逃げるか」の判断をもたらす。

また、この神経伝達物質が発露すると脳内ではコルチゾールというストレスホルモンが作られやすくなり「もうやめたい」という欲求を強める働きもある。

つまり『ドーパミンとノルアドレナリンのバランスにおいて、ドーパミンが優位な人ほど活動的であり、逆も然りである』と考えることができる。

(あくまでも究極に単純化した話である。本来はもっと複雑だ)

ある物事に対してより活動的になるのであれば、それをモチベーションが高いと言い換えても問題はないだろう。

つまり『ドーパミンの分泌量を増やすこと』は『モチベーションの絶対値を向上させること』と同義なのだ。

だから、モチベーションの絶対値を上げるアプローチはドーパミンの分泌を増やすためのアプローチと同一である。

*もちろん、モチベーションを高めるための神経伝達物質はドーパミンだけではない。セロトニン、テストステロンなど他にも様々ある。が、ここではそれらには一切触れない。それらについては【Hack Your Motivation】本編に譲ろうと思う。

ではドーパミンの分泌量を増やすアプローチにはどんなものがあるのだろうか?いくつかの方法を挙げてみようと思う。

①運動(特に中強度の有酸素運動)

②瞑想(ここでも出てきたか。ドーパミンに対してはピカイチの効果を表す)

③食事(必須アミノ酸の一種であるフェニルアラニンとアミノ酸のチロシンという成分が重要。大豆や卵や乳製品に多く含まれる。サプリもある)

④新しいことへのチャレンジ(チャレンジしているという実感が重要)

⑤目標達成(その大きさは意外となんでも良い)

⑥芸術に触れる(好きな音楽を聞くとドーパミン生成が促進されるという研究結果もある)

これらの行動を取り入れることによって、ドーパミンの分泌が促進され、結果的に活動的な自分を手に入れることができる。

もちろん前述の通り、モチベーションに関わる神経伝達物質はドーパミンとノルアドレナリンだけではない。

しかし他の神経伝達物質についても考え方は一緒だ。

意図的なアプローチで特定のホルモンを増加させることで人間の行動はいとも簡単に変わる。(それを一番説明しやすいのは抗うつ薬であろう)

しかしちょっと待ってほしい。

勘の鋭い方なら、ここで一つ疑問を持つはずだ。

「上記のアプローチはいわゆる外的要因ではなかろうか?」

その通り過ぎてぐうの音も出ない。

例外として、運動などによって基礎的なドーパミンの分泌量自体が増える(つまり運動していない時もドーパミンが出やすくなる!)の要素もあるのだが、上記のアプローチは基本的にその場しのぎである。

先ほど『短期的な外的要因によるモチベーションアップは意味がない』とあれだけこき下ろしたのに、結局今薦めているのは短期的な外的要因によるアプローチではないか。

すごく正しい。

ということで、次回は『外的要因』の説明とともに、

絶対値を上げるとはどういうことなのかについても触れたいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?