A change leader とリーダーの違い

「あなたは何のリーダーですか?」と質問された場合を考えよう。 日本語のこの問いに対して想起される回答は、「営業部です」とか「サッカーチームです」などといったような、何らかの集団を答える形だろう。 そしてリーダーとという言葉から想像するのは、「営業部長」や「キャプテン」といった、その集団のトップを表す「地位」である。 これが日本語において通念となっている「リーダー」だ。

ところが、日本語の「リーダー」の意味と英語圏の leader の意味との間には、実は無視できない差がある。 もしもあなたが部下を持たない一社員だとして、社長から「あなたにはこのアクションの完了をリードしてほしい。上司はフォロワーとしてしかるべき時に使ってほしい」と言われたら、「上司がフォロワー?使う??」などとなってしまわないだろうか。

組織の中で期待される役割や振る舞いについて日本語でやりとりする際、合意形成がしづらいなと感じることがたまにあるのだが、このような時に、日本語の「リード」を、英語圏の "lead" の意味で使えたら的確に表現できるのに、と思うことがあるのだ。 このような差は、ひいてはチームのあり方や自分自身の影響力の捉え方に対して、無視できない差をもたらしているのではないかと思うことすらある。

英語の lead, 日本語のリード

英語で "lead something" と言った場合、 lead する対象は、必ずしもチームではない。 英語の lead には、「変化をもたらす」という意味の使い方がある。 例えば、この社会が状態Aから状態Bに移行するのをリードする、といったことだ。 この用法は、お互いが納得できるように議論をリードするとか、手続きが完了するようにリードするといった日常的なものから、組織のリストラをリードするとか、社会における男女平等をリードするとか、政権交代をリードするといった大きなものまで、様々なレベルの状態変化を含む。

ドラッカーの著書、「チェンジ・リーダーの条件」の中で使われる change leader という用例がまさにこれだ。 「チェンジ」は、 lead された結果実現されることだ。 lead の目的語は「変化」そのものであり、組織ではない。

この時の leader はどういう人か。 社会的な地位とか、身分とか、組織内の職位といったものは全く関係無い。ただ単に、ある者が何らかの変化を起こした際、その変化の起点となり導いた人こそが「変化のリーダー」である。

(ここまで書くと、「変化のリーダー」などと書いても違和感無く読めるかもしれないが、普段の会話でこの言葉を言われても全然ピンと来ないだろう。僕は「チェンジリーダーの条件」という邦題をはじめて見た時はまるで内容を想像できなかった。)

英語では "lead the chane" と言えば済むこの意図を日本語で伝えようとすると、「この変化が実現するように導いてほしい」「この変化を主導してほしい」などとなってしまい、なんとも回りくどくて、芯を食っていなくて、不自由なかんじだ。

leader を leader たらしめるもの

日本語の「リーダー」と英語のこの意味での "leader" が根本的に違うのは、リーダーをリーダーたらしめている力の源泉がどこにあるかだ。 日本語の場合、それは単に集団の中の地位である。 もちろん英語にもこの意味もあるのだが、一方で "a change leader" と言った場合は異なる。 その人を "leader" たらしめるのは、その人がもたらそうとする変化自体を表現する言葉、変化がもたらされた後に見える景色(=ビジョン)、そしてそれに向けた行動であり、それに呼応する周囲からの期待や共感や敬意である。

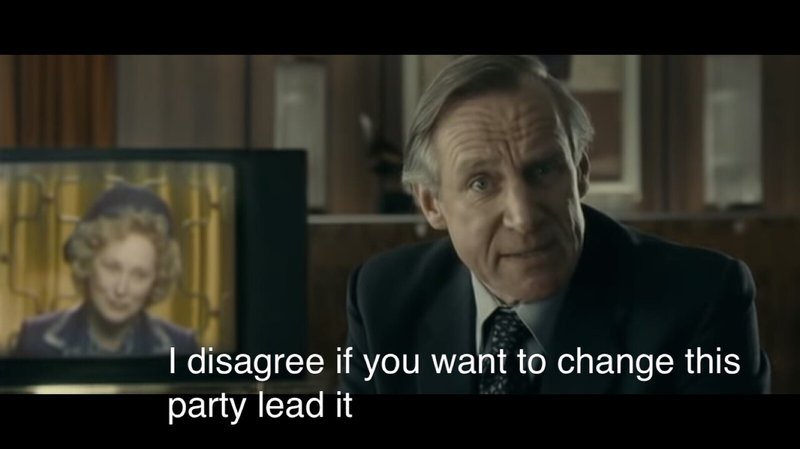

The Iron Lady (邦題 : 「マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙」) という映画がある。 サッチャーは、階級意識の強いイギリスにあって、小さい食料品屋出身の一介の保守党議員だ。 映画の中で、彼女が党首選挙への出馬を迷うシーンがある。 彼女が、選挙に出るのはただ、党を揺さぶるためだと言うと、側近が「それは違う。党や国を変えたければリードせよ」と反論する。

"If you want to change this party, lead it. If you want to change the country, lead it."

-- The Iron Lady

この時側近は、サッチャーに対して「偉くなれ」と言っているのではない。党や国に変化をもたらす主体に、あなた自身がなりなさい (そしてそのためにトップになりなさい) と言っているのだ。 その後彼女は本当に保守党の党首になり、イギリスの首相になり、公約どおりに新自由主義的な思想で国有企業の民営化と規制緩和を行い、イギリスを再建していく。 まさにこれが lead だ。

ガンジーは、イギリス支配下にあったインドを独立に導いた。 が、彼がインド中を旅して惨状を見、独立は可能だと看破し、非暴力・不服従を掲げて人々を導こうとし始めた時、彼には特に政治的地位があったわけではない。 南アフリカでアパルトヘイトによる差別を経験してインドに帰ってきた一介の弁護士だ。 だが彼の運動は、次第にインド・イギリス両国が無視できない程度に大きくなり、結果としてインドの独立に至った。 これもまさしく、地位に依ることなく1国の変化を導いたという意味での lead だ。

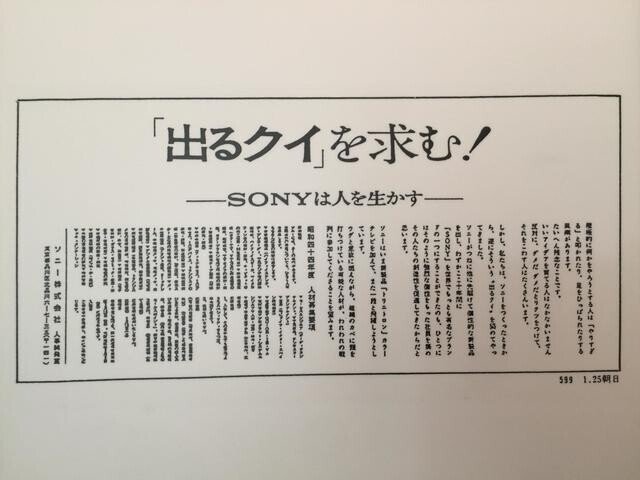

偉い人が決めて導くのではない。 一番考えて、一番自分事化して、一番行動した人間が、組織や社会に変化を導く。 その人こそが leader だ。 この意味においては、誰もが change leader になり得る。 日本語の「リーダー」という言葉にこの意味が薄いのが残念だ。 だが、今日本に必要とされているのはその意味でのリーダーなのではないか。 創業期のソニーが、かの有名な「出るクイを求む!」という求人公告で集めようとしたのはこういう資質を持った人、すなわち change leader だったのではないか。 自分も社会や組織に対して、常に変化をリードする存在でありたいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?