重喜劇と寅さんの背景 『男はつらいよ フーテンの寅』(1970年1月15日・松竹・森崎東)

文・佐藤利明(娯楽映画研究家) イラスト・近藤こうじ

2023年4月15日(土)「土曜は寅さん!4Kでらっくす」(BS テレ東)で第三作『フーテンの寅』放映! 拙著「みんなの寅さん from1969」(アルファベータブックス)から、放映作品を抜粋してご紹介します。(期間限定)

「人類の進歩と調和」の日本万国博覧会が開催される昭和四十五(一九七〇)年一月十五日、前作から二ヶ月と短い間隔で、第三作『男はつらいよ フーテンの寅』が公開されました。第二作を撮り終えた山田洋次監督は、会社から「すぐに第三作を」と要請されますが、その演出に、テレビ版や第一作のシナリオを共作していた森崎東監督を推薦しました。

ぼくは『フーテンの寅』のエネルギッシュな寅さんを見るたびに、山田監督と森崎監督が、これまで描いてきた世界が、寅さんに集約されていると思います。山田作品をシナリオで支えてきた森崎監督はまた、テレビ版「男はつらいよ」でも第六話から東盛作というペンネームで脚本を執筆。

残念ながらVTRは残されていませんが、この回はマクナマラ(マーティ・キナート)というアメリカ青年が、寅さんと意気投合、とらやに下宿してさくら(長山藍子)に惚れてしまう、という物語でした。森崎監督が手掛けたのは第十回、第十二回、第十五回、第二十回となります。

二〇〇八年、ぼくは衛星劇場の番組「私の寅さん」で、森崎監督に話を伺いました。テレビ版の寅さんと、その最終回について、こんな風に話してくれました。

「何しろ、(渥美清さんは)光り輝くような演技とでもいいますかね。渥美さんは本当は結核を患ったこともあり、真から健康という訳ではなかったんですけども、この人以上に健康な人を知らない、という感じでしたね。だから、それが魅力だったんですけども、ハブに咬まれて死ぬというのは、よくも思いついたもんだなぁと。ぼくは全く参加していないんですけども。「どう思う?」と山田監督が、ぼくに聞いたときに、(周囲から)エライ反対だったんだということを話していましたが、ぼくは「コロッと死ぬなんてのは、面白いと思うけどなぁ」と応えました。(寅さんというのは)特異なキャラクターでしたから、そんな風に消さないと、消せないんじゃないかしら、という気はしますね」

その森崎監督は、第一作『男はつらいよ』のシナリオに参加されています。そのとき、山田監督ともども「新しい感じで取り組んだ」ので「テレビ版をなぞろうという気は、二人ともなかった」そうです。第一作で、寅さんが博に言う台詞があります。

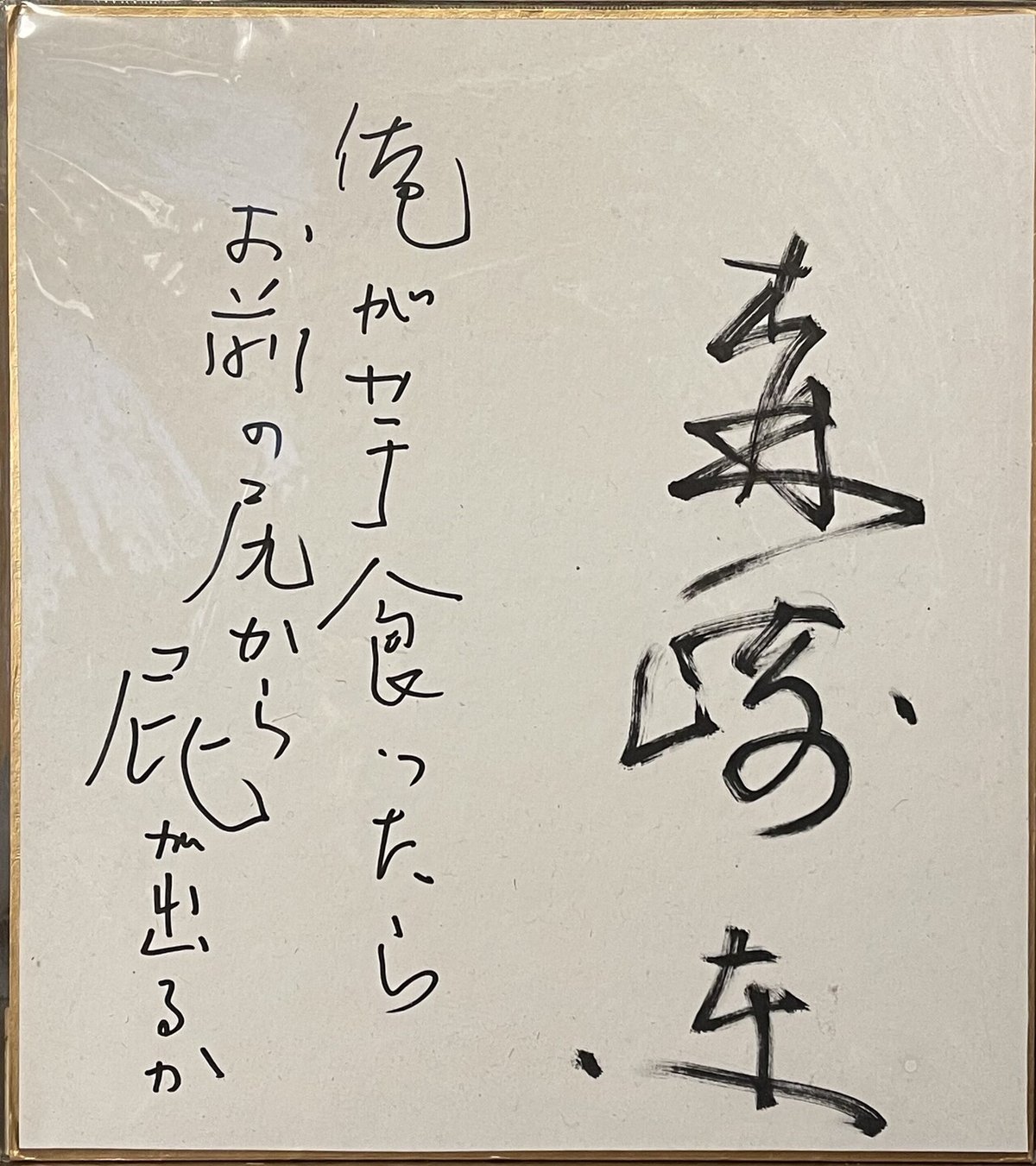

「早え話がだ、俺が芋食って、お前のケツから屁が出るか!」この言葉は、ラジオでも話しましたが、寅さんの情に厚いが、決して他者とはまみえない、スタンスを表明した名台詞です。森崎監督によれば、これは「ぼくの伯母さんがちょろっと言った台詞」を覚えていて、シナリオに活かしたそうです。また寅さんのフレーズとして定着した「労働者諸君!」という言い回しも、森崎監督の義兄の口癖だったそうです。長崎県島原市生まれの森崎監督いわく「そういう郷里の民衆性が、寅さんに乗り移っているみたいな気がする」。

「こういうフレーズはどうだろう」「これは?」と山田監督とシナリオを共作しながら話し合い、渥美さんが持っている天才俳優としての希有な才能が演じることにより、車寅次郎のキャラクターが出来上がっていったのです。

そんな渥美さんが演じる寅さんの「非常に濃厚な庶民性」が、山田監督も自分も好きだったんではないか、というのが、森崎監督の分析です。ぼくもそう思います。

その森崎東監督は、『男はつらいよ』第一作が公開されてほどなく、渥美清さん主演『喜劇 女は度胸』で監督デビューを果たします。この作品は「男はつらいよ」が愚兄賢妹ものだとしたら、トラックの運転手をしている粗野な渥美さん扮する兄貴と、マジメな堅物の労働者の河原崎健三さん扮する弟がおりなす愚兄賢弟ものです。羽田空港近くの広告ネオンサインの下に、清川虹子さんの母親と花沢徳衛さんの父親と四人で暮らしているのですが、渥美さん扮する勉吉のキャラクターがとにかくパワフルで面白いのです。山田監督も森崎監督も惚れ惚れしたという渥美さんの口跡の鮮やかさ、エネルギッシュな生命力に溢れたキャラクター造形は、感動的です。

この『喜劇 女は度胸』が公開されてほどなく、シリーズ第三作『フーテンの寅』を撮ることになるわけです。森崎監督は自身のなかにある「香具師・車寅次郎」を徹底的に描こうと、渥美清さんと話をしながら、「旅先での寅さん」の物語を考えます。格差社会での一番底辺にいる寅さんを描こうとしたそうです。香具師の世界を描くなら、ちゃんと香具師の世界を描いてみようと。しかし、その森崎カラーを出す事は、山田洋次監督の世界から遠ざかっていくことでもあり、結果的に森崎監督は、山田監督と宮崎晃助監督、テレビの演出家・小林俊一さんのシナリオにより、テレビからのファン、映画で寅さんに親しんでいるファンが納得するようなかたちで『フーテンの寅』を撮ることになります。

冒頭の木曽奈良井の旅館・越後屋での風邪を引いて寝込んでいる寅さんの孤独に、森崎監督の念頭にあった「テキ屋の世界というのは、本当に孤独な旅の空」のイメージの片鱗が伺えます。悠木千帆(現・樹木希林)さん扮する女中さんに、とらや一家の写真を見せる寅さん。おいちゃん、おばちゃんをお袋と親父といい、さくらを女房、満男を子供という寅さん。一人になって写真を眺めながら「いくら可愛くっても妹じゃそうがねえや、はぁ」と溜息をつく。そしてくしゃみをして「落ち目だなぁ」と呟きます。寅さんの「自分の家族が欲しい」という願望が込められています。

タイトルバックは江戸川ではなく、神社の境内で寅さんが「がまの油売り」をしている姿から始まります。香具師の代名詞でもある「がまの油売り」ですが、寅さんがしているのは、後にも先にもこの回だけ。そして旅先の寅さんのスケッチが続きます。トレンチコートに白いマフラー。ギャング映画の顔役のようなスタイルですが、コートの襟を立てて、人目をはばかるように海辺を歩く寅さん、まるで誰かに追われている逃亡者のようでもあります。タイトルが空けて寅さんが、柴又に帰ってくるシーンで、向かいの公衆電話からとらやに電話をする笑いがありますが、寅さんが刑事に追われて逃亡中、という、森崎監督が最初に考えていた場面の名残りでもあります。

寅さんが刑事に追われるなんて! と後の寅さんを知っているわれわれは信じられませんが、第二作『続・男はつらいよ』で、寅さんと登(津坂匡章)が焼肉屋で無銭飲食をして警察の厄介になるシーンもありましたので、そういう発想もあったのでしょう。

この後、タコ社長が持ちかけて、川千屋の女中(春川ますみ)と寅さんがお見合いをします。それが寅さんの昔馴染みの女性だったという笑いとなります。二人の結婚式、熱海への新婚旅行のハイヤーまで呼ぶ大盤振る舞い。もちろん「とらや」持ちです。そこで例によっての大げんかとなり、寅さんは旅の人となります。

やがておいちゃんとおばちゃんが三重県湯の山温泉に、夫婦水入らずで旅行に行くと、その温泉旅館で番頭をしているのが寅さんだったという、思い出すだけでもおかしい展開となります。そこからは「旅先の寅さん」のドラマとなります。改めて第三作『フーテンの寅』を観直すと、やはり、良い意味での異色作になっています。

その湯の山温泉の旅館で、寅さんが余興の最中に、意中のマドンナで旅館の女将・志津(新珠三千代)の名前を叫んでしまうと評判になっていると、女中・お澄(野村昭子)がおいちゃんとおばちゃんに説明します。そして次のシーンで、宴会客が東海林太郎さんの「旅笠道中」の三番を歌っています。

寅さんは気持ちよさそうに「とめてくれるな、そこが渡世人のつれえとこよ」と見栄を切ります。染奴は色っぽく「銀平さん!」。ここで寅さんは、思わず「お志津!」でポーズを決めます。

観客の笑いが一気に爆発する名場面です。ここで歌われる「旅笠道中」は、森崎監督のお気に入りで、平成十(一九九八)年に浅田次郎原作の映画『ラブ・レター』にも登場します。

中井貴一さん扮するやくざが、お金のために偽装結婚した、一度しか会っていない中国人女性(耿忠)が亡くなったときに、日本に出稼ぎに来ている彼女が旅役者のスタイルで「旅笠道中」を踊るイメージカットが入ります。切ないこの名シーンに『フーテンの寅』の「お志津!」が重なります。しかも『ラブ・レター』で、この場面の振り付けを担当していたのが、「男はつらいよ」シリーズで旅役者・大空小百合を演じていた岡本茉利さん!という奇縁です。

というわけで、第三作『フーテンの寅』は、車寅次郎の旅先の孤独を描いた一本として、異色作でありますが、忘れがたい一本です。

この続きは「みんなの寅さんfrom 1969」(アルファベータブックス)でお楽しみください。

よろしければ、娯楽映画研究への支援、是非ともよろしくお願いします。これからも娯楽映画の素晴らしさを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。