寅ちゃんとなら〜『男はつらいよ 寅次郎夢枕』(1972年12月29日・松竹・山田洋次)

文・佐藤利明(娯楽映画研究家) イラスト・近藤こうじ

2023年6月10日(土)「土曜は寅さん!4Kでらっくす」(BS テレ東)で第十作『男はつらいよ 寅次郎夢枕』放映! 拙著「みんなの寅さん from1969」(アルファベータブックス)から、放映作品を抜粋してご紹介します。(期間限定)

この『寅次郎夢枕』は、公開日の昭和四十七(一九七二)年十二月二十九日、父と銀座松竹で観ました。小学三年生の暮れでした。当時、足立区に住んでいたぼくは、仕事納めで会社を早仕舞いした父と東銀座で待ち合わせ。一人で、バスと東武線、営団地下鉄日比谷線を乗り継いで、東銀座駅まで向かったことをよく覚えています。銀座松竹は、洋画のロードショー館・松竹セントラルの地下にある小さな劇場で、松竹映画の封切館でした。そこで沢山の松竹映画を封切で観ることが出来たのも、映画好きだった父のおかげです。

封切日とあって、とにかく凄い人でした。売店の前の真っ赤なドアが半開きしていたので、ぼくは大人の間を縫って、中にもぐり込み、生まれて初めて、映画の立ち見を体験したのです。その時、スクリーンには同時上映の『舞妓はんだよ 全員集合!!』(渡邊祐介監督)で、加トちゃんこと、加藤茶さんが舞妓に仕立て上げられるシーンが写っていました。当時の小学生といえば、なにはなくとも「全員集合」でドリフに夢中の筈ですが、ぼくのお目当ては「寅さん」でした。

幸いなことに途中で席を立つお客さんがいたので、ぼくは前の方の席に座って、ドリフ映画の後半を眺めていました。当時の映画館は、途中から入って、自分が観たところになると、そこで出て行ってしまう、なんてことはざらでした。

作り手や演者にとっては、好ましくないことだと思いますが、娯楽映画の良さは「どこから観ても楽しめる」「どこから観てもわかる」タフさにあったような気がします。

いよいよメインの『寅次郎夢枕』です。この作品は、シリーズ屈指の傑作の一つであり、八千草薫さん扮する、寅さんの幼なじみ、お千代さんとの「得恋」的展開、東大理学部の助教授・岡倉金之助に扮した米倉斉加年さんのおかしさ。はたまた、旅先の信濃路で、寅さんが弁当を使わせてもらう旧家の奥様・田中絹代さんの名演と、たくさんの見どころがあるのですが、小学三年の少年にとっては、冒頭で引用した、とらやの茶の間のシーンが強烈な印象として残っています。

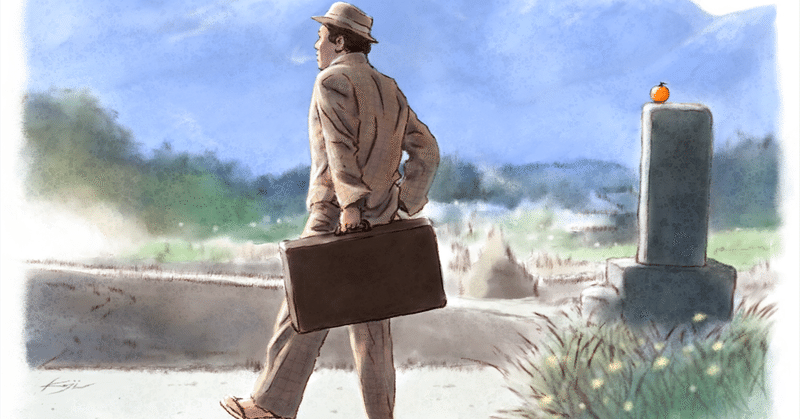

さて「マカオの寅」の夢が明けて、寅さんは江戸川沿いを懐かしさいっぱいに歩いてきます。寅さんが歩いてくるショットの後ろは、第二作『続・男はつらいよ』の恩師・坪内散歩先生(東野英治郎)のお宅があった葛西神社あたりです。常磐線の鉄橋を越えたあたりで、乳母車の親子とのドタバタが展開されます。

寅さんが帰郷するのは、大抵は江戸川経由です。地方から国鉄を乗り継いで帰ってくるので、切符が「東京都区内」なので、金町で降りる、という現実的な見方もできますが、やはり寅さんにとって「ふるさとの川江戸川」に再会することが、帰郷の作法でしょう。金町→江戸川堤→帝釈天題経寺でお参り→とらや というコースです。

題経寺の山門から、懐かしい気持ちをこめて本堂を眺める寅さん。境内では「子供が三、四人チャンバラをして遊んでいる。寅がやって来て懐かし気にその光景を眺めている」とシナリオにあります。確かに子供たちは玩具の刀を持ってチャンバラごっこをしているのですが「仮面ライダー!」と叫んで、ライダーのお面を被っています。当時の子供たちにとって、ドリフターズの「8時だョ!全員集合」(TBS)と並んで、土曜の夜のお楽しみが「仮面ライダー」(MBS)です。市川右太衛門さんの『ジルバの鉄』(一九五〇年)や昭和三十年代に片岡千恵蔵さんの「多羅尾伴内」シリーズを製作していた東映が「仮面ライダー」の会社と考えると、「刀をピストルに持ちかえて」の活劇の歴史が、柴又の小学生たちの「仮面ライダー×チャンバラごっこ」に受け継がれているのが、興味深いです。

子供たちが楽しく遊んでいると、そこへ子供の母親が大声で怒鳴りながらやって来て、やにわにその一人をひっぱたきます。「バカみたいに遊んでばっかりいると寅さんみたいになっちゃうんだよ!」と怒鳴ります。

この母親を演じているのが、松竹映画ではおなじみの水木涼子さん。第一作から、タコ社長の奥さんを演じている女優さんです。ということは、この子供は、朝日印刷の御曹司? と考えてもいいのかもしれません。そういう空想もまた、娯楽映画を観る愉しみでもあります。さらに山門には、源公の「トラのバカ」の落書きがあり、笑いの追い打ちをかけます。

やがて「とらや」に戻ってきた寅さん。家族が自分の噂をしていることを察知して、とらやの横手から、朝日印刷へ直行します。この出入り口、天ぷらの大和家さんと、団子の高木屋さんの間にある通路で撮影しています。題経寺の「寅さんみたいになっちゃうんだよ」という母親の言葉、「トラのバカ」の落書きで、心が折れかかっている寅さん、博に「悪口なんか言うもんですか、さくらはいつだって兄さんのこと、心配していますよ」となだめられ、茶の間で空気を察したおいちゃんも「褒めろよ、なんか褒めろ」と、家族に目配せをします。

おいちゃんは「いい奴だね、寅は」と口を切り、タコ社長は「あんないい奴見たことねえな」と無理して褒めます。さくらは閉口しながら「そうね、お兄ちゃんはああ見えても気持ちが優しいもんね」。これは本音です。そしておいちゃん「そこだよ、そこ、優しいんだよ、寅って奴は」。

このやりとりを聞いた寅さん、猛反省をするわけです。

「さくら、俺ァほんとうに心のひねくれた男だよ、あんな優しい人達のことを疑っていたんだからなァ」

傍目の「寅さんみたいになっちゃう」「トラのバカ」という寅さん評のなか、さくらの「お兄ちゃんは気持ちが優しい」という言葉は、子供心にグッときました。

この作品には、さくらと同じ優しい目線で、寅さんのことを想ってくれる人が登場します。それが、八千草薫さん扮する、マドンナ志村千代なのです。とらやの下宿人・岡倉先生(米倉斉加年)の恋のキューピッドとなった寅さんが、千代を呼び出し、二人で出かけ、亀戸天神へとやって来ます。そこで寅さんが岡倉先生の気持ちを代弁するのですが、寅さんに好意を寄せている千代は、プロポーズされたと勘違いします。

「寅ちゃんと話しているとね、ああ私は生きているんだなァって、そんな楽しい気持ちになるのよ。寅ちゃんとなら一緒に暮らしてもいいって、今ふとそう思ったんだけど」

千代のこのセリフ。シリーズでも空前絶後の「逆プロポーズ」です。公開当時「寅さん映画らしくない」と怒る人がいた程です。それほど「寅さん=失恋」というイメージが固定されていました。

しかし、この頃から、車寅次郎という人物に対して、愚かしきことの数々をしている滑稽な人、という表層的な見方ではなく、さくらが言った「気持ちが優しい」人物であることが、きちんと描かれるようになってきました。千代はさくらと同じ、優しい目線で、寅さんを愛していたのです。

寅さんが旅立った後、お正月の茶の間で、千代の再婚について皆で話すシーンで、おいちゃんが「なんなら、寅でどうだい」と言うと、一同はドッと笑いますが、千代は真剣な顔でこう言います。

「どうしておかしいの? 私、寅ちゃんとならいいわ」

この言葉に、小学三年のぼくは「あー、惜しい!」としみじみ思いました。失恋をしない寅さんなんて、という見方ではなく、さくらが「寅さんの幸せ」を願うように、観客であるぼくたちも「寅さんの幸せ」を願っているのです。この作品を包み込む優しくてやわらかい雰囲気は、さくらや千代の「寅さんへの想い」がはっきりと描かれているからなのです。

この続きは、拙著「みんなの寅さんfrom1969」(アルファベータブックス)でお楽しみください。

よろしければ、娯楽映画研究への支援、是非ともよろしくお願いします。これからも娯楽映画の素晴らしさを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。