クラウド・コンピューティングの現状と課題 (2014年10月)CIAJジャーナル

クラウド・コンピューティングとは何か

クラウド・コンピューティングとは、インターネット上のどこかにある計算資源(リソース)を利用して情報処理を行うことである。人によって、あるいは企業によって定義が異なるが、米国の国立標準技術研究所(NIST)は、以下のように定義している。

クラウド・コンピューティングは、共用の構成可能なコンピューティングリソース(ネットワーク、サーバー、ストレージ、アプリケーション、サービス)の集積に、どこからでも、簡便に、必要に応じて、ネットワーク経由でアクセスすることを可能とするモデルであり、最小限の利用手続きまたはサービスプロバイダとのやりとりで速やかに割当てられ提供されるものである。このクラウドモデルは5つの基本的な特徴と3つのサービスモデル、および4つの実装モデルによって構成される。[1]

この定義にある「基本的な特徴」と「サービスモデル」、「実装モデル」については後で説明するが、この定義に従えば、Gmailのようなウェブメールはクラウド・コンピューティングである。また、グーグル・ドキュメントのようなブラウザから利用できるワープロや表計算サービス、写真データや動画データの保管サービスや共有サービスなどもすべてクラウド・コンピューティングに含まれる。

ウェブメールを利用している利用者は、メールが保存されているサーバーの所在を意識している人はほとんどいないだろう。たとえば、グーグルの本社はカリフォルニア州マウンテンビューにあるが、そのデータセンターは米国だけでなく欧州やアジアの各地に分散している。自分のメールがどこのデータセンターに保存されているかを気にするユーザーはまずいない。さらに、ユーザーはどこのネットワークを経由して情報が流れてくるのかについてもほとんど意識していない。

電気を考えると分かり易い。我々は、どこで発電され、どの送電線を使って送られてきたものなのかを意識することなく電気を利用している。同じように、我々はすでにネットの向こう側の仕組みを意識することなく、ネット上の様々な情報処理サービスを利用している。すでにインターネット利用者の多くはクラウド・コンピューティングの利用者であり、企業も意識せずにクラウド・コンピューティングを利用していることが多い。

ちなみに、クラウド・コンピューティングのクラウドとは「雲」のことである。これは、昔からインターネット関係者がインターネットを雲の絵で表してきたことに由来する。ここから先はクラウド・コンピューティングを省略して「クラウド」と表記する。

5つの基本的な特徴、3つのサービスモデル、4つの実装モデル

クラウドは次の5つの基本的な特徴を持っている。

(1) オンデマンド・セルフサービス(On-demand self-service)

クラウドの利用者はその提供者と交渉することなく、リソースを利用する量や時間などを自分で設定することができる。

(2) 幅広いネットワークアクセス(Broad network access)

PCだけでなく、タブレットやスマートフォンなどのモバイル機器からも利用できる。

(3) リソースの共有(Resource pooling)

リソースは集積され、仮想化技術を用いて利用者に必要なだけ提供される。

(4) スピーディな拡張性(Rapid elasticity)

利用者に提供されるリソースの量や能力は、その需要に応じて迅速に拡大縮小できる。

(5) サービスが計測可能であること(Measured Service)

提供されたリソースの量は計測可能であり、利用料に応じて課金することもできる。

3つのサービスモデルとは「SaaS」、「PaaS」、「IaaS」である。

(1) SaaS(Software as a Service)

アプリケーションソフトの持つ情報処理機能をサービスとして提供するもので、ウェブメールやブラウザから利用できるワープロや表計算サービスはこれに含まれる。

(2) PaaS(Platform as a Service)

アプリケーションソフトの開発環境やそのホスティング環境を提供するサービスであり、Salesforce.comが提供するForce.comとHeroku、マイクロソフトのWindows Azure、サイボウズのKintoneなどがある。

(3) IaaS(Infrastructure as a Servic)

サーバーやストレージを仮想的に提供するサービスであり、HaaS(Hardware as a Service)と呼ばれることもある。Amazon Web Services(AWS)が提供しているEC2やS3がその代表格である。

一方、そのサービスの提供者と利用範囲によって、パブリック・クラウドとプライベート・クラウド、コミュニティ・クラウド、ハイブリッド・クラウドの4つに分けることができる。

(1) パブリック・クラウド

プロバイダーなどが提供するクラウド環境を利用して提供されるサービスであり、広く一般に公開されている。

(2) プライベート・クラウド

利用企業が自社でクラウド環境を構築し、自社内の利用者やグループ企業の利用者などに対してサービスを提供する形態である。

(3) コミュニティ・クラウド

共通の使命や関心事をもつ複数の組織が共同利用するタイプのクラウドである。

(4) ハイブリッド・クラウド

上記の異なる2つ以上のタイプを組み合わせて利用する形態を言う。

クラウドの市場

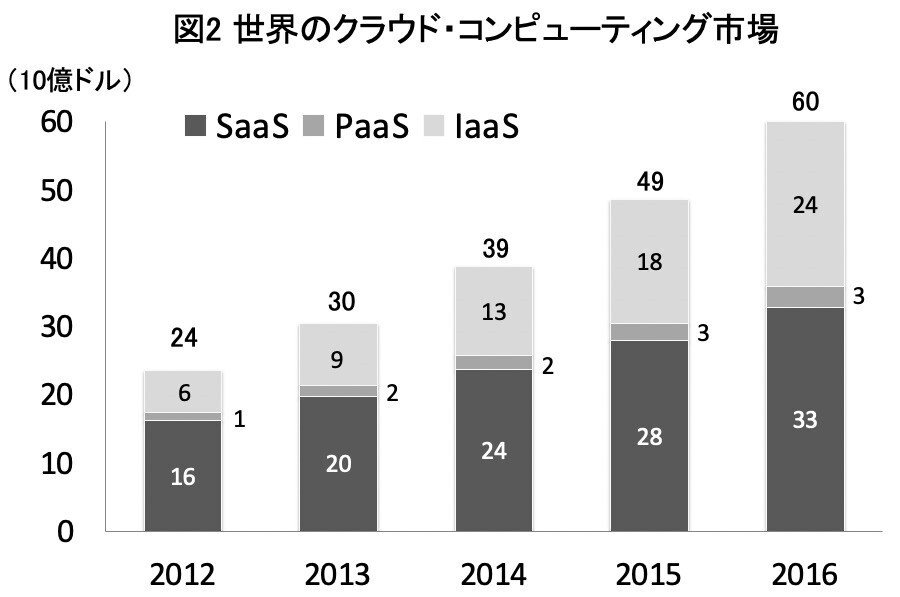

クラウド市場は過去数年間急速に成長してきており、今後も順調に拡大していくと予測されている。たとえば、米調査会社Gartnerは、2012年における世界のクラウド市場は235億ドルであったが、2016年には600億ドル以上になると予測している[2]。

国内市場については、富士キメラ総研が2013年度の市場は1兆1693億円(前年度比14.0%増)であり、今後も順調に拡大し2018年度には、2013年度の1.6倍超にあたる1兆8740億円に達すると予測している[3]。

また、情報処理推進機構(IPA)の『IT人材白書』によれば、SaaSを現在利用していると答えたユーザー企業の割合は2011年の34%から2012年には44%、2013年には56%へと着実に増加している。

クラウドの効用

クラウドの市場が急速に拡大してきた理由は、利用者にとってメリットがあるからである。では、そのメリットはどこにあるのだろう。

まず、最初に思いつくのは、「すぐに利用できること」である。SaaS、PaaS、IaaSのいずれを利用するにしても、ハードウェアの調達から必要なソフトウェアのインストール、ネットワークへの接続、各種の設定作業などに要する時間を大幅に短縮できる。

「試行錯誤が容易であること」も大きなメリットである。自社でハードウェアから調達して情報システムを構築する場合には、試してみてダメだった中止するとか、まったく別種のハードウェアやOSに乗り換えるという決断は難しい。しかし、クラウドであれば、プロトタイピングが容易にできる。少し試してみて、よければ拡張する。うまく行かなければ、別の方法を試す、あるいは計画自体を中止するということが可能である。

また「初期投資の必要がほとんどなく、利用した分だけ支払えばよいこと」も大きなメリットである。クラウドの中にはウェブメール・サービスのように無償のサービスもあるが、その多くは有料である。その料金体系はサービスによって異なるが、利用する期間、保存データ量、ネットワークを出入りする情報量(トラフィック量)、あるいは利用者に割り振られたアカウント数などによって利用料金が決まるものが多い。自社で情報システムを保有する場合、その稼働率や利用率が低くてもコストはほぼ一定であるが、クラウドであれば、利用に見合う料金を支払うことになり、無駄な出費を抑えることができる。

「スケーラビリティが高いこと」は、忘れてはならないメリットである。一つ事例を紹介しよう。簡単にビデオクリップ風のミュージック・ビデオが作成できるAnimotoというサイトがある。このAnimotoが2008年4月にフェース・ブックとサービスを連携させた直後、わずか3日間で利用者数は、2.5万人から25万人に急増した。従来であれば、ユーザー数急増は、消費者向けサービスにとって望ましいことではない。なぜなら、ユーザー数が急増してサーバーにアクセスが殺到すると、サービスがダウンしたり、サーバーの応答が極端に遅くなったりして、その評判が急落するからである。しかし、Animotoは、このユーザー数の爆発的な増加をなんなく乗り越えた。それはAWSのEC2とS3を利用していたからである。このユーザー数の急増に対して、Animotoが利用していたサーバーは50台から4000台に増強されたと言われている。仮に、自社のサーバーで運用されていたとすれば、このユーザーの急増にうまく対処できなかっただろう。こうしたスケーラビリティの高さは、クラウド利用の大きな利点である。

「運用業務から開放されること」もメリットとして挙げてよいだろう。SaaSであれば、ITインフラからアプリケーションソフトまで、ほとんどの運用業務から開放される。インフラストラクチャ層の利用であったとしても、企業のIT要員をITインフラの運用業務から解放し、別の業務に充てることが可能になる。

ネットのあちら側にあることを利用して、「関係者とデータを簡単に共有できること」もメリットの一つである。財務会計SaaSであれば、税理士や会計事務所と会計データの簡単に共有できる。従来であれば、帳簿のコピーをファックスで送って電話で相談するか、帳簿を持って相談に行かなければならなかったのだが、SaaSを利用すれば、遠隔地から簡単に相談ができる。

さらに、「自社で保有している情報システムより優れていること」もメリットとして挙げてよいのではないだろうか。特に、中小企業にとっては、十分な機能、能力をもったITインフラを整備することは経済的に難しい。特に情報セキュリティ対策や信頼性対策は、規模の小さな企業では手抜きになることが少なくない。クラウドの場合、どの企業のどのサービスを利用するかによって、機能や性能、情報セキュリティ・レベルなどは変わってくるが、多くの場合、規模の小さな企業では自社で構築することが困難な水準の機能、性能、情報セキュリティを備えたITインフラの利用が可能になる。

クラウドの課題

クラウドについては、さまざまなメリットがあるが、その反面として懸念すべきこと、あるいは克服しなければならない課題もある。

まず、そのサービスの可用性の問題は大きな課題である。システム障害、ネットワーク障害が発生すれば、サービスが利用できなくなるという可能性がある。サービス停止は、はユーザーにとっては大問題になる。

実際、過去には事故が起きている。例えば2008年2月15日にAWSのS3がシステム障害によって数時間サービスを停止、その5ヶ月後の7月21日にも、同じS3が約8時間にわたって利用できなくなるという事故があった。また、2010年1月4日にはSalesforce.comが運用するデータセンターで障害が発生し、全サービスが1時間15分利用できなくなるという事故が起きている。こうした障害が多発するようでは、クラウドを利用して、「ミッション・クリティカル」と呼ばれる、運用の中断が許されないような情報処理を行うことはできない。

もちろん、こうした課題はサービスを提供しているベンダーも十分理解しており、ユーザーに対してSLA(サービス・レベル・アグリーメント)と呼ばれるサービスの質を保証する契約を提示する企業も増えている。

たとえばGoogleは、2008年10月にプレミア・ユーザー向けのSLAをGメールからグーグル・アップス全体に拡大し、99.99%のアップタイムを保証することを発表している。ちなみに、99.99%のアップタイムとは、1年間のサービス停止時間が約53分を上回らないことを意味する。また、SLAを示す代わりに、過去のシステムの稼働実績や1日あたりの処理トランザクション数、1トランザクションあたりの処理スピードなどをウェブ上で公開している企業もある。以上のようにクラウド環境を提供する企業は、ユーザーに対して安定的なサービスを提供できることを示していく必要がある。

サービスの可用性と並んで重要な課題は、データの安全である。クラウドのユーザーは、データの改ざんや破壊はもちろん、紛失や漏えいに対して不安を持っている。インターネットに接続されている情報システムは、世界中の悪意をもったハッカーから標的にされる可能性がある。また、ベンダー企業内部の従業員による内部犯行による情報漏えいの危険性もゼロだとは言えない。こうしたデータの安全に関する取り組みも重要な課題である。

こうした課題は、クラウド環境を提供する企業の情報セキュリティのCIA(コンフィデンシャリティ:機密性、インテグリティ:保全性、アベイラビリティ:可用性)に関する課題である。この情報セキュリティに関する取り組みの有効性を評価できる仕組みの一つとしてSSAE16が注目されている。SSAE16とは、米国公認会計士協会が定めた保証業務基準書16号(Statements on Standards for Attestation Engagements No.16)のことで、サービス事業者の内部統制の整備状況および有効性に関し、意見表明する報告書を受領するための指針であり、その情報処理や情報セキュリティにおける内部統制システムの有効性を評価するものでもある。

こうしたことから、クラウドを提供する企業では、SSAE16報告書を取得するところが増えている。

また、可能性として、クラウド環境を提供している企業の破綻というリスクもある。可能性は小さいかもしれないが、ベンダーが破綻する場合を考えて、クラウド上に構築した情報システムやデータの保全方法や、業務の継続手段についても十分に考えておく必要がある。

[1] 原文は国立標準技術研究所(http://www.nist.gov/itl/cloud/index.cfm)、日本語訳の出典は情報処理振興機構(https://www.ipa.go.jp/files/000025366.pdf)

[2] Gartnerが2012年2月に発表した市場予測データからSaaS, PaaS, IaaSのみを抜き出した数字

[3] 富士キメラ総研『2014 クラウドコンピューティングの現状と将来展望』2014年5月

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?