【短編小説】夏、いつもの始まりを

季節外れですが、海に行こうとする三人組の話。

蝉の声が響き渡る教室。肌にまとわりつく生ぬるい空気に満たされた部屋はがらんとしている。眩しい太陽の光が大部分を照らし、陰の部分はごくわずかだ。しかし静かなはずの教室からはぽつぽつと話し声が漏れていた。

隅のわずかな陰に入りこむように男女三人が一つの机に固まって喋っている。やわらかい橙に近く、明るい茶色の長髪の少女、日に焼けた真昼の向日葵のような黒髪の少年、対照的に色白で日陰のような少年。少女は前の席の椅子の背に顎をのせて、一人の少年は机の傍らに立ち、もう一人の少年は他二人が集まっている机の席に肘をつきながら座っていた。

全開にした窓から時折そよぐ風が申し訳程度の涼を運ぶ。

「あっつーい。海いこうぜ、海!」

唐突に少女が声を上げた。袖口から脇が見えそうなほど思いっきり天に腕を伸ばして海いこうと連呼する少女に日焼けした少年は呆れた視線を向ける。

「いきなりすぎねえ? あと女子がそんな言葉使いするなよ。いくらお前が女とはほど遠いものだったとしても一応生物学的には女なんだぞ」

彼は眉をひそめながら諌めたが、少女はへいへいと生返事を返すだけであった。

「今さらだろ? それから海に行きたいなら一人でいけよ。俺はクーラーさえあれば生きていける」

視線すら少女に向けずに色白の少年はそう言い捨てる。彼は教室内の一番風通りがよく、なおかつ殺意すら感じる厳しい太陽の光が当たらない窓際の席を陣取り、冷えた机の上に肩肘をついてずっと携帯をいじっていた。ピコンと軽やかな電子音が響き渡った。

「お前はそれとゲームだろ? 今もやっているもんな」

ジト目で色黒少年が彼を見つめる。あまり乗り気じゃない雰囲気を感じ取った少女の眉間にどんどん皺がよっていく。少女はついに叫んだ。

「あーもう! せえっかく女子が海に誘ってやっているんだぞ。ほとんど異性と関わりがないお前らに。そこは泣いてぜひご一緒させてくださいって頼むところだろうが! どうせヒマなくせにさ!」

「俺はゲームで忙しいんで」

「宿題あるし、ダラダラしながらアイス食べるっていう予定がありまーす」

しかし少女の剣幕に驚く素振りもなく、二人ともやる気のなさをあらわにしたまま答える。

だってこんな暑い中、外に出たくなんてない。焼き尽くすような日差しの下に出るくらいならば、クーラーのきいた涼しい部屋で、アイスを食べてゴロゴロしているほうが何倍も魅力的だった。

「んなもんいつでもできるだろ! とにかく行くの、海!」

「そういえば毎年この時期だよなー海いくの。毎年いってんだから今年くらい休んだってよくない?」

「俺、明日腹が痛くなる予定だから不参加でいい?」

なおも動く気配のない二人に痺れを切らした少女は机を力いっぱい叩いた。

「知るか! とにかく私が行くって言ったら行くだろ!」

「ええーどこの王様だよ。今はなんだっけ、あのなんちゃらオーセイじゃないじゃん」

「絶対王政な。ここ現代日本だから王政じゃないはずなんだけど、どこの国?」

日向少年のうろ覚えの言葉を訂正しつつ、日陰少年は冷めた視線を少女に送った。

「別に王様が治めてようが、エライ政治家が何かやっていようが、お前らに拒否権なんてあるわけないだろ」

そんな二人の意見など聞かないというように少女はふんぞり返って言い放つ。

「うわぁボークンだ……」

「これはどこぞの邪知暴虐の王様もビックリだわ」

二人の少年はちらりと目を合わせてため息をついた。

もうこの状態では梃子でも動かないだろう。昔からこうと決めると、この少女が絶対に自分の意見を曲げないことは知っていた。もう数え切れないほど振り回されてきたのだから。

「わかったよ。で、いつ行くんだよ?」

「明日!」

根負けした色黒の少年が渋々頷くと、にやりと口角を上げて少女は堂々とのたまった。

「いきなりすぎるだろ……いちおうきくけど断るっていう答えは?」

「ない! どうせお前らヒマってことはわかっているからな」

ふんぞり返ってそう言い切る少女を見て少年たちはさらに大きなため息をついた。相変わらず強引で台風のようにこちらを引きずり回す。そういうところはいつまでたっても変わらない。

「マジかよ……」

うなだれる色黒少年の肩をぽんと叩いて色白の少年は首を振った。

「諦めろ。コイツが今さら俺たちのことを思いやってくれるわけないだろうが。もう始めから俺たちの選択は一択しか用意されてないんだよ」

明日できれば気温高くないといいなとお互い慰めあっている少年たちを全く意に介さず、少女は晴れやかに笑った。

「じゃ、お前ら明日八時駅に集合な!」

「へいへい」

「はぁい」

明日はきっと寂れた駅から一、二時間かけて海に行くのだろう。地元民しかいないようなちっさい海に。そして帰りに駄菓子屋によってソーダ味のアイスを買って食べるのだ。毎年恒例だからもうどんな流れになるかなんて想像できる。

それでもなんだかんだ言いながら彼らは毎年海に行く。これがないとどこか物足りないから。

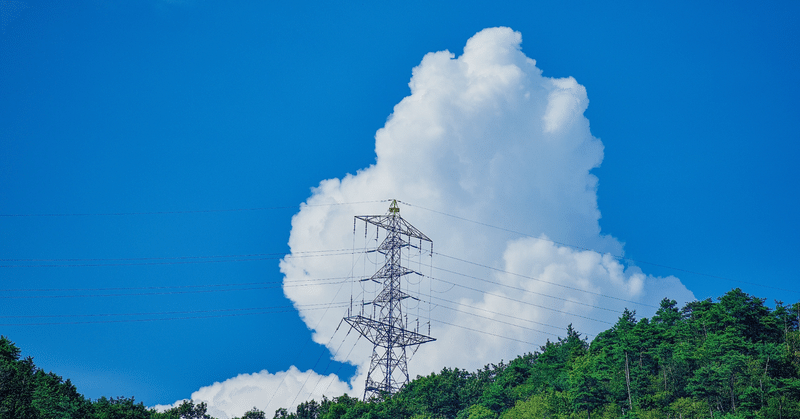

青空に大きな入道雲が浮かぶ、そんな夏の日のことである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?