6月13日 久しぶりに庵野秀明ギャグが見たいんじゃ~! 巨匠達はみんなギャグの名手だった。

あぁ~、久しぶりに庵野秀明ギャグが見たいなぁ……

テレビシリーズの『エヴァンゲリオン』第9話、『瞬間、心、重ねて』では使徒にすっとばされたエヴァが『犬神家の一族』状態で地面に埋まり、そこにリツコのコメント「無様ね」。……あのシーンは最高に笑えたなぁ……。

初期の『エヴァンゲリオン』は忘れられがちだけど、笑えるシーンは一杯あった。そういえば、テレビシリーズが終わった後、ドラマCDが出たのだけど、あっちはもっとすごかった。予算がカットされてしまったために、BGMがすべて声優達のハミング、SEも声優達の声でやっていて、「ガッシィ!」「ドッカーン!」も声。結果、不人気でコケる……という内容だった。あの時代は、まだ庵野さんもおおらかに創作に臨んでいたなぁ。

若い世代は、「笑えるエヴァ」なんかもう知らないんじゃないだろうか。

押井守ももともとはギャグの人だった。『うる星やつら』時代のキレッキレのギャグは忘れがたいものがある。ある時、興奮したメガネが天井を突き破って屋根上に飛び出し「アヴァロンの馬車を! 暁を目指せ!」……みたいに叫んだんだったな。これ、なんの意味がある台詞か……というとなんの意味もない。押井守監督はこういう、意味がありそうでなんの意味もない台詞を朗々と語る……というギャグを得意とする人だった。

『御先祖様万々歳』まではちゃんとギャグをやっていたけど、その後押井ギャグは途絶えてしまった。

(『パトレイバー2』にもギャグはあったのだけど……ほとんど気付く人はいないっていうね)

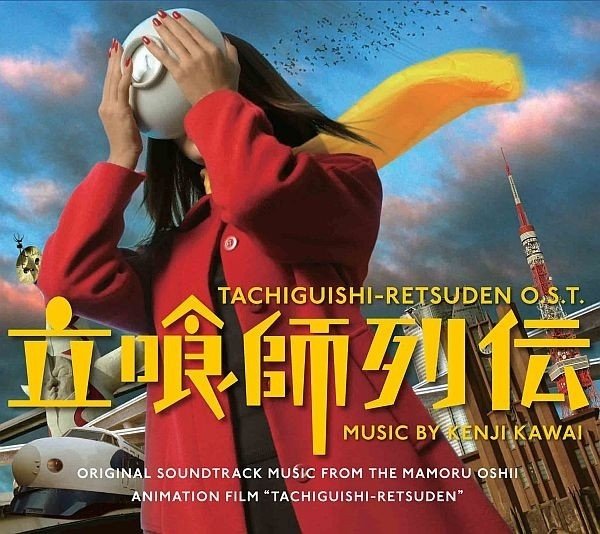

『立喰師列伝』は押井ギャグが久しぶりに戻ってきた……という感覚はあったけれども、映画自体どこか中途半端な尻切れトンボ作品で……。『立喰師列伝』が尻切れな作品にしたのは、「その後も時代は続く……」からで、意図的なもの……というのはわかるけれども、あの映画の中でのスッキリした感じは欲しかった。押井監督は『パトレイバー1』の頃はそういうエンタメの作り方をきちんと理解していたはずなんだけど……。

宮崎駿ももともとはギャグの達人だった。『未来少年コナン』でコナンがジムシーと遭遇した瞬間の、その後えんえんに続く顔芸。無意味な競争。あれは楽しかった。

どこかのシーンで、コナンがケツ100叩きの刑にあったのだけど、その時のケツがやたらと輝いていて……。あの表現も笑えた。

宮崎駿が映画を制作するようになった後も、宮崎ギャグはまだまだ健在で、『ルパン三世』の切れのいい言葉の掛け合い、『紅の豚』のシリアスなトーンで繰り広げられる変な描写。

宮崎駿が楽しかったのは『もののけ姫』までで、ここから「巨匠」になっていき、「笑える宮崎映画」は一気に減っていった。

本当は『千と千尋の神隠し』にギャグシーンは一杯あった。シリアスなシーンに唐突に出てくる変な顔、「えんがちょ」、湯婆婆のかめはめ波……。笑えるはずのシーンは一杯あるのに、映画館で笑う人は誰もいない。ここは高畑勲監督も厳しく批判するところで、かつての宮崎映画だったら子供がもっと笑っていた。でも『もののけ姫』以降は笑えるシーンを作っても誰も笑ってもらえない。ギャグがどうしても冴えない。

そういう高畑勲はテレビシリーズやっていた頃はちゃんとギャグをやっていた。『じゃりン子チエ』には笑えるシーンは一杯あった。ところが高畑勲も映画をやるとぜんぜん笑えない。『かぐや姫の物語』には実は笑わそうとしているシーンは一杯ある。でもぜんぜん笑えない。よーく見ると、「あ、ここのシーン、ギャグのつもりだったのか」と後から気付く部分はある。それくらい笑えない。宮崎駿映画に対する指摘と同じように、高畑勲映画も笑えなくなっていった。

よくよく思い返せば、いま「巨匠」と呼ばれているクリエイターたちは、若い頃はもっと気楽なエンタメを作っていた。笑える作品を作っていた。みんなギャグの名手だった。それがどうして巨匠になるとギャグを描けなくなるのだろう。立場上のものだろうか。ギャグを描くことはあっても、なんとなく冴えない。周りのシリアスすぎるトーンにギャグが飲まれてしまう。

ギャグ漫画って、絵があまりにもガチガチだと、ギャグをやってもかえって笑ってもらえなくなる……というのがある。だからあえて絵を崩す。キャラクターや空間を歪ませる。それで、絵のわかってない人は、「ギャグ漫画描いている人は絵が下手」とか思ったりなんかするけど。そういう隙がないと笑ってもらえないなら、あえて隙を作り出す。これもテクニックの一つだ。

(「絵が上手いのにあえて崩している」……というのは絵がわかる人にしかわからんそうです)

映画監督の巨匠になっていくと、巨匠の称号に見合った「画面」を作らなければならなくなってくる。宮崎駿の『千と千尋の神隠し』にしても絵があまりにも重厚すぎて、実はギャグやっていた……としても気付いてもらえなくなる。

高畑勲は絵のハードルをどんどん下げて、画面の密度もどんどん下げて映画を作ったのだけど、やはりあまりにも絵が上手すぎるのがわかってしまうし、絵の上品さが先立ってしまっていて、笑える雰囲気じゃなくなってしまう。『かぐや姫の物語』はあまりにも上品すぎて、ギャグシーンがあるのだけど、笑えない。

そう考えると絵が上手すぎるとなかなか笑ってもらえなくなる……というのはアタリかも知れない。

『シン・エヴァンゲリオン 完結編』でヴンダーに帰還したアスカが「お前は女房か!」と言うシーンもある。よくよく見返すと、これもギャグで作ったシーン。でも笑えない。

庵野秀明監督は「シン」シリーズもいいけれども、昔のようなおおらかなギャグ作品もたまにはやって欲しいなぁ……。

作品が有名になって、巨匠になっていってしまうと、どうしてもギャグ作品には戻れなくなってしまう。人々も巨匠から「すごい何か」を求めようとしてしまう。巨匠になってしまう頃には、昔はもっとギャグものが多かった、初期の『エヴァンゲリオン』には笑えるところが一杯あった……そういうところはなんとなくスルーされる。評価されるのは、ギャグ以外のところ。これはなぜなんだろう? 「あの巨匠の若い頃はギャグが冴え渡っていた」……とはなかなか言わない。ギャグだって評価の一つだったはずなのに。なぜ「ギャグが良かった」とはその後になると言っちゃいけないんだろうか。そこは「評価」であって、「不謹慎」な部分ではないはずだ。

そういえば私、北野武がお笑いやっていた頃ってぜんぜん知らないなぁ……。私が知っているのは「映画監督・北野武」のほう。北野武作品といえば静けさと暴力に満ちている。北野武って、そういうイメージしかない。あの人も、「笑い」ができなくなった人なのかも知れない。

巨匠になった人達のギャグを見てみたい。また昔みたいにギャグを描いてくれないものかなぁ……。

とは思うけれども、重厚すぎる絵で作るギャグはやっぱり冴えない。やってみたとしても、見ている人に「失敗作」と言われるのも忍びない。巨匠になるとギャグはもう描けないのか……。

「巨匠達のギャグ」というテーマで作品を取り上げてみる……とかも考えてみようか。

とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。