グリニッチ・ヴィレッジ・コネクション<下>~ グレース・ペイリー ~

芸術家の街、ボヘミアンの街

グリニッチ・ヴィレッジ・コネクション<上>、<中>に続いて60年代のニューヨーク グリニッチ・ヴィレッジの群像を。

東をブロード・ウェイ、西をハドソン川、北を14丁目、南をハウストン・ストリートに囲まれたエリアが通常、グリニッチ・ヴィレッジと呼ばれている場所だ。

マンハッタン島は1609年、オランダ東インド会社に雇われたイギリス人探検家ヘンリー・ハドソンによって「発見」され、1625年ニュー・アムステルダムと名づけられた。この年はニューヨークの創立年ともなっている。日本は三代将軍徳川家光の時代だ。

グリニッチ・ヴィレッジは、オランダ人入植者によって牧草地として開拓され、その後、英蘭戦争に勝ったイギリス人が支配権を確立し、当時の中心地だったローワー・マンハッタンのはずれにある郊外住宅地としてスタートした。19世紀にはヘンリー・ジェイムズやエドガー・アラン・ポーなどの作家が住むようになり、その後の芸術家やボヘミアンの街としての歴史が始まった。

(*1807年にまとめられた1811年に採用されたマンハッタンにおける委員会計画の最終版)

現在のニューヨークを特徴づけるグリッドパターン(南北に走る16本のアヴェニュー<街>と東西に走る155本のストリート<丁目>)は、「1811年委員会計画」と呼ばれる都市計画によって作られたものだが、17世紀から人が住んでいたグリニッチ・ヴィレッジあたりから南側のエリアは、グリッドパターンに摩天楼が建ち並ぶそれ以北、ミッド~アッパーマンハッタンとは異なり、不規則な街区に19世紀の鋳鉄やレンガ造りの低層の建物が残されているなど、気の置けないダウンタウンらしい雰囲気や界隈性が魅力となっている。

古い建物が多く、家賃が安いため、20世紀に入ってもグリニッチ・ヴィレッジは、多くのアーティストやボヘミアンを惹きつけてきた。作家、前衛アート、ビートニク、ジャズ、反体制運動、ゲイカルチャーなど、1950年代から60年代にかけて、グリニッチ・ヴィレッジはカウンターカルチャーの中心地として名を馳せた。文学や演劇やアートを目指す若者たちが集まってくる1950年代のグリニッチ・ヴィレッジの様子は、ポール・マザースキー監督の自伝的映画『グリニッチ・ヴレッジの青春』(1976年)で描かれている。

ジェイコブズは言った。まるで複雑な「バレイ」のようだ

そんなグリニッチ・ヴレッジの路上で毎日繰り広げられる暮らしの様子をジェイン・ジェイコブズは、まるで複雑な「バレイ」のようだと形容した。(ジェイン・ジェイコブズ 『アメリカ大都市の死と生』 山形浩生訳 2010 鹿島出版会)。

さまざま階層の、職業の、人種の、年齢の住民が行き交い、会話を交わし、群れ、戯れ、ある時は諍い、時には助け合いながら、暮らしが営まれている。それはバラバラで個人的で即興的ありながら、同時に、安全で快適でこころ安んじて暮らせる、知らず知らずの自律的な秩序が成立している。そんな都市の姿を比喩したものだ。

これこそが理想的な都市の姿であり、この自律的秩序が破壊されると都市は死に至る、としてジェイコブズはブルドーザー型の開発に反対した。

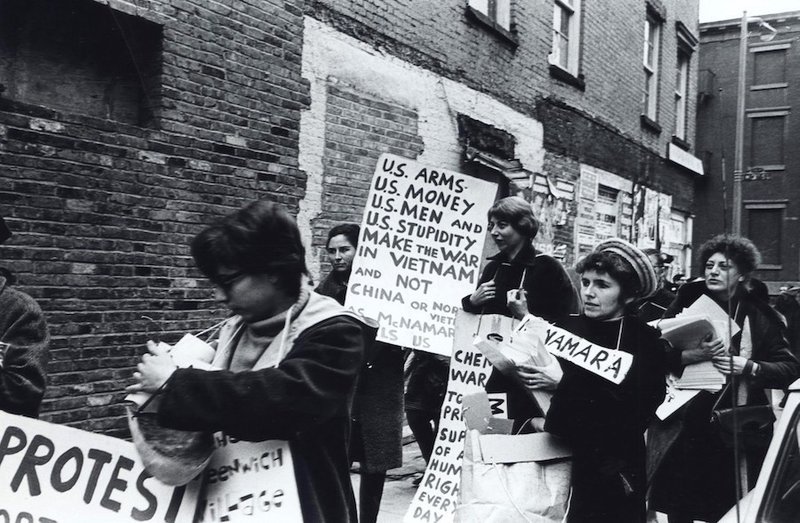

1967年、ヴェトナム戦争に反対し、ホワイトホースストリートにあった入隊センターを三日間封鎖したデモで、ジェイン・ジェイコブズやスーザン・ソンタグらといっしょに逮捕された259人のなかの一人にグレイス・ペイリーもいた。

(*Short-story writer, poet, and antiwar activist Grace Paley is demonstrating against the Vietnam War, March 15, 1965. Copyright Fred W. McDarrah, Courtesy Steven Kasher Gallery, New York, source : RIOT MATERAL )

「いくぶん戦闘的な平和主義者で話の分かるアナーキスト」

グレイス・ペイリー(1922-2007)は、ウクライナから移民したロシア系ユダヤ人の両親を持つブロンクス生まれの小説家兼アクティビスト。二児の母親。戦前の反ファシズム運動を手始めに、ヴェトナム反戦、フェミニズム、反核、エコロジーなどのイシューで晩年まで世界を飛び回っていた筋金入りの政治活動家だった。

半世紀近いキャリアにおいて創作作品が短編小説集3冊と寡作なのは、活動家としての忙しさ故だった。ペイリーは自らのことを「いくぶん戦闘的な平和主義者で話の分かるアナーキスト」と自己紹介している。日本では村上春樹が1999年に『最後の瞬間のすごく大きな変化』(2冊目の作品)を日本語に訳して知られ始めた。その後、残りの二冊も村上春樹の翻訳で出版されている。

「私が意味のある会話をとても必要としているときに、男性社会の匂いのひと嗅ぎを求めているまさにそのときに - 要するに私のフレンドリーな言語を果てることなき肉体言語に翻訳できる頭の働く男友達を少なくとも一人は必要としているときに - 私は近所の公園で子供たちに取り巻かれ、無為に時を送りことを余儀なくされていた」

2番目の短編集『最後の瞬間のすごく大きな変化』の「木の中のフェイス」と題された作品の冒頭だ(引用は村上春樹訳 文藝春秋 1999)。

村上春樹はグレイス・ペイリーの文体についてこういっている。

「グレイス・ペイリーの物語と文体には、いったんはまりこむと、もうこれなしにはいられなくなるという、不思議な中毒性があって、そのややこしさが、とにかくびりびりとと病みつきになる。ごつごつとしながらも流麗、ぶっきらぼうだが親切、戦闘的にして人情溢れ、即物的にして耽美的、庶民的にして高踏的、わけはわからないけどよくわかる、男なんかクソくらえだけど大好き、というどこをとっても二律背反的に難儀なその文体が、逆にいとおしてくてたまらなくなってしまうのである」

グレース・ペイリーの小説は街のヴォイスだ

ワシントン・ポストはグレイス・ペイリーの作品を「グリニッチ・ヴィレッジ - さらにいうと11丁目の6番街と7番街の間のエリア - からの街のヴォイス」だと評している。(The Washington Post April 14, 1985)

同じグリニッチ・ヴィレッジの住人だったスーザン・ソンタグは、グレイス・ペイリーのことをこう称賛した。

「グレイス・ペイリーは、私を泣かせ、笑わせ、そして憧れさせた。彼女は、可笑しくて、悲しくて、引き締まっていて、謙虚で、エネルギッシュで、鋭利な、そんな誰にも真似できないヴォイスを有した、生まれながらの小説家、そして非常に稀有な作家である」

「ヴォイス」はグレース・ペイリーの小説の特徴と魅力を象徴する言葉だ。

「あなたの書かれるものの中には、キッチン・テーブルを囲んで人々が話しあっているヴォイスのようなものが感じられます」とのインタヴュアの問いに、グレイス・ペイリー本人も「ああ、それは素敵ですね。それを聴いて嬉しいわ」と答えている(グレイス・ペイリー 『その日の後刻に』 村上春樹訳 文藝春秋 2017)。

(*source : KICKSTARTER)

消え去りゆくニューヨーク

ジェイン・ジェイコブズが歩道の「バレエ」と形容し、グレイス・ペイリーによって街の「ヴォイス」として表現されたグリニッチ・ヴィレッジの姿は、70年代以降、徐々に失われていく。ジェントリフィケーション(都市の高級化)、投資収益、ビッグビジネス、チェーンオペレーションなどが幅を利かせ、不動産が上り、家賃が上がり、元からの住民が住めなくなり、顔の見えるスモールビジネスが成り立たなくなった。

資本市場に浮かぶ都市は世界中どこでも同じだ。グリニッチ・ヴィレッジとて例外ではない。

消え去りゆくニューヨークの姿を追ったA DISAPPEARING NYC FILM という動画サイトがある。「マーサ・ストリート書店で我を忘れて」 Get Lost at Mercer Street Books というタイトルでは、グリニッチ・ヴィレッジの古書店Mercer Street Booksのオーナーのウエイン・コンティが淡々と語る。

「グリニッチ・ヴィレッジでは、ここ40年のあいだで、小さな個人の店が消えてなくなり、チェーン店とショッピングセンターに代わってしまった」、「インターネットではできないこともある。それは何万冊の本に囲まれて我を忘れること。あれやこれや本をさまよってね。土曜の午後や水曜の夜の仕事帰りやなんかにさ」

ここはスーザン・ソンタグがお気に入りの書店だったそうだ。

(★)Mercer Street Booksは、コロナ禍の影響で今夏、閉店に追い込まれた。現在、再開に向けたクラウドファンディング Mercer Street Books Needs a Hand が立ちあがっているのがせめてもの救いだ。top画像はMercer Street Books and Records websiteより

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?