ホテル・インレーの夢 第三章 夢の世界へ ① 五日市場

「やけに静かなところだな」

クン族のホテルスタッフのコークンが漕ぐ猪牙舟(ちょきぶね)が音も立てずに水の中から生えている群生植物を舳先で掻き分けながら進んでいる。猪牙舟は船首を左に向けて静かに曲がった。湖の水の色は抹茶ラテのような緑色だったが、湖畔に近づいてくると茶色く変わってきた。水上に生い茂った緑の葉の中を暫く進むと今度は右に90度に曲がった。群生植物が大分密集していることから、舟が岸辺に近づいてきたことが分かる。

「どこに目印があるのか全く分からなかったな。この男は曲がるポイントとして何を目印にしているのだろう?」

大柄な体格のミハイル・ポメドスキーは、妻のアンナを振り返ってみて言った。

「それはここに暮らす者としての経験からではないの?」

「いや、どうだろうな。これだけ植物が群生していると、水中はその根が絡み合って、その根にひっかかったら舟は身動きが取れなくなってしまう。きっとこの男は安全なルートを選んで進んでいるはずだ」

「子供のころ読んだ少年少女向けの本に、正面に見える2つの木から横に伸びている枝がちょうど重なって見えた点を無人島の入り江に入るポイントとして少年たちがボートを操っている描写がありましたわ。あなたが言うように、きっと何かがあるのでしょうね」

「航空機なら上から全て見下ろせるから操縦し易いが、高く茂っている群生植物の中を間違えずに漕いでいるこの男の技量はロシア軍のパイロット以上のものだな」

「お客様、少し頭を下げて下さい。門を通りますから」

綺麗な英語で船頭が声をかけてきた。猪牙舟の舳先を緑の葉の中に進ませたので、2人は頭を屈めた。頭を下げながら緑の葉の中を抜けると船着き場が目の前に現れ、その向こうに白いホテルの建物が見えた。

「ミハイル・ポメドスキー様、アンナ様、ようこそおいで下さいました」

ソーミンが2人を船着き場で迎えた。

ポメドスキーはアンナを先に船着き場に上げさせると、続いて「やあやあ、どうもどうも」と言った後に、「どっこいしょ」と掛け声をかけてその巨体を持ち上げた。コークンは素早く猪牙舟を舫い、ポメドスキーが船着き場に上がりやすいように舟の中から船着き場の床の板を手でしっかりと押さえている。

「きみ、素晴らしい操船技術だ。こんなところで働いていないで、ロシア海軍に就職したまえ。私がいくらでも良い部隊を紹介してやる」

ポメドスキーのその声に、コークンはただ黙って頭を下げた。

「さあ、ポメドスキー様、アンナ様、ホテルにご案内致します。荷物はスタッフがすぐにお持ちしますので、そのままどうぞ」

ソーミンの声に2人はうなずき、ホテルの建物に向かうはしけを歩き出した。

白と灰色の漆喰で綺麗に整えられたホテルのロビーは静かだった。2人はソーミンに続いてアーチ状の入り口を入り、回りをぐるっと見た。天井まで続くアーチの向こうにはダイニングルームが見える。窓からはホテルの庭が見えるが、残念なことに窓はそれほど大きくはなく、庭全体を見渡すことは出来ない。その代わり、静寂な雰囲気がロビーの中に漂っている。

「良い雰囲気ね。とても穏やかで静かだわ」

「日頃うるさい俺には静かすぎて勿体ないと言いたいようだな」

「まあ、まさか。あなたが漸くゆっくり出来るのですもの。あなたにこそ相応しいと思いますわ」

「そうだな。ここで2週間も仕事をしないで過ごせると思うと、心が休まるかもな」

ソーミンは少し離れたところで微笑みながら2人の様子を見ていたが、2人に近寄り、2人に向かって説明を始めた。

「先ずは、大変に恐れ入りますが、ワクチンパスポートを拝見させて頂けますでしょうか」

「ええ、いいわよ。夫も私もこの前モスクワで更新したばかりだから。パスポートは要らないの?」

「はい、こちらではパスポートは不要でございます」

ソーミンは2人のワクチンパスポートを確認すると、アンナに返した。

「それでは、既にご予約を頂いた際に代理店からご説明させて頂いているとは思いますが、本日からのご滞在についてご説明させて下さい」

「お願い。よろしく」と、アンナが少し頷いた。

「ポメドスキー様とアンナ様のご滞在は本日より2週間となります。本日はホテルの敷地内でごゆっくりとお寛ぎ下さい。16時から当院の医師がお二人のご健康状態を診させて頂くセッションを設けております。お夕食は19時からダイニングルームでご用意させて頂きます」

ポメドスキーが腕時計を見た。

「お医者さんはこちらの方?」

「いえ、当院の医師は英国人です。この国と英国で医師免許を取得しております」

「まあ、この国でも免許を持っていらっしゃるの?でも、この国には病院はもう無いって聞いていたけれど」

「その通りです。7年ほど前までヤンゴンの病院で勤務しておりました」

「そうなの」

「明日からお二人のご健康状態に合わせてプログラムを開始致します。それから明日はお天気が良さそうですので、インレー湖に浮かぶ村の市場にご案内させて頂きます」

「今は、まだ雨季ではないでしょ。今日も穏やかな良い天気だし」

「はいアンナ様、雨季は11月からですが、山の中の高原の天気は変わり易いものです。折角の遠出は天気の良い日の方がお喜び頂けるのではないかと思っております」

「分かったわ。それは任せますわ」

「有難う御座います。それでは2週間のご滞在費ですが、当院の宿泊、食事、ホテルから外出なされた時のお買い物など、全てを含めてお一人様2万ドルとなっております。既に4万ドルをお振込み頂いておりますので、ご滞在中はお財布をお持ち頂かなくて結構です。お部屋のセーフティーボックスに貴重品と合わせてお仕舞い下さい」

それまで黙っていたポメドスキーが漸く口を開いた。

「前金を振り込んで行ったものの、そこにはホテルなど無かったということも考えないではなかったがね。まあ、あの方に紹介して頂いたのだから、心配はしていなかったが。それでも実際に来てみるとホテルがあって良かったと内心ほっとしているよ」

「恐れ入ります。それではお部屋にご案内致します」

いつの間にか胸元で袷がある裾の短い赤い民族衣装を着たマークンがソーミンの後ろに立っていた。民族衣装の袷の淵はオレンジと紫色の布で縁取られている。

「こちらの2名のスタッフがポメドスキー様、アンナ様のご滞在中、全てお世話をさせて頂きます。ロシア語は出来ませんが、英語は出来ますので、御用が御座いましたら何なりとこちらのスタッフにお申し付けください」

ソーミンがそう言うと、コークンが荷物を持ち、マークンが2人を部屋に案内した。

市場に向かう猪牙舟は、今日もコークンが漕いだ。舟にはアンナ、ポメドスキー、マークンの順に並んで座った。

朝早いインレー湖は朝もやがかかっていて、対岸を見通すことは出来ない。

「インレー湖周辺の市場は五日市と呼ばれています。五日市はその名の通り、5日に1度開かれる市場で、インレー湖周辺の町や村にある5つの市場は全て五日市です。商人はその市場を毎日移動しながら商品を売っています。市場は朝の7時頃に始まり10時頃には多くの店が店をたたみ始めます」

マークンが2人の後ろから綺麗な英語で説明を始めた。

「楽しみだわね。昔、あなたの同僚のイワノフさんの奥様たちと一緒にタイに旅行した時に、水上市場に行ったことがありましたの」

アンナがポメドスキーに向かって声を掛けたが、ポメドスキーは振り返らずにり何か返事をしたようだったが、その声は小さすぎてアンナには聞こえなかった。

「現在、インレー湖の周りには6つの民族が暮らしています。インレー湖で暮らしているのはインダー族の人たち。その他の民族は回りの山の中で暮らしています。その6つの民族が、自分たちの村の周りの土地で採れたたものや、村で作ったものを市場で売ります。アンナ様にはきっと喜んで頂けると思います」

「そうなの。どんなものを売っているの?」

「はい、アンナ様。7年前までは外国からの観光客がとても多かったので、外国人観光客向けに手っ取り早く作ったものが多かったです。しかし、今は誰もここには来ませんので、ゆっくりと丁寧に作った素晴らしい出来あいのものが売られています」

「まあ、手作りのものが多いということ?」

「はい、アンナ様。こちらでは全て手で作っています。機械や工場で作らものは存在していません。あるとすれば中国から入ってきたものです」

「ここまで来て中国のものを欲しいとは思わないわ」

アンナのその声に、マークンは返事をせず、舟は暫く湖面をゆっくりと進んだ。朝もやが溶けて、大きなインレー湖の向こうに山々の連なりが見えた。

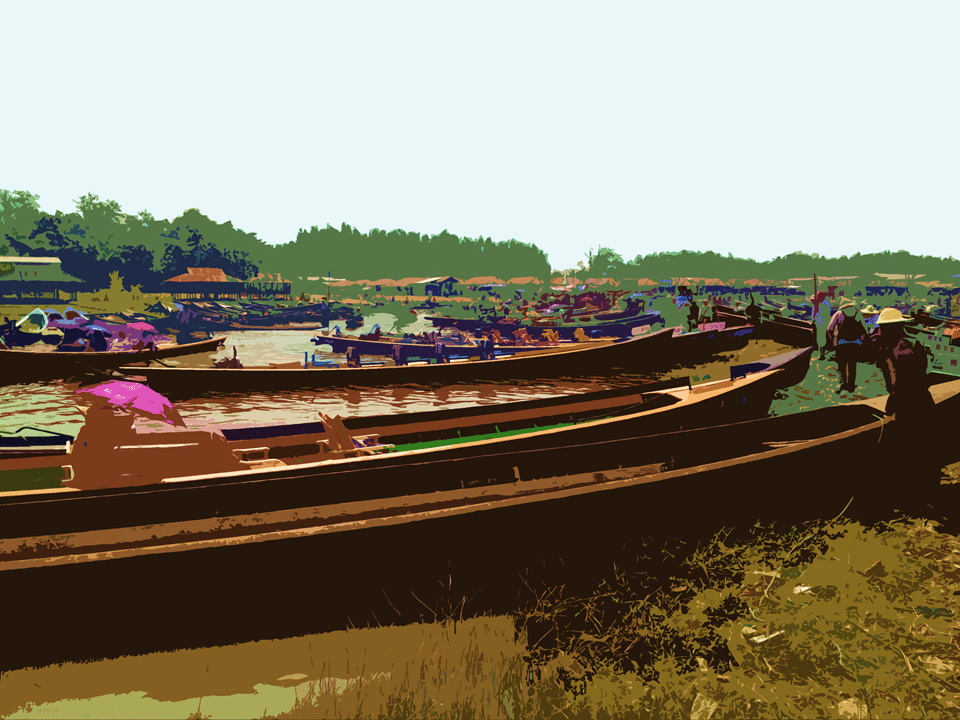

無数の小舟が集まるナムパン市場。インレー湖の南東岸に位置するナムパン村の市は、かつては多くの外国人観光客が訪れ、1000軒もの店が並ぶ五日市の中でも最も規模が大きい市だった。

「ポメドスキー様、アンナ様。ナムパン市場の着きました。気を付けてゆっくりと舟を下りて下さい」

マークンがそう言うと、コークンが猪牙舟から飛び降りて、舳先を陸地に引っ張り上げようとしたが、ポメドスキーが巨体故になかなか舟は動かなかった。すると、コークンは湖畔にあった板を持ってきて猪牙舟の舳先にかけ、自分は水の中に入って、ポメドスキーに片腕を差し出した。

「ポメドスキー様、私の腕に捕まって、ここから下りて下さい」

ポメドスキーは、少しイライラした様子を見せたが、言われた通りにコークンの腕を掴み、板を渡って猪牙舟から陸地に下りた。

「さあ、アンナ様も」

今度はマークンが水の中に入り、アンナの手を取った。

「ありがとう」

アンナはそう言うとマークンの手に導かれながら慎重に板を渡った。

猪牙舟を下りると、目の前には野菜や魚などの食材を売っている店があった。

「この辺りはインレー湖で採れた魚や野菜を売っているお店ですので、もうちょっと中に入ってみましょう」

マークンはそう言うと、店の前の道を先に進み、アンナがその後に続いた。

その時、ポメドスキーは店の奥から自分たちを見つめている視線を感じ、足を止めた。店の前には魚が並んでいて、魚臭さが鼻についた。蠅が魚にたかっていて先ほどからのイライラ感が増してきたが、先ほど感じた視線を確かめたくて店の方に歩み寄ろうとした。

突然、後ろからポメドスキーは腕を掴まれた。ぎょっとして振り返ると、猪牙舟を陸地に引っ張り上げてもやっていたはずのコークンが彼の腕を掴んでいた。

「ポメドスキー様、ここは少々汚いですので、先に参りましょう」

その言葉で店の中を覗き込もうとしていたポメドスキーはコークンの腕をほどき、「ああ」とだけ言ってアンナの行先に目を移した。

「これは民族衣装ね。あなたのと同じデザインね。あら、これは丁寧な銀細工で彫られた十字架ね」

アンナは一つのお店の前で立ち止まった。

「はい、アンナ様。こちらは私のクン族の者たちのお店です。クン族にはキリスト教徒の者が多いので、腕が立つものが十字架を彫ってここで売っています」

アンナがそう言うと店の前に立っていた頭に布を巻きつけた女性がアンナに向かって話しかけた。

「☆÷&&■〇☆彡★」

それに対してクンの言葉で返事をしたマークンに向かってアンナが「何て言ってるの?」と聞いた。

「アンナ様、失礼しました。彼女は私と同じ村に住んでいますが、『どう、元気?』って聞いてきましたので『ええ、元気』と答えました」

「そう」

アンナはそう言うと、銀細工で出来た十字架を手に取った。その時、ポメドスキーが追い付いてきた。

「ここで十字架が売られているのは、違和感を感じるな」

ポメドスキーのその言葉にアンナは振り返り、「そうですわね、でもとっても良く出来た造りですわ」と答えた。

「アンナ様、その十字架がお気に召されたのでしたら、どうぞお持ち下さい。ここでの買い物の代金も宿泊費に含まれていますので」

「そうね、これは小さいから嵩張らないから、お土産としてはいいかも」

「おい、クリスチャンの十字架だぞ」

「ロシア正教の十字架ではありませんが、ここにはまさかロシア正教のものはないでしょう。孫のナターリアへのお土産に丁度良さそうな感じがして」

「これ頂くわ」

マークンが店の女にクンの言葉で一言二言言うと、店の女が嬉しそうな顔をしてアンナに頭を下げた。

ポメドスキーは黙ってその様子を後ろから見ていたが、先ほど感じた自分を見つめる視線の感覚を再び感じた。

「おい、行こう」

イライラしたように言うと、ポメドスキーは先に続く道を歩き始めた。

市場の中で、ポメドスキーは始終落ち着かない様子だった。アンナはポメドスキーのその様子を見て、「もうホテルに帰りましょう。そろそろお店も閉まる時間でしょう」とマークンに言った。

市場の中から猪牙舟の方に戻ると、山積みになった真っ赤なトマトや大きな丸い形をしたお米で作られた煎餅が売られている店の前で、コークンが立ってこちらを向いていた。コークンの周りにはオレンジや青のスカーフを頭に巻いた数人の男たちがお茶の葉を入れた大きな籠を抱えて立っていました。

「コークン、舟を出して。ホテルに戻るわよ」

マークンが英語でコークンにそう言うと、お茶を運んでいた男たちが、さっとその場を立ち去った。

「分かった」

コークンはそう言うと、どこにも目を向けず、真っ直ぐに猪牙舟に向かって走っていった。

「あなた、大丈夫?薬を飲みますか?」

アンナがイライラした様子のポメドスキーに声をかけた。

「大丈夫だ、いつもの奴だ。ここまで来ても、この偏頭痛は消えてくれない」

ポメドスキーはそう言うと、もう一度振り返って自分を見つめている者がいないかどうか確かめた。市場の中は先ほどよりも人が減ってきていた。それでもポメドスキーは自分が感じた視線の主を見つけ出すことは出来なかった。猪牙舟の中でもポメドスキーがイライラした顔を続けていたので、アンナもマークンも黙ったまま湖の水面を見つめ続けていた。

市場から戻ってきたポメドスキーの様子が不快そうな様子だったことはソーミンの直ぐに知ることとなった。

「ポメドスキー様、アンナ様、お帰りなさいませ。市場は如何でしたか?」「ありがとう。孫への素敵なお土産を頂くことができたわ」

「それは何よりです。ポメドスキー様は少しお疲れのご様子ですね。二階のテラスでお二人のお疲れを癒す用意をさせて頂いておりますので、どうぞこちらへ」

ソーミンは二人に向かってそう声をかけると自分から二階への階段を上り始めた。

「こちらは、風通しが良く、湖を見渡すことが出来ますので気持が落ち着きます。どうぞお掛けになって下さい。今、マークンがお茶の用意を致しますので」

二人が籐の椅子に座ると、マークンが冷たいおしぼりとお茶の用意をして入ってきた。

「こちらは昨日、お二人の脈を取らせて頂いてお体の状態を見させて頂き、お二人それぞれの体調に合わせてブレンドした生薬で淹れたお茶です。一気に飲まず、少しずつ、チョビチョビとお飲みください」

「とても喉が渇いているので、冷たいものの方が良いんだが。それに本当ならビールが飲みたいところだ」

「ポメドスキー様、こちらではビールはご用意できないのです。昔はタッマドゥと日本のビールメーカーが作っていた国産のビールがミャンマーにはありましたが、ビール工場も破壊されて今は製造しておりません。中国製のビールは入ってきておりますが、当院ではお客様にビールはお勧めしておりません」

「そうよ、頭痛がしていて、冷や汗も出ている時にアルコールは良くないわ」

「いや、そうかも知れないが。まあいいだろう」

ポメドスキーはそう言うと、マークンがポットから入れてくれたお茶を少しだけ口に含んだ。

「昨日、ポメドスキー様の脈を取らせて頂いた医師によると、ポメドスキー様のお体はいくぶん気が滞っているようです。気の巡りが滞ると、イライラしたり、不安な感情が起こってきたり、精神的に落ち込でしまうとことがあるといった症状が現れやすくなります」

「まあ、その通りですわ。主人は仕事が大変に忙しかったので毎日イライラしていて、まるで家の中を血に飢えた熊が歩いているようだったわ。でも、仕事も引退しましたからイライラすることももう無さそうに思うのに。まだイライラする時があるようで」

「アンナ様、その通りですわ。ポメドスキー様のように大変なお仕事をされていらっしゃった方は、仕事を引退されても、体の中はまだ仕事をしていた時のままの状態が残っています。おそらく、今でも胸やお腹が張って、ゲップやおならもよく出ているのでは。本来のポメドスキー様のお体に戻すことをお助けする生薬を当院でブレンドしております。少し気が動き始めましたら、ハーブの力を加えていきます。気が滞っている時にはハーブが入っていきませんので。順序を追って。この2週間の当院でのご滞在で、ポメドスキー様は本来のお体の状態に戻りますから、どうかご安心ください」

アンナは嬉しそうにポメドスキーの顔を見たが、夫は黙っているだけだった。

「次に、アンナ様ですが、アンナ様にお飲みいただくお茶はこちらになります」

ソーミンがそう言うとマークンが別のポットからお茶を注いだ。

「昨日、アンナ様の脈を取らせて頂いた医師によると、アンナ様は眠りが浅いため、頭や目に十分に栄養が行き届いていないようです。アンナ様はめまい、立ちくらみになられたことがよくありませんか?」

「よく分かるわね。私は以前はそんなことになることは滅多になかったのに、最近めまいがしたり、立ちくらみになって立っていられなくなってしまうことが良くあるのよ」

「めまいやたちくらみなる原因は、無理なダイエットや偏食・少食、冷たい物の摂りすぎ、夜ふかし、徹夜などの不規則な生活、そして生まれつきの体質などがりますが、アンナ様は以前はそのようなことは起こらなかったと仰られていますので、生まれつきの体質ということではないと思われます」

「そうね、めまいや立ちくらみが起こるようになったのはここ数年のことかしら」

「アンナ様はご自身で良く眠れているとお感じになられていますか?」

「いいえ、さっぱり。夜ベッドに入っても寝付けず、朝までぐっすり眠ることなど全くないわ」

「それは血が巡っていないからと思われますが、どうぞご心配なく。当院ではアンナ様の本来のお体に戻すことをお助けする生薬をブレンドしております。少し血が巡り始めたら、ハーブの力を加えていきます。血が巡らないとハーブの効果が頭や目に届きませんので。順序を追って。この2週間の当院でのご滞在で、アンナ様は本来のお体の状態に戻りますから、どうかご安心ください」

アンナは少し怯えた様子を見せて夫の顔を見たが、夫は黙っているだけだった。

「おいアンナ、寝ているのか?」

ポメドスキーが隣の籐の椅子に座っているアンナに声を掛けた。

「寝てしまったようだな」

ポメドスキーは椅子から立ち上がると、テラスの先まで行って、目の前に広がる水上植物とインレー湖を見渡した。動いているものは何も見えない。先ほど首筋に感じた視線は何だったのだろうか。武器商人という仕事柄、ポメドスキーは危険な兆候を感じるアンテナが体中に張り巡らされていた。自分の客が戦っている相手から自分も狙われる危険性はいつもあった。さらには武器を売った客に対してさえ、いつも警戒していた。客が戦う相手にもポメドスキーが武器を売るのではないかと訝しがられたことがこれまで多々あった。

ミャンマーの軍事政権だったタッマドゥにはロシア国営の武器輸出企業であるロソボロネクスポルトから仕入れた戦闘機を70機ほど売り込んだ。タッマドゥはミャンマーの少数民族軍事組織と常に交戦状態にあったたが、パイロットのスキルが低いため、年に5機か6機は地上からの砲撃にあってやられていた。そのため定期的に戦闘機の補充を必要とし、その都度、資金力の無いタッマドゥにファイナンスを提供するところをアレンジする必要があった。それはミャンマーとは全く関係のない中東の国だったり、いかれた宗教組織だったり、その都度、苦労して資金をつけてやってきたが、そのタッマドゥももうこの国にはいない。戦闘機が飛んでいることがあるとすれば、中国の雲南省から飛んできた中国空軍のものだけだろう。

そんな昔の商売のことを思い出していたらアンナが身動きする音が聞こえた。

「あー」と小さく口を開くとアンナが躰を起こした。

「良く眠ったわ」

「そのようだな。まるで赤子のように音もたてずに眠っていた」

「びっくりね。こんなに深く眠ったということは無かったわ。でもね、睡眠薬で眠った時とは感覚が違うの。睡眠薬を飲んでで眠って起きたときは、頭の中にどろどろとしたものが残っているんだけれど、今は酸素カプセルに入った時のようだわ」

「お前は酸素カプセルに入ったことがあるのか?」

「ないわ。酸素カプセルに入ったらこういう感じになるのかなって思っただけ」

「ふーん、そうか。俺は酸素カプセルに一度入ったことがある」

「そうなの、それじゃあ、私の今の感覚は分かるわね」

「いや、その時どう感じたのか、全く思い出せない」

「きっと、酸素カプセルに入っている時も緊張していたのね」

「お目覚めでいらっしゃいますか?」

マークンがテラスに入ってきた。

「ポメドスキー様、アンナ様、施術のご用意が出来ましたので、リチャール室までご移動頂けますか」

「リチャール?」

ポメドスキーが不思議そうな顔をしてマークンを見た。

「はい、当院の施術、足のマッサージはリチャール室で行います」

「リチャールとは大げさだな」

「リチャールって?」

「リチャールは、ロシア語のРитуалだ。どのような儀式がされるのか分らんが」

二人がマークンに案内されてリチャール室に入ると、薄い生地で出来た民族衣装を着た二人のスタッフが立って二人を待っていた。二人は無言で手で示さるるまま足を伸ばすことが出来る椅子に座った。薄い衣装は足元までの長さがあり、透き通っていたが、部屋の中が薄暗いので、薄い生地を透かして体まで見ることは出来なかった。靴を脱いで温かいお湯の桶の中で足を洗ったあと、今度は焼けるように熱い柔らかいタオルで足首まで包まれた。やがて、その焼けるような感覚に慣れてきた頃、タオルが解かれ、足の裏を押すマッサージが始まった。

だんだんと眠気がしてきたが、先ほどテラスで少し眠ったばかりだったので、眠りに陥ることはなかった。ただ、心地よさが足の裏から全身をめぐり始めた。

「昔から、私たちクン族は、何代ものクン族の歴史を通じて培われた深い深い文化を持っていると言われています。私たちクン族の故郷は何世紀にもわたってその文明の中心地でした。ランナー王の息子のメンライ王が12世紀にケントン王国を設立して以来、ケントンはクン族が住むところとなっています。今日、ケントンはミャンマーにではなく、タイの領土の中にあります。ケントン王国は誰も入ることの出来ない奥深い山の中にありました。しかし、ある日シャンの王様の兵士がやってきてケントンの地をイギリスが統治することになったと言いました」

足の裏から伝わる心地よさから離れたくなくて、ポメドスキーもアンナも施術士の語る言葉を黙って聞いていました。

「イギリスが山奥のケントンの土地を統治すると言われてからしばらくすると、キリスト教の宣教師がケントンに入ってきました。クン族には崇拝する精神があります。宣教師はキリスト教徒になっても、クンの精神を捨てる必要はないと言いました。それで多くのクン族の人たちがキリスト教徒になる一方で、先祖から伝えられたクンの精神と先祖を崇拝し、6月の満月の日に、クンの村人たちは家の中に特別な祭壇を作り、豚、鶏、果物、米、花を供えて先祖を崇拝します」

「アメニズムだな。こんな山深い秘境には当然のことだろう」

ポメドスキーがアンナの方をみて声を抑えて言った。アンナも静かに頷いた。

「クン族にはキリスト教を受け入れた者も、受け入れなかった者もおりましたが、クンの精神は同じです。両者は諍いを起こすこともなく、クンの先祖に感謝して生きていました。ところが、イギリスが日本に敗れた後、クンの土地が二つに分けられました。そして山の尾根から西はビルマが統治するところなってしまいました。尾根から東はタイの領土に組み入れられました。

その後は、クンにとって不幸な時代が続きました。7年前まで」

「面白いな」

ポメドスキーが声を出した。

「7年前というと、タッマドゥが崩壊した時だ。つまり、それまでは不幸だったということは、今は幸せだということか」

「7年前、タッマドゥがクンの土地からいなくなった後、クンの土地には誰も入ることが出来ません。クンだけのものとなったのです」

「そういうことだろうな」

「しかし、今、私たちの前に外の国からやってきたお二人が居ます」

「俺たちのことか?」

「はい、ポメドスキー様とアンナ様はクンに幸せをもたらしてくださる方ですか?それともクンを不幸にさせる方ですか?」

「うーん、どうだろうな。俺たちはこのホテルの客として来ているだけだし、この山奥に何かしようという考えも持っていないし。そういう意味では幸せにも不幸にも、どちらにもしない関係ない者ということかな」

ポメドスキーのその言葉に施術士は何も答えず、再び足首から先を今度は温かいタオルで覆うと、二人が座っている椅子の背もたれを倒した。

「このまま暫くこの状態でお休みください。この部屋にハーブの風を入れます。頃合いを見てお迎えに参ります」

ポメドスキーとアンナが「分かった」と返事をすると、施術士の二人が静かにリチャール室を出て行った。

ငါငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆုတောင်းပါတယ်