「e-sports」という言葉について (1) そもそも”スポーツ"とは何か。

今回は何の役にも立たない独り言を。

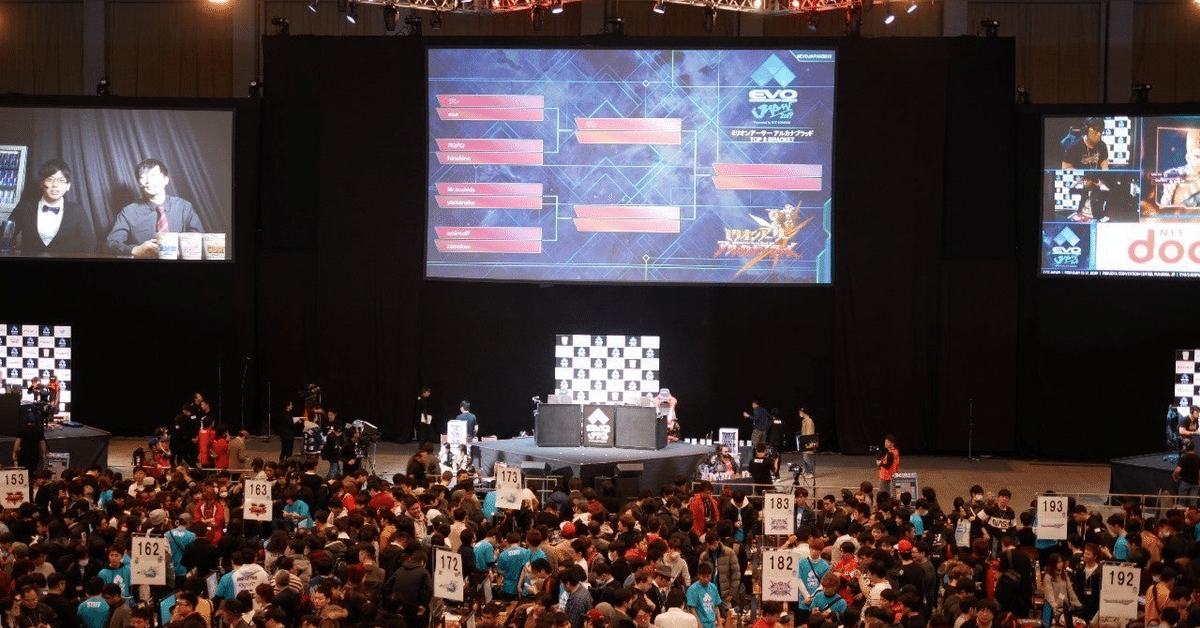

現在のTVゲーム業界は「e-sports」化という大きな変化の中にいます。大規模な世界レベルの大会が開かれ、高収入と名声を得るトッププレイヤーも現れて徐々に認知度が高まってきて。

国内の反応も、最初は「e-sports何それ?ゲーム大会とどう違うの?」と微妙なリアクションが大半だったのが、国体での「e-sports」部門実施や自治体によるイベント開催も珍しくなくなり、なし崩しというと言葉は悪いですが何だかんだで市民権を得つつある状況のように思います。

「e-sports」というコンセプトを打ち出すことで注目を浴び、お金が動き、界隈の経済が回リ出す。それがゲーム業界の更なる発展につながっていく。それがいかに大切なことか理解しているし、それを知っているからこそいろんな人が行動しているのもわかる。

ただ、個人的なことをいうと「e-sports」がとても素晴らしいこと、よいことのように扱われる昨今の風潮に落ち着かなさを感じているのも正直なところで。もうちょっとよく考えてもいいんじゃないかな、と小声でつぶやきたくなるのです。

そもそもこれをお読みの方は「ゲーム」と「スポーツ」の違いについてどう定義されていらっしゃるでしょうか。

どうも日本では「スポーツ」=「運動」とイメージされることが多く、そのため「e-sports」は「体を動かさないスポーツ」みたいな整理になって「ゲーム」との違いがよくわからん、みたいな反応になりがちです。

ドメスティック人間の自分が言うのもどうかと思うんですが、そもそも「ゲーム」という言葉に対する感覚が外国(=以下、この稿では事実上欧米を中心に言うことになると思います)と日本では決定的に異なると思っています。これはかなり昔から感じていたこと。

最近、若い人を見ると外国語を流暢に話す方も本当に多く、その辺の文化ギャップがもっと埋まっていいはずなのにと思うんですが、何故かなかなか解消されない。

誰か国際経験豊富なもっとちゃんとした人が言ってくれるといいのになあと思いつつ、ネットを見てもこの辺に言及している論考はひどく少ないので、読む方は限られるでしょうが私の近しい人には伝えたいなと今回筆をとった次第。文化論的な話になりますので、海外事情に詳しい方にしてみるとツッコミどころの多い内容になるかもしれませんが、そこはご容赦をいただければと思います。

「スポーツ」=「運動」ではない

繰り返しになりますが、日本では「スポーツ」=「運動」とイメージされがちですが、多分、外国の概念ではそこまでの強いイメージの結びつきはないように感じています。

「爽やかなスポーツマン」の定型句で表現されるような、日本で言う「スポーツマン=運動に長けた人」のイメージに近い言葉は、実際は「アスリート」だと思います。

え、じゃあ「スポーツ」は何よ、となると思うんですが、私はもっとも外国の概念に近い日本語は「競技」だと思うんですね。身体を動かす運動を伴うものが多いけど、運動要素が必須かといえば違うのではないかと。

じゃあ「競技」って何よ、と二の矢が来そうですが、「ゲーム=遊び」を明確なルール(基準)のもと順位付けを行う(優劣をつける)ものというのが私の整理です。

まず外国の概念だと、仕事以外の自分の時間で楽しんで行う遊びのほとんどを彼らは「ゲーム」として捉えているように思うんですね。そこには体を動かす運動もあれば、体をあまり使わない遊戯もある。そこをあまり分けていない。

最近、確立された「スノーボード」(スケートボード)や「マウンテンバイク」あたりがわかりやすい例かと思うんですが、新しい道具が生まれて、それを使って人が思い思いに遊び始める。スピードを競う人もいれば、ジャンプなどのトリックで魅せる遊びを究める人もいる。

で、仲間内で「お前、凄えな」「あいつ、かっこいいなー」と言っていたのが、いつしかコンテスト的に誰が一番凄いか決めようぜ、となっていく。紙幅があれば後ほど触れたいと思いますが、外国の方は遊びでも(逆に遊びだからこそ)白黒はっきりと優劣をつけたがる傾向があるように思います(これも一つの文化論ですが)。

こういったコンテストが行われる中で、誰が一番かを決めるためのルールが整備されていく。コンテストの進行手順とか採点基準とかですね。試行錯誤を繰り返して洗練され、確立して普及していく。そうするとどんどん「競技」=「スポーツ」としての性質を帯びていく。わかりやすく言い切っちゃうと「ゲーム」の「スポーツ」化です。

個人個人が楽しさを求め、思い思いに好きに走り回っていた段階が「ゲーム」=「遊び」であり、それに優劣をつけるためのルールが整備され、それに則って技量を競うものが「競技」=「スポーツ」であるというのが私の整理です。

ですので、テニスやサッカーなどの歴史の長いものも、スノーボードやマウンテンバイクなどの新しいもの(少なくとも私が生まれてからできたもの)も、ひいてはチェスやトランプなども、優劣をつけることをメインにせずに楽しむ段階ではすべて「ゲーム」ではあるのです。

よく言われますが、五輪(オリンピック)は英語では「Olympic Games」と表記されます。日本では「スポーツの祭典」みたいな表現をされますが、オリンピックは本質的にはゲームの大会なのです。大会である以上、競技性を帯び、当然スポーツ化するだけのことなのです。

さて本題のTVゲームについて考えてみましょう。

家で遊ぶコンソール、ゲームセンターで遊ぶアーケードを問わず、通信回線のない時代はなかなか競技化しにくかったと思います。ハイスコアを競い合うとか対戦ゲームで筐体を挟んでライバルと激しくしのぎを削るなどの優劣比較の方法はあっても、その規模や範囲は限られますし。

ところが、通信回線が整備されて、物理的な距離の壁を超えてプレイすることが可能になった。整った競技会場が一気に用意されたようなものです。

すると、ゲーム側に優劣を競うための仕組みが組み込まれるようになった。いわゆる参加プレイヤー全員にレートがつけられて、対戦結果でレートが上下するランクマッチです。

これもわかりやすく言っちゃうと、カジュアルマッチなどと言われるレート付けやレート変動を伴わない対戦やその他のソロプレイを中心としたプレイの仕方が「ゲーム」であり、ランクマッチを主体に上を目指すプレイスタイルがそのゲームにおける「スポーツ」というのが私の整理。

「e-sports」を語るにあたって、この「スポーツ」が持つ優劣を競うという性質を認識しておかないと、というのが私の考え。この辺、自分が「ゲームとして遊んでいる」のか「スポーツとして競技をしている」のかという認識が曖昧な方が多い。

曖昧なのが悪いわけではないんですが、現状だとその辺がゲーム(の作り手)側の見せ方も含めて混然としていることが多いので、本当は「ゲーム派」なのに、ついついレートの上げ下げが気になって楽しめないとかの弊害も出てきます。

この後は、この辺の「スポーツ化」することによる楽しみ方への影響について触れていきたいんですが、かなり長くなったので一回この辺で。