メダカ/金魚池用ろ過フィルター販売開始

●オリジナルろ過フィルターの販売を開始します。

⇒ 多忙につき、現在新規受注はお受けしていません。ぜひ下記の構造と原理をご覧いただき、自作頂ければと思います。

noteで以前紹介したろ過フィルターですが、実は多くの方々からお問い合わせをいただきました。作り方が難しい訳ではないのですが、結局材料を揃えたり加工するのが面倒、ろ材が高価、寸法が分からないなどの理由で皆さん自作に踏み切れないようで、制作の依頼が増えています。

今回、弊社(イベントの制作関連)の協力会社の工房の片隅を借りて、オリジナルのろ過フィルターを低価格でご提供することとなりました。フィルターマットやろ材も含まれているので、すぐにご利用いただけます(ポンプはオプションとなります)。

国立ベースのテスト池では、最新版のろ過フィルターが稼働して丸2ヶ月ほど経ちますが水換えは一切必要なく、蒸発した分の加水、メダカの餌やり、増えすぎた水草の削除以外は何もせず放ったらかしでクリアな水質を維持しています。

本業もございますので、数多く制作することは出来ませんが、一人でも多くの方々に屋外での観賞魚を楽しんでいただければと思います。

●国立ベースオリジナルろ過フィルターの特徴:

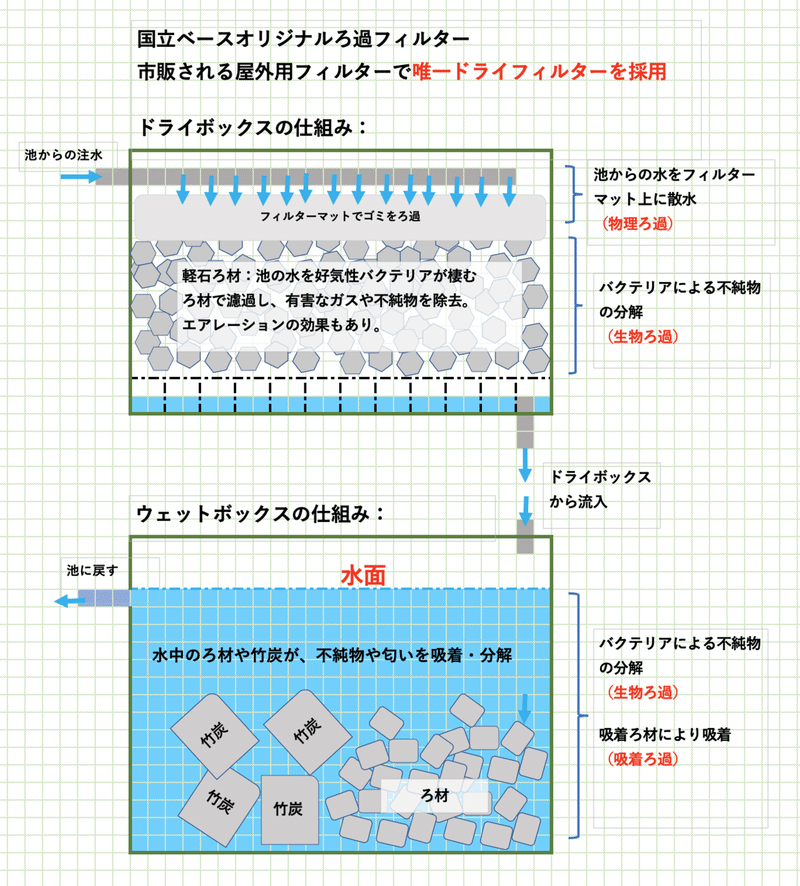

通常のろ過フィルターは、水中に溶け込んでいる不純物の除去を水中に沈下しているろ材で行いますが、国立ベースのろ過フィルターでは水質悪化の激しい熱帯魚等の飼育で利用されているドライフィルターの機能を採用し、より効率的に水中に溶け込んでいる有害物質を除去できるように設計されています。

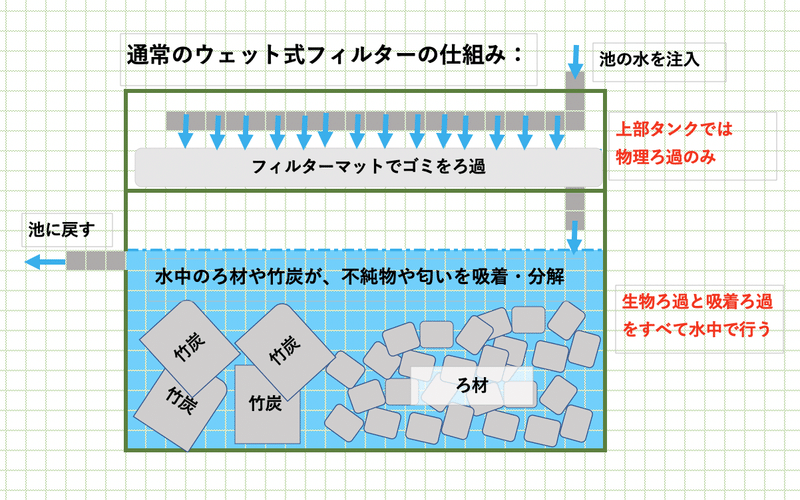

通常のろ過フィルターはウェット式が主流

ろ過フィルターにはドライフィルターとウェットフィルターがあります。ろ過フィルターは通常、物理的にゴミを除去したあとに、ウェットタンク内に沈んでいるろ材(多孔性のセラミックや竹炭等)の小さな孔に生息するバイクテリアによってアンモニア等の不純物等を分解します。また竹炭等は、水に残った色素や匂いを吸着します。

しかし水中に沈んでいるろ材による生物濾過は効率的ではなく、特に排泄物の量が多い熱帯魚や亀などを飼育する場合は、更に効率の良いフィルターを利用する必要があります。これがドライフィルターです。

国立ベースのろ過フィルターは、ここが他の製品と違います!

⇒ 海水魚や熱帯魚の飼育で利用されるドライフィルターとウェットフィルターの二段式ろ過により効率的に不純物を除去します。

市販されている屋外用ろ過フィルターでは、唯一のドライろ過フィルターを実装しています。ドライフィルターとウェットフィルターの併用により、他の製品より効率的に不純物の除去が可能です。

※ドライフィルターの原理については、下記の“ろ過の原理”にまとめましたので、ご参照ください。

●メダカや金魚を屋外で飼う方の共通の悩み

色々な方からお伺いしたお悩みは:

・餌の量にも気を使い、水が富栄養化しないようにしていてもコケが増える

・夏場に水温が上がり過ぎてしまい生き物が元気ない

・水質が酸性化してしまい、タニシなどが死滅してしまう

・気楽にメダカを飼うつもりが手が掛かり過ぎて鑑賞どころではない

すべてが私も経験したことです。これらの課題を解決するには、ろ過フィルターを入れるのはひとつの解だと私は考えています。

もちろんろ過フィルターが無くではダメということはありません。実際に多くの方々がろ過をしない池に赤土を敷き植栽を植え、メダカやヌマエビをキレイな水で飼育しています。難しいのは同じ環境をどこでも再現できるか?だと思います。日当たりや地域の水質、埃や落ち葉など、環境はそれぞれです。こういった環境の違いを吸収するのがろ過フィルターの役割です。

●なぜろ過フィルターを作るようになったのか?

在宅ワークをきっかけに、気楽に飼うことのできる淡水魚への関心が高まっています。特に飼育の容易なメダカを飼う方が増えているようで、知人の観賞魚屋でも一番の売れ筋はメダカだそうです。元々屋内の水槽で飼う方が多いようですが、最近は睡蓮鉢での飼育に加えて、プラ舟(元々土木作業用の資材)を使って多くのメダカや金魚を飼う方が増えているとのこと。ベランダや庭に小さなビオトープを作って、植栽と合わせて楽しむ方も増えています。

しかし実際に屋外での飼育を始めてみると水が濁ってしまったり、コケがいっぱいになったりと水質の維持が大変です。室内置きの水槽のように気楽に水を交換できれば良いのですが、40Lを超える容器では、水を変えるのも一仕事です。さらに換水してもまたすぐに汚れてしまうこともあり、気楽に淡水魚を楽しむつもりが管理に追われてしまうことも多々あります。

実際に私が5年ほど前にメダカを飼い始めた時も、メダカ池の置き場所の日当たり良過ぎたせいか、あっという間にコケに覆われてしまい毎週末の手入れが大変でした。毎週のように池の水を部分的に交換したり水底のゴミを吸い出したりしましたが、端からメダカが消えていくわ、挙句の果てにはタニシすら全滅してしまう有様でした。

実は元々凝り性の私は事前にメダカビオトープの下調べを数ヶ月間行い、万全の体制で挑んでいたのですが、起きることすべてがメダカを愛好する先達の方々のお話と違っていて、予定していた庭でのメダカ鑑賞は実現しませんでした。行き詰まってしまった私は、3年程メダカ池を見て見ぬ振りをして、汲み置きの水だけを足しながら新たなメダカを飼うことなく過ごしていました。

なぜ水を足し続けたのかというと、実は一緒に飼っていたミナミヌマエビだけが繁殖を続けていて、毎年春になると姿を見せ始め、初夏には池がミナミヌマエビで一杯になっていたのです。

(※動画は今年の春のミナミヌマエビです)

何とかこの生命を繋ごうと考えて、どうやって水質維持をするかを再考しはじめたのが2017年の春でした。そこで考えたのがろ過フィルターです。

室内用水槽向けの小型のろ過フィルターは既製品が存在しますが、室外用のプラ舟の場合は水量が多いので特注品となります。アロワナ等の大型の熱帯魚を飼われる方が利用するドライとウェットのろ過フィルター(それぞれ上部フィルター、オーバーフロー用濾過槽とも呼ばれます)は、セットで5万円以上と淡水魚の室外飼育に気楽に導入できるものではありません。

国立ベースのろ過フィルターは、市販の材料を利用することにより、従来のものより遥かにリーズナブルな価格で池の水質維持を実現します。

弊社では2年間に渡り水質環境の悪いテスト池において実験を重ね、効率的なゴミ、アオコやアンモニア等の不純物の除去を実現するとともに、ハンドメイドで低価格での提供を可能にしました。

●本製品の仕様について

基本仕様価格:8,000円(消費税別)+送料(140サイズの梱包です)

※当面はキャンペーン価格7,500円税別で販売させていただきます。

本体サイズ:幅30cm x 奥行45cm x 高さ42cm弱

対応する池のサイズ:40L〜80Lの池に対応しています

付属品:フィルターマット、セラミックろ材、竹炭ろ材が含まれていますので、すぐにご利用が可能です。

※池への水の排水口の向き等、カスタマイズも対応可能(有料)

※より大きなサイズのフィルターも制作可能です

※部材の入荷都合により、予告なく仕様の変更もあり得ます

●オプションについて

池から水を上げるポンプはオプションとなります。発注時にご依頼いただければろ過フィルターと一緒に発送しますので、そのままご利用が可能です。池の水量によってポンプのサイズは変わりますが、流量500L/1時間以上の水量のポンプをご利用ください。現在、弊社のテスト池は40L+60Lのプラ舟の池を並べて水を循環しており、ここではイーロカPF-701(流量570L/1時間:50hz)を利用しています。テスト池は池下にろ過フィルターを設置し、80cm程水をポンプアップしていますが、PF-701でも十分な揚水量があり水質も問題ありません。

国立ベースのテスト池は、池のサイズが合計で100L(実際には底床等があるので70L程度の水量です)あり、ウェットタンクの容量を合わせると100Lくらいになるので、夏に向けてポンプのサイズをあげていく予定です。

流水量を増やしたいようであれば、カミハタのRio1100+(流量1,320L/1時間:50hz)が価格、アフターサービスを含めオススメです。

オプションポンプ価格:1,800円程度(入荷時に確認します)

他、ホース等の部品:500円程度

●購入について

本製品は、国立ベースを運営するインズ・ビーアイティー合同会社が販売しています。購入申込みは、こちらのフォームからお申し込みください。在庫があるものは、すぐに発送しますが、バックオーダーの場合はお時間をいただきますので、連絡先の記載をお願いいたします。

すべてハンドメイドとなりますので仕様の変更(有料)も可能です。容量の拡大や入水口、排水口の位置変更などご相談ください。

本品はハンドメイドのため、制作に伴う細かな傷等についてはご了承の上でご購入をお願いします。

●設置方法

池の横に設置

通常は池の横に設置してください。池にポンプを設置して、そこから揚水してドライボックスに注水します。ドライフィルターからウェットタンクを経由し浄化された水は側面の排水口から池に戻ります。

ろ過フィルターの高さは約40cm、排水口は通常約20cmの位置となりますので、排水口と池の高さを合わせて設置してください。排水口から池への落水は水中に酸素を取り込むエアレーションも兼ねていますが、音が気になる場合は排水口を延長して消音することも可能です。

池の下に設置

高さの低いプラ舟を利用した池の横に高さ40cmのフィルターを置くのが邪魔と感じることがあるかもしれません。その場合は地面にブロック等を積んで池を嵩上げし、ろ過フィルターを池の下に設置することも可能です(国立ベースのメダカ池はブロックと2x4材を組んでいます)。

池下にろ過フィルターを設置する場合は、水の循環の流れが変わります。池の最高水位となる部分に穴を開けオーバーフローのパイプを取り付けます。パイプの入り口の高さを超えた水は、ドライボックスを経由してウェットボックスに落水します。組み上げポンプは、このウェットボックス内に設置しここから池に汲み上げます。こちらの方法の方が、池のゴミ等の汚れがポンプを通過しないので、ポンプの寿命が伸びると思います。

※オーバーフローで取水する場合は、出来るだけ池の底の水を取水した方が池底のゴミを除去することが可能になります。

※オーバーフローパイプの取り付け時にはサイホン現象にお気をつけください。対策はこちらのnoteの ”メインのメダカ池の強制排水” の項をご確認ください

●ろ過フィルターのお手入れ

国立ベースのろ過フィルターは、シンプルな構造なのでお手入れは簡単です。ドライボックスは池からのゴミが多いので、使用状況(池の底床等)にもよりますが1〜2ヶ月に一回ほど上面のフィルターマットを洗ってゴミを落としてください。マット下にある軽石のろ材は汚れで目詰まりしているようであれば洗浄します。この軽石には不純物を分解するバクテリアが生息していますので、バクテリアまで洗い流さないようにしてください。

ウェットボックスは半年に一回程度中身を確認し、泥や砂が溜まっている、ろ材にゴミが付着しているようであれば軽く洗浄してください。こちらもバクテリアを残すことが重要です。

国立ベースのテスト池では赤土は使わず日向土という軽石の一種を使用しているのでろ過フィルターの汚れは最低限です。ドライボックスは3ヶ月の使用でもフィルターマットがちょっと汚れる程度、ウェットボックスについては底にろ材で使用しているセラミックの粉末が少々沈んでいる程度です。オーバーフローの排水口からドライボックスのフィルターマットをすり抜けたミナミヌマエビが10匹ほどウェットボックスで繁殖していました。

フィルターマットは消耗品ですので、よれて来たら市販のマットと交換してください。ろ材については汚れの程度にもよりますが、あまり目詰まりが酷いようであれば交換してください。ウェットボックスには吸着ろ材として竹炭が入っております。吸着ろ材は一定の吸着容量を超えると、吸着した不純物を水中に排出してしまうので、こちらは定期的に交換してください。

=================================

●ろ過の仕組み

物理濾過と生物濾過

水のろ過には3つの重要な工程があります。池の水を汚す最も大きな原因は、飼育されている個体の排泄物や餌の残りであり、これらを取り除くのがろ過フィルターの役割です。

ろ過には、ゴミのろ過(物理ろ過)と排泄物に含まれる不純物のろ過(生物ろ過)、そして吸着ろ過(化学ろ過)の3段階のプロセスが重要です。特に2番めの生物ろ過は、池の富栄養化による水の汚れ防止に有効です。

国立ベースのろ過フィルターは、ろ過の中でも重要な生物ろ過をドライとウェットに分けて行い不純物の分解を最大化しています。

1.物理ろ過によるゴミの除去 ⇒ フィルターマット

2.生物ろ過によるバクテリアの分解 ⇒ ドライとウェットの二重の処理

3.吸着ろ過による匂いの吸着 ⇒ 竹炭による吸着

生物ろ過は、ろ材の孔で繁殖するバクテリアの活動により、生物の排泄に由来するアンモニアを吸収し分解(硝化)させることです。これらを処理するバクテリアには、好気性のものと嫌気性のものがあり、好気性バクテリアをより活発に利用するのがドライフィルターです。ドライフィルター内のバクテリアは、ウェットタンク内のバクテリアよりもより多くの不純物を処理します。池水を空気に触れて好気性バクテリアが活発化しているドライフィルタに通し、より多くのアンモニアを除去します。一説には、この効果は通常のウェット式のものより単位あたり5倍ともいわれ、これが国立ベースがドライフィルターを採用する理由です。

またドライフィルターには脱窒素のメリットもあります。水がろ材を伝わって落ちる際にアンモニア(になる以前?)の状態で揮発させています。そして同時に処理中の水を空気に触れさせることにより、エアレーションの効果も期待できます。

生物ろ過については、こちらのサイトに詳しい原理が載っています。

●最後に

皆さんがメダカや金魚、そして水棲の小動物を飼う目的は癒やしを求めてではないでしょうか?(もちろん繁殖や品種改良が目的も方もいらっしゃいますが)

でも実際は、その手段である池の管理に時間を取られすぎてしまうことがあります。それは、ちょっと不幸なお話だと思います。

国立ベースでは、そんな皆さんが少しでも幸せを感じることが出来るようお手伝いをしたいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?