二十年来のオタクが語る。自分軸手帳、装丁のここが凄い!

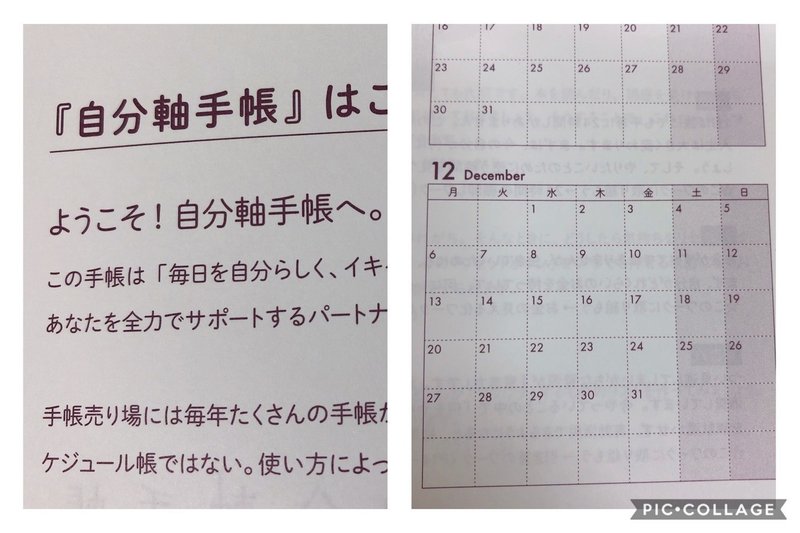

自分軸手帳って、ご存知ですか?

『どんなに忙しくても、自分らしく毎日を生きたいあなたへ』という胸を打つフレーズとともに作られた、ワーキングマザー&ワーキングファザーたちによる手帳です。

twittetrやnoteで作り手の熱い思いやメッセージに触れ、手帳初心者にもかかわらず思い切って購入しました。

そして11月上旬。手元に届いた手帳を見て、私は驚愕しました。

「これ……めっちゃやばいやつやん……(震)」

というわけで今回は「二十年来のオタクが思う、自分軸手帳の”装丁”のすごさ」について語りたいと思います。

【表紙】シンプルで美しく、自立心と自分軸に満ちている

まず表紙からいってみましょう。

どどん。

最初に感動したのは表紙の色合いです。上品なアイボリーで目に優しい。シンプルなので他の色の邪魔をしません。加えて、心地よいのが手触り。ちょっと凹凸のある用紙からは素朴さや温かさが伝わってきます。

さらにこの表紙、絶妙な分厚さです。紙の厚さって実はいろいろあって、例えばハードカバーと文庫本でも表紙の厚みが全然違いますよね。紙の厚みって注目されることは少ないのですが、本のめくりやすさや使いやすさ、読みやすさに直結する重要な要素です。

では自分軸手帳はどうかというと「角が折れない、自立する適度な厚み」を持ちつつ「めくる際に、一切邪魔にならない薄さ」の両方を兼ね備えています。本当に絶妙です。まさに「シンプルで美しい色味、飾らない素朴さ、しなやかで自立する厚み」がギュギュギュ!と詰め込まれた素晴らしい紙です。

表紙は本の第一印象を決める大切な要素。きっと担当された方はサンプルをいくつも確認して「これ!」という紙を見つけ出されたのではないだろうかと思います。

【ロゴ】フォント好きにはたまらない!凛とした「軸」

続いて表紙のフォント。

これがまたイイんです。(語彙力)

デザイナーのくみさんが作られたオリジナルフォントなのですが「軸」という字のはみ出しっぷりがイイ。はみ出すフォントって、フリーではまず、ありません。はみ出すと文章のバランスが取れなくなるので、扱いが難しいんですよね。はみ出しフォントはオリジナル、もしくはオーダーフォントの醍醐味。オタクなら一度は薄い本の表紙タイトルに使いたくなるやつです(個人談)。

この絶妙なはみ出し具合。「軸」の「由」のはみ出し具合が絶妙で、この手帳の名前のように「軸」っぽさを感じます。控えめだけれど芯のある軸。この塩梅を見極めるために、ミリ単位の調整をされたのではないかと思います。全体のバランスを見つつ、わざとらしくない、でも埋もれないさじ加減。プロの本気を感じます。

さらにじっと見ていただくとわかるのですが、漢字の書き出しの部分がちょっと膨らんでいて、毛筆っぽさがあります。フォントの太さや線の流れを見ると明朝体よりに見えるのですが、要所要所に込められた毛筆っぽさがグッと文字全体の落ち着きを作り出しています。

書き始めを斜めに置く「始筆(しひつ)」や、太く留める「終筆(しゅうひつ)」、最後まで気を抜くことなく書き切られた「トメ・ハネ・ハライ」がグググっと来ます。優しさと柔らかさ、そしてカクカクしすぎない凛としたフォントです。なんて素晴らしいんだ、ぜひともこれを平仮名&漢字展開してほしい、発売されたら石碑に使いたいと、石碑を建てる予定もないのにひたすら興奮してしまいました。

自分軸手帳のロゴについては、デザインされたくみさんの熱い思いが紹介されています。ぜひとも公式noteをご覧ください。

【見開き】細やかな気遣いと熱意!180度ひらく圧巻の使いやすさ!!

さて、本体にいきましょう。

見てください! この!! 180度!!! 開く!!!! 本体を!!!!!

これ、とっても凄いことです。

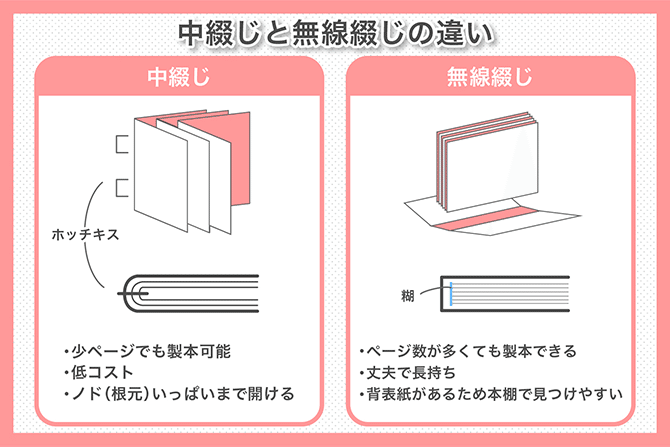

製本方法には「中綴じ」と「無線綴じ」という方法がありますが、一般的な書籍は通常「無線綴じ」で作られます。

無線綴じはページ数が多くてもしっかり製本できる一方で、『ノド』といって、本の根元が読みにくくなります。市販の手帳でも『ノド』部分が開きにくく、書き込みにくいということがあると思うのですが、それは製本方法が要因です。

一方、中綴じと呼ばれる製本方法では、本を根元まで開くことができます。ですがこの方法だと通常、限られたページ数しか製本することしかできません。

てなわけで。

「180度開く手帳」を実現するためには、中綴じでなければなりません。無線綴じだとノドが開かないためです。ですが中綴じでは分厚い本はとじられません。また、中綴じにしたとしても、ページ数が多くなるとノド部分はどうしても読みにくくなります。にも関わらず、200p前後ある自分軸手帳は180度開く。なぜか。

これですね、「16ページ前後の少ないページを中綴じして、それを合体させて一冊の本にする」という、とんでもない製本方法をとっているんです。「中綴じの合わせ本」とでも言いましょうか。二十年以上オタクをしてきましたが、こんな製本、商業誌でも個人誌でも見たことがありません。

これによって、自分軸手帳は「ページ数が多い」にも関わらず「どこでも180度開く」という機能を持ち得たわけです。すごい。

作り手の並々ならぬ熱意と創意工夫に、ただただ脱帽です。

まず第一に発想がすごい。「手帳だから180度開いたら書きやすいよね」という着想。使い手のことを第一に考え、「書き込まれる手帳」としての役割をちゃんと理解されています。その上で、それを実現させた工夫とアイディア。きっとこれまで、「根本が読めたら良いな」「180度開いたら書きやすいな」と考えた人はいたと思います。でも、それを実現したり、一般化した人はほとんどいなかったはずです。前例のない難題に挑み、形として作り上げられたスタッフさんの熱意と努力に、頭が下がります。本当に、凄い。

【フォント】読みやすさと分かりやすさを備えた、変化自在の横書き最適化フォント

ようやく、本文までたどり着きました(笑)

注目は、本文のフォント。ちょっと丸ゴシック体よりのフォントだと思うのですが、これが読みやすい。まさに横書きに最適化された文字です(ちなみに縦書きだと游明朝体とか教科書体が読みやすいですよね)。

フォントの特徴として、①細字だとすっきりして読みやすいため→本文にぴったりな一方で、②太字にするとポップな印象を与える→見出しに使いやすいという特徴を併せ持っている点です。本文にも見出しにも使えるフォントって、少ないです。文字の太さを調整することで「本文」「小見出し」「見出し」を(おそらく)同じフォントで統一することができているのだと思います。

また、読みやすさを作る要素には「行間」「字間」があります。自分軸手帳では、この「間」がとても考えられています。文字数が多いにも関わらず読みやすいのは、この「間」の調整が細かくなされたんじゃないでしょうか。職人のこだわりを感じます。

【本文色】適度な明るさと柔らかさを備えた、究極の単色刷り

続けて、本文の「色」に注目したいと思います。

この絶妙な色味。何色なんでしょうか? 最初は赤系かな(赤紅色っぽい)と思っていたのですが、紫の色味もあるように思います(色合わせはテンで疎くて、これという表現が見つかりません。すいません)。とにかく素敵な色です。

落ち着いた分かりやすい色でありながら、ちょっと暖かさや明るさを感じます。これが黒や紺だったら、ボールペンの色とかぶってしまったり、重苦しい印象を与えたと思います。かといって淡い色だと読みにくかったり、ちょっと軽い浮ついたイメージになりがち。重さと軽さ、明るさと暗さのバランスが取れた、落ち着きのある心温まる色です。

この色の凄いところは、濃淡を調整することで背景色にも使える、という点。文字を強調するためのマーカーっぽい使われ方や、カレンダーの土日の色分けにも使われています。使っている色は同じなのに、一色の濃さを変えることで色のバリエーションを出す。究極の単色刷りです。

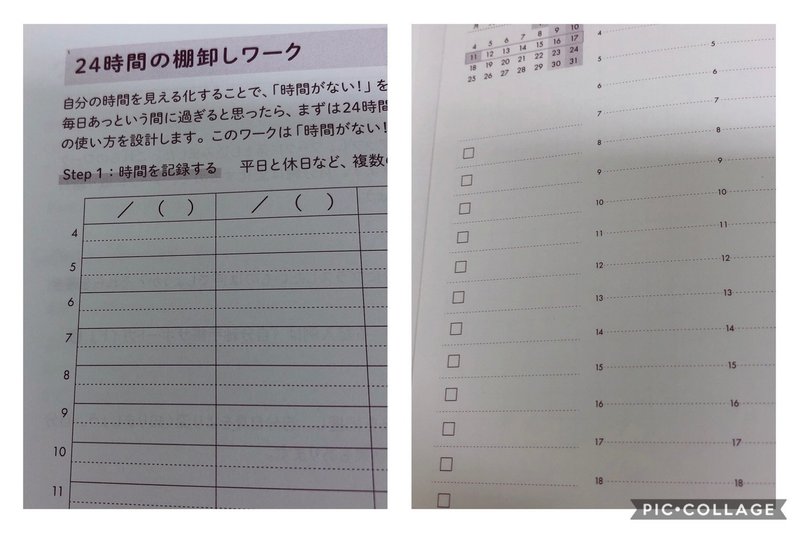

【行間】絶対に書き込める!安心安定の罫線幅!

手帳を見ていて地味に感動したのが「罫線がいたるところに引いてある」こと。

自分軸手帳は、手帳の持ち主が「自分自身を振り返る」機能を持っています。そのため、スケジュール以外にも書き込む場所がたくさんあります。そしてそのほとんどで、まっすぐ書けるように罫線が引いてあるのです。

これ、個人的に一番ありがたい工夫でした。というのも私は文字をまっすぐ書くことができません。空欄に文字を埋めなさいと言われたら、試験中であっても定規で線を引いてから書き出す子どもでした。なので書き込む場所にちゃんと罫線が引いてあることで安心して記入することができました。

しかもこの罫線、すべて「ちゃんと文字を書き込める幅」に引いてあります。市販の小さめの手帳だと、書き込むスペースは用意されていても「こんな小さい場所に文字なんて入らへんわ!」となることがありますが、自分軸手帳は大丈夫。文字大きめの私でも、頑張ったら納められそうなゆとりがあります。

書き込むことが苦手な人でも書き込みやすいように、という作り手の配慮と優しさが溢れていました。

ちなみに、写真にある「24時間の棚卸しワーク」。実際にやってみたところ、平日21時から23時にかけて「PC(パソコン)ダラダラ時間」があることに気がつきました。情けない限りですが、ここでこっそり告白します。

【余白】少しも無駄にしない!余白ぎりぎりまで攻める!攻める!

だんだんとテンションがおかしくなってきましたね(笑)

写真では分かりにくいかもしれませんが、自分軸手帳はとても余白が少ないと思います。

同人誌だと余白を自分で設定するのですが、ギリギリまで文字を埋めてしまうと読みにくい、かといって余白がいっぱいだと勿体ない、というジレンマに悩むことがあります。

では自分軸手帳がなぜ余白少なめなのかというと、使う人が手帳を余すところなく使えるように(記入できるように)という配慮かな、と勝手に思っています。ギリギリまで罫線や目盛り線を入れることで、記入スペースが広くなります。余白を少なくしつつ、本文の読みやすさと書き込みやすさを両立させるという、スタッフさんの心配りなんじゃないかな、と。使い手としても、せっかく購入したのだから「ちょっとオシャレな余白」ではなく「隅々まで書いてみよ〜」という方が、書き込み甲斐がありそうだと感じました。

【まとめ】作者の熱を感じる、完成された一つの作品

以上、『自分軸手帳の装丁の凄さ』について徒然なるままに語ってみました。

ここまで4000字ほど書いているんですが、見事に装丁のことしか語っていません。本文について一切触れず、装丁だけで4000字も語らせる。自分軸手帳、すごいです。

これはもう「手帳」というよりは「ひとつの本」「ひとつの作品」なんじゃないかなと個人的に思っています。本というのは、作り手のこだわりや思いがたくさん詰まっています。自分軸手帳にも熱い思いがたくさん込められているのを、ヒシヒシと感じました。ひとしきり装丁を見終わったあと、「素晴らしい作品を見せていただいた」という満足感に浸っていました。一切の妥協のない、細部まで行き届いた職人技の数々。本当に、素晴らしいの一言です。

スタッフさんがどれほどの思いでこの手帳を作られたのか。その熱意や労力、創意工夫の数々に、尊敬と感謝の心しかありません。こうして手元にお迎えすることができたのも何かのご縁。ありがたく頂戴しつつ、眺めるだけでなくて、じっくり使っていきたいと思います。

改めて、自分軸手帳に関わられた全てのスタッフの皆様。

素晴らしい作品をありがとうございました。そして今後とも、自分軸手帳部の新米部員として、よろしくお願いいたします。

▶︎自分軸手帳公式 note

▶︎自分軸手帳公式 twitter

▶︎自分軸手帳 追加販売されるってよ!(2020/11/26)

【追加販売のお知らせ】

— 自分軸手帳2021 公式【1000部完売御礼】 (@jibunjiku_diary) November 26, 2020

予想外の反響をいただき、即日完売となった自分軸手帳

入手できなかった方から、増刷希望のお声をたくさんいただきました

そんな折、印刷所から不良品発生時のために用意していた予備が思いのほか多く戻ってきたため、前回購入できなかった方にお届けできたらと考えました

お心遣いありがとうございます。サポートは不要ですよ。気に入っていただけたら、いいねやコメントをいただけると、とても嬉しいです。