新コロナ・ウイルス禍が問う、建築・都市の新課題

「With コロナ」の言葉に象徴されるように、私たちは当分の間、新型コロナ・ウィルスとともに生きていくことになります。

私たちの住まい方、働き方の変化は、私たちがこれまで前提にしてきた建築・都市にかかわるパラダイムを変えていくことになります。いま、日本建築学会は、関連学協会と協力して、パラダイム・シフトに向けた新たな取組を開始しています。また、地球各所でも様々な議論が行われており、例えば、Nils Larsson さんは、最近、大変興味深い論文をまとめました。

既に多くの方が論じておられるところと重なりますが、本時点で、建築・都市を研究する観点からみて大事だと筆者が考えている課題を下記に覚え書きとして列挙しておきます。

課題1 Advanced Rapid Construction

中国武漢でCOVID-19の感染が進展していたおりに、中国政府は2週間で仮設病院を建設しました。また、ニューヨークでの感染爆発時には、セントラルパークに、テントによる臨時の医療介護施設が開設されました。

今般のようなパンデミックによる急激な医療需要の増加、あるいは、なんらかの災害により、救護されるべき人々が増加という事態に至った際に、スピーディに医療施設、救護施設を建設するというニーズは、繰り返し発生するでありましょう。いざとなったら、遅滞なく実行できるRapid Constructionの手段を用意しておくことは重要です。

中国、米国では軍の工兵隊のような組織が活躍していたように見えますが、日本の国柄を考えるとCivil 主体でRapid Constructionということになります。

建設現場の現場事務所に用いるプレファブ建築や、応急仮設住宅など、日本にはRapid Constructionの技術・仕組が既にあります。しかし、医療施設のように、様々な設備を搭載し、感染管理のゾーニングや動線も分離しなければならないような複雑さをもった施設のRapid Constructionは必ずしも確立していません。

箱(建物の構造体・屋根・壁)はできたけれども、設備の搭載に人手も、時間もかかり、予算も嵩んでしまうとなると、医療サービスを行うような仮設救護施設をRapid Constructionで設けることは難しくなってしまいます。例えば、大震災で大病院建物に被害が出た、急激な患者の増加で病床数が足りなくなる、新たな検査スペースが発生する等、今後発生する潜在的なニーズを勘案するならば、高度の設備システムの搭載にもたえうるRapid Constructionのシステムを開発していくことは、大事な研究課題になると考えられます。BIMなどデジタル化された技術を駆使しつつ、いかにして用途に応じた機器の配置と、配管配線の位置サイズを決定し、いかに他工種との絡みを少なくした現場据え付け、施工ができるようにするかが、創意工夫のポイントになると思われます。

また、単に高度の設備システムを搭載できる仮設建築システムというハード技術を用意するだけでなく、建設用地確保を可能性にするまちづくり、土地利用に関する制度や、いざ鎌倉、となったときに迅速に発注調達できる仕組みや、資源配置も考慮したロジスティックス・システムなどソフト面を含めたパッケージを編成し準備しておかねば、いざという時には使えません。こうしたことがらも含めた研究開発が必要です。

なお、本稿では、詳細を説明することは省略しますが、応急仮設住宅のハード、ソフトのあり方を見直すべき時期になっています。医療施設、救護施設のRapid Construction システムを開発していくことは、住宅にも非住宅にも転用できる仮設建築として展開して転用回数を高めていくという可能性も含め、応急仮設住宅の改良にも役立てていけるように思われます。

課題2 Adaptable Building

日本においても、また海外においても、無症状もしくは軽症の感染者をホテルなどの宿泊施設に収容する事例が見られました。これは、ホテルなどを臨時の医療施設に臨時に転用した事例だといえます。

また、在宅勤務の拡がりと共に、仕事をする、という機能が住宅に流れ込んできました。そのような機能を盛り込みづらい住まいにいる方々のニーズに応えるかのように、民泊施設や、カラオケルームなどが、時間貸しのオフィスとして転用される例もみられました。

このように、今般の新コロナ・ウィルス禍では、さまざまな用途の建築が、異なる用途に転用される事例が多く見られました。

20世紀には、計画時の機能に対して最適化された建築が良い、という考えが幅をきかせていましたが、その考えに対する疑いが拡がり、建築にとってadaptabilityが大事だという考え方の声がだんだん大きくなってきていました。

今般の経験は、未来には何らかの予想すべからざることはおきうる、もし、そのようなことが生起したおりにも対応できることが、社会的機能を維持していくために如何に大切であるかを、より鮮烈に、多くの人々に教えてくれることになりました。いいかえれば、建築・まちのResilienceを高めていくためには、そのadaptability を高めておくことが大事であることを示してくれました。

建築のadaptabilityを高めていくための研究の重要性が益々重要になっていくと考えられます。

加えて、都市・地域経営の観点からは、緊急時における建築の用途転用を、計画的系統的に進めていく仕組を確立し転用を進めていくことが求められます。今後、新コロナウィルスによる第二波、第三波の流行に備えて、前項でとりあげた医療施設のRapid Constructionも絡ませながら、例えば、次の表に示すような計画を用意し、いざという時に使えるようにしておくべきでありましょう。

表 地域における医療施設転用計画のイメージ

もちろん、上記のような計画を実行する制度的根拠も用意しておかねばなりません。

課題3 すまいの意味の変質・回帰

建築家Richard Rogersは、東京(おそらく新橋界隈)に出かけた時の驚きを、その著書City for a Small Planetのなかで述べています。東京では、英国では家庭の中で完結しているようなことが、全て外部化しているようにみえる、仕事帰りに、飲み屋やレストランで食事をするだけでなく、遊ぶことも、お風呂にはいることも、そしてちょっと横になること(おそらくカプセル・ホテル)もできる。東京の街には、住まいの機能の一部を外部化した施設サービスがここかしこにある、というのです。面白い観察で、翻訳させていただいていて、思わず吹き出してしまいました。

Stay Homeという現象は、このように外部にまき散っていた、すまいの機能が、住宅に一気に回帰し、また外におかれてきた仕事までが住宅に流れ込んできた現象であったともみることができます。通勤時間がなくなり、家で調理食事する機会が増え、家族とのコミュニケーションも深まるなど、住まい方、暮らし方の変化をもたらしました。

このような、すまいの意味の変質は、住宅のあり方を大いに変えていく可能性があります。

課題4 非接触型の生活への対応

新コロナ禍がおきてから、人々は、それまで何気なく手で触れていた習慣を見直すようになっています。エレベーターのボタンをどのように押しているのか、あるいはドアノブをどのように操作しているのか、いま観察してみると、そこには、人々の様々な工夫が発見できるように思われます。既に、手指を使わなくでもドアノブが操作できる治具が様々に開発され普及しているようです。その普及のプロセスも、デジタル設計データを公開し、三次元プリンタなどを用いて各所で製作する、など興味深い道筋をたどっています。

また、何らかのアダプタをつけて、そのアダプタが近距離通信やIoT経由で作動するようにして、非接触に操作をする、ということも盛んに行われています。スマートスピーカーや画像認識をもとに建築の様々な部材や機器を非接触で作動させるということが、これから多様に展開していくでありましょう。しかも、その展開にあたって、ユーザー自身がアダプタやユーザーインタフェースを開発したり、またIoTのアプリケーションプラグラムを開発することも決して珍しくなくなっていくように思われます。

加えて、非接触という動機付けから、建築や住宅のなかを自動的に動くモノ(サービスロボット、ドローン)も開発普及していく可能性もあるように思われます。これらの動きモノは、自動運転の車のように重装備の位置認識システムを搭載する必要もありませんし、そのようなことをすれば、高価な代物なって普及をしません。BIMなどに建築のデジタルモデルや、建築に設置された様々な「標識」を参照しながら動くモノを実現していく必要があります。大げさにいえば、ロボティックス系の技術者と、建築系の技術者のコラボレーションが求められています。

課題5 「三密」のマネジメント

新コロナウィルスの伝染の相当割合は無症状または発症前の人からだといわれています。その伝播は会話などによる飛沫によるともいわれており、そのため「三密」を避けることが新生活様式の標語になりました。

既に多くの事業所などで、定期的に窓を開けて自然換気をするなど、部屋の換気回数を高める工夫がなされています。また、日本建築学会では、諸学会と協力し、換気のあり方について指針を発表しました。これらの緊急のアクションに加えて、例えば、換気や空気滞留が部屋内で必ずしも一様ではないことを加味した、よりきめ細かい対策が付加されていくことになるでありましょう。例えば、二酸化炭素濃度のセンサーを配置して、居住者に知らせたり、あるいはIoTにより二酸化炭素濃度や室内在室人数に応じて機械換気や開口部の開閉をしていくこということも、当たり前になっていくでありましょう。

さらに、感染のメカニズムについてより詳細な知見が明らかになっていけば、厳格な感染管理が行われるべき施設においては、空調のリターンの方式やそのルートについても見直しが行われていく可能性もあります。そのためには、地味ですが、こうした施設の設備系統に関するBIMなどのデジタルデータを整備し、関係者が信頼できる施設情報を共有できるようにしていくことも必要になっていくでありましょう。

既に、Bluetooth通信による近距離通信による人と人の近接記録をはじめとして、画像解析、CO2センサーなどによって人と人との距離を測定したり、単位空間の集密度を測ることが試みられるようになっています。

オックスフォード大学グループの論文は、感染判明後、その人との濃厚接触が即日に通知されStay Homeに移行できるなら、感染進展の抑制に大いなる効果があると主張しています。もし、そうならば、事業所や、施設の管理者にとって、その場所に出入りした人に、濃厚接触の疑いをあたう限り早くお知らせすることが重要な業務になっていく可能性もあります。

場の主として、プライバシーを保護しつつ、濃厚接触の事実を通知していくという新たなニーズに応えることが、建築の設計計画や、ファシリティマネジメントに求められています。

課題6 集まりの複線化

いままで面談でなければならないと社会習慣上思われていた打ち合わせを、「やむを得ず」ネットで行うことになったことになったものの、十分に打ち合わせができると認識するに至った人は少なくないと思われます。

建築実務では、BIMという設計・生産にかかわる主体の間で共有できるサイバー空間上のモデルがあったにもかかわらず、従前は、そのすりあわせ・調整を、わざわざ面談で行うことも珍しくはなかったと聞きます。しかしながら、新コロナウィルス禍による在宅勤務は、否応なしに、このサイバー空間上のモデルを共有しながら、協働することが、難しくもなく、かつ有効であることを多くの実務者が体験することになりました。

似たように、サイバー空間を介した集まりの有効性に関する、体験的な学びは、他の分野でも進行したのであろうと推察されます。

こうしたある種の成功体験は、仮に在宅勤務が明けたとしても、元のビジネス慣行には戻らせない方向に働かせるでありましょう。一旦、利便性を覚えてしまった場合、人がその利便性を手放すはずがありません。

また、学会などの国内外の集会は軒並み中止になってしまいましたが、国内外の様々なアカデミック・コミュニティでは、ビデオ会議システムによるシンポジウムやワークショップを開催しました。空間を共有できない制約はあるものの、逆に、気楽に遠く離れた国のパネラーが発表し議論に参加できることの可能性も多くの人々が認識することになりました。物理的空間における会合では、その空間容量で出席できる人数は制約されてしまいますが、ビデオ会議システムによるシンポジウムには技術的にはそうした制約はありません。となれば、人の物理的接触に関する制約が解かれたとしても、その利便性を人々が手放すことはないのではないでしょうか。物理的空間におけるオーソドックスな集会とビデオ会議システムを組み合わせてシンポジウム・ワークショップを開催していくことは決して珍しいモノではなくなっていくと想像されます。

となると、物理的空間を共有することでしかできない人の集まりとは一体何であるのかを私たちは明確に認識してことが必要です。ある人は、ある数の人々が社会的グループを形成していくには面談は欠かせない、といいます。また、在宅勤務を積極的に進める企業の幹部が、新入社員とは物理的空間を共有しないと人間関係を築けないともおっしゃっていました。確かに、ビデオ会議では、私たちが五感を動員して認識する雰囲気、気配というものは伝わりづらいと考えられます。

今般の新コロナウィルス禍は、物理的空間の世界でのコミュニティ形成から、物理的空間・サイバー空間というデュアルな空間に二股かけたコミュニティ形成へと重心が移っていくきっかけになったと考えられます。人々の交流がサイバー世界とフィジカル世界の複線構造になっていくなかで、人々のコミュニティは如何に形成され進展していくのか?こうした問いを念頭におきつつ、人々が集まる空間の計画・設計のあり方や、その空間の運営のあり方について、建築学が答えを出していくことが求められていると考えられます。

課題7 分散型都市構造

新コロナウイルス禍による在宅勤務の進行、家族と過ごす時間の増加は、毎日、満員電車で長時間かけて都心地区に通うことの意味を企業に問いかけています。むしろ、在宅勤務または近隣での事業拠点での勤務と、本社・大規模事業拠点での勤務を混ぜ合わせたような就労形態が模索されていくかもしれません。

企業側にも、都心の賃料・地価の高いところに、全社員が収容できる事業所を設置することの合理性を疑いが芽生えていると想像されます。また、一カ所に事業拠点を集中させることがBCP上、正しい判断なのか、問い始めている企業があっても不思議はありません。

さらには、毎回、毎回、移動時間をかけて面会することが合理的ではないことを人々が気づき始めたことによる、ビジネスマナーの変化の兆しも見逃せません。

こうした傾向からうっすら見えてくるのは、分散型の都市構造、地域構造です。前項で述べた「集まりの複線化」のなりゆき如何では、物理的集密度を上げていくという都市デザインのパラダイムは見直されていく可能性があります。

もし分散化が進行するならば、子育て世代は、子供を朝、近隣の保育園に預けて、夕方、楽々とピックアップできるような地区、地域での居住、就労を指向することになるかもしれません。日本の大都市の出生率が低いのは、住居、職場、保育園が近接していないという都市構造にあるといわれてきましたが、分散化の進行は、少子化問題を緩和させる効果があるかもしれません。

しかし、分散化は、さまざまなネガティブな現象も生むでありましょう。例えば、多くの都市の中心街を飲食店街があり、その街に独特の彩りを添えていました。そのまちの、一つの顔となっている飲食店街も珍しくありません。感染進展の温床という疑いに対して納得のできる対策が講じられたとしても、分散化により客足が減ってしまえば、飲食店街は壊滅的な打撃を受ける可能性があります。

といっても、徹底的な分散化が進むとも考えられません。生活者の視点から見ても、徒歩圏内のような近隣に店舗、病院、学校をはじめ生活上必要な施設・サービスが所在していることは重要です。ですので、人々が暮らす周辺には、多用途建築が集積しているような自己完結性を求める指向はかえって強まるように思います。

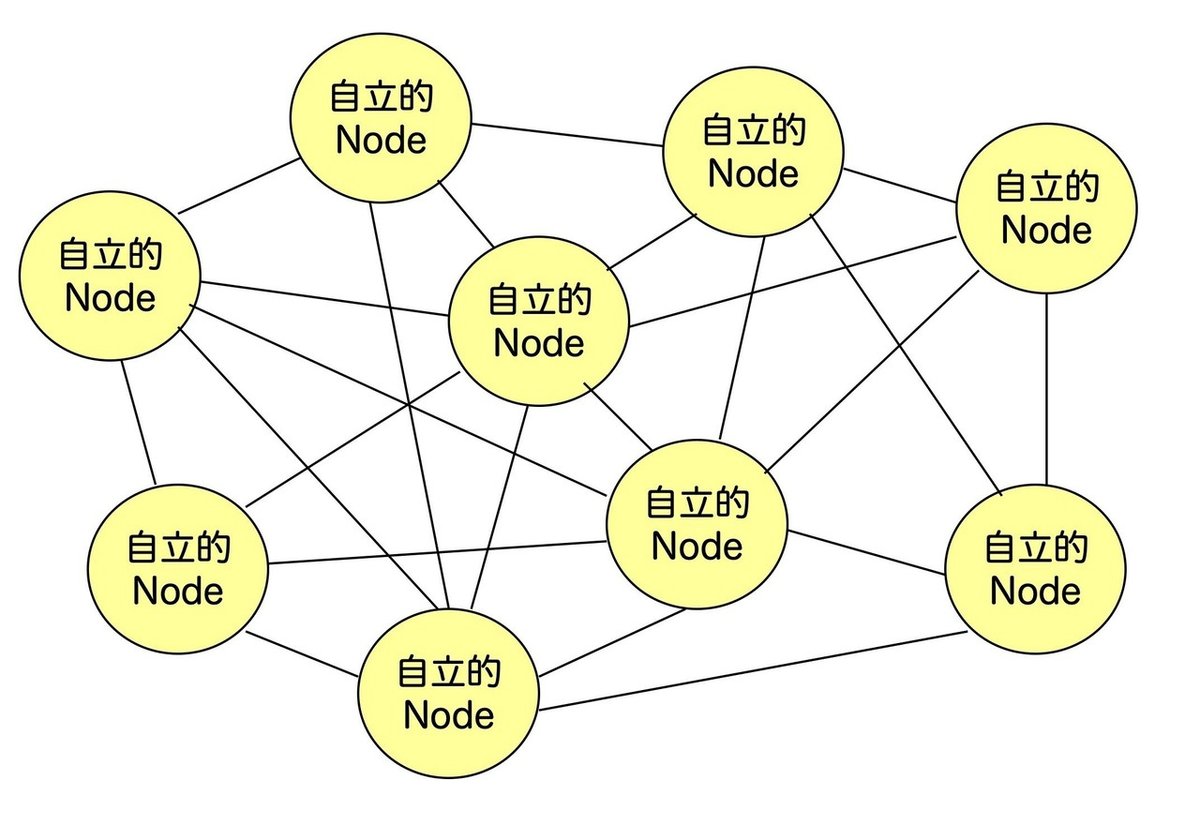

となると、大都市や、大都市圏が、自己完結的なノードのネットワークで構成されるような構造が浮かんできます。

図 自己完結的なノードのネットワーク体としての大都市構造のイメージ:各ノード内には、ひととおりの生活・サービス・業務機能が含まれている。

「集まりの複線化」と並行しながら、「規模の経済から距離の経済への動き」が都市構造を変容させていくと考えられ、そのことに対して答えを出していくことが、建築・都市の研究者に求められているように思われます。

以上、思いつくままに課題を列挙しましたが、これは取り組むべき課題に一部でしかありません。また、切り口を変えて見てみなければならないことも多々あります。さらには、ここで列挙した課題についての掘り下げも不十分で、単なる課題の頭出しでしかありません。これから、さらに投稿をしていきたいと思います。

Ver1. 2020年6月14日記す

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?