『1894Visions ロートレックとその時代』に行ってきました!後編【2021.3.4】

こんにちは、灯城です!

今日も、昨日に引き続き『1894Visions ロートレックとその時代』に行ってきた感想を書こうと思いますので、お付き合いいただけましたら嬉しいです。

※2021年3月14日(日)まで開催しています※

岐阜県美術館

ロートレック展がやっているということで、今回初めて岐阜県美術館に行ってきました。

JR西岐阜駅から歩いて15分ほどの立地で、お散歩がてら歩くのにちょうど良い距離でした!平日ということもあってか、来客数も少なめで、じっくり見て回ることができて良かったです。

昨日のnoteに岐阜県美術館はルドンを多く所有しているのでは…というようなことを書いたのですが、あのあと調べてみたところやはり積極的に収集しているようです。その数、約250点!

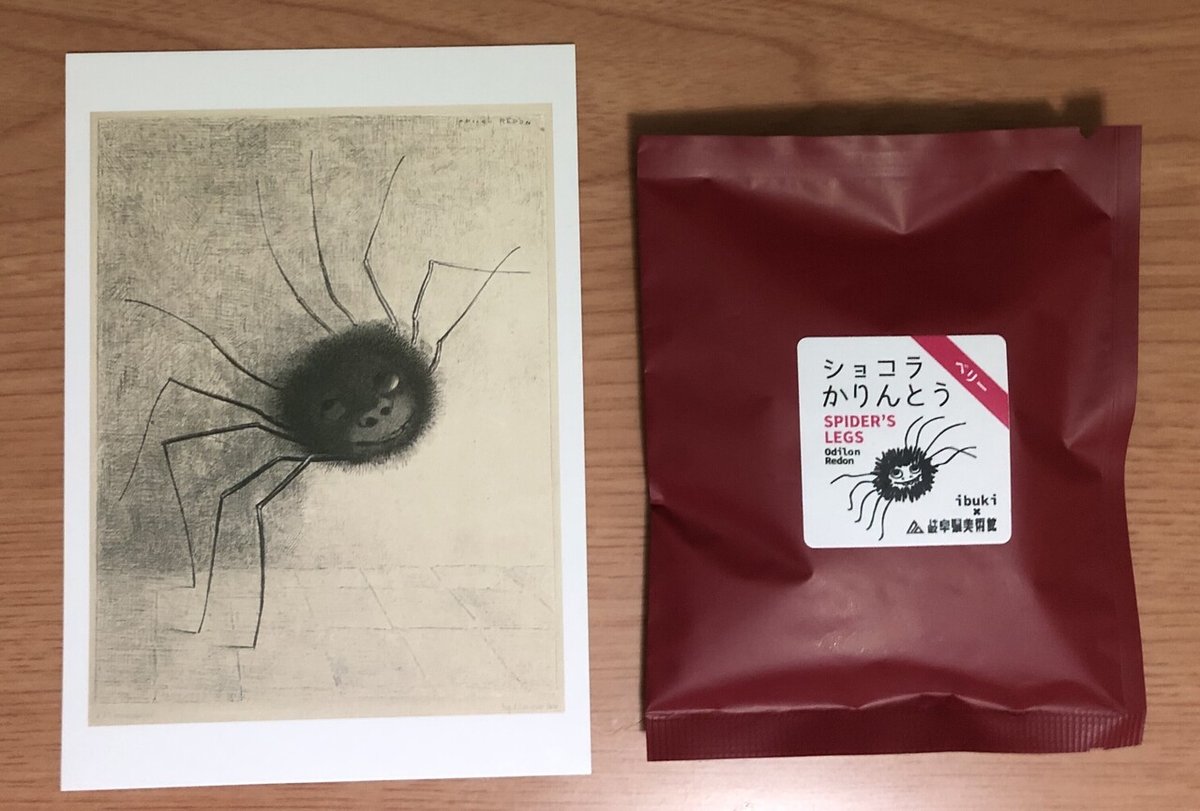

なかでも、ルドンの『蜘蛛』(1887)を推しているようで、モチーフにしたお菓子や羊毛フェルトで作られたブローチなどもありました。

つい買ってしまったショコラかりんとうとポストカード。

この10本脚の蜘蛛を最初にみた瞬間はぎょっとするのですが、徐々に愛らしく感じてきてこのポストカードもなかなかのお気に入りです。次に行く機会があったら、たぶんブローチも買ってしまう…笑

美術館の推し絵画グッズを見るのがとても好きです^^

そんなルドンについての感想をまず書こうと思います。

オディロン・ルドン

オディロン・ルドンは印象派の画家たちと同世代であるが、その作風やテーマは大きく異なっている。光の効果を追求し、都会生活のひとこまやフランスのありふれた風景を主な画題とした印象派の画家たちに対し、ルドンはもっぱら幻想の世界を描き続けた。【Wikipediaより】

展覧会では木炭を使用したものから、リトグラフのモノクロ作品がまず展示されていました。

先の『蜘蛛』(1887)もリトグラフによるもの。

水と油の反発作用を利用したこの版画手法、実は前編に紹介したロートレックのポスターと同じ手法なのです。

私はこれにびっくりしてしまいました!

同じ方法であっても(もちろん、制作時の工夫に大きな差があるとは思うのですが)ここまでまったく様子の違う作家が誕生するというのは興味深いなぁと思ったのです。

特にルドンは、印象派画家と同時代に生きながら自分の幻想的な世界を描くことを貫いているのがスゴイなぁと思いました。

ちょっと調べていただくとすぐに出てくるのですが、単眼の生物が主役の作品であったり骸骨であったり、現代ならそう珍しいモチーフではないと思うのですが19世紀末にこの画風を貫いたのがあまりにも格好良いと思うのです。

”独自の道を歩んだ孤高の画家”と言われるのも納得です。

そんなルドンは晩年になって、鮮やかな色彩を持つパステル画や油絵などに取り組むようになったそう。

岐阜県美術館所蔵の『黒い花瓶のアネモネ』(1905)が目の前で見られて本当に良かったです。

下の絵は私が模写したものなので、本来のものはぜひ検索してご覧になってくださいね。

この絵、本当に良かったです…。

なんといっても美しい。

ルドンの画風にアネモネ、あまりにも合う。と勝手に思いました。

この黒い花瓶をチョイスするところだったり、背景の塗り方であったりにルドンが表現したかったことやアネモネから受け取ったであろうことを考えてみたり。

絵画を観るときには「なんでこうしたんだろう?」って自分勝手に考えるのが大好きです。

個人的にですが、ルドンはアネモネの中心の黒々した雄蕊雌蕊と合わせるために黒の花瓶をチョイスしたのかなぁと思ったり、その自然界の黒に特別惹かれたんじゃないかなぁと思ったり。

モノクロ世界から色彩世界に移ってきたルドンの色使いは華やかでありつつも控えめで、洒落っ気のある感じが本当に素敵。

うう、今回でルドンの魅力に気付いてしまいました。

本当に良かった…。観に行って良かったです。

ポール・ゴーギャン『ノア ノア』

今回初めて知ったというか「そうだよね…」と納得したことがあったのでちょっとだけ書いておきます。

ゴーギャンといえばタヒチ。

原住民の姿や生活ぶりを描いたゴーギャンですが、そのタヒチ作品を発表したところ思ったような評価を得ることが出来ず、まずはタヒチの文化やその良さをわかってもらうために紀行文『ノア ノア』を制作したんだそう。

今回の展覧会ではその『ノア ノア』の版画を観ることも出来ました。

私はその解説や版画をみて、どの時代も「まずは良さを知ってもらう」ことって大切なんだよねぇ…としみじみ思いました。

確かに、ゴーギャンの絵は目をひくのですがどっちかというと美しくはないんです。(個人的な感想です)

それはたぶん、私がいまだにタヒチの良さや文化を知らないからで、きっとタヒチに行ったことがある人や知っている人はもっと関心を持って鑑賞することができるんだろうなぁと思うんですよね。

ゴーギャンをモデルにしたらしい小説『月と六ペンス』(サマセット・モーム)は読んだことがあって、今回はその小説の内容を思い出したりもしてなかなか感慨深い気持ちになりました。

色んな生き方がありますね。

山本芳翠

私はあまり存じ上げなかったのですが、山本芳翠(やまもとほうすい)は岐阜県出身の洋画家、版画家だそうです。

岐阜県出身ということで岐阜県美術館にご縁があったのでしょうか、所蔵の『裸婦』(1892)は重要文化財に指定されている逸品です。

こちらの作品、息をのむ美しさでした。

油彩による裸体作品を日本人が手掛けたものを観るのはたぶん初めてだったのですが、とても素晴らしいものでした。

フランス留学をし技法を学んだ山本芳翠は、明治期の日本洋画壇を牽引した一人に数えられているそうです。確かに本当にすごいんです。きちんと学べば国籍なんて関係ないのだという象徴のようでまばゆくも感じる作品でした。

山本芳翠の他の作品では『浦島』(1893-95)が面白かったです。

目玉作品の一つですね。

(構成要素が多すぎるので模写は断念しました…笑。ぜひ検索してご覧ください)

この作品、構成の仕方や人物の様子は間違いなく洋画風なのに随所に日本ぽさ(まず題材が浦島太郎!)が感じられて、眺めているのがとても楽しかったです。

洋画では聖書をモチーフにして描くことなども珍しくなく(前編のピエタなど)その流れのように浦島太郎が選ばれたと思うのですが、玉手箱を手にしてアンニュイな表情で亀の上に立つ浦島太郎がとても面白くて良かったです。笑

まるでボッティチェッリの『ヴィーナス誕生』…笑

まわりを取り巻く竜宮の使いたちも、エンジェルや女神たちのような動きをしていて面白いです。画面真ん中あたりの女性が投げている水晶玉の美しさと言ったら一見の価値あり。素晴らしいです。

現代になって鑑賞すると洋画の様子と浦島太郎がミスマッチに感じて面白いですが、当時の日本人はとっても驚いたでしょうね…!

そんなことにも思いを馳せて、とっても面白い鑑賞をすることが出来ました。

最後に

以上が『1894Visions ロートレックとその時代』の個人的な感想です!

ここまで読んでくださった方がいらっしゃいましたら、本当にありがとうございます。

願わくば、少しでも画家の良さやすごさが伝わっていましたら嬉しいです。

今回、絵画紹介したいものの画像引用って…?となり、だったら自分で描いてしまおうと思ってイラストに挑戦したのですが、なかなか楽しかったので別の機会があったとしても挑戦してみようと思います。

という本当に個人的な楽しみの報告…。すみません。。

もし美術館に行くのが好きだよ~という方が読んでいらっしゃったら、模写ぜひ試してみてください。より絵画がじっくり観れる気がしますし、なかなか良さそうです。なにより、描けると嬉しいし楽しいので…。笑

それでは、改めましてここまで読んでくださった方がいらっしゃいましたらありがとうございます。

世の中には楽しそうな展覧会がたくさんありますね。

素敵な絵画に今後も出会えることを願って…。

それでは失礼いたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?