【心理機能】主機能〜劣勢機能の意味を超ザックリ書いてみる【MBTI】

16personalitiesに興味を持った人で

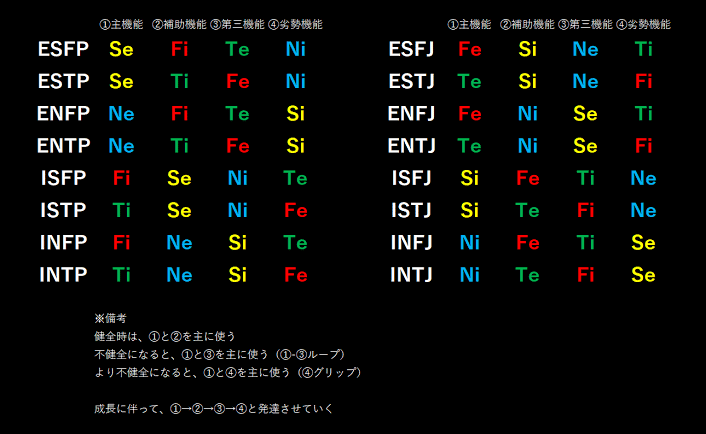

こういうアルファベットで示される心理機能を目にした人は多いと思う。

そして調べてみると「めんどくさっ!」となり、そのままの人も多いのではないだろうか。

各アルファベットが持つ意味や成り立ちについては書籍や下記のようなネット記事でたくさん見つかるので割愛する。まずは自分の自認するタイプに関するものだけの確認だけで良いと思う。

さて、各タイプの心理機能の並びだが、主機能だの補助機能だの劣勢機能だの

結局はややこしく取っ付きにくい印象は拭えない。

わかりやすくするために超思いっきり端折って説明しようと思う。

あくまで独自の解釈なので正確性については言及しないでいただきたい。

主機能

心の利き手

その人の強み、才能

器用にコントロールしてカジュアルに使える

補助機能

心の左手

上手く使えるのだが、使うのに少し恥ずかしさや抵抗感がある。

意識的に鍛えればさらに上手に鮮やかに使える。

第3機能

補助機能の補助 利き足

補助機能と違って使用に抵抗感がなく、使いやすいのでストレス下ではついつい使う。

主機能と違って使えば堅苦しくフォーマルな感じ。

つい使うわりには、ぎこちなく空回ったりミスをしたり上手くいかないことが多い。

非常にゆっくりと発達していき少しずつ扱いが上手くなる。

劣勢機能

苦手意識があり、無理に使ってもほぼ失敗する。自分で調整することもできないが、第3機能の補助をする。また主機能を使うために抑制される。

こちらもストレス下で意識されすぎることがある。

めちゃくちゃ端折ったがこのように捉えるとわかりやすいと思う。

さて、次にこれを自認がENFPである筆者に当てはめてみる。

ENFP (Ne-Fi-Te-Si)

主機能(利き手):外的直観(Ne)

もう瞬間で使う。

物事に対して、まず様々な視点から全体像を捉えようとする。一つのものから連想ゲームが始まる。深読みする。関連性のないもの同士が繋ぎ合わさる。

補助機能(左手):内的感情(Fi)

物事に対し、自分の持つ倫理観で判断・選択をする。簡単に言うと自分の中の良い悪い・好き嫌いで決める。

がそれに少し抵抗と気恥ずかしさがある。

例えるなら左手でラーメンを食べるところを人に見られるような感覚である。

第3機能(利き足):外的思考(Te)

物事を秩序ある状態にし、客観的に評価できる方法で公平に判断する。目に見える合理性と効率、競争意識

筆者の場合、特にストレス下でイキって使いがち。上手くないくせについつい使う。

結果として筆者は、ストレス下ではついつい強がる。

強がって合理性だの効率だの年収だの勝ち負けを気にする(ように見せようとする)傾向がある。

また結果を強く求めるようになるが、第3機能ゆえ上手くないので失敗し自己嫌悪や嫉妬に駆られる。

意識すればそこそこ使えるようになった。

劣勢機能(下手っぴ):内的感覚(Si)

過去の経験を自分の中に蓄積し、それと照らし合わせて正確に慎重に物事を捉える。体調や記憶、物事の細部を見る。

筆者(ENFP)から滲み出るポンコツ感の大元

しかしこの機能を抑えないと主機能が十分に使えない。

筆者(ENFP)はこれが劣勢なので

・細部までチェックしたはずが見落としている。

・すぐ忘れる。

・体調管理や睡眠コントロールが下手

・飽きっぽく繰り返しのルーチンワークが苦痛

・既存のルールに価値を見出せない。

などの特徴が出ていると思われる。

もはや得意な人に頭を下げてある程度頼っている。

また極端なストレス下では逆にこれらを気にするようになる。

以上、主機能〜劣勢まで超ザックリ説明するとこんなところだろうか。

是非ともご自分の自認するタイプで当てはめてみて欲しい。

以下は機能の成長について見解を書いているが、あくまで個人の意見であり、人それぞれの理想や心理機能の発達具合、環境も違うという前提理解の上で書いている。

あくまで個人的主観だが

第3機能や劣勢機能を鍛えようとするより

補助機能に絞って鍛えた方がメンタル的には楽になれるように思う。そしてそれに伴いバランスを取るために第3機能も発達してくる。

そして結果的に良い評価が得られるように感じる。

右手だけで物事をこなしていて、たまにこぼれたものをぎこちなく右足で扱っていたのが

地に足がついて両手が自由自在に使えるようになるイメージだ。

筆者(ENFP)の個人的な例でしかないが

仕事で出世や収入、競争を求める(第3機能Te)とだいたい失敗し心が苦しくなる。

それよりも自分の中の倫理観(補助機能Fi)を磨いて、それに従って主機能と力を併せて物事に挑むとストレスが少なく充実感がある。

筆者の場合は、倫理観に従って学生さんが楽しく受けられる講義を練ることと、オープンマインドで学生さんに接しそのサポートをすることで充実感が得られる。

そしてそれが結果的に周囲からの良いフィードバックが得られることになる。気がする。

あくまで筆者の場合なので参考の参考ぐらいに考えておいてほしいが

主機能〜劣勢機能の部分がしっくりきた方や、補助機能を使わず第3ばっかり使ってミスっちゃう等に心当たりがある方がいたら是非コメントいただきたいと思う。

あんまり周りに聞けないし。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?