水力・火力・原子力...温暖化と日本のエネルギーは??

夏には猛暑日が続いたり、前線の影響による集中豪雨が局所的に発生したりと、地球温暖化の影響による異常気象が増えていることは、私も生活の中で実感しています。

2050年のカーボンニュートラルや、2030年度の温室効果ガス削減目標など、世界規模で取り組みの必要性が叫ばれていますね。

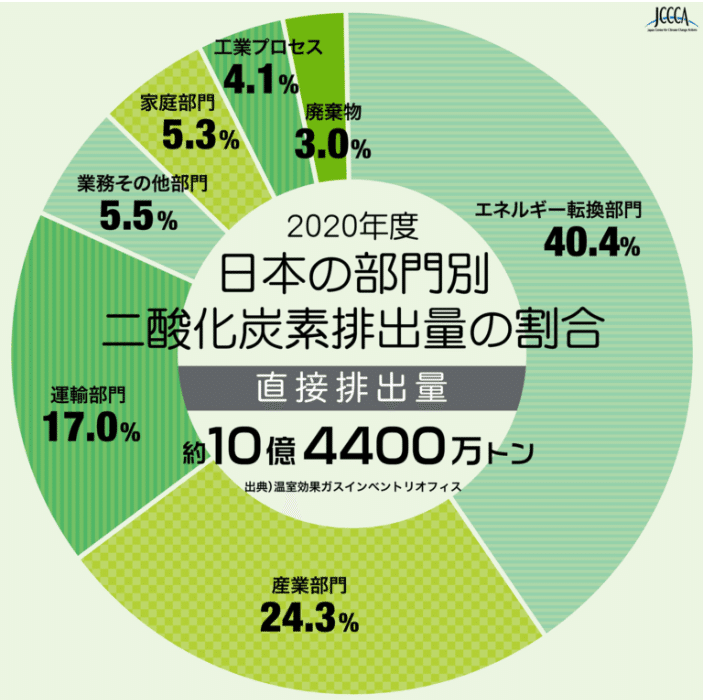

日本の二酸化炭素排出量の構成を見てみると、発電など含むエネルギー部門が約40%、次いで産業部門が約24%とこの2部門で大半を占めています。

このことから、温室効果ガスを大幅に削減するためには、個人レベルの省エネの取り組みよりも、エネルギーや産業部門で電源構成を変えるなどの画期的な取り組みが必要で、つまりは、国のエネルギー政策が一丁目一番地になってくると思います。

前置きが長くなりましたが、今回のnoteでは、水力・火力・原子力など、日本の主な発電方法について、特徴を記載します。

普段、エネルギーについて何となく気になっているけど、詳しくは分からない、そんな方が偶然この記事を読んでいただけたら嬉しいです。

専門的に、各エネルギーや発電方法を知りたい方は、Googleで検索いただければ、専門サイトがいくつもあります。今回の記事では、専門サイトとは異なり、気軽に概要を知っていただければと思います。

水力発電

河川の水を堰き止めて水路に流し込み、その水の力で発電機のタービンを回転させ発電する方法です。発電機はシンプルに言うと、磁石の周りをコイル(導線をぐるぐる巻いたもの)で巻いたもので、水の流れでタービンを通して磁石を回転させ、コイルに電流が発生するものです。

実は、火力発電も原子力発電もタービンを回転させて発電するという意味では同じで、原動力が水力なのか火力なのか原子力なのかの違いです。

水力発電のメリットとして、二酸化炭素を発生しないことが挙げられます。自然の水の力でタービンを回すので、二酸化炭素は発生しないですね。

デメリットとしては、水を溜めるためのダムの建設やそのほか水路や管理用道路などの建設のため、住民の移転や工事による自然への影響などが挙げられます。

火力や原子力発電所は冷却水に海水を利用するため沿岸部に建設されますが、水力発電所は山間部に建設されます。

また、水力発電所は山間部ならどこでも作れるかというとそうでもありません。年間を通して降水量が多く、また降った雨が広域から集まる河川である(川の流量が大きい)こと、またタービンに大きな力で流れ込むほうが電力が大きくなるため、水路の落差が取れる地形であること。そしてダムや水路トンネルを建設できる強い地盤であることなど、多様な条件が必要になります。

日本では、戦後復興から高度経済成長期に、有望な地点の水力発電所の開発は済んでおり、新規の大規模水力発電所は建設が見込めません。既存の施設を適切に維持管理しながら、長く使っていくことが必要になります。

火力発電

火力発電は、石炭や石油、天然ガスなどの燃料を燃やして水を沸騰させ、蒸気の力でタービンを回して発電する形式です。

何らかの燃料を燃やすので、二酸化炭素を発生しますね。温暖化対策が喫緊のこの時代、この点がデメリットとなります。

また、十把一絡げに火力発電を語るのは乱暴で、例えば天然ガスによる火力発電は熱効率が高く、二酸化炭素排出量が他の火力に比べ少ないものもあります。また、諸外国の火力発電と比べると、日本の火力発電は性能が高く、発電効率が高いという特徴があります。

火力発電の大きなメリットに、発電量の調整が他の電力に比べて容易ということがあります。日中に多く発電して、夜間は休ませるなどの調整が可能で、電力需要のピーク・オフピークの調整に貢献しています。

原子力発電

原子力発電は、ウラン燃料の核分裂による熱で水を沸騰させ、その蒸気の力でタービンを回して発電します。蒸気でタービンを回すという点は、火力発電と同じですね。

2011年の福島第一原子力発電所事故では、放射性物質が放出されたことで住民や周辺環境に甚大な被害を与えました。

原子力発電では、リスクの高い放射性物質を扱うため、安全管理/リスク管理と特に周辺住民を含めた国民理解が大切だと思います。

また、大きな課題があり、放射性廃棄物の最終処分場が決まっていない状態で原子力発電を続けていることです。原子力発電に伴い放射性廃棄物が排出されますが、長期間にわたり放射線を出し続けることから、地下深くに埋設する地層処分が検討されています。しかしながら、この最終処分場の具体的な場所は決まっていません。

では、このような課題がありながら、なぜ日本では原子力発電が推進されてきたのでしょうか。

いくつかの観点がありますが、一つにはエネルギー安全保障が挙げられます。

エネルギー資源に乏しい日本では、原油や石炭、天然ガスなどは輸入に頼ります。例えば、原油についてはサウジアラビアやアラブ首長国連邦など中東に依存しています。

安全保障の観点から、特定の国や地域に依存することは得策ではなく、エネルギー資源を多様化し、輸入先を分散させる必要があります。

日本は、原子力発電の燃料であるウランをオーストラリアやカナダなど政情の安定した国から輸入しています。

もう一つの観点として、発電規模が挙げられます。原子力発電は、一つの発電所で水力や火力よりもさらに大きな電力を発電でき、日本の経済成長の土台を支えてきました。発電コストも安いとされており、日本の主力電源の一つでした。この発電コストについては、福島第一原発の事故以降、安全対策のコストを見直すことで、実は安くないのでは、との声も聞きます。

あと一点、とても大切な点ですが、原子力発電は二酸化炭素を排出しません。燃料を燃やさないので、二酸化炭素が出ないですね。冒頭、二酸化炭素の主要排出部門がエネルギー部門であることを述べました。原子力発電は、大きな電力を創出しながら温室効果ガスは出さないという点は確かなメリットなんですね。

このあたり、原子力発電をめぐる議論の難しい部分だと思います。

一旦、まとめです

今回は、水力・火力・原子力の特徴について記載しました。

まだ、風力・太陽光・バイオマス発電などについても書きたいのですが、長くなってしまうので次回にしようと思います。

また、各電力の特徴を記載した後には、全体を踏まえて日本では今後どのようなエネルギーを選択していけばよいのかも考えてみたいと思います。

ここまでお読みいただいてありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?