【サイエンスコラム#4】なぜ、月経回数が300回以上も増えたのか?

朝からトランポリンを跳んでもう眠い(10:00)RYUSEIです

最近は、科学と社会学を共に考えることばっかりやってます

科学的事実の変化と、社会の変化の関係性はかなり存在する

つまり、科学は社会のそばにある

今日はその一例を感じた記事をピックアップしてみた

この記事を男性の自分が取り上げるのも違うかもしれないけど、男性だからこその勉強も含めて書こうと思う

Topic💡:なぜ、月経回数が400回も増えているのか?

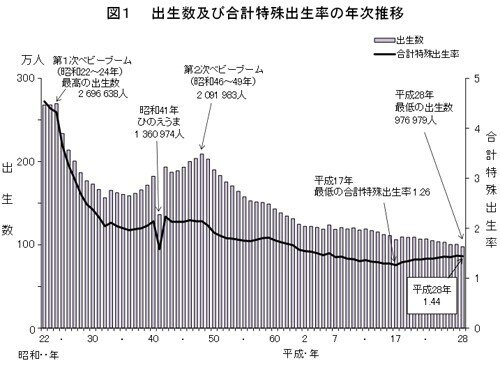

1.女性の月経(生理)の回数はどのくらい増えた?

戦前の女性は、人生の月経回数が約50~150回であると言われていました

それが80年ほど過ぎた現代では、約450回であるそうです

個人差はあれど、3~5倍増えていることになります

⇓参考記事

2. どうして月経(生理)が増えたのか?

A : 出産回数が減ったからである

昔の人(ここ100年以内)は、平均で4~5人を出産していました

現代は、0~2人に出産数が減りました(2018年統計:1.42人/1人あたり)

月経は、妊娠期や授乳期では、止まります。

つまり、妊娠と初期の母体による子育ての回数が増えれば、閉経までの回数は減ります

3.月経の回数が増えることで、何が変わるのか?

A : 卵巣などのガンや子宮内膜症などのリスクが増加します

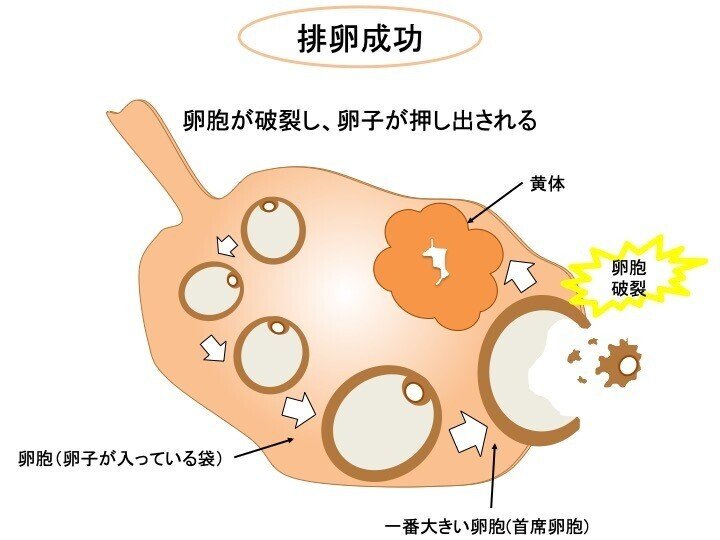

排卵は、そもそも卵巣の壁を突き破ってでてきます

卵巣に穴ができ、それを自然治癒で閉じるメカニズムが起きます

この回数が増えれば、傷ついた穴から炎症やウイルスなどの感染確率が必然的に高くなります

また、生理の度に、子宮は自身の内膜を卵が着床できるように育てます

ですが、着床するとき以外は、子宮内膜が必要ないため、育てた分の内膜はがれ落ち、それが体外に血液と共に出されます(経血)

つまり、生理の回数が多ければ、子宮が育てるエネルギーと捨てるエネルギーを回数分使うことになり、子宮へのストレスが増えていきます

4.女性の社会進出と、生殖で起こる病気やストレスが起こりやすくなっている

80年前と比べて、女性が社会進出が進み、女性の人生≠妊娠することでも少しずつ無くなってきている世の中(まだ問題だらけですが)で、社会の進出が進むにつれて、生殖の病気リスクが高くなっていくことになります

もちろん、病気のリスクを下げたりするなどの薬は出てきてはいますが、根本的な解決にはなりません

生殖の原理と社会の変化の関係性の観点から考えられることは、

女性は、現代の社会に出れば出るほど、より高いリスクと共に生きていることになる

ということになります。 ここからは個人的意見になりますが、

現代で押し進めようとしている女性がより多分野の多くのレイヤーへと進出は、社会の多様さや変化を考えていくとものすごく素晴らしいと思う!

しかし、社会への進出だけでなく、同時並行で、人という生物として起こりうる問題や現象の側面に焦点を当て、社会全体で解決して受容していくこと、特に異性の問題を異性が意識する、をしなければ、問題を隠しながら表だけは進出しているようになってしまう

なんてことが起こってしまうのではないかと感じました。

性を学びたい人が、学べる社会であってほしい

知識と情報を手に入れ、人に優しくなれる社会であってほしい

参考記事➁⇓

みなさんは、生理の回数についてどんな考えを持ちましたか?

このサイエンスコラムは週2回更新で、サイエンス記事で面白いなと思った事実や多くの人に僕が聞いてみたい倫理観や事実についてシェアし、見ていただいた人のコメントを頂けたらと思っています。

もし、興味ある方は、卵子についてもどーぞ!

👇先週の記事:【卵子の数は、年齢と共に減り続けている運命にある】👇

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?