【朝読書】「分かる"」=「分ける」 思考力の話

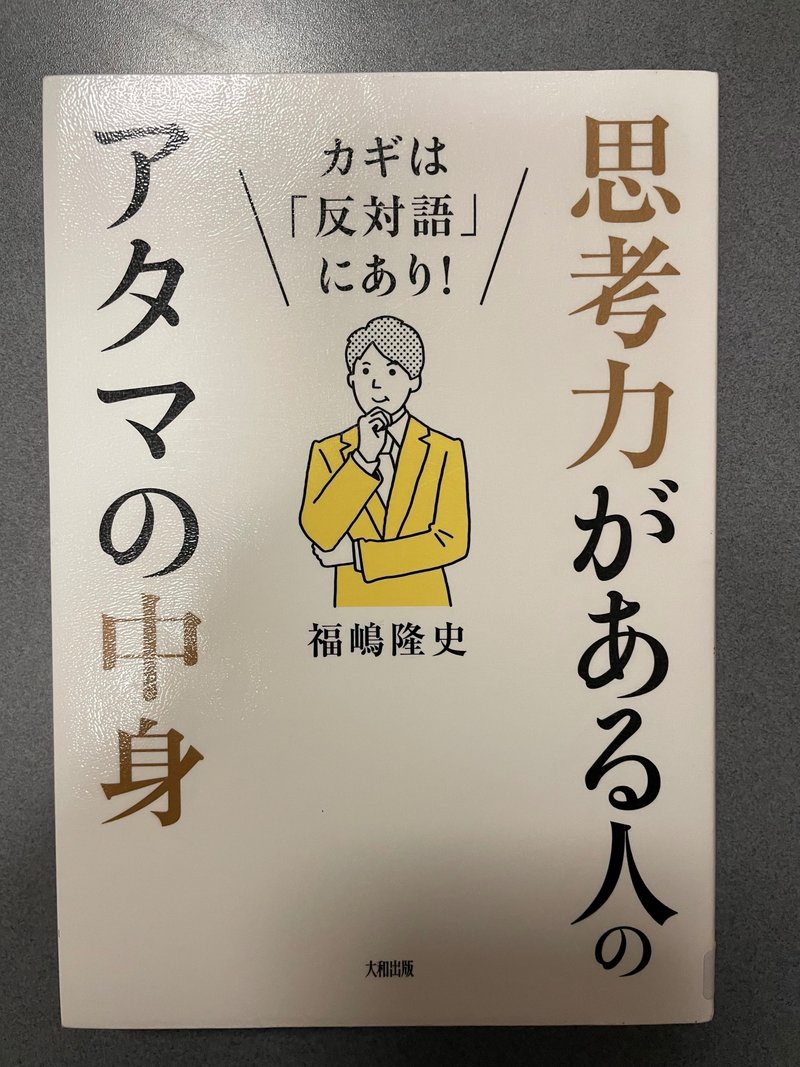

今日は、"思考力がある人のアタマの中身"を読みました。

思考力に関する本を読み出したワケ

株式投資の勉強を始めてから、投資に関するを本をこれまでたくさん読んできました。

そこでは、「この株価の動きはこうだから、こうなるだろう」というチャートの動きの話、「DCF法を使うと企業価値を計算でき、理論株価計算できる」というバリュー株投資の話、「相場が全てだから、今買いたい人が多いのか売りたい人が多いのかを見ていく」板情報の話などたくさん見てきました。

その中で、僕が「これってどう考えたらいいんだろう?」「この動きとこの動きの違いってなんだろう?」って色々疑問んい思うことがたくさんあります。

そうやって自分のアタマの整理できることもあれば、整理できないこともあって考え方ってかなり大切だと実感することが多くなってきました。

そこで、思考力とタイトルにつくものを片っ端から読んでいます。

これが、どこまで繋がっていくかは未知の世界ですが、このような背景があって読んでいます。

「分かる」=「分ける」

この本で、分かる=分けるについて書かれてある箇所で、こう書かれてありました。

何かを切り分けることができた(=区別できた)時、それを「分かった」と表現するのです。

本ではウサギの絵の例を出していました。

ウサギを絵で簡単に分解してみると、

耳

胴体

尻尾

がありますが、このうち胴体と尻尾だけでは見分けがつきません。

でもこれに耳がつくことで、「ウサギだ!」って分かることになります。

つまり、分けること=分かることなのです。

僕も今の仕事では分析装置を扱っているのですが、分析装置自体を説明する時には

どんな部品が使われているか?

何ができるのか?

1つ1つの部品の意味は?

などと分けて説明しています。

さらに言えば、他の分析装置との違いまでも説明することがあります。

逆に考えてみるとここまで分けて説明できることもイコール分かっていることになるのだと思います。

さらにさらにここから考えると新しい原理の装置や小難しいと思うような話も1つ1つ分けて考えてみると理解しやすいのだと本を読みながら、自分の経験を当てはめてみるわかりました。

バリュー株投資で考えてみる

現在勉強しているバリュー株投資で、様々な投資に関する指標をを学んでいる時になんとか理解しようと自然にやっていたことがあります。

それは、1つ1つ自分が理解できるところの単位まで分解して学んだということです。

例えば、実際にのバリュー株投資から理論株価を計算するものではなく、企業の稼ぐ力を示すもの指標として、ROICというものがあります。

計算式としては、

NOPAT÷投下資本です。

でもこれでは何のことかさっぱり理解できませんでした。

そこで、以下のように分解していきました。

Q1:NOPATとは?

A1:税引後営業利益のこと

Q2:税引き後営業利益はどうやって計算する?

A2:営業利益×(1ー実効税率)

Q3:実効税率とは?

A3:会社が利益の額に対して負担する税金の額の割合。

約30%〜40%程度

Q4:投下資本とは?

A4:有利子負債+株主資本

Q5:有利子負債とは?

A4:B/Sで言うと、「短期借入金」「長期借入金」「社債」

こんな感じで1つずつ分解していきました。

すると結構すんなり理解=分かることができました。

どうしても聞きなれないワードって難しいって感じてしまって、そこで終わってしまうことが多いのです、この「分かる=分ける」ってことはとても大切なことだと改めて理解できました。

以上、今日はここまでです。

読んでいただいた方はありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?