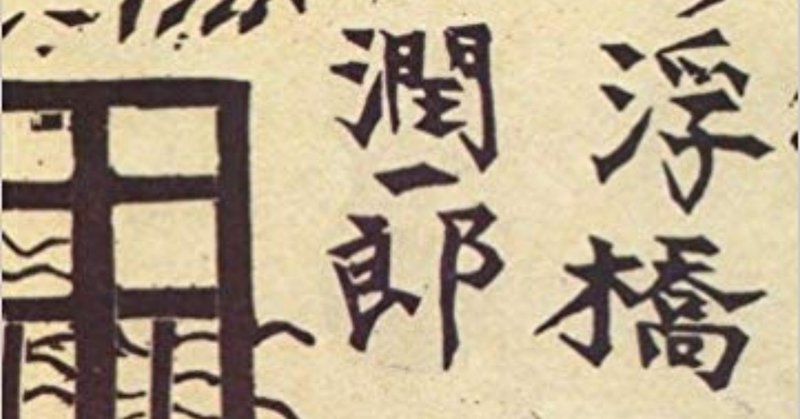

題:谷崎潤一郎著 「夢の浮橋」、「幼少時代」を読んで

谷崎潤一郎の作品もだいぶ読んできた。無論、主要な作品は読んでいるから、もう読むのを止めてもよいのかもしれない。谷崎に対するイメージはもう変わりなくて、少しも膨らんでこない。谷崎潤一郎なる作家論はイメージを元にすれば書けるはずである。無論、概念的な基盤は既に持っていてまったく変わらない。この「夢の浮橋」、「幼少時代」もそういう意味では、随筆、幼少時代の思い出とそんなに意味のあるものとは思われない。ちらちらと読むと、谷崎は自らの人生経験から題材を求めることが多いためか、他の作品でも使われていたモチーフが結構含まれている。まあ、眺めて読んだので作品の内容を簡単に紹介したい。

「夢の浮橋」は「夢の浮橋」だけが小説で、「親不孝の思い出」、「高血圧症の思い出」、四月の日記」、「文壇の昔ばなし」が随筆である。「幼少時代」はすべてが随筆で約20作品ある。これらの随筆は先に述べたように谷崎自身の経験を文章に表したものである。以前、高名な人物たちの随筆を何冊か購入して読もうとしたが、まったく読めなかった。随筆とは人の体験を追体験させるものであるから、感性、趣味、文体などが合わなければ読まずに捨て置くだけである。他人の体験ほどつまらないものはない。つまらない人の発する言葉を永劫に聞いているのと似ている。そういう意味では夏目漱石の随筆は読むことができた。「硝子戸の中」などはとても良かったと思っている。話が関心を引いて読ませる。いわゆる随筆の書き方が読むポイントに含まれるのかもしれない。谷崎の知識の披露が長くて、長い文体が興を削いでいる。それに漱石のように出来事に基づいたある種の謎や緊迫感を含んでいない。漱石の場合、推理小説が好きだったようで謎を含んで出来事と心理が推移していくその書き方が良かったのかもしれない。作者の心理が緊迫して謎を含んで、出来事が意味をもしくは無意味を含んでいる。まあ、こう言ってしまえば身も蓋もなくなる、がそれぞれの作家の随筆を読んで実際に感じたのだから致し方ない。

そのため「幼少時代」は表紙の紹介文を掲載して終わりにしたい。『江戸の面影を残す明治中期の東京下町に生まれ育った谷崎潤一郎が、生い立ちから小学校卒業までの暮らしを愛着をこめて描き出した回想記。団十郎や菊五郎の芝居見物、少年の日の読書など、谷崎文学を読み解く話がいっぱいつまっている』こう記述されると小説作品を読み説くには、作家の経験を知っておくことが必要と思われるが、まあ、読書は作家論を書くために読んでいるのではなくて、面白いから読んでいるのであって、その延長線上に作家論がある。いわゆるエクリチュールに基づいた解釈が可能であって、それが作家論になるはずなのである。それにそもそも随筆が露出趣味に基づいたものであってはいけない。何かしらの作品でなければならない。読み応えがなくてはいけない。こう言えば、なぜこうも自らの人生を書き切らなければならないのだろうと疑問に思う。人間は個体として生きている、谷崎は自らの個体の記憶を呼び戻して記録しなければならないとの執念を持っていたのだろうか、とつい余計な思いが生じてくる。

こうした思いは個々人にて違っている。どうしても人間は消尽してしまうのであるから、固有名詞はn番地へと飛び地して掻き消えてしまうものと思っている私には理解不能にもみえる。個々人の記録など必要ない。立派な墓もついえてしまうのである。墓地に行くと本当に立派な墓があって固有名詞が厳然と建立されているのを見ると、なんとなく阿保らしく思われる。柳田国男によると、死んだ人間は三十年を経て忘れられることによって神になることができる、なんてこともどこかに書いていたと記憶している。三十年経つと、経っても経たなくてもいわゆるすべてが忘却の彼方に消えてしまうのである。従って墓碑に、まあたくさんの名前を刻んでも、あまり意味のあることとは思われない。個々人とは常に死んで忘れられる者たちである。悲惨などの出来事も関与しない、ただ生きていた人間が死んで物質として解体しただけである。これは古今の真理である。なんて、思うに任せて書いていると随筆っぽくなるからもう止めよう。

「夢の浮橋」だけは少し論じたい。この短編のあらすじはこうである。最初に源氏物語を読んだ後の母の一首があって、主人公はこの母が実母であったか継母であったか思い出せない。こうした二人の母が、継母の乳を口に含むなどの現実の行為に、思い出が重ね合わさってくる。父は息子と継母との関係性を優しく見守っているだけである。自らが死ぬ者と覚悟して継母と濃厚な関係性を持つように企てているのかもしれない。この母が産んだ子を里子に出すのを訝し気に思い主人公は調べる。弟として引き取る覚悟である。妻になる女は、夜に母の寝室に行くが主人公が呼ばれることはない。弟には母の面影がある。父が死にやがて継母も死んで、主人公は妻を離別し、弟が一人前になるまでは一緒に暮らそうと思っている。

解説を読むとこの「夢の浮橋」の二人の母にはモデルがいるとのこと。そして谷崎の妻の死産が関係しているとのこと。なるほど、谷崎は自らの経験を題材にして小説を拵えていることが多いから本当のことなのだろう。ただ、それを知らずに本小説を読んでいたその途中まではすごい傑作だなと思っていた。現実が過去と幻想的に重なっていて、母恋や女のエロシチズムを含み、謎を秘めていて筋書きにも心理にも奥行きがあるのである。でも、最後は弟と暮らす決意表明であっけなく終わってしまった。もし、「細雪」のような長編であったなら、過去と幻想的に重なる現実の描写がずば抜けている、今までにない表現を持った作品になったはずだと、とても残念に思っている。晩年の口術筆記の作品であるらしい。致し方ない。これまでに読んだ作品では「少将滋幹の母」が作風的には一番作似ているが、「少将滋幹の母」が作品として高度に完結しているに対して、「夢の浮橋」はやはり未成熟なのである。

さて、谷崎潤一郎の作品もだいぶ読んできたので、気になっていた「冨美子の足」や「谷崎源氏」など数冊を読んで終えたい。そして、「谷崎潤一郎作品の紹介と解読」としてまとめたい。

以上

詩や小説に哲学の好きな者です。表現主義、超現実主義など。哲学的には、生の哲学、脱ポスト構造主義など。記紀歌謡や夏目漱石などに、詩人では白石かずこや吉岡実など。フランツ・カフカやサミュエル・ベケットやアンドレ・ブルドンに、哲学者はアンリ・ベルグソンやジル・ドゥルーズなどに傾斜。