ブラオケ的クラシック名曲名盤紹介 〜オケ好きの集い〜 #11 『序曲「南国にて(アラッショ)」 作品 50』

イギリスの作曲家、エルガーと言えば『威風堂々』を思い浮かべる人が多いだろう。他にも、『愛の挨拶』や『ニムロッド』、『チェロ協奏曲』あたりを思い浮かべる人が多いと思われるが、『南国にて(アラッショ)』を思い浮かべる人はなかなか居ない。エルガーは、イギリスでは超有名人ではあるが、日本においては、日本語の伝記が2023年1月時点では電子書籍(水越健一著:「愛の音楽家エドワード・エルガー」他)でしか販売されておらず、紙媒体で発売されていないという時点で、どちらかというとマイナーな作曲家という位置付けになるのであろう。しかし、南国にて(アラッショ)を含め、2つの交響曲、ゲロンティアスの夢、スターライト・エクスプレスなど、本来ならもっと日本でも評価されるべき名作は多数あるのだ。そこで、今回は弊団の次回定期(第16回定期演奏会)にて演奏予定の「南国にて(アラッショ)」に焦点を当てて、本作品の素晴らしさをお伝えしたい。

ところで、「南国」と言うと、多くの日本人はグアムのようなリゾート地をイメージすると思うが、ここで言う南国というのは、イタリアの北西部リグーリア州・サヴォーナ県にある「アラッショ」という町のことである。

人口は約10,000人で、人口密度は約609人/km2の中規模な町だ。10世紀から11世紀にかけて、サンタンナ・アイ・モンティの小さな教会の近くに最初の核となるブルグム・アラキシイが生まれ、その裏山の現在のマドンナ・デッレ・グラツィエの集落付近、当時からカステと呼ばれていた場所に他の家族が住み始めたのがきっかけで出来た町であり、「アラッショ」という地名は、皇帝オットー1世の娘アデラシアが従者アレーモと逃亡し、アラクシオまたはアラシオ(現在のアラッシオ)の丘に定住したことに由来する。

さて、そもそも何故エルガーがアラッショをテーマとした作品を作曲したのだろうか?それは、1903年12月から1904年1月に掛けて訪問したイタリア家族旅行に由来する。そのイタリアのアラッショで見た建物や風景、歴史からインスピレーションを得て「南国にて(アラッショ)」は作曲されたのだ。エルガーは後に

「そのとき、全てのことが一度に私の脳裏に閃いた - 小川、花、丘。一方には遠く雪を頂いた山々がそびえ、また一方には地中海が広がる。その時私が立っていた場所はその昔、兵士たちが争ったまさにその場所である - そしてまた次の瞬間、突如として私は現実に立ち返った。その時、私は序曲を作曲してしまっていたのである。後に残されたのは、ただそれを書き留めることだけだった。」

…と回想している。実際に、作曲自体は1904年の1月上旬から構想を練り始め、2月下旬にスコアが完成していることから、アラッショに滞在している間に、構想の大半が既に頭の中で出来上がっていたのだと推察される。

旅程について

ここで、エルガー一家の旅程について少し触れたい。そもそもエルガー一家は本当にアラッショしか訪問していないのだろうか?エルガー協会[1]が公表しているエルガーのスケジュールを見ると、イタリア旅行の準備をし始めたのが1903年11月16日で、準備完了が11月24日、出発が11月25日となっている。以降のスケジュールは下記の通り。

1903年11月

11月25日 ドーバーへ移動し、パリへと移動。

11月26日 パリ滞在。

11月27日 パリからマルセイユへ電車移動。

11月28日 マルセイユからボルディゲーラへ電車移動。

11月29日 イタリア入り(天候は大雨)。

11月30日 ボルディゲーラ滞在。

1903年12月

12月1日 11:20の電車でサンレーモへ移動、不動産業者と相談。

12月2日 邸宅巡り。

12月3日 ロデワルドの死を悼む旨の手紙をデイヴィス宛に書く。

12月4日 ヨーク大司教William Dalrymple Maclaganと会う。

12月5日 「私はロバを買うつもりだ。」という旨の手紙をイェーガー宛に書く。

12月6日 アリスがゴートン神父宛に使途の解釈について手紙を書く。

12月7日 アラッショに向かう、サン・ジョヴァンニ邸を借りる。

12月8日 ロバの道でしか行けない場所を買いたい旨の手紙をシュスター宛に書く。

12月9日 イタリア観光(場所は不明)。

12月10日 アラッショに向かい、Salisbury hotelに滞在。

12月11日 イタリアを満喫している旨の手紙をイェーガー宛に書く。

12月12日 日記。「朝は晴れ。夜にはまた雨が降り、一日中曇り空で、多少なりとも湿気がある。家の中が暖かくなってきた。」

12月13日 日曜日のランチを満喫している旨の手紙をグリフィス宛に書く。

12月14日 日記。「最悪な天候。」

12月15日 日記。「最悪な天候。2人とも落ち込んでいる。どこにも行かない。」

12月16日 日記。「ワイン樽を積んだ船が到着し、海に投げ込んでロープで岸に引き上げて荷揚げした。」

12月17日 日記。「風が強く、相変わらず最悪な天気。」

12月18日 1895年のパートソング「雪と飛ぶ歌声の鳥」のオーケストレーションに忙しい。

12月19日 ウォートリー宛に手紙を書く。

12月20日 リーズでの初演約束に関する手紙をグリフィス宛に書く。

12月21日 キャリスと共に到着したバーリーのコメント。「ジェノヴァで出迎えてくれ、そこで一泊しました。エルガーは興奮し、幸せそうだった。彼は素敵な環境と食べ物の変化が気に入ったようで、すぐに作曲をしたいと思うようになりました。」

12月22日 バーリーのコメント。「翌朝はジェノヴァで過ごした。エドワードは小さな脇道や路地を飛び回り、アリスを心配させたが、音楽店を見つけ、オーケストラの原稿用紙を買い、通訳の私の仕事として、小さなピアノのレンタルの手配をした。キャリスは、いつものように静かで魅力的な重々しさで、私たちのおどけた様子を見守っていた。」

12月23日 岸に上がっていたワインがどこで売られているかを探しに港へ行く。

12月24日 11時のミサに参加。

12月25日 午後に大教会堂(ドゥオーモ)、サンタ・クローチェ大聖堂に行き、コルニーチェ通りに戻る。

12月26日 ウスター・フィルハーモニック協会の指揮者職を退く旨の手紙をウェッブ宛に書く。

12月27日 「誰の話も全く聞かないようだ。私たちは寒さに震えながら座っている。この1ヶ月で5回も晴れたのに、いつになったら晴れが来るのだろうと思っている。」という旨の手紙をイェーガー宛に書く。

12月28日 アラッショ散策。

12月29日 ヒギンズがコヴェント・ガーデンで開催される音楽祭について、エルガー宛に手紙を書く。

12月30日 日記。「寒く、最悪な天気。」

12月31日 1年の締めくくりに関する日記を書く。

1904年1月

1月1日 アリスの日記。「イタリア、アラッシオのサン・ジョヴァンニ邸にて。悪天候の後の晴れた日。」

1月2日 アラッショ散策。

1月3日 バーリーの日記。「新年最初の日曜日、私は英国教会の礼拝に出席し、ハンサムな聖職者が訓読した。その日の午後、エドワードとアリスと私は別荘のバルコニーに座っていたが、そのとき同じ聖職者が通りかかった。エドワードは、彼の獅子頭が印象的で、一般的なイタリア人神父より優れているとコメントしました。」

1月4日 「南国にて(アラッショ)」の作曲開始。

1月5日 アラッショ散策。

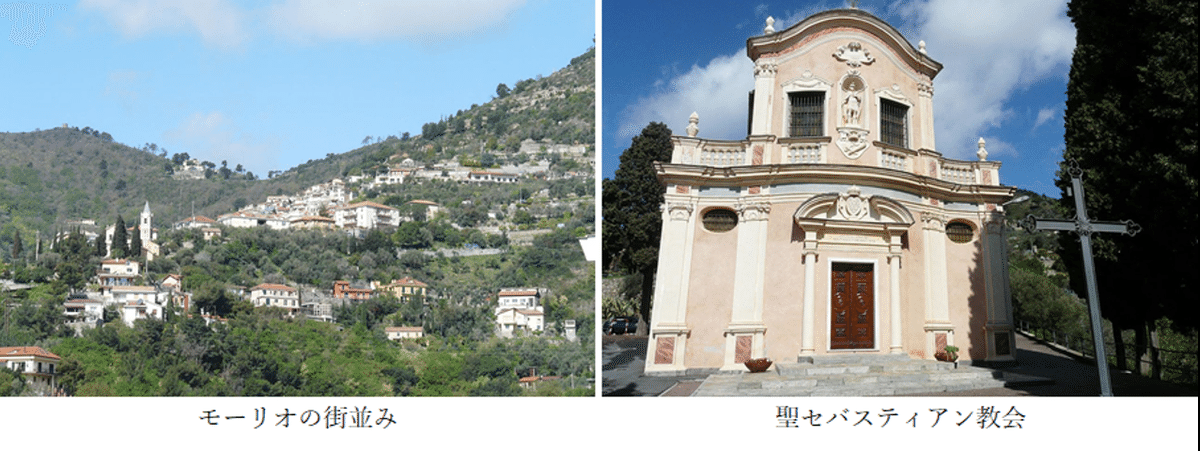

1月6日 昼食後にモーリオへ移動。エドワードは「モーリオ」という言葉を気に入る。リードの日記。「キャリスから聞いたのだが、彼はこの馬鹿げた名前(モーリオ)を繰り返し、最後には実際に音楽の中に入れたそうだ。」

1月7日 「ヒギンズたちに交響曲は不可能だと言わなければならなかった。私は(リーズ)フェスティバルのための演奏会用序曲「南国にて」を部分的に約束した。」という旨の手紙をシュスター宛に書く。

1月8日 アリスの日記。「午前中にウェストミンスター学長が来て、書斎でエドワードと長い間お話をした。」

1月9日 昼食後、電車でアンドーラへ移動。日記。「サン・ジョヴァンニ・バッティスタ教会まで歩いていき、そこで羊飼いが羊の群れを眺めていた。羊飼いと羊の群れ、巨大な橋と道路は、畏敬の念を抱かせる。古代の執拗で圧倒的な前進力を描き、後の時代の争いと戦争(the drums and tramplings)を表現した音楽。そのとき、全てのことが一度に私の脳裏に閃いた - 小川、花、丘。一方には遠く雪を頂いた山々がそびえ、また一方には地中海が広がる。その時私が立っていた場所はその昔、兵士たちが争ったまさにその場所である - そしてまた次の瞬間、突如として私は現実に立ち返った。その時、私は序曲を作曲してしまっていたのである。後に残されたのは、ただそれを書き留めることだけだ。」

1月10日 アンドーラ散策。

1月11日 序曲を書く。ウェストミンスター学長が昼食に来る。楽しい一時。

1月12日 昼食後、電車でアルベンガへ移動。そこから歩いてヴィラ・ノヴァへ。

1月13日 コヴェント・ガーデン音楽祭のオルガンに関する手紙をピット宛に書く。

1月14日 アリスの日記。「天気は荒れているが、1時50分にアンドーラに行って歩いて帰ってきた。素敵だ。」

1月15日 バーリーの日記。「私は春学期の初めにイギリスに帰らなければならなかったが、エルガー一家は少なくとももう1ヶ月は滞在するつもりだった。」

1月16日 ウィリアム・キャリントン卿の手紙。「皇太子の指示により、2月3日の7時半にマールボロ・ハウスでの夕食会に招待し、国王に会わせ、その後、王立アマチュアオーケストラ協会の喫煙コンサートに参加させることにした。」

1月17日 アリスからハイドへ、アラッショ旅行を満喫している旨の手紙を書く。

1月18日 「この家には2月10日か11日まで居る」という旨の手紙をシュスター宛に書く。

1月19日 近況報告の手紙をアトキンス宛に書く。

1月20日 スタンフォードがリーズ音楽祭会長宛に手紙を書く。

1月21日 アリスの日記。「エドワードは何日もかけてウィリアム・キャリントン卿から手紙を受け取り、2月3日にマールボロ・ハウスで食事をして、王に会い、その後コンサートに行かないかという誘いを伝えてきた。午後、私は私書箱に行き、承諾の電報を打った。」

1月22日 エドワードは国王に会うよう命じられる。

1月23日 エドワードが病気になる。

1月24日 今週中に戻る旨の手紙をイェーガー宛に書く。

1月25日 エドワードが演奏会で威風堂々を指揮してくれることを期待して、カリントンが手紙を出す。

1月26日 エドワードの調子が良くなる。

1月27日 調子が良くなり、楽譜作成に忙しい。

1月28日 帰国後、シュスター宅に滞在したい旨の手紙をシュスター宛に書く。

1月29日 楽譜作成、荷造り、支払いなどで大忙し。

1月30日 11時2分にアラッショ発。

1月31日 パリで一夜を過ごす。

1904年2月

2月1日 ロンドンに戻り、ウェストミンスターにあるシュスター家に滞在。

2月2日 王様の晩餐会で演奏する威風堂々第1番のリハーサルを行う。

2月12日 ノヴェロ社に「南国にて」のローマ人の主題の部分のスコアを送る。

2月17日 頭痛に悩まされながら、「南国にて」のカント・ポポラーレの部分のスコアを作成。

2月21日 夕方に「南国にて」のスコアが完成。

以上のスケジュールを見ると、悪天候の日々が続き、決して落ち着いた旅行とは言えないが、アラッショ(モーリオ含む)以外にも、ボルディゲーラ、サンレーモ、アンドーラ、アルベンガを散策しており、アラッショ以外にもこれらの街並みから何かしらのインスピレーションを得て「南国にて」に少なからず影響を与えたと考えることも出来るだろう。特に、アンドーラに関しては、エルガー自身が「the thoughts and sensations of one beautiful afternoon in the Vale of Andora」と述べていることから、少なくともアンドーラは「南国にて」に影響を与えているのは確実である。つまり、「南国にて」という作品は、括弧付きで「アラッショ」と記載されていながらも、アラッショ以外の町から得たインスピレーションも混在しているということになる。そこで、エルガーが何を見て感じたのかを知るべく、周遊した町について少し触れてみたい。

ボルディゲーラの概要

ボルディゲーラは、イタリア北西部リグーリア州・インペリア県(アラッショがあるサヴォーナ県の西側に隣接)にある町である。

人口は約10,000人、人口密度は約975人/km2のアラッショ同規模の町だ。画家クロード・モネがボルディゲーラを題材にした絵画を幾つか描いていることでも有名であり、例えば、下記のような「ボルディゲラ」「ボルディゲラのやしの木」「ボルディゲラのヴィラ」などがある。

ところで、前記スケジュールを見ると、ボルディゲーラの次は同じくインペリア県にあるサンレーモに移動したとあるが、英語版Wikipediaに記載されたKennedyの引用[2]に依ると、ボルディゲーラの次はサン・ジョヴァンニ邸に移動したと記載されているため、サンレーモは宿泊先を探すためだけに訪問した可能性がある。前記スケジュールだけでは、サンレーモに長期滞在しているかが読み取れないが、Kennedyの情報が正しいとすれば、日帰りの可能性も否めなく、もしかすると、サンレーモから感じ得たものは多くは無いかも知れないため、ここではサンレーモの概要については割愛する。

モーリオの概要

ボルディゲーラの次はアラッショに移動し、アラッショの町外れにあるサン・ジョヴァンニ邸を借りて過ごしたが、1904年1月6日午後は、アラッショの分離集落モーリオを訪問している。モーリオは約1,000人の小さな集落であり、ペストによって破壊されたラミウンというアラッシオ領の古代集落のわずかな生き残りであると伝えられている。7月末から8月初めにかけて、今も手ごねで作る「ニョッキ」やマグロ漁の「マグロの腹身」の祭りがある。

アンドーラの概要

エルガー一家は、1904年1月9日に、電車でアンドーラに移動している。アンドーラは、アラッショと同じくリグーリア州・サヴォーナ県にある町である。

人口は約7,300人、人口密度は約232人/km2のアラッショより若干小規模な町だ。現在は地中海沿いにあるマリーナ・ディ・アンドラが中心地となっており、中世以降、海岸線に沿って広がった開発で、最初は漁業と造船の中心地として、そしてここ50年は観光リゾート地として発展してきた。なお、もともとの町は、海に流れ込むメルラ川の左岸にある低い丘の上にある。ローマ帝国時代には、ジュリア・アウグスタ通りに面していたことから、大きな発展を遂げた。951年にゴート族が侵入すると、マルカ・アレマンカの一部となり、1091年からはボニファーチョ・ディ・ヴァストのものとなった。1125年からはクラベサナ家が引き継ぎ、防御的な要塞、塔、教会、城壁などで町を強化した。戦争により、1252年に領土と城をジェノヴァ共和国に売却し、5世紀にわたる平和な時代が始まったと言われる。

ところで、前記スケジュールを見ると、アンドーラの次は同じくサヴォーナ県にあるアルベンガに移動したとあるが、1904年1月14日のアリスの日記にはアンドーラ散策した旨の記載があり、また、イタリアを出発する1904年1月30日は「アラッショ発」とあることから、アルベンガは日帰りレベルでの訪問の可能性が高い。もしかすると、アルベンガから感じ得たものはアラッショほど多くは無いかも知れないため、ここではアルベンガの概要については割愛する。

作品「南国にて(アラッショ)」について

そろそろ本題に入りたい。そもそも「南国にて(アラッショ)」は、パトロンのレオ・フランク・シュスターに献呈された20分程度の作品であり、1904年3月16日に、コヴェント・ガーデンのロイヤル・オペラ・ハウスにて開催されたエルガー音楽祭の3日目に、ハレ管弦楽団によって初演された。指揮者は、エドワード・エルガー本人である。

ポケットスコアの解説に記載されていることを引用すると、曲は一応ソナタ形式に倣ってABCDの4部分(提示部 - 展開部 - 再現部 - コーダ)に分けられるが、実質的には以下のような11の部分に細分化される[3]。

A) 提示部(始~19)

1. 第一主題 :Vivace

2. 移行部 :Moglio(モーリオ)の主題

a) Moglioの主題の変形1

b) Moglioの主題の変形2

3. 第二主題 :Poco meno mosso

4. Moglioの主題の変形3

B) 展開部(間奏部)(20~39)

5. ローマ人の主題 :Grandioso

6. Canto popolare :Meno mosso, molto tranquillo. A tempo

C) 再現部(40~54)

7. TempoⅠ(40~45)

8. Poco meno mosso, tranquillo(46~52)

9. TempoⅠ(53~54)

D) コーダ(55~61)

10. Molto Allegro(55~57)

11. Grandioso(58~61)

ソナタ形式に倣ってはいるものの、「展開部」に相当する部分が「ローマ人」と「カント・ポポラーレ(民謡)」という新たな2つの主題を中心に進められるため、実際には「ソナタ形式の序曲の衣を纏った交響詩」と言える。旅人が南国に到着した時の高揚した気分、群青色に広がる地中海、海岸までせり出した切り立った山々、羊飼いの牧笛の音色…、そして、いにしえのローマの栄枯盛衰への感慨が、練達のオーケストレーションによって描かれる。短い序奏のあと、雄渾な第1主題が主としてチェロとホルンによって奏される。高揚がおさまると、のどかな田園風景を思わせるどこか官能的な第2主題を弦楽器群が奏する。しばらく思索と逡巡が続くが、突然、稲妻の閃光と共に旅人の脳裏に古代ローマの幻想が浮かび上がる。かつて、カエサルの軍勢がこの道路を進軍していったのだ。重々しい「ローマ人」の主題がトゥッティで現れる。ティンパニと大太鼓が地響きのようなアクセントを打ちこむ中、この主題は65小節にわたり執拗に繰り返される。やがて旅人は再び現在に引き戻される。いつのまにか宵闇がせまり、点滅するグロッケンシュピールは星のまばたきを思わせる。遠くから響く牧童の歌。カント・ポポラーレという憂愁を帯びた旋律が、まず独奏ヴィオラ、ついで独奏ホルンによって静かに奏でられる(この旋律は後に独奏ヴィオラやヴァイオリン用の小品に編曲された)。やがて再現部となり、曲頭の高揚した気分が蘇える。コーダでもグロッケンシュピールが活躍し、ティンパニの連打に導かれて第1主題が念を押すようにゆっくりとまず金管群に、続けて木管群により奏されて、輝かしく全曲が結ばれる[4]。ここで、それぞれの部について、軽く触れたい。

A-1:提示部 - 第一主題

冒頭のテーマは、1899年に描かれたブルドッグのダンの戦いの後の勝利に由来している。

ブルドックのダンとは?と思われるだろうが、ダンとは、1899年にヘリフォード教会のオルガン奏者に任命されたジョージ・ロバートソン・シンクレアの飼い犬のことであり、シンクレアはエルガーの友人である。シンクレアとダンが散歩しているとき、ダンがワイ河に落ち、流れに逆らって必死に泳いで岸に辿り着いて、嬉しそうに吠えたという背景があり、そのときの場面が描写されたフレーズなのだ。エルガーはこのテーマを「生きる喜び(ワインとマカロニ)」と表現している。なお、ジョージ・ロバートソン・シンクレアは、エニグマ変奏曲の「第XI変奏:G.R.S.」のことである。このフレーズはリヒャルト・シュトラウスの交響詩「ドン・ファン」に似ているが、これはエルガー自身も認めており、それ故に「序曲」という単語を曲名に付けたと言われている。

では、何故ここで「南国にて(アラッショ)」とは関係ないダンのフレーズを持ち込んだのだろうか。それは、エルガー一家が南国のイタリアに到着したときの高揚した気持ちが表現されていると言われている。ちょっと言い過ぎかも知れないが、エルガーにとっては、イタリアへの到着は、生きるか死ぬかという危険な状況から脱却したときの喜びと同じくらいの高揚感ということであろう。それだけ、イタリア旅行に対する憧れが強かったのかも知れない。

単純に聴くと「リヒャルトっぽいな…」と思うが、背景を知った上で聴くと、一層面白みが増す部分でもあるので、是非ダンあるいはエルガーの高揚する気持ちになって聴いてみて頂きたい。

A-2:提示部 - 移行部

移行部からはMoglio(モーリオ)の主題が4つのバージョンで登場する。そもそものMoglioの主題は、リハーサルマーク11に登場する下記フレーズが元であり、そもそもの背景としては、イタリア旅行に同席したバーリーに依ると、「丘の上の村モーリオの住人が、まるでウサギが巣穴に入るように坂道を下っていき、突然家の中に消えていく。エドワードはこれが大好きで、彼らが消えていくのを飽きることなく眺めていた。」とのこと。住人が転がるように行き来する様子を見たエドワードは、「モグリオ、モグリオ、ログリオ、ログリオ」というフレーズを考え[5]、その発話リズムを主題に適用し、この曲の断片から、エドワードとキャリスが "ファニー・モグリオ・モグリオ・モグリオ"と歌詞を付けて生き生きとした曲が生まれたのだ[6]。住人に対して失礼極まりない。

このMoglioの主題は、まずは下記のようなバージョンで移行部冒頭に登場する。

第一主題と並列して存在するフレーズであり、モーリオを含めたアラッショ観光を楽しんでいる様子が感じられる。続くMoglioの主題の変形1においては、下記のようなバージョンで登場し、より活気付いた力強い形で提示される。

トロンボーンやチェロによる第一主題の強奏と並列していることから、まるで、エルガー一家の興奮度MAXな心理状態を表しているかのようである。また、第一主題の上昇形と、Moglioの主題の下降形の対比が大変に興味深い。

やがて、様々なものを見て興奮し過ぎたのか、あれも!これも!…と言わんばかりの第一主題とMoglio主題の双方の断片化フレーズと、唯一のトライアングルの出番が登場したのち、勢いよく吹き飛ばすかのような木管群による上昇フレーズを経て、また新たなMoglioの主題が登場する(Moglioの主題の変形2)。

ここでのMoglioの主題(変形2)の背後に、2nd ヴァイオリンとヴィオラが、ホルンのフレーズを3連符に細かくして演奏している点が興味深い。聴き手の耳に真っ先に入るであろうMoglioの主題の変形2の裏で、さりげなく3連符入れていることから、このイタリア旅行における高揚感に満ちたエルガー一家の心の中(表に出ないもの)の状態を表現していると考えても違和感は無いだろう。なお、このMoglioの主題の変形2は、リハーサルマーク3で初めて登場するが、再現部のリハーサルマーク42では、主題の1拍目と、その前の小節の3拍目とがタイで結ばれておらず、むしろ、再現部では1拍目にアクセントが付いている点も興味深い。

やがて、移行部もリハーサルマーク8で最高潮に達したのち、フルートによる下記フレーズを伴って、徐々に落ち着きを取り戻す。

ここで、元のMoglioの主題が登場する前の一節(リハーサルマーク10)で、背後にあるヴィオラやチェロによる意味深な上昇フレーズに注目してみたい。この上昇フレーズは、後の「展開部:ローマ人の主題」の直前にも登場し、そこでは明らかな力強さを伴って表に出てくる。やがて来る「稲妻の閃光と共に、脳裏に古代ローマの幻影が浮かび上がる」というエルガーの意識が、後の「展開部:ローマ人の主題」の直前では表に出て鮮明化されるのに対し、移行部ではcresc.とdim,を伴って見え隠れしているのだ。モーリオ散策をしつつも、「モーリオって名前おかしい~!楽しい~!いぇ~い!」という楽観的なポジティブ観光だけに留まらず、モーリオの街並みを観光して何かを感じ取ったエルガーの感情が、楽譜全体の中に見え隠れしているところが大変興味深い。

やがて、エドワードとキャリスが歌詞を付けた元のMoglioの主題が、ハ短調としてクラリネットにより提示され始める。古い教会のある静かな街並みのモーリオを散策している様子が演奏され、非常に美しい。

この移行部に関しては、エルガーのイタリア到着の高揚した気持ちが存分に表現されている部分でもあり、金管群も大活躍するので、初めて聴く人はこの移行部で「南国にて(アラッショ)」のファンになると言っても過言ではない。また、クラリネットのソロも非常に美しく、木管奏者も金管奏者も聴いていて楽しめる部分であるので、吹奏楽経験者は必聴だろう。

A-3:提示部 - 第二主題

リハーサルマーク13ではヘ長調に転調し、モーリオの長閑な風景を思わせる第二主題が現れる。古い教会の廃墟の中で羊の群れを放牧する羊飼いの姿を悲しげに表現したとされる。この主題をもとに、暫く思索と逡巡が続く。クラリネットのソロが聴きどころだ。

A-4:提示部 - Moglioの主題の変形3

リハーサルマーク16からは、下記Moglioの主題の変形3がクラリネットにより提示される。もはや、元の姿が残っていると言い難い変形ではあるが、この主題の和声的な移り変わりは興味深い。クラリネットによる演奏が終わると、続いてホルンとフルートにより5度上で演奏され、次いでヴァイオリンにより5度下、続いて同じくヴァイオリンにより5度上(4度下)で演奏されるのだ。この堂々巡りとも読み取れる移り変わりは、まさにエルガーがモーリオを散策しながら逡巡している様子を表現しているのではないかとも感じられる。

やがて、ニ短調に転調し、リハーサルマーク10と同じようなフレーズが提示されるが、ここではリハーサルマーク10よりも2度上で演奏される点が重要であろう。より緊張感を高めた状態での開始であり、前の「A-2:移行部」で記載した意味深な上昇フレーズが、2度のcresc.とdim.による提示を経たのち、勢いを増して一気に表に出てくるのだ。つまり、「稲妻の閃光と共に、脳裏に古代ローマの幻影が浮かび上がる」というエルガーの意識が鮮明になり、ヘ短調への短三度転調を伴いつつ、トランペットによる3連符が緊張感を助長させる。加えて、変イ短調への更なる短三度転調を伴い、トロンボーンによる前述の意味深な上昇フレーズが力強く演奏され、展開部の「ローマ人の主題」へと導かれる。この急激な場面転換は、まさに聴きどころのひとつと言っても過言では無いだろう。

B-5:展開部 - ローマ人の主題

このローマ帝国時代を示す変イ短調の厳しい部分が導入された背景は、エルガーによると、古くからイタリアの風景に散見される紛争や戦争を表したかったためと言われている。これは、エルガーの友人イェーガーが、なぜイタリアなのかと困惑した部分でもあるが、たまたまイタリア旅行したときにローマ帝国の遺跡などを見てインスピレーションを得たから…というだけであり、それ以上の深い理由は無いように思われる。なお、この「ローマ人の主題」において、エルガーは「古代の執拗で威圧的な力(the relentless and domineering onward force of the ancient day)、そして、後の時代の争いや戦争の様子(drums and tramplings of a later time)を音で表現している。」と述べている[5]。前者の「古代の執拗で威圧的な力」というのは、カエサルの軍隊が道路を使ってイタリアからガリアへ進軍した様子を、後者の「後の時代の争いや戦争」というのは、ローマ帝国に踏み躙られた諸民族の悲惨さを描いているとされる。では、エルガーは古代ローマ帝国のどんな遺跡を見てインスピレーションを得たのだろうか。

インスピレーション自体は、1904年1月9日の日記からも分かるように、巨大な橋(用水路)と道路から得ているとされているが、そもそも、グーグル・マップなどを駆使しても、モーリオにはそのような遺跡は見つけられない。尤も、実はエルガーが生きていた時代には存在していた…となるとお手上げではあるが、道路であれば、全てが壊れて無くなるとは考え難いので、道路起点で何を見たかを調べる方が近道かも知れない。そこで、ローマ帝国の数多くのローマ街道の中で、アラッショ付近を通るローマ街道を調べたところ、現在のイタリアのエミリア=ロマーニャ州にあるピアチェンツァから、フランスのプロヴァンス地方にあるアルルまでを結ぶジュリア・アウグスタ街道が該当した。この街道は、下記地図6に依ると、アラッショの北側に隣接するアルベンガ(Albingaunum)、そして、アンドーラの南側に位置するポルト・マウリーツィオ(Portus Maurici)を通過するため、エルガー一家が観光した町にもこの街道が存在していたと考えるのが自然であろう。

アラッショから最も近くに現存するジュリア・アウグスタ街道は、アラッショにあるサンタ・クローチェ教会から徒歩20分ほどで到着出来るため、エルガー一家が散策の一環としてここまで歩いてきたと考えても違和感は無い。ストリートビューで見ると、下写真のような雰囲気である。これだけだと、全く持ってローマ人の主題を想起させる気がしないが…。

一方で、ジュリア・アウグスタ街道沿いに現存するローマ帝国の橋は、現状、フランスかイタリアのアルベンガにしか無いため、エルガーが何の橋を見たのかは謎である。もしかすると、当時はまだアラッショ付近にも残っていたのかも知れない。参考までに、ジュリア・アウグスタ街道沿いに現存するローマ帝国の橋の例として、アルベンガにある2種類の橋を見てみる。

想定通りではあるが、このような橋や道路を見て、エルガーは「その時私が立っていた場所はその昔、兵士たちが争ったまさにその場所である。」と感じたのであろう。

さて、そろそろ楽譜に戻るが、エルガーの言う通り、ローマ人の主題は「執拗さ」が見事に表現されている。バスドラと低音楽器が重々しくアクセントを打ち込み、それが65小節に渡って繰り返されるのだ。しかも、途中からの木管群と弦楽器による下記フレーズが、その執拗さを更に助長させる。

執拗なフレーズの後はハ短調に転調し、con fuocoにより古代ローマ人の威圧的な前進が表現される。古代ローマの栄光と、ローマ帝国に踏み躙られた諸民族の悲惨を描く場面である。やがてその栄光と悲惨も過ぎ去り、羊飼いの牧歌的な曲調に回帰され、フルートによる下記フレーズを伴って、星の瞬きを思わせるグロッケンシュピールが登場し始める。

このローマ人の主題は、単純に聴くだけではしつこい曲だなと思うだけになってしまうが、どのような背景で作曲された場面なのかを知った上で聴くと、一層面白みが増す場面でもある。是非、ローマ帝国時代の争いなどをイメージしながら聴いて頂きたい。

B-6:展開部 - カント・ポポラーレ

当時、エルガーはグロッケンシュピールの使い方を色々と研究していたと思われる。…と言うのも、前年に作曲したオラトリオ「使徒たち」では、銀貨が床に散らばる様子をグロッケンシュピールで効果的に表現しているからである。ローマ人の主題で激しい音を表現し、我に返ったときには既に宵闇が迫っているということを、星が瞬く様子としてグロッケンシュピールを効果的に用いている点は天才だと思う。

さて、この「カント・ポポラーレ」とは、イタリア語で「民謡」を意味するが、イタリア民謡を引用しているわけではなく、エルガーのオリジナル作品である。また、敢えてヴィオラにソロを与えたのは、ベルリオーズの「イタリアのハロルド」に対するオマージュとされている[7]。

やがて、チェロによる第一主題が提示されるが、少し朧気な形で提示され、同時にMoglioの主題も並行して提示される点が興味深い。宵闇の中、これまで観光してきたアラッショとモーリオの街並みが思い起こされ、やがて、ヴィオラによる「ローマ人の主題」の直前に登場した意味深な上昇フレーズが1小節だけ演奏され、またカント・ポポラーレの主題がチェロにより演奏されたと思ったら、フルートによる下記フレーズにより我に返らされ、ヴィオラによるカント・ポポラーレの主題に戻る。しかしながら、そのフレーズも力無く中途半端な形で終わる。まるで、眠気に襲われながら観光の思い出を振り返り、気付いたら眠ってしまったかのようだ。

なお、この「カント・ポポラーレ」は、エルガー自身がのちに「In Moonlight」という曲名で発表している。弦楽器の独奏曲集といった形でCD化されているケースが多いので、是非そちらも聴いて頂きたい。

C:再現部

翌日の清々しい朝を彷彿させるような始まりである。冒頭ほどの威勢の良さは無いが、清々しい雰囲気は健在であり、弦楽器によるトレモロをバックに、クラリネット、ヴィオラ、チェロによる第一主題が静かに提示され、cresc.を伴ってtuttiへと導かれる。しかし、提示部の移行部(リハーサルマーク1)とは異なり、ホルンがシンコペーションから8分音符の刻みに変わったこと、ヴィオラが3連符から旋律に変わったこと…などから、冒頭よりも、より地に足が付いた状態でのスタートとなっている点が興味深い。総じて、再現部は提示部のフレーズがコンパクトにされたような形となっているが、リハーサルマーク51のtranquilloは非常に美しく必聴である。

D:コーダ

最後の締めくくりである。特に、グロッケンシュピールによる下降フレーズは必聴であろう。グロッケンシュピールの下降フレーズと、弦楽器による上昇フレーズの対比は、その後の4分の6拍子に勢い良く突入する意味では非常に効果的であり、注目ポイントのひとつである。4分の6拍子から後のフレーズにおいては、音源によってテンポ設定がかなり異なっており、敢えてテンポを遅くし、雄大さを伴って「じゃじゃ~ん!」と勇ましく終わる録音が多く見受けられる印象がある。しかし、エルガー自身の録音では、決して雄大な雰囲気を出しておらず、どちらかと言うとサラッと終わっている印象だ。確かに、エルガーはイタリア旅行に対しては凄く楽しみにしていたから、最後はその締めくくりとして雄大さを伴って終わるというのも解釈としては有りだと思うが、そもそも悪天候に見舞われ、旅行の後半は病気にもなり、且つ、帰国しろと命じられるといった多忙な旅行だったことを考慮すると、必ずしも雄大さを伴う必然性も無い。ここの違いも、様々な録音を比較して聴いてみると面白いだろう。

参考音源

ここでは、私が所有する音源から幾つか紹介したい。

1. BBC交響楽団 指揮:アンドリュー・デイヴィス

TELDECから発売された、イギリスの指揮者アンドリュー・デイヴィスによる1992年録音の音源。アンドリュー・デイヴィスがBBC交響楽団の首席指揮者を務めていた頃に録音したものである。全体的に色彩豊かで、抒情的なフレーズの美しさあたりが聴きどころだろう。ローマ人の主題も、バストロあたりの低音が充実しており、威圧さが存分に表現されているが、金管楽器(特にトランペット)の音価が短いと感じる部分が多々あるため、全体的にあっさりした印象は否めない。

2. BBC交響楽団 指揮:サー・ジョン・ブリッチャード

IMPから発売された、イギリスの指揮者サー・ジョン・ブリッチャードによる1974年ライブ録音の音源。録音機材の影響か、低音域の抜けが悪い(こもった)印象で、客席からのノイズも多い。冒頭から疾走感全開で、聴いていて清々しいが、その疾走感を引きづっているのか、アゴーギクの差が他音源ほどは無い印象ではある。ただ、再現部後半のハープやホルンのミュート音が結構強調されており、個人的には意外性ある美しさだと感じた。コーダのGrandiosoは、これとばかりに壮大さを表現しており、テンポもかなり遅い。ライブ特有の熱気が感じられる。

3. シドニー交響楽団 指揮:ウラディーミル・アシュケナージ

Extonから発売された、ソヴィエト出身の指揮者ウラディーミル・アシュケナージによる2008年録音の音源。冒頭から非常に軽い印象を受けた。何人で演奏しているのだろう…?と思ってしまう音圧であり、全体的な華やかさや響きの充実さを求める人であれば物足りないと感じられるかも知れないが、ローマ人の主題のバストロの重厚さと、カント・ポポラーレの抒情的な演奏は必聴だ。まさにシドニー響の特徴が出ている音源とも言えるだろう。

4. ハレ管弦楽団 指揮:マーク・エルダー

Halleから発売された、イギリスの指揮者マーク・エルダーによる2002年録音の音源。色彩豊かな演奏であり、冒頭の華やかさ、抒情的なフレーズの美しさ、低音の重厚さなど、様々な意味で充実している。本CDの素晴らしい点は、カント・ポポラーレの部分が別トラックで「In Moonlight」として収録されている点だ。メゾ・ソプラノのクリスティーネ・ライスが歌っており、非常に美しい。「南国にて(アラッショ)」を聴いたことが無い人にオススメ出来るCDのひとつである。

5. フィルハーモニア管弦楽団 指揮:ジュゼッペ・シノーポリ

グラモフォンから発売された、イタリアの指揮者ジュゼッペ・シノーポリによる1989年録音の音源。アメリカのオーケストラって感じの演奏で、勢いと音圧が凄い。ドッカーン!という演奏が好きな人は、この演奏は好きであろう。ある意味、非常に分かりやすい演奏であり、「南国にて(アラッショ)」ってどんな曲なんだろう?って思う激しい好きのリスナーであれば、まずはこちらを聴くと良いと思われる。コーダのGrandiosoは、ここぞとばかりに壮大だ。23分にも及ぶ演奏であり、他の音源と比較するとかなり長い。

6. ボーンマス交響楽団 指揮:ジョージ・ハースト

ナクソスから発売された、イギリスの指揮者ジョージ・ハーストによる1995年録音の音源。他の音源に比べて優雅な印象を受けた。他の音源ではもっと出てくるところを敢えて抑えたり、そこから徐々に盛り上げて、よりダイナミクスの幅を効果的に表現するなど、他の指揮者とは異なる表現をしている。コーダのGrandiosoはかなりテンポが速い。エルガーを得意とするジョージ・ハーストらしさが表れているCDであり、好きか嫌いかは置いといて、「南国にて(アラッショ)」の解釈を勉強する上では非常に興味深い音源である。

7. ボーンマス交響楽団 指揮:コンスタンチン・シルヴェストリ

EMIから発売された、ルーマニアの指揮者コンスタンチン・シルヴェストリによる1967年録音の音源。良くも悪くも個性的な演奏をする指揮者ではあるが、「南国にて(アラッショ)」においては、特別個性的な演奏をしている印象は無い。全体的に勢いがあり、華やかさと力強さを兼ね備えたような演奏である。カント・ポポラーレはテンポがかなり速くあっさりしている。

8. ローマ聖チェチーリア国立音楽院管弦楽団 指揮:アントニオ・パッパーノ

ICAから発売された、イギリス出身のイタリア系指揮者アントニオ・パッパーノによる2013年録音の音源。聖チェチーリア国立音楽院管弦楽団の音楽監督という立場で録音したものである。イギリス出身で、且つ、イタリアで活躍する指揮者という点で、まさに「南国にて(アラッショ)」を指揮すべき人とも言えるだろう。演奏自体は非常に明るめのキラキラした響きで、オケの特徴がそのまま出ている印象だ。故に、提示部などは非常に聴きごたえあるが、ローマ人の主題は重厚さに欠ける印象がある。尤も、意図的にそうしている可能性も否めないが。また、アントニオ・パッパーノのオペラ仕込みの感情表現の豊かさがカント・ポポラーレに表れており、テンポの揺らし方などが非常に興味深い。

9. ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 指揮:サー・ゲオルグ・ショルティ

Deccaから発売された、ハンガリー出身でイギリス国籍を持つ指揮者サー・ゲオルグ・ショルティによる1979年録音の音源。ショルティがロンドンフィルの首席指揮者に就任した直後に録音したものである。本録音に向けて、ショルティはエルガー自身による自作自演を繰り返し聴いて臨んだと言われているが、いかにもショルティらしいスケールの大きさを感じさせる演奏である。オススメのCDのひとつである。

10. ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 指揮:ダニエル・バレンボイム

ソニーから発売された、アルゼンチン出身でイスラエル国籍を持つ指揮者ダニエル・バレンボイムによる1976年録音の音源。勢いがあり華やかではあるが、ローマ人の主題でのホルンがかなり軽く、威圧さを全く感じない。特筆すべき特徴が無いが、逆に言うと平均的な演奏でもあるので、そういう演奏を求める人には良いかも知れない。

11. ロンドン交響楽団 指揮:エドワード・エルガー

EMIから発売された、自作自演による1930年録音の音源。全体的にかなり速く、特にローマ人の主題の後半は異常なまでに速い。エルガーは楽団員に「弾けなくてもよい」と言ったそうで、確かにアンサンブルが崩壊していると言っても過言では無い演奏である。作曲家自身による演奏は、作曲者の意図を知る上では非常に重要であり、本録音は全てのCDの中で最も価値ある録音と言えるだろう。

総括

冒頭でも述べたが、「南国にて(アラッショ)」はもっと評価されるべき作品だと考えている。作曲の背景となるエルガー一家のイタリア旅行の旅程から、実際に楽譜中に記載されている内容の簡単な分析、幾つかの録音の紹介をさせて頂いたが、是非これを機に、本作品の素晴らしさを実際に聴いて感じ取って頂ければ幸いである。

参考文献

1. エルガー協会, https://www.elgar.org/welcome.htm

2. https://en.wikipedia.org/wiki/In_the_South_(Alassio)#cite_note-k30-2

3. 等末 春夫, ポケットスコア, 日本楽譜出版社, p.7-8.

4. 等末 春夫, 東京フィルハーモニー管弦楽団2022シーズン定期演奏会, 楽曲紹介, p.6-7 (2022).

5. C.Palmer, ELGAR, music note, TELDEC Classics International GMBH, p.3 (1992).

6. https://en.wikipedia.org/wiki/Via_Julia_Augusta

7. A.Burton, Elgar Symphony No.1 - In the South, music note, ICA Classics, p.5 (2012).

(文・マエストロ)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?