「摂津国衆・塩川氏の誤解を解く」第二十二回 飯盛城の山下(さんげ)「北条」を考える(その1:総論ダイジェスト) “無城下町論”の下、忘れられた「北条・市場」や「津の辺」を中心に

⬆画像はクリックで拡大

(本稿は、「川西市商工会・パイロットプロジェクト委員会」のサイト「東谷ズム」における、2016年以来の「歴史ロマン」連載シリーズの「第2会場」として実験的にスタートするものです)

①はじめに

②「無城下町論」の問題

③飯盛城の「大手」の向きはどっち?「侍町」はどこ?

④飯盛城の直下「北条」に存在した「市場」

⑤キリシタンの「城下集落」ばかりがフィーチャーされる問題

⑥飯盛城の山下と「軍事」の問題

⑦飯盛城の外港は「津の辺」

⑧城を見せる演出「ヴィスタ」もあった??

⑨北条に短期間だけ存在した?「謎の礼拝堂」

①はじめに

[飯盛城の「無かった?城下町」に着目した理由]

さて、前回予告させていただいたように、今回から、「摂津・塩川氏」とはしばしば“敵対関係”にあった「三好長慶」の「河内・飯盛城」(四條畷市、大東市)の、特に山下(さんげ、城下町)についてしばらく見てゆきたいと思います。

これは昨年秋に「膨大になり過ぎて一旦スランプになった」(第18回冒頭)題材であり、幾人かの方に不義理も重ねており、なんとか吐き出してみたいと思います。今回はその「1発目」として「総合ダイジェスト」してみました。が、この長さよ…(汗)。

ともあれ、「飯盛城」は、「摂津・芥川山城」(現・高槻市)と並ぶ「三好政権」最盛期の拠点城郭、政庁であり、また三好長慶の“最期の地”でもありました。

といっても、別に「塩川氏の研究」から離れるわけではありません。

相変らず、塩川氏の拠点城郭が「山下城」(やましたじょう)などという後世の酷い名称で呼ばれています。この名を使うだけで「塩川氏に対する誤解が4つ」もれなくセットで付いてくるのです(連載第10回参照)。

戦国時代の人は、「山の上」に城を築いて「山下城」と呼ぶような、「漫才のボケ」みたいなことは決してしません(例外があるとすれば、城主、城将の名字が「山下」である場合)。しかもこれは、公的な「遺跡名称」でもあり、現在も「城郭の専門家」が率先して使うので、問題は非常に深刻です。

そのくせ、新聞などで「山下町」や「下財町」の歴史が紹介される際、相変らず「製錬の町」というフレーズばかりが使われており、「山下」の語源である「元・城下町」であった側面など、絶対に一言も紹介されないのです。(行政はこの点、肯定も否定もせず、“ダンマリ”を決め込んでいるように見えます…)

幾度も繰返しになりますが、昭和51年(1976)の「川西市史第2巻」により、「山下町は天正二年、銅などの製錬のために造られた」と記述されてしまい、近年も中西裕樹氏(高槻市教育委員会)が著書「戦国摂津の下克上」(戎光祥、2019)ほかにおいて、山下町が塩川氏の城下町起源であることを一貫して「否定」されていますが、この両者とも、理論的な根拠がほぼ呈示されておらず、その「考証」はあまりにも粗雑としか言いようのないものです(連載第10回、12回、18回参照)。

しかも中西裕樹氏による“都市、城郭等の分布図”(戎光祥「飯盛山城と三好長慶」P37のタイプ)は、「三好長慶」に関する書籍等を中心に、須藤茂樹氏や天野忠幸氏、また金松誠氏の「松永久秀」にも引用されており、今や「城下町説」はほぼ「孤立無援」です(どなたか“後巻(うしろまき)”を!)。

しかし中西氏らが「城下町が無かった」とされている「拠点城郭」は、なにも「塩川氏」のような“小者”ばかりではなく、ご自身のフィールドである、「芥川山城」(高槻市)や「飯盛城」もまた同様なのです。というか、私は中西氏の一連のご主張の中に、「この二つの「大きな山城」でさえ「城下町」を持たなかったのだから、「山下城」のような「小さな山城」に「城下町」など、あるはずがないだろう」といったニュアンスを感じ取っています。

なお、塩川氏の「山下町」の成立時期は、塩川長満時代の「天正二~五年」ですので、40年~十数年前である「天文~永禄初頭頃」の両城と比較すること自体、まず「無意味」ではあります。しかしながら、私にはそれとはまた別に、

「山上に多くの家臣が居たはずの「芥川山城」や「飯盛城」に、「城下町(この場合は町場)が無かった」とは、一体どういうことだろう?。近代軍隊が「給食設備」等を伴って駐屯するのとは違い、中世末の多くの人間が「都市という装置」の無い環境で集住すれば、戦争どころか、そもそも生活自体が出来るのか??」といった疑問が頭から離れなくなりました。

常に自分が見たいのは、「具体的な人の動き、生活の動画」のようなものだからです。(個人的には、youtube でも見られる 、ドイツのZDFが製作した番組、“Ein Tag in Köln 1629 / Ganze Folge Terra X” (1629年、ケルンのある1日)のようなスタイルが、「歴史復元における理想形」の一つです。)

ついでながら、家臣が家族ごと住んでいたという飯盛城内では、しばしば「出産」すらあったと思われ、例えば近世の「産婆」さんのような存在や、医者や薬屋が住んでいた「山下」くらいはあっただろう、とどうしても思ってしまうのです。

ともあれ、塩川氏の拠点の「城下町」、あるいはその前段階にあったかもしれない初源的な「市場の段階」等を考察する際、現在「城下町が無かった」と解釈されている「河内・飯盛城」の「実態」を凝視しておくことは、大変意義がある、と思われました。

近年の城郭研究や都市研究、文献史学や考古学の進化、発展は大変喜ばしく、私自身もその恩恵を少なからず受けてはいるものの、畿内を統括した為政者の「政庁」でもあり、家臣やその家族達もたくさん居住している「拠点城郭」に対して、「城下町は無かった」というフレーズを安易に用いることは、あまりにも「大味」であり、やや「丸投げ」、「他人事」の印象さえ受けてしまうのです。

**********************************

なお余談ながら、前回少し触れましたが、私は「塩川国満」が天文初頭頃、「大坂本願寺」と同盟関係にあった「細川晴国」の旗下にあった時、「真宗寺内町」である「小浜町」(宝塚市)の成立に深く関わっていたのではないか?とみています。要するに塩川氏にとって天正期の「山下町」という「新都市の造営」は、天文期に「小浜町」で“多少は経験済み”だったかもしれない、ということです。

**********************************

[御侘びと御礼]

なお、飯盛城や私部城(交野市)、若江城(東大阪市)等の魅力的な復元イラストを手がけられた山本ゾンビ氏には、昨年秋の本稿検討中に、とある会合で偶然お会いすることが出来、今回の私の疑問を直接投げかけることが出来ました。山本氏には、ご丁寧に対応頂き、ご自身の見解を説明して頂けました。また幾つかの未見のパンフレット等までも頂戴した次第です。

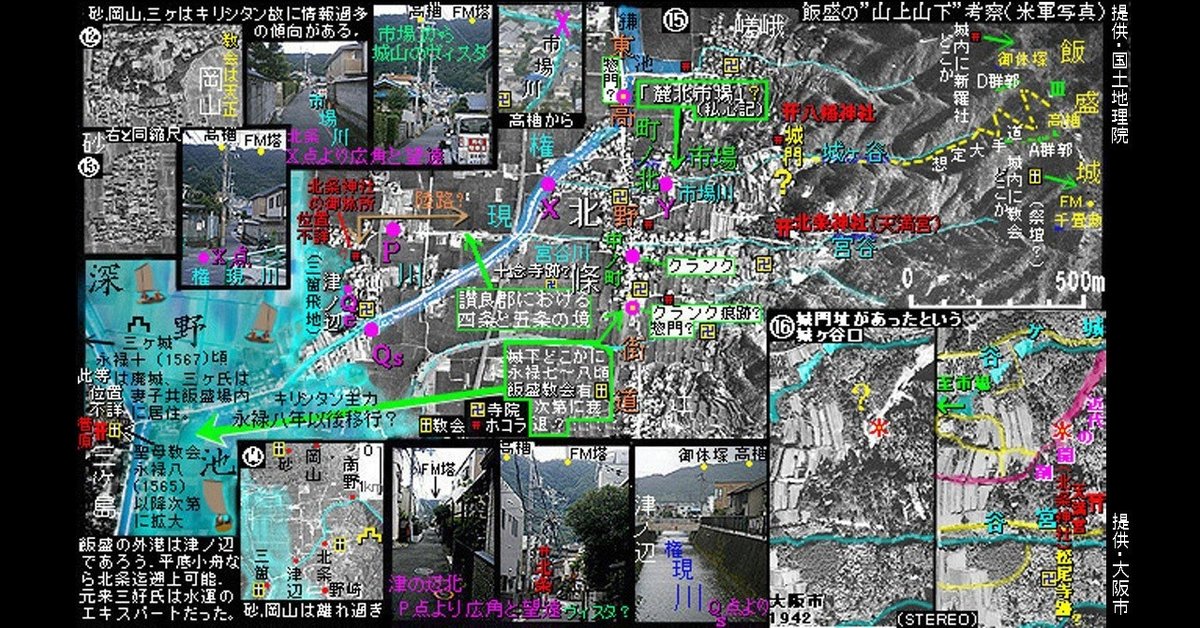

また、「モンタナス「日本誌」の「堺市図」は深野池から見た飯盛城か?」(「戦国河内キリシタンの世界」所収、批評社、2016)を執筆された鹿島純氏には、特に「三箇」「津の辺」に関して新たな貴重な知見を御教示いただきました。鹿島氏が同書において紹介された16世紀末~17前半のイラストには、私はちょうど「古地理復元図」(上画像⑮)を作成した直後に出会って“大きな衝撃”を受けました。「堺市図」(実は飯盛周辺)は後世の西洋絵画特有の誇張や意匠の不正確さを伴うものの、「塔」を複数持つ「飯盛城」と思しき山城の麓に、確かに「都市」や「港」が描かれており、大筋においては自分の思い描いていた復元景観に近いものだったからです。左右を反転(銅版画だから?)させると山の形までも「飯盛山」そのもので、もっと写実的な「元絵」が存在したのではないか?とも思われました。

また、四條畷歴史民俗資料館の野島稔氏、四條畷市教育委員会の村上始氏、大東市教育委員会の李聖子氏、及び大阪府教育委員会の岡田賢氏(「北・中河内における中世城館の調査」2017編集)にも、貴重な時間を割いて頂いてお話を伺いました。

そして「本妙寺」院主の正木貫成氏には「津の辺」集落における聞き取り調査で貴重なお話を伺いました。

以上の方々に厚く御礼申上げます。また、論考が今だまとまらず、このような中途半端な形でのアップとなってしまったことをお詫び申上げます。

[近年の飯盛城研究の進展、及びイメージの普及]

近年、発掘調査を含む飯盛城解明への動きには目覚しいものがあり、その成果は四條畷市教育委員会や大東市教育委員会の各ホームページにおいても発表されており、また今年はその集大成とも言える「飯盛城総合調査報告書」が刊行されました。

**********************************

いつも文章が長すぎ、かつ細かすぎる画像が大変見づらくてすみません(汗)。取りあえず、画像などは「新しいタブ」を開くか、画像ファイルに保存され、逐次ご参照いただくと、スクロールの手間から開放されます。また、「飯盛城」関連資料は、四條畷市教育委員会や大東市教育委員会の各ホームページにおいて、ガイドのパンフレット、縄張図や赤色立体地図、復元イラスト、石垣等の遺構写真など、良質でヴィジュアル満載の資料(PDF)類を複数入手出来ます。是非ダウンロード、熟読された上で、本稿の見解と比べていただければ幸に存じます。

**********************************

近年の「飯盛城」は、特に2015年に発刊された「飯盛山城と三好長慶」(戎光祥)以来、「新たなイメージ」が一般に拡散、定着しつつあるように思います。その冒頭(P16)において仁木宏氏(大阪市立大)が述べておられる

「飯盛山城は、登ってみればわかるが、京都のみならず、大阪平野を一望することが出来る。瀬戸内海から淡路島まで望むことができ、三好氏の本国阿波へとその視線はつながってゆく。」(総論 戦国時代の河内と三好長慶 -城・都市・キリシタン)

という記述は、実際に現地で体験してみると、万感胸に迫ってくるものがあり、感動を覚えます。300m(!)もの平野部との比高や、近年変わりつつある「天下」の概念も含めて、畿内を統治した三好氏の「格の違い」を実感するのです。(かつての城主、木沢長政や安見宗房なんかも、あの凄い景観に触発されて「気が大きくなり過ぎた」のかも…)

しかしまた、前回ラストで触れた「飯盛城には城下町がなかった」という評価もまた、仁木宏氏が提唱され(後述)、今や一般に定着しているように思われます。

この、いわゆる「無城下町論」は、ごく大雑把に訳せば、畿内中枢部は既存の商人らの流通ネットワークが確立、発達していたので、それらを利用し、かつそれらの権益を犯さぬように「新たな城下町をあえて造らなかった」というものです。この見解は基本的に、天野忠幸氏や中西裕樹氏に継承され、近年は中西氏による「城下町の都市機能の代わり」を「三箇」、「砂」、「岡山」など近隣の「町」が果たしており、飯盛城の「外港」は「三箇島」であったという見解が「主流」のように見受けられました(2015-20頃の私の印象)。

こういった飯盛城や山麓の「イメージ」は近年山本ゾンビ氏によって、美しい「飯盛城鳥瞰想像図」(監修:中井均、中西裕樹、摂河泉地域文化研究所)や、「河内飯盛城跡2016のパンフレットの表紙絵」等で視覚化されています。これらの図中では、「飯盛城」の西直下の「東高野街道」沿いには、田園の中にポツポツと数件の民家が点在しているに過ぎないのに対し(山本氏の“初期”の作品では、東高野街道に町屋が軒を連ねて表現されていたようですが)、一方のキリスト教会を伴なった「岡山」、「砂」、「三箇」の方は、民家が整然と密集した「都市」の様相で描かれているというギャップが表現されています。また、三箇の南端に「船の桟橋」が描かれているのは、同地が「飯盛城の外港」と評価されたのを表現しています。こうしたロマンチックで魅了的なイメージに加え、毎年行われる講演イベントが非常な盛り上がりを呈しています。

**********************************

なお、三好氏の段階においては、イエズス会の史料等から、「家臣達は皆山上の飯盛城内に家族ごと住んでいた」、つまり「侍町が城内そのものであった」ことから、飯盛における「城下町がなかった」とは「町場(商工業地)がなかった」ことに意味が限定されます(これは芥川山城においても同様)。

当連載においては、第12回(2018)の[“城下町”という曖昧な歴史用語]の項において問題提起していますが、この用語は、特に「飯盛城」の場合は「誤解の温床」(後述)になる恐れがありますので敢えて避け、本稿ではなるべく「山下」(さんげ)という用語を、「商人、職人、サービス業者(運送、宿泊、歓楽など)の居住が主体である“町場”という定義」において使用することに致します。

**********************************

[でも、やはりもたげてくる“違和感”]

しかしながら、前回の末で疑問を呈示したように、現在の「無城下町論」では「飯盛城内に住む、支配者階級でもある、大消費人口(武士)が、日常の文明生活を営む物資をどのように得ていたか」という具体的な映像(動画)がどうしても思い浮かべないのです。「町人地の無い江戸」が想像出来ないように。

「都市機能(山下)の代替わりしていた」とされる「岡山」、「砂」、「三箇」にしても、「キリシタン集落ばかり」、「遠すぎる(これは非常に重要な要素)」、「小さすぎる」、「本当に“都市”なのか?(三箇)」「往復の舟賃が嵩むうえに不便(三箇)」などと、疑問満載ですし、そもそもイエズス会側の史料には、これらの集落が「商業で栄えたという記述」自体が見当たらないのです。記されているのは、あくまで「ミサや復活祭等の宗教行事において(飯盛の代替に)盛り上がった記事」及び「三箇の漁業、水運業の振興面」だけであり、少なくとも「(経済的な意味における)人びとが集る「城下」のように機能した」という解釈は、明らかな「曲解」です。

[超不便な生活を強いられた?三好家中]

ところで、現在放映中の大河ドラマ「麒麟がくる」ですが、結局「三好長慶」にしろ「三好三人衆」にしろ「セリフ」の一つも与えられず、「敵軍」程度の扱いでしたね。(合戦シーンで「弓矢しか持っていない三好勢」が、「鉄砲しか持っていない幕府軍」にバタバタと倒されるという「印象操作」など、昭和期のドラマより酷いのではないか…)

それはともかく、商売で賑わう「町場」のシーン(熱田、一乗谷、京)などは比較的、活き活きと描かれているなあ、と思いました。

ともあれ、「無城下町論における飯盛城」は、ああいった魚屋や衣料品、反物、扇、刀剣や甲冑、茶店、医者や歓楽、風俗業者etc…などで賑わう「町場(都市)」が、「山下に無かった」ということになります。

家臣たちは、ただでさえ300mもの不便な山上に家族ごと強制集住させられているうえに、買い物のため山を降りても「町が無い」なんて、これでは三好家の家臣達が、映画「戦艦ポチョムキン」の水兵たちの如く、“叛乱”でも起こしそうな気さえ致します。

ともあれ「無城下町論」における三好家中の生活は、町場に恵まれた「朝倉氏の家臣たち」に比べて、過酷で“遊びの場”すら与えられなかった、ということになってしまいます。本当なのでしょうか?

②「無城下町論」の問題

以下、取りあえず重複を恐れず、本稿の主旨をダイジェストしてまいりましょう。

[近年定着しつつある「飯盛・無城下町論」]

飯盛城の山麓部について、かつての「大東市史」(1973)や「四條畷市史」(1972)においては「壮大な城下町」が想定されていましたが、こういった見解は近年では否定されています。それに代わって、特に「飯盛山城と三好長慶」(戎光祥・2015)の公刊以来、「飯盛城には城下町が無かった」という、いわゆる「無城下町論」が一般に浸透、定着しつつあるように思えます。確かに飯盛山麓の平野部には、美濃「井口」(岐阜)、甲斐「府中」(甲府)、尾張「小牧」のような「大規模城下町」の区画、痕跡はみとめられておらず、また、三好氏が「堺」をはじめとする、周辺都市の商人による権益や流通機構、また法華宗らとの「関係」を生かしたために、新たな経済都市を造らなかった、という解釈も大筋では理解、納得出来るものではあります。

[「城下町」の定義の2本柱]

なお「城下町」という概念は、A:「侍町(内山下、家臣団の集住)」とB:「町場(商人、職人、サービス業)」の「2本柱」が基本セットとなります。このうちA:「侍町」に関しては少なくとも三好氏段階において、「山上の城郭そのものが侍町でもあった」ことが主にイエズス会史料から明らかになっています。したがって、三好段階の飯盛における「城下町がなかった」とはB:「町場(商工業地)がなかった」ことにほぼ意味が限定されます。

[定義のあいまいさから生じる誤解]

しかし、こうした知見が時折「誤解」を生むことがあります。「家臣たちは皆、山上に住んでいたので「城下町」はなかったのです」という風に。しかしこれでは(ちょっと考えればわかりますが)「餓死するだけ」です。鳥取城や八上城における“干殺し”の条件を自ずから準備しているのと変わりがありません。

「“城下町”の有無」を想定する際は、常に上記のAとBの要素を、別々に切り離して「それぞれ」を考察されなければなりません。

[抽象的で解かりにくい「現・無城下町論」]

ともあれ私には、「無城下町論」の骨子たる「既存の商人たちの“流通ネットワーク”が発達していたから「山下」(町場)は要らなかった」という主旨は、“抽象レベル”では理解出来ても、どうしても“人間や物資が動く具体的な再現映像”が思い浮かべずにいます。

この論旨をあえて直訳すれば、例えば飯盛の「山下」は、

「昼間は外来者による「市」などで賑わうが、日が暮れると店舗が撤収され、商人たちは各々の町に帰ってしまい、「夜間人口が激減」するので「都市」とは言えない」

という意味なのでしょうか?。あるいは

「山上の家臣の家族達は、「山下」が無かったので、遠くの「流通ネットワークで賑わっている町」までわざわざ買い物に出かけていた」

という意味なのか、もしくは、この両者でしょうか?

ともあれ、“Amazon”や“Uber Eats”どころか、電話も自動車も冷蔵庫も無い時代の話です。そして「生活物資」は「毎日要るもの」でもあります。

そして“素人考え”かもしれませんが、私には、「既存の商人の権益」を大切にしたいのであれば、「城から最短距離」である直下の「山下」に彼らの常設の「支店」なり「蔵」なりを、税免除や、座特権などにおいて優遇、誘致してあげた方が、売買においても、流通・保管の観点からも「お互いに便利」なのに…と思われてしまいます。

[都市という装置無しに…?]

また、山上の消費者は平民ではなく、政権を担う支配階級であり、軍隊でもあり、社会的には「貴族」に区分される存在でもあります。年貢米の換金、戦争に備えた武具、弾薬等の仕入れ・メンテナンス、遠征時における兵站的要素、事務用品の補充、外来者の宿泊、連歌会をはじめとする文化活動に欠かせない什器や食材、娯楽や(男性人口が多かったと思われるので)風俗・歓楽街的要素etc…。

はたしてこういった要素が、「都市という装置」無しに、あるいは(堺などの大都市と)「距離をおいたまま」成立しうるのでしょうか?。電話もメールも自動車も冷蔵庫もない時代に。少なくともこうした「都市装置」や「商人」が、至近距離に存在しなければ、幾分の支障をきたし、その「対応が遅くなる」であろうことは言えそうです。

[「観音寺城」や「置塩城」の「山下」は、「飯盛城」とは違うタイプなの??]

「家臣が山上の城内に集住し、山下に広大な都市区画を持たない」という点においては、近江・六角氏の「観音寺城」や、播磨・赤松氏の「置塩城」も「飯盛城」に類似しているように見えます。

なお「観音寺城」には「石寺」(後述)という山下があったことが文献からも明らかであり、「置塩城」においても、山下の夢前川平野部に、「町屋」の存在が伝承から想定されています(山上雅弘「播磨置塩城跡発掘調査報告書」)。

この両城はいずれも「守護所」、あるいはその後裔地であり、「飯盛城」もまた、木沢長政の支配化の下で「守護所」を称していました。また「石寺」は「観音正寺の山下」(門前町)であった段階もあるでしょう。

ともあれ、「観音寺城」や「置塩城」の「山下」は、「無城下町型」とされる「飯盛城」と「同じようなもの」なのか、「全く違う性質のものなのか」、提唱者の方々のお考えがよく解かりません。

③飯盛城の「大手」の向きはどっち?「侍町」はどこ?

[「復元イラスト」では城内に「家臣屋敷」(侍町)が表現されていない]

せっかくの機会ですので、「飯盛城」「飯盛山城」「芥川山城」「イラスト」等をキーワードとして「画像検索」をしてみて下さい。3~5種類の「復元イラスト」がヒットするはずです。

いずれの復元案も、土木造成以外に、城内には柵や塀、櫓や門などの「防御構築物」、あるいは三好氏や重臣の「居館」らしき施設が描かれているものの、城内の「縁辺部」には何ら構築物のない裸の曲輪(いわゆる捨曲輪)が多くを占め、結構「スカスカ」した表現がなされされています。

なお、こうしたイラスト等は、中井均氏(滋賀県立大学)や中西裕樹氏らといった、城郭の専門家の「監修、指導」の下で描かれています。

しかしここで気になる点は、いずれのイラストにも、「城内にあったはずの“家臣屋敷群”(侍町)が表現されていない」ことです。ただでさえ、城下町(山下の侍町)が無かった、とされているのに、これでは「三好家の家臣達」の居場所がありません。

家臣達は「家族ごと城内の建物に“合宿”していた」というような解釈、指導に基づく描写なのでしょうか?

(2020年12月10日追記 : 全くの偶然ながら、本稿アップ直後に公刊された高槻市の広報誌「たかつきDAYS」令和2年12月号に「芥川山城」の特集があり、山本ゾンビ氏による新たな復元イラストが公開されていました。「監修者」は記されていないので、山本氏ご自身の検討による作品のようです。その城の主要部は「屋敷の集合体」が「密集」して描かれていたので、今後は飯盛城のイラストも同様に改変されてゆく可能性があるかもしれません。これは高槻市のサイトからダウンロード出来ます。)

[飯盛城の“大手”の認識の変遷]

飯盛城の「大手」(表側)は現在、曲輪(郭)構成や残存石垣の分布、慈眼寺(野崎観音)側に向いた「虎口」(「千畳敷」南の城門跡)の存在等から、権現川の渓谷に沿った「東側」(中井均氏による)、もしくは「南側」(虎口の遺構から)であろうと認識されています。

しかし「城郭」という観点からさらに視点を引いて「三好氏の拠点城郭 兼 政庁、兼 侍町」という観点で考えた場合、私には「権現谷のルート」の方はあまりにも薄暗く(実際、日照時間が短い)湿った「裏道」の印象を受けてしまいます。(「清滝街道」を通じた奈良方面とのアクセスや、「南野」集落に「山下」(町場)を想定した場合の「清滝口」はあったとは思いますが)

また、慈眼寺の「山下」(門前町)も形成していたと思われる「野崎」からの「南側ルート」の方は、(これは中井均氏も指摘されているように)「大手」としては、あまりにも緩慢で遠回りに見えます。

(2023.12.25 追記 : なお城の西側に石垣が少ないのは、私は豊臣期大坂城の築城時~江戸時代にかけて、石材として搬出されてしまった結果だと推定しています。石を上に持ち上げるのに比べれば、下におろすだけの作業はシステマティックに行えば遥かにはかどると思われます。加えて後述しますが、当然ながら深野池や場合によっては権現川さえ使った水運も利用可能です。そもそも城跡の南隣の高所には矢穴技法を用いた近世の採石所だってあるくらいです。私は「近世以降に飯盛城の石垣には誰も手をつけなかった」とは決して思えないのです。)

[飯盛城の“大手”は西側か]

飯盛城の「表玄関たる大手」は、私には、地勢的パターンから、東高野街道の通過する平野部に面した「城ヶ谷」西直下である「北条」側しかないように思われます。

なお、「“北条”を大手、“権現谷”を搦手(裏)」とした解釈は、昭和以前にはごく一般的な認識でした(大東市史、四條畷市史、飯盛山史景誌、北河内郡史蹟史話)。また、明治前期の地籍図には、「城ヶ谷」に「登山道」が描かれています。

加えて「城ヶ谷」は、城の「西側に張り出した2本の尾根上の曲輪群」(画像⑤、⑮右のA、D)から見下ろされる谷地形であり、かつて谷の出口には「城門址」さえ残っていたようです(「北河内郡史蹟史話」(1931)、画像⑤⑮⑯、現・四條畷学園大学リハビリテーション学舎のあたりか)。

しかしながら、「城ヶ谷」は既に戦前から開発が始まっていており、非常に残存度が悪いうえ、谷口の「遺構」もまた、昭和36年には開発により消滅したようです。

ともあれ、飯盛城の山下に、近代まで虎口、番所らしき遺構?が残っていたという事実は、「政庁」でもあり「拠点城郭」でもあった当城としては、極めて自然なことと思われます。

しかし、この「北条側が大手だった」という昭和以前の認識もまた、現在「城ケ谷」に登山道すら無いという状況も影響してか、いつの間にか忘れ去られています。

ともあれ、現在の「飯盛城の大手は権現谷」という認識は、ごく近年の歴史の浅いものではありそうです。

[「城ヶ谷」を挟んだ馬蹄形の構え]

⬆画像はクリックで拡大

「城ヶ谷」について、もう少し見ていきます。どうか上記公的機関のパンフレットの「縄張り図」等を是非ダウンロードのうえ、ご参照頂きたいのですが、飯盛城は、稜線より「西側の曲輪(郭)造成」に乏しいものの、例外的に「曲輪群 D」と「曲輪群 A」(下↓画像、画像⑤、⑮)を頂く「2本の尾根」が西に向かって張り出しており、「城ヶ谷」はまさにこの「両腕」に挟まれています。

⬆画像はクリックで拡大

このスタイルは、登城道を「“東郭(曲輪)群”と“西郭群”から見下ろしている」塩川氏の「獅子山城」(いわゆる「山下城」。画像②、③)や「播磨・野間山城」や(画像⑨⑩⑪)、近隣では能勢郡の「摂津・野間城」、「因幡・鹿野城」(連載第14回)などにも見られます。こうした「馬蹄形」の構えは「両翼の尾根上の曲輪から登城路を容易に監視、射撃」出来るという利点があります。

また、急傾斜における「登城路」はしばしば「つづら折道」がみられます。上記の城に加え「播磨・利神城」、「丹波・八木城」(画像④)、文禄末の「越後国絵図」に描かれた「村上要害」などに見られます。

これは(登山鉄道のスイッチバック方式と同じく)「勾配を緩くする」効果があるので、馬を使える可能性もあり、かつ、「上側の段から下側の段を攻撃し易い」構造でもあります。

よって、私は目下、画像⑮右上に記した「黄色の点線」(↓下画像)のような「大手道」を「想定」しています。

[アルメイダ修道士も、「城ヶ谷ルート」で登城した?]

永禄八年(1565年2月末頃)の「夕刻」、飯盛城に滞在中の「ガスパール・ヴィレラ神父」に合流すべく、堺から当地を初めて訪問したポルトガルの「ルイス・デ・アルメイダ修道士」は、三箇サンチョ頼照(補注)の派遣した舟で「城の麓」に上陸したのち、6人で担ぐ「輿」(“húas andas”、「駕籠」は誤訳??)に乗せられて登城しました(1965,10,25福田発アルメイダ書簡)。

⬆画像はクリックで拡大

私はこのルートも、画像⑮における、「Qs点、もしくはQe点に上陸→P点を経て」、あるいは「X点に上陸」した上で、「城ヶ谷」を経由したのではないか、と推測しています(画像⑤、⑦、⑮、及び下↓)。少なくとも、遠回りで且つ「日暮れが早い」城の東(権現谷ルート)だけは絶対に使わなかったでしょう。

⬆画像はクリックで拡大

この時、登城の途中で日が暮れて暗くなってしまい、難渋したアルメイダ一行に対して、山上の城から迎えの「松明要員」が差し下されるのですが、おそらく城内からは、深野池から上陸して登って来るアルメイダ一行を「ずっと視界にとらえていた」のではないか、と思われるのです。

なお「城郭」としては、登城して来る者を「視界内にずっと確保しておく」ことは(権現谷ルートや野崎ルートでは監視が困難)、防衛上の“基本中の基本”であります。

(*補注:初稿においては「サンチョ」“Sancho”は現代ポルトガル語では「サンショ(ウ)」と発音するので、この表記は間違いなのでは?と記してしまいましたが、もしそうであれば「安土山」"Anzuchiyama"も「アンズシヤマ」となるはず(汗)なので、やはりオカシイか、と(その後)「ロドリゲス日本語小文典」の事例を見てみると、どうやら当時のポルトガル語では"chi"はスペイン語風に「チ」と発音したようです(滝の汗)。浅慮を恥じて訂正致します。また、翻訳者の方々にもお詫び申し上げます。加えて、やはり「ポルトガル古語辞典」がいりそう(汗)です。)

[城内の北側や末端の曲輪面にも「ぎっしり人が住んでいた」?]

「アルメイダ修道士」の記述で特に重要なのは「彼ら(家臣)は家族や妻子とともに同所(城内)に住んでいる」(訳:東光博英氏)というくだりでしょう。

飯盛城の復元案を統括されている中井均氏によると(「飯盛城総合調査報告書」第8章)、山上の構造は、南側の(「千畳敷」を含む)広大な「居館部」と、北側の(細い尾根上主体の)「城郭部」に分かれている、とのことです。これは、三好家の一門や、重臣等の上層階級に関しては、私も僭越ながらその通りであったのだろうと思っています。

このイメージは、近代の(1930年代以前の)艦船に似ています。艦長や士官、兵員たちは、艦尾や艦首にそれぞれの「居住区」があり、当直(ローテーション)によって艦内のそれぞれの「持ち場」に配備されたり、居住区に戻ったりします。

飯盛城ではこれと同様に、城内南側の「居館部」、「家臣屋敷」から「在番制」により、「城郭部」の各それぞれの部所に「出仕」したり、屋敷に帰ったりする、といった解釈でしょうか。

しかし、飯盛城は、同じく家臣が山上に居住していたとされている「芥川山城」や「信貴山城」、「摂津・瀧山城」や「近江・観音寺城」、「播磨・置塩城」などに比べ、尾根線自体が全体に細く、「居住面積」に関して「南側」(「居館部」)だけでは、まず狭すぎるように思われます。

さらに、上記で触れたように、(中井氏らも監修されている)「復元イラスト」には、山上の「家臣屋敷群(侍町)」がどこにも表現されていません。

また「復元イラスト」においてはこれに加えて、城内の多くの末端の曲輪(郭)が、建物などの構築物が殆んどない「裸の段築造成のみ」(いわゆる捨曲輪)で表現されていることは既に述べました。(なお、こうした「スカスカ」の山城イメージは、1990年代以来「復元の主流」ではあるようですが)

しかし私は実際に「曲輪群A」や「曲輪群F」などの「末端近く」下の斜面や曲輪面において、中世の「瓦質摺鉢」(画像⑤右)や「土師器」、「瓦質火鉢」ほかの小片を表採しています(上↑縄張図、及び↓下画像右の赤点。教委に届け済)。要するに、こういった「城郭部」の、しかも「末端近くの曲輪」においても、「捨曲輪」どころか、「かつて調理などが行われた、生活・居住の空間」であった証拠が残っているわけです。

(2023.13.25追記 : 2022年に大東市さんが作ったCGも、基本的に山本ゾンビ氏のイラストそのままです。城下の表現なんかも「無城下町」のままです。大東市さんには表採遺物も提供して説明させてもらったのですがね…。)https://www.youtube.com/watch?v=1OAxBEIVXJ4

(2023.12.31追記 : 動画の6:00頃に千畳敷の「土塀に囲われた小さな庭」を鑑賞しながら連歌会をするシーンがありますが、飯盛城とか摂津芥川山城、摂津瀧山城、近江観音寺城、果ては明智光秀の愛宕山連歌会のような「高所で開催される連歌会」においては、「眼下に広がる壮大な景観を鑑賞しながら歌を詠む」のが当然であったと思われます。つまり、開催される部屋にしても、眼下が見渡せる二階以上とか、懸造の舞台を持つ構造であったと考えるべきでしょう。わざわざ苦労して高い所まで登って来て、あんな閉鎖的な塀で囲われた庭を鑑賞させられては、それこそ参加者がブチ切れてもおかしくありません。)

ともあれ、私は総合的にみて、北側の「城郭部」こそ、(どちらかといえば身分の低い)「家臣たちの屋敷を兼ねていた空間」と推定しています。段築造成の悉くが宅地であった、とまでは言いませんが、「城郭部」もまた「侍屋敷の集合体が多くを占めていた」というイメージです。

そう解釈することにより、「文献」と「遺物」、そして少なくとも「居住面積の不足問題」に整合性が成立すると思います。

加えて、こうした「曲輪面」は、長年の崩落で既に遺構の多くが失われ、発掘調査をしても遺構や遺物が検出されないことが多いので、これまで「捨曲輪であろう」と解釈されてきたことも多かったのではないでしょうか。

(2023.12.25追記 : 曲輪の天端(切岸の最上部ライン)など、往時に比べて2m~4m程、崩落によって後退している箇所が多いと思われます。それらを考慮せずに「現況」で復元イメージが作られているように思われます。これは例えてみれば、ミイラから「生前時の顔」を「ミイラっぽい顔」として復元するようなものです。)

なお、遺物に関しては、既に曲輪の下斜面の数百mにわたって崩落、埋積しているという想定なので、今後も見つかり得る、とも想定しております。

[再びアルメイダの見た飯盛城内は]

繰返しますが、私は、イエズス史料に記された「家臣が山上に家族ごと住んでいた」という記述から、北側の「城郭部」も含めて「ぎっしりと家臣達の家屋が詰まった空間」であったと推定しています。

そして、永禄八年の冬の黄昏、各々の侍屋敷での夕飯時、城内からずっと深野池側を見下ろしながら「例の“ぱあでれ・びれら様”のお弟子さん(アルメイダ修道士)、どうやら下から登って来たようだな」などと語り合い、三ケサンチョ(頼照)あたりが「おい、誰か松明を持って迎えに行ってやれ!」と指示した光景を想像しています。

④飯盛城の直下「北条」に存在した「市場」

[「北条」集落における「市場」]

さて、以下が今回の「メインディッシュ」なのですが、この「城ヶ谷」を下った「北条」に、かつて「市場」という旧字名が存在しました。

特筆すべき要素はその位置が、「東高野街道沿い」そのものではなく、街道から少し離れた位置に「東西軸」を呈していることです。つまり「市場」は「大手道」と想定される「城ヶ谷」に向かっているということです(直上↑画像、下↓画像、画像はクリックで拡大 及び画像⑧、⑮)。

その中央には今でも「市場川」と呼ばれる川が流れています(上↑2つ目画像、及び画像⑮上部)。

飯盛城における「山下」(町場)の「第1候補」こそ、まずこの「市場」でありましょう。何と言っても「城から近い」ことが重要です。そしてこれはあたかも「近江・観音寺城」における「石寺」を思わせるポジションでもあります(後述)。

さらにこの場所は、「安見宗房」時代の記録である「私心記」(永禄三年(1560)四月十七日条)における「 ○飯守(盛)へ人数取寄 麦ヲナギ候云々 麓北市場焼候」に相当する可能性もあります。もちろんこれは「木沢長政」時代(末期には「守護所」でもあった)以来の「市場」を継承している可能性も高いでしょう。

なお、参考までに「市場」の西隣の字名を「町ノ北」(上画像及び画像⑮中央上)といい、「市場」は北条内においては「北部」と認識されていたようです。

こうした「市場」に関する知見は、僅かながら「大東市史」(1973)で一応触れられていたにもかかわらず、近年の「飯盛山城と三好長慶」(2015)以後においては殆んど全く生かされず(補注*0)、「私心記」に記された「麓北市場」の位置が推測される際、この「北条」の字「市場」はなぜかスルーされています。(「飯盛山城と三好長慶」P49の中西裕樹氏作成図)

こうして「大東市史」に記された「大城下町」のイメージ共々、知らず知らずにフェイドアウトされ、現在(2020)では極端にも「北条」にはあたかも村落や田園しか無かったかのようなイメージ(イラスト等において)が展開されつつあります。

**********************************

なお、ここで非常に重要なことは、「市場は“都市”と呼べるか?」云々ではなく、「市場」が明らかに「飯盛城」に付随したポジションに位置し、城には「大消費人口」が住んでいたという「状況的事実」です。

**********************************

(*0)かなり例外的な存在として、大阪府教育委員会が作成した「北・中河内における中世城館の調査」(2017)P61下段に大東市域の「小字図」(上↑)が掲載されており、「城ケ谷」と「市場」の部分をわざわざ強調表現されているのは特筆に価します。

[将来の“考古学的調査”に期待される「市場川」周辺]

加えて、山麓部の「北条」周辺のエリアにおいては「発掘調査」も殆んどされないままに住宅化が進んだため、現時点では、飯盛城の「山下の存在」を「考古学的に否定」する決定的証拠も無いのです。

なお「市場川」周辺(画像⑮上部)は、やや「ミニ天井川」状に周辺地盤より高くなっており、おそらく長年にわたって周辺に砂礫を埋積させて「地下遺構」を覆い、結果「遺跡」やあるいは「木製遺物」なども保存状態が良好なのではないか?と勝手に推測、期待しています。

「飯盛城には城下町が無かった」というフレーズは、この「市場川」周辺の調査結果を待ってからでも遅くはないはずです。発掘調査して初めて「やはり都市があった!」と騒がれたケースは、全国的にも枚挙に暇がありません。

なお、「城ヶ谷」周辺においては、やや高所である現・四条畷学園短期大学北条学舎の敷地において発掘調査が行われ、中世のものとしては13~4世紀の遺構、遺物が検出されていますが、戦国時代に関わるものは見出されていません。(大東市教育委員会「城ヶ谷遺跡発掘調査報告書」、1990)

**********************************

[ふたたび近年の「飯盛城下観」のおさらいと、本稿のスタンス]

なお2003年、最初に「無城下町論」を提唱された仁木宏氏(*1)は、2015年の「飯盛山城と三好長慶」(P17)においては、「中垣内(なかがいとう)、野崎、北条」などの集落が「実際には城下集落として機能していたと推定される」と、「北条」について言及されているのですが、近年においては、中西裕樹氏が「砂」や「三箇」を「城下集落」や「外港」として提唱された説(*2)の方を引用される傾向が窺えました。しかし2020年の「飯盛城総合調査報告書」においては、再び「中垣内、野崎、北条」の方に力点を置かれているように見えました。

なお仁木氏は論考(*3)において、「二条宴乗記」の翻刻、再検討をされ、「新開池」(深野池の西南に隣接)や大和川、淀川における「定期船」を思わせる水運の実態を紹介しておられるのは、これは個人的に特筆すべきものと思います。

また、天野忠幸氏(*4)は、仁木氏の「飯盛・無城下町論」を引き継がれるかたちで、「三好の家臣が山上の城内に集住していたこと」に初めて触れられ、「“城下町”の代わりに、(宗教面で)様々な性格を持つ城下の集落群が周辺に散在していたこと」、及び「三好家による深野池や淀川、大和川を通じた水運の活用」に触れられています。

一方、いわゆる「無城下町論」ではありませんが、鹿島純氏(*5)が唯一、「津の辺」(後述)が飯盛城の港であった点に触れられています。

(*1)「寺内町と城下町 戦国時代の都市の発展」(日本の時代史12「戦国の地域国家」、2003)P284

(*2)「城郭・城下町と都市のネットワーク」(「中世都市から城下町へ」中世都市研究18号・2013)

(*3)「「二条宴乗記」に見える大坂石山寺内町とその周辺」(人文研究、1997)

(*4)「大阪平野の都市ネットワークと三好政権」(戦国期三好政権の研究、2010、P254-257)

(*5)「モンタナス「日本誌」の「堺市図」は深野池から見た飯盛城か?」(「戦国河内キリシタンの世界」所収、批評社、2016)

しかし、「北条」における旧字「市場」や、「津の辺」(三箇に属する。後述)については、残念ながら今回の「飯盛城総合調査報告書」(2020)においても(佐々木拓哉氏がかろうじて(別の主題においてP201に)「小字図」(上記*0)を引用されているのが唯一の救いですが)殆んど触れられていません。

本稿は、「飯盛城の“城下町”の有無」や「外港」を考察する際、この「北条」と「津の辺」こそ最重要な存在である、と提唱するのが主なスタンスです。

なお、天野忠幸氏が指摘されているように(「三好長慶」、2014)、「北条」の地は永禄四年(1561)、「河州山嵩(讃良郡)内立家分」や「野崎」等と共に、三好義長(興)から「伊勢加賀守(貞助)」に与えられています(戦国遺文・三好778、785)。また、「北条」における「家数」や「住民の職業の内わけ」等は全く不明です。

この史料から、「北条」の「市場」や街道沿いに想定される「町場」は、「真宗寺内町」や、(例えば)塩川氏の「山下町」が「笹部村」から行政的に分離・独立したのに比べれば、あくまで「北条惣内における存在」に留まってはいるようです。

しかし、「市場」に対して発給されたであろう「定書」等の「文献」が失われているという要素をも含めて、「これは都市か?あるいは村か?」という違いは、「行政区分や特権の有無」だけではなく、「いかに賑わったか」、「山上の生活者から“必要”とされたか」という“生の要素”こそ、重要と考えます。これは近代における「闇市は都市か?」という命題にもやや通じるのですが。

**********************************

重複を恐れずに、繰返しまとめると、現在、「飯盛城における“山下” の有無や“外港”」を論じる際、城直下の「北条」の「市場」、及び「津の辺」(後述)という、言わば「最重要の地」(私は“ラスボス”と思っています(汗))がほぼ「無視」されているわけで、これはあまりにもバランスを欠いた不条理である、と言わざるを得ません。

[「経済都市」ではなく「厚生施設」として]

ともあれ、私が想定している飯盛城の山下(町場)は、「都市」と呼べるかどうかはともかく、例えて言うと、まだ自家用車が普及していなかった昭和30~40年代前半における、郊外に新設された「団地」や「新興住宅地」、あるいは「大企業の社宅」の、「敷地内に設けられた小規模な市場やスーパーマーケット」のような存在に相当するものです。

小さいながらも、それが無ければ生活自体が困難になるという、利用者には大切な存在です。

もっと極端な例で言うと、かつての村落に1軒は存在した「よろず屋」や、現代では「郊外の大工場の前に建つ1軒のコンビニエンスストア」のような役割です。

これは仁木宏氏が論じられたような、経済論における「都市(山下)経営」といった性格のものではなく、むしろ、山上(城)の生活を支援する「厚生施設」に分類されるべき性格のものです。

なお私は、摂津の「芥川山城」(下↓画像)や「瀧山城」においても、同様の「小規模な市場」が山下の村落あたりに設けられたのではないか?と想定していますが、今後の課題です。

(2023.13.28追記 : 言継卿記の永禄十一年九月廿八日条に伝聞として記される「先勢芥川之市場放火云々」も、なにも芥川山城から遠すぎる「西国街道沿いの芥川集落」に限定する必要がなく、私は芥川山城直下に「市場」が存在した可能性をも考慮すべきだと思っています。)

⑤キリシタンの「城下集落」ばかりがフィーチャーされる問題

[現在では「キリシタン集落」の紹介に偏り過ぎ]

そして現在(2015-20)、「城下町の無かった飯盛城」の「城下機能(町場)を担った町」として一般に著名なのは、「北条」や「野崎」などではなく、むしろキリシタンの集落であり、「街道の要所に位置」した「砂」や「岡山」(四條畷市)、及び深野池の島でもあった「三箇」(大東市)の方です。

これは中西裕樹氏(上記補注*2)が提唱され、仁木宏氏も近年はしばしば引用されてきました。その“ロマンチックなイメージ”は山本ゾンビ氏によって魅力的な「飯盛城鳥瞰想像図」(監修:中井均、中西裕樹、摂河泉地域文化研究所)に描かれています。

イラスト(2016年版)においては、飯盛山麓の東高野街道沿いが「閑散」としている(あるいは「雲の下」でボカされている)のに比べ、「砂」や「三箇島」は、町屋の密集した明らかな「都市」として表現されています。

また、「中西裕樹氏監修、スズキ唯知氏CG」という別の飯盛城復元イラスト(2018年勝瑞城シンポジウムPDF所収)においては、遠くの「砂」、「岡山」が「大都市」風の密集地に描かれているのに対し、「北条」周辺は、あたかも"アマゾン"のような森の間に耕作地が点在するといった、ほぼ「未開の地」に近い描写となっています。

https://ravie.net/?p=2224

これらの中西氏の解釈からすれば、「山上の飯盛城に住む三好家臣の家族が、あたかも日々の生活物資をわざわざ「砂」や、舟に乗って「三箇」まで買いに出かけていた」ということになってしまいます。

しかし、これは「遠すぎる」うえに、「三箇」などは「往復の船賃」まで加算されてしまいます。

何よりも、これら集落のうち、多少なりとも「商業的要素」が窺われるのは、せいぜい「砂寺内」のプラン(福島克彦氏が作成された「地籍図」による。「飯盛山城と三好長慶」P89)くらいのもので、しかもあまりにも小さな規模です(画像⑬)。はたして中西氏は、(特に夏に)飯盛城から「砂」まで、往復歩いてみて「追体験」をしてみたことがあるのだろうか?と疑ってしまいます。

[「残された文献」だけから想定されたアンバランス性]

加えてこの小さな3集落は、たまたま領主が「キリスト教化」したので、イエズス会側が詳細な(あくまでも布教上の、もちろん「偏向」も充分考えられる)記録を残してくれたという経緯があります。記録が貴重であることは当然ながらも、「饒舌な証言者」だけから聞き取り調査するのは危険です。

こういった集落は、むしろ飯盛周辺における「大半の非キリシタン」にとっては、かえって近寄り難い存在であったかもしれないのです。まず、「史料的に沈黙している」これら周辺の「非キリシタン集落」との“バランス”を考慮して、全体像を想定する必要がありましょう。

[「三箇島」は「飯盛キリシタン」の一種“出島”だった?]

キリシタンに寛大であり、一応布教を認可、保護してくれていた「足利義輝」と「三好長慶」が健在だった1564―65年(永禄七~八年)は幸福な時代だったと言えましょう。

「結城アンタン」(左衛門尉)という、当初の三好家中において最も積極的だったキリシタン武士のコーディネートにより、飯盛城にイエズス会のヴィレラ神父やロレンソ修道士を招いてミサや洗礼が行われ、キリシタンの大旋風が巻き起こりました。そして「飯盛城内の教会」が建てられ、それ以外にも、周辺5ヶ所の領主たちの城にそれぞれ「5つの教会」が建てられました。

しかしながら、その裏では既に永禄七年夏に「三好長慶」が密かに亡くなっており、翌永禄八年(1565)になると「足利義輝」さえも殺害されて事態は一気に暗転します。

「結城アンタン」も毒殺され、キリシタンに不寛容な「松永久秀」が暗躍し、遂に「正親町天皇」からバテレン追放の綸旨が下され、ヴィレラ、フロイスらは京を脱出しました。

彼らは「三好日向守(長逸)」の好意でいったん飯盛城や三箇に逃れたものの、長慶の後継者「三好義継」はキリシタンを嫌悪しており、彼らは結局「堺」まで逃れざるを得ませんでした。さらに「結城アンタン」亡き後、キリシタンのリーダーを買って出た家臣「三箇頼照」もまた、義継から圧迫を受けますが、程なく復帰します。

おそらくこの「永禄八年夏」以降、「飯盛城内の教会」は廃されたと思われ、「飯盛キリシタン」の拠点は三好義継と妥協するかたちで「三箇島」に移され、ようやくキリシタン達はとりあえず安住の地を見出しました。

この状況は、あたかも後年の「長崎・出島」の如くというか、キリスト教徒と仏教徒らが上手く「棲み分ける」ことで、お互いに平和に共存出来たと解釈されます。

「人びとが集る「城下」のように機能した」という解釈は、明らかな史料の曲解

繰り返しますが、そもそもイエズス会側の史料に、これらの集落が「城下集落」(町場)として賑わったことなど記されておらず、史料から窺えるのはあくまで「キリシタンの洗礼、ミサ、復活祭などの行事で盛り上がったこと」と「三箇に深野池の漁業や水運業者が多くいたであろうこと」に限定されます。

要するに、「三箇」を筆頭に、「砂」や「田原」などが「飯盛城下の代わりを務めた」というのは、あくまで「飯盛では許されなかった、キリシタンの布教や祭礼行事」という要素に限られるのです。

これを「城下機能の代替え」という「経済的要素」にまで拡大解釈するのは、中西裕樹氏による相当な“曲解”を経た解釈なのです。このあたりはどうか皆様ご自身で、フロイスの「日本史」や、「十六・七世紀イエズス会日本報告集(第3期)」を直接お確かめ下さい。

(2023.12.25追記 : 解りやすく例えると、イエズス会の記事は「年に1回、郊外の過疎地で開催される野外ロックフェスティバル」に似ています。人々が集まって大盛り上がりになるのはその開催期間中だけですし、社会的にもそのロックフェスティバルに参加する階層は限られています。フェスティバルが終われば元の静かな郊外に戻るわけで、それで"経済都市"になるわけではありません。)

[当地の神は中世以来、「天満宮」が主体だった]

「北条」の核というべき「北条神社」は、近代に北部に隣接する「嵯峨村」の「八幡社」(画像⑮)と合祀される以前は、「天満宮」でした。加えて現在、「三箇」の核となる神社もまた「菅原神社」です。

当地における天神信仰の多さは中世以来、茨田郡~讃良郡が荘園「河内八箇所」に属し、その「領家」が「北野宮寺」であったことが主な要因と思われます。

また、こういった情報はイエズス会側の史料には決して記されませんが、当地でキリシタンが勃興した頃は「天神さんを選ぶか、マリア様を選ぶか?」といった確執があったと思われます。そして天神信仰の厚かった「三箇」の島民には、島がキリスト教化した際、堪えられずに他所に移転せざるを得なかった者も居たかと想像されます。

このほか、天満宮の南付近には、当地最大の寺院であった臨済宗の「松尾寺跡」(画像⑯のテラスか?既に消滅)があり、かつては「礎石」も見られたらしく(大東市史)、この「北条神社」周辺は信仰面においても核となるエリアだったのでしょう。

しかし、こうした「天満宮」や「八幡神社」等への信仰もまた、近代に創設された「四條畷神社」や、近年脚光を浴びている「河内キリシタン」の影にほぼ忘れられています。加えて「飯盛城総合調査報告書」(2020)においても、残念ながら「北条周辺の信仰」についてはスルーされています。

⑥飯盛城の山下と「軍事」の問題

[「籠城を想定した防衛、補給計画」が考慮されていない]

「無城下町論」における「流通ネットワークに依存した物資移動のイメージ」には、「軍事的要素」に属する、「籠城」を念頭に置いた基本的な「危機管理」や「防衛構想」、「物資の補給計画」といった要素が一切ありません。

軍隊でもある三好家には、「物資の確保」が家の興亡を左右するにもかかわらず、あたかも「遠方の商人にお任せ状態」であったかのような解釈となっています。

[足元の主要街道を速やかに押さえる必要性]

また飯盛城には「足元の東高野街道を押さえる」という機能も当然ながらあったはずです。

⬆画像はクリックで拡大

城から最短距離、最短時間で、街道へ速やかに出撃することは、軍事的に当然考慮、想定されていたでしょう(これは「清滝街道」側も同様です)。

「城ヶ谷」を「大手」と想定したのも、「城から東高野街道へ一気に押し出せるルート」だからです。

私は、東高野街道上の南北に「惣門」(関)が設けられ、多少の番衆が常駐しており、夜になれば門を閉じて街道を封鎖することが普遍的、日常的になされていたと推定しています。

しかし復元イラストから、監修者の方が想定している城の下の東高野街道は、「関門もなく、ただ一本道が通過しているだけ」といったイメージのように見受けられます。

なお私は「南北の惣門」の間に「市場」を含む「山下」の中心部を想定していますので、これは広義の「惣(総)構え」(*補注)と呼ばれるものを構成することになります。

というのは、街道上を「木戸」で遮蔽するだけでは、(「吉本新喜劇」の「玄関のセット」のように)「脇をスルー」される可能性があるので(汗)、「周辺ごと物理的に囲い込」まなければ意味をなさないからです。私は飯盛山麓は、(「富士参詣曼荼羅」に描かれた)「駿河・清見関」のように、深野池際まで、柵などで遮蔽された可能性をも想定しています。

https://ameblo.jp/tanaka-sann/entry-12201129541.html

ともあれ、「惣(総)構え」はしばしば、「内側を守る」という側面だけが議論され、「街道を遮蔽、管理する」という「関所的側面」の方は忘れられがちなのです。

*********************************

(*補注)

なお、この「惣(総)構え」という言葉もまた現在、一般的には「堀、土塁を伴った(狭義の)もの」に「限定、誤解されている」という事情を前々回の末尾で長々と述べました。

現在の議論等においては、「集落が 堀、土塁、石垣 崖、谷といった「半永久的な」構築物や自然地形で囲まれていいるか?」という命題に対し

“YES”→「総(惣)構えを持った“特殊な集落”」

“NO”→「総(惣)構えがない“普通の集落”であり、終日“開放状態”にあった」

といった乱暴、且つ極端な「2択」だけで、考証、復元等がなされており、これは非常に根深い「常識」です。

私は「総(惣)構え」とは、16世紀前後の畿内においては、あらゆる拠点城郭や寺社に伴う町、惣村までが備えていたものであり、その大半は、「塀、柵、垣~泥田」といった「比較的簡素な素材」で構成されていて、後世に痕跡を残し難かった、と推定しています。

**********************************

また、「拠点城郭」の持つこうした「関所としての機能」は、三好長慶がかつて拠点としていた「摂津・越水城」が「西国街道」を直下に押さえており、「芥川山城」が丹波へ向かう道の峠上に位置することからも明らかです(下↓画像、画像はクリックで拡大 及び連載第9回の冒頭画像参照)。

飯盛城においても、「城と街道との距離」こそ離れてはいますが、その本質はなんら変わらないはずです。

なお「北条」における「東高野街道」は、飯盛の廃城後である近世初頭頃に「1本直線化」したと推測していますが、明治の地籍図によれば(現在も)「左S字カーブ」を呈する部分が3~4ヶ所は存在し、うち1ヶ所は地籍図に「左クランク」の痕跡が見られました(画像⑮下部)。

また「S字カーブ」付近の街道沿いには「瑞玄寺」や「十念寺」といった室町時代に遡りうる寺院があり(大東市史)、往時は「左クランク」道と木戸(関門)と寺院境内(土塀を有する)を組み合わせた防備構造があったのではないかと想定しています。

⑦飯盛城の外港は「津の辺」

[湖水で隔てられた「外港」なんて]

近年いわれる「三箇島が飯盛城の外港であった」という“不思議な”解釈も、やはり中西裕樹氏(上記補注*2)が提唱されたもので、仁木宏氏や天野忠幸氏もしばしば「このフレーズ」を引用されています。

(天野氏は元々「深野池が外港」と、適切な表現をされていますが(上記補注*4)、ミネルヴァの「三好長慶」(2014)においては、結局三箇に「港町マーク(○に碇)」が記された中西氏の地図を採用されています。)

なお、「三箇島が飯盛城の外港」という解釈が「不思議」と申しましたのは、

「外港」という言葉を、“外航路”に連絡した「堺」や「尼崎」、「西宮」といった港町に対して用いるのであれば、まだ話は理解出来ます。

また、「定期船」等が「三箇島には寄るが、飯盛城下には寄らなかった」という記録でもあれば、これもまた理解出来ます。

さらに「三箇氏を含む島民が、三箇島で「中継ぎ貿易」のようなことをしていた」とか、「通過する舟は三箇に強制的に寄港させられ、関税を取り立てられた」といった、「兵庫」や「堅田」のような存在であったのであれば、これも話はわかります。

しかし、三箇島自体には目下そのような側面は窺えません。あくまで「三箇船籍の漁船や水運の舟が活躍していた」ことが推測されるだけです。(漁業と水運業がメインであった三箇のポジションは、近江六角氏における「沖島」と似通っています。)

なお、永禄八年夏、都を追われ、初めて三箇を訪れて教会に匿われたルイス・フロイスは

「私は三ケ(Cánga、サンガ)と称する甚だ小さく、度島(現・平戸市)よりも狭小な島に追われ、一軒の庵(初期の教会)に入ったが、そこには米と蜜柑の外はなかった」(「1565,6,9都発」及び「1565,7,22都発」のそれぞれの書簡末尾の「追記文」)と記しており、私には三箇がとても「物資が集る都市であった」とも思えないのです。

そもそも、同じ小さな深野池の中にあって「水で囲まれた三箇島」が「飯盛の外港」だなんて、全く意味を為していません。これは「物流」の観点からは、積荷の「不必要な積み替え」を生じ、「労力」と「時間」、「経費」を失うものですし、また「積荷の破損」の可能性をも増やすだけです。

そしてこういった「問題」は、「舟が直接、飯盛城の麓に着く」というだけで、全てが解決します。(後述)

[軍事的観点における「外港」とは]

加えて「軍事的」な観点からも、「城の外港」とは「城内に速やかに物資や援軍兵士等を投入出来るロケーション」が求められるのが普通です。解かり易い例で言えば、韓国の「西生浦倭城」の構造などを思い浮かべて下さい。

https://shirobito.jp/article/1207

「軍事的補給港」としては、「湖水で隔てられた三箇島」が敵の手に渡ってしまえば「オシマイ」なのです。

そもそも元亀元年(1570)、敵前の摂津「野田・福島」へ海上から物資搬入して「橋頭堡」を築いたという、あの「水軍の阿波・三好家」の城における「山下」ですので、決してそんな「自殺行為」はしないでしょう。

[三箇氏と漁業]

繰返しますが、三箇の住民自体が漁業や舟運に長け、深野池における諸権益(舟座や通行税免除、航路や漁場のテリトリー)で優遇されていたであろうことは、史料等から十分類推されます。加えて「漁業権は領主から与えられるものであり、その代償として水産物が上納されていた」(盛本昌広「贈答と宴会の中世」P134)ということを鑑みれば、例えば飯盛城で盛んに行われた「連歌会」などに欠かせない「宴席」における「水産物」などを、三箇氏あたりが城に上納していたのではないかとも想像されます。しかし、三箇自体には「商業都市、商業港の要素」がまるで窺えないのです。また「舟運業者」は基本、「商人そのもの」ではありません。

[忘れられた「津の辺」こそ、飯盛城の外港であろう!]

そして地図を眺めれば、かつて権現川が「深野池」に注いでいた「河口」の根元に「津の辺」(!)という、名前そのものが「港」を意味する集落がちゃんとあるわけで(画像⑮、及び下↓画像)、こちらこそ「飯盛城の外港」と呼ぶにふさわしい地に思えます。

ここで非常に重要な点は、「津の辺」が現在も(かつて湖水で隔てられていた)「三箇村の飛び地」であることです。そして法務局所蔵の周辺「地籍図」を貼り合わせてゆくと、その輪郭は見事に「権現川「旧河口」の」"三角洲の形状"を呈しています。

⬆画像はクリックで拡大

以下は私の推測ではありますが、「三箇船籍」の舟が「北条」側の港を利用すれば、一般的には「津料」を「北条」(もしくは港の利権者)に支払わなければならないでしょう。(あるいは、「三箇」が「津料免除などの特権」を三好氏から獲得していたという可能性をも想定できますが)

舟運を主な生業とする三箇村としては、その便宜と経費節減の為に、対岸の「北条」から「河岸」(かし)購入し、それがこの「津の辺」の地ではなかったでしょうか。

江戸時代の例ではありますが、播州「加古川」流域の多くの村々は、舟運によって年貢米を搬出する規定(津出し)でありましたが、沿岸から離れた「社」(やしろ、現・加東市)や「宗佐」(現・加古川市)など内陸の両村は、わざわざ沿岸部に河岸(かし)を賃借して、自村や他村の「津出し」(舟への積み込み)を請け負い、これは村の収益にも繋がったようです(吉田省三「加古川舟運の研究」P30、1994)。

しかしながら(港を意味する)「津の辺」もまた、現在の飯盛城研究のステージにおいては、無視されることが多く、中西裕樹氏による「飯盛山城と三好長慶」P49の図では、なんと「水没」表現されています。(これは“城下町”を意味する「“山下町”は城下町ではない」という氏のご見解とまったく“瓜二つ”のケースです。)

しかし「津の辺」集落は、空中写真や地籍図にみえる周辺の「条里地割」と「干拓地地割」の境界線、及びその標高から、中世以来、すでに「陸化」していたと思われます。

伝承によれば、寛弘年間(1004-1012)、京から流した「天神の木像」が「津の辺」の浜に標着したのでこれを「天満宮」(北条神社)として祀り、この浜の地はその「御旅所」として近年まで「明神社」や「鳥居」が存在したようです(大東市史P434、及び本妙寺院主・正木貫成氏談)。

また「津の辺」の「本妙寺」は永享元年(1429)の開基と伝えられ(大東市史P478、及び正木氏談)、現在も境内の墓地にも、中世末には遡れそうな五輪塔の部材が少なくとも二基分は残存しています。よって同地は「現役時代の飯盛城」と当然ながら「共存」していたはずです。

**********************************

[注意]

なお「飯盛城総合調査報告書」(2020)のカラー口絵でも紹介されている、元禄元年(1688)年の「北条・南野水論絵図」や、宝暦四年(1754)「南野村北条村立会絵図」に、北条の西に隣接する「津の辺が記されていない」のは、同地が絵図の主題に無関係である「三箇村」に所属しているからです。特に「北条・南野水論絵図」の方は、権現川河口の「白くボカした部分」が「津の辺」であるにもかかわらず、なんら説明書きも無いので、同地があたかも、まだ深野池に水没しているかのように見えるのです。そして、それに影響された誤解を複数の論考に与えています。加えて同じく「飯盛城総合調査報告書」P201下の「北條村の小字図」においても、「津の辺」が実は「三箇」に所属するという説明を欠いているため、同様の誤解が今後も発生される可能性を危惧しています。

**********************************

なお、津の辺の北方から「天満宮」(現・北条神社)にかけて、讃良郡の「四条」と「五条」との境界線である「東西に伸びる条里境」(画像⑮中央左、上↑小字図、及び下↓画像)が連絡しています。この道が「津の辺」と「北条」を結ぶ「陸路」であったでしょう。

しかしながら現在、この「津の辺」に関しては、鹿島純氏の論考(モンタナス「日本誌」の「堺市図」は深野池から見た飯盛城か?)を除いては、殆んど語られることがありません。(鹿島氏の私信によれば、「押廻」(深野池南部に注ぎ込む「吉田川」河口の集落)もまた、「津の辺」同様、三箇の飛び地のようです。)

そして現在、この「津の辺」の主要部は「遺跡指定」からも外れています(大東市埋蔵文化財分布図)。私は同地の「旧西岸」の地下辺りに「中世の船着き場」の遺構が残存していると推定しています。

[舟は深野池から「北条」へ直接のアクセスも可能]

また「津の辺」-「北条」間の「権現川」は、京都における「堀川」や「高瀬川」などの運河を思わせる規模、直線性を呈しており、河道をメンテナンスし、平底小舟程度であれば、(現在では想像が困難ですが)「北条」まで直接舟を乗り入れることは充分可能です(画像⑮)。

なお「津の辺」→「北条」へ遡るのは、標高にして7mほど上がることになるので「登り舟」は(「一遍聖絵」に描かれた京の堀川の「筏」のように)専ら川端等から「引綱で曳航」されたと想定しています。加えて「運河使用料」を「北条」に徴収された可能性もありますが、荷主や舟主が、「津の辺」における荷車や馬への「積み替え」による「時間・労力・陸運賃のロス」よりも「有利」と判断したならば、「北条への直接陸揚げ」が選択されたかと推測しています。(例えば、鮮度が重要で軽量な「水産物」など)

また、こうした城の直下まで舟を接岸させるという「水城的」な発想は、吉野川旧本流に面し、旧河道「北千軒堀」から水路を城下周辺に引き込んだ「阿波・勝瑞城館」を拠点にした「三好氏」とすれば極めて当然な発想であったと思われます。

(重見高博「発掘調査から考える守護町勝瑞の範囲と構造」、及び、山村亜希「室町、戦国期における勝瑞の立地と形態」以上、石井伸夫、仁木宏編「守護所、戦国城下町の構造と社会 阿波国勝瑞」所収)

これは「現代の常識」とは違って、近代前半頃までは、まだ国内の随所に残っていた発想でもありました。

加えて「籠城時も想定した緊急物資搬入」という観点からも「必要不可欠」なインフラであったはずです。

研究者の方々も、飯盛城の特筆すべき立地の利点として「水運の利便性」を挙げられているわけですから、その最大限の到達点として「舟による北条までのアクセス」は、何ら奇異な見解ではないはずです。

⑧城を見せる演出「ヴィスタ」もあった??

⬆画像はクリックで拡大

[「北条」と「石寺」は“似たりたり寄ったり”の時代・規模・構造?]

飯盛城にとって「北条」が、「あたかも近江・観音寺城における「石寺」を思わせるポジション」と述べましたが、ほぼ同一縮尺の昭和20年代の空中写真(上↑画像)で比べると、両者は想定される「規模」や「構造」等もまた変わらないように見えます。(なお、石寺周辺は既に圃場整備がなされているようです)

研究史においても、近江・六角氏の「城下町・石寺」は昭和以前には、現・田園地帯を含む「広大な都市区画」が想定されていましたが(助野健太郎「近江の城下町」)、近年の小島道裕氏(「城と城下 近江戦国誌」1997)によれば「城下集落はほぼ現在の(山麓斜面である)集落付近に限定される」ようです。そして「石寺」には特に「都市区画」のようなものも認められません(同書)。

この点、私の想定している(田園地帯が大半ではあったであろう)「北条における山下(町場)」のイメージとほぼ同じです。

また石寺には天文二年(1533)年「釘貫(くぎぬき・惣門)」が存在したようなので(馬淵村千僧供馬場孫左衛門氏文書)当然ながら「惣構」(広義)を持ち、中山道を封鎖する機能もあったのでしょう。

ともあれ、「石寺」の方はたまたま「文献史料」が伝わったので古くから「城下町」と認定され(「楽市」の文言から「過大評価」された経緯もあるようですが)、一方の文献史料に恵まれなかった「北条」の方は今世紀以降、「無城下町型」として、極端なイメージが一人歩きして「過小評価」(←今ココ)されているように思えます。

[城下から城の“櫓群”を見通す「ヴィスタ」]

また、「津の辺」で陸揚げされた荷物が、讃良郡の「四条」と「五条」の「条里境の道」(上画像、及び画像⑮のP点と「天満宮」(現・北条神社)を結ぶ)を通じて、陸路「北条」まで運ばれたことを想定しましたが、この直線ルートは、津の辺側(P点)から見て、城内の「千畳敷の高所」をほぼ「見通して」(ヴィスタ)います。現在、“FM大阪の送信塔”のある曲輪です(画像⑮の中央、及び直上↑画像)。

これと同様、北条の「市場」川沿いの「東西道」は、城内の「高櫓」(現・展望台付近)や(道が蛇行しているので)「御体塚」という「城内の高所」をやはり「見通して」います(上↑画像、及び画像⑮の「X点」から)。

私はこれら城内の高所に、二層以上の(のちの“天守”に通じる)高層建築が複数あり、見通し(ヴィスタ)の効果も含めて、山下に「三好氏の権威を見せつけていた」イメージを想定しています(現在「御体塚」からは「棟瓦を用いた“塼列建物”」が検出されています)。

なお「山城主郭の二層建築に城下からヴィスタを形成するセット」は、既に天文年間に観音寺城の「本丸」(「東国紀行」や「鹿苑日録」に「二階」建物の記載あり)と、当時、石寺集落内を通過していたと思われる「中山道」との間に出現していました(宮本雅明「公権力の一元化と城下町」による。上↑画像)。また、斎藤氏段階の美濃「稲葉山城・七間櫓」と城下町「井の口」(後の岐阜)との間も同様です(連載第19回 )

https://higashitanism.net/shiokawa-s-misunderstanding19/

加えて、こういった事例からも、上記鹿島純氏による「モンタナス「日本誌」の「堺市図」は深野池から見た飯盛城か?」(「戦国河内キリシタンの世界」所収、批評社、2016)における「複数の塔を有した飯盛城?の描写」は、単なる「想像図」に留まらず、「より正確な“元絵”」から写生される過程で「誇張された」ものではないか?という「信憑性」を感じております。

******************************************************************2023.12.27追記 : ネット上に学研の雑誌「歴史群像」に掲載された中西裕樹氏監修、香川元太郎画伯作の飯盛城の復元イラストが出ていました。

この拙稿が出て4ヶ月後くらいの絵のようです。相変わらず人口密度の低そうな城内(家臣達は何処に居たの?)、閑散とした山下。室町時代には存在した多くの寺社が無い。終日通行フリーそうな東高野街道。何故か異常に栄えてまくっている三箇島。なのに飯盛側の岸には湊たる「津の辺」集落が無い…(ただ、ひょっとしたら中西氏は拙稿をご覧になられたのか?何故か権現川河口に小舟が一叟だけ描かれてる‼)。田園は流石にジャングルではなくなりましたが、讃良郡の条里が無いし、パースペクティヴも再現されてません。

****************************************************************

⑨北条に短期間だけ存在した?「謎の礼拝堂」

[北条にはキリシタンの「城下の礼拝堂」さえも存在した?]

私は、「飯盛」には(おそらく永禄七~八年のごく短期間)、ガスパール・ヴィレラ神父が建てた「城内の教会」(igreja na fortaleza、1564,7,13、及び7,17京都発ヴィレラ書簡)以外に「城下に建てられた礼拝堂」(ermida tinha feito ao pé da fortaleza、1565,8,3フロイス書簡)が存在したと想定しています。(ローマ字はポルトガル国立図書館サイトのEvora版から)。

この「礼拝堂」は、永禄八年の夏(1565年7月27日)、都を追われて三好家の保護を受けるべく「飯盛に避難」したヴィレラと、後から「枚方」経由で追って来たフロイスが「7月31日の夜に再会した場所」として記されたもので、フロイスはその夜、そのまま「三ケ」の「もう一つの聖母の小教会」まで移動しています。

なお、このフロイスがヴィレラと再会した「城の麓の礼拝堂」は元々、「結城アンタン左衛門尉」が建立したと記されていること、及び「砂」(現・四條畷市)が、「枚方と飯盛の中間」に位置する事から、現在「日本史」に登場する「砂寺内の教会」(第1部38章)に比定されています。(福島克彦「河内の寺内町と都市論」(「飯盛山城の三好長慶」所収)及び、村上始「河内のキリシタン遺跡」(「戦国河内のキリシタンの世界」所収)

しかし、私は以下の理由からこの「礼拝堂」が「砂の教会」とは別個に、「北条」に建てられたものと推定しています。

* この時点で「砂」の領主「結城アンタン」は毒殺されおり(「日本史」第1部66章)、既にその保護は期待出来ません。

* この礼拝堂は「城の麓に建てられた」と記されており、「高低差のない平野部」である「砂」における「結城アンタンの城館の麓」という意味はまず有り得ません。また「砂」の教会を「飯盛城の麓」と解釈するには、互いにあまりにも離れすぎています。

* 「砂」の東隣の丘陵上の「岡山」の城主、「結城山城守(アンリケ、忠正)」も熱心なキリシタンながら、皮肉にも目下キリシタン排斥を推進する「松永久秀」の配下にあり、ヴィレラを「保護」出来る立場ではありませんでした(「日本史」第1部66章)。とりあえず、ヴィレラもフロイスも、この逃避行の行程において「砂」、あるいは「岡山」の事を全く記していません。

* そもそもヴィレラは「三箇頼照」を主とする「飯盛城からの迎え」と共に「飯盛」に向けて先行、出発したと記されており(1565,8,3フロイス書簡、「日本史」第1部66章)、途中の「砂」に滞在する事は不自然であり、何よりもヴィレラ自身がフロイスと再会した2日後に、「本日、すなわち1565年8月2日、追放後に身を寄せている当地、飯盛の城(fortaleza de Imóri)にて記す」(1565,8,2、ヴィレラ書簡)と記しており、彼がずっと飯盛に滞在していたことを自ら述べているのです。7月31日に、フロイスと落ち合うべく、ヴィレラはせいぜい「城の麓」(北条)まで降りて待っていたのでしょう。フロイスが当夜にその足で「三箇」まで移動していることとも整合しています。

* また状況的にも、「飯盛の山下に礼拝堂が建てられた」ことは十分有り得ると思われます。というのは、ヴィレラが建立した「飯盛教会」は「飯盛城内」にあったので、目下自由に参拝出来るのは「三好家の武士階級に限られてしまう」からです。キリシタンの大半を占めたと思われる、既に500人以上はいたと思われる「平民階級」(1564,10,9フェルナンデス書簡)や、三好家以外の武士、そして何よりイエズス会自身としても、信者が自由に参拝できる“拠り所”が三好家の拠点「飯盛の山下」に欲しかったのは当然だったと思われるからです。

しかしながら、三好長慶や足利義輝の死後は、上項で述べたように、飯盛における布教が困難になり、「城内の教会」と共に、この「城下の礼拝堂」は1年あまりで消滅、拠点は「三箇教会」に一括して移された、と推定されます。

加えて、この「礼拝堂」が現在、やや離れた「砂の教会」にあえて比定される要因の1つとして、「飯盛城には城下町(山下)が無かった」という「無城下町論による先入観」が暗黙レベルで大きく影響していると私は思っています。

ここで大切な命題は、飯盛城の山下が、「“都市”(城下町)であったのか?“単なる市場”であったのか?」という分類ではなく、「商人や職人、サービス業者などで賑わっていたか?」であり、「農民、漁民をも含めて、“城内の教会”に参拝出来ない“多くの平民のキリシタン信者"がいたか?」ということです。

繰り返しますが、現在の「城下の礼拝堂」の扱いは、「飯盛城は“無城下町”だったので、「北条」にそのような施設があるはずがない」と、考察の俎板にすら乗せられない状況にあると思われます。

ともあれ、イエズス会の史料を、そうした「先入観」無しに、時系列で素直に読んでいけば(後に詳述します)、この「城の麓の礼拝堂」は「Imóri」の地にあったと解釈されるのです。

(ようやく「ダイジェスト」終了。「各論」に続く。初稿2020,11,06 11,22訂正 12,10追記 2023.12.25追記 : 文責:中島康隆)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?