「摂津国衆・塩川氏の誤解を解く」第29回 関白・近衛信尋、右大臣・一条兼遐を訪ねるも「留守」だったので、慈光院と“雑事”を談ず

①「山下吹き」のルーツは「山下・下財屋敷」。それは世界に先駆けての大発明だった!

②天文四年、「九条稙通」の「摂津・小浜」逗留(高代寺日記)は史実か

③「慈光院殿」は近衛信尋の日記「本源自性院記」に登場していた

①「山下吹き」のルーツは「山下・下財屋敷」。それは世界に先駆けての大発明だった!

いわゆる「山下吹き」と呼ばれる「銅」の「真吹(まぶき)」は、本当に我が「川辺郡山下町」がルーツなのか?!

以前紹介しましたが、「気ままな推理帳」さん(リンク)のサイトにおいて、目下「山下吹」の由来研究が着々と詰められてきています。

その結果が今年(2021)1月10日にアップされた「山下吹(25)」(リンク)において「表」にまとめられています。

数多くの史料を検討された結果、やはり「山下吹」と呼ばれた銅の「真吹」製錬法のルーツは、どうやら慶長年間の「川辺郡の山下」(下財屋敷)に落ち着きそうとのことです。

また、情報が錯綜している「山下吹の発明者」に関する知見も「山下吹(11)」(リンク)にまとめられています。

そして「山下吹(26)」(リンク)においては、

「真吹法は、江戸初期に山下町(下財屋敷)の吹大工が発明したと推定される。なんともすごいことである。ドイツなど欧州では、ベッセマー法が発明される約250年後まで、還元法をしていたのである」と述べられています!。

「山下・下財町」は多田銀銅山の製錬町としても、タダモノではなかったというわけで、こういった面も、いつか「川西市郷土館」(3月中旬まで臨時休館)で特集展示して頂きたいものです。

②天文四年、「九条稙通」の「摂津・小浜」逗留(高代寺日記)は史実か

「九条稙通」はやはり「小浜」(現・宝塚市)に居たのでしょうか。

前々回(第27回)連載の冒頭で特集した「塩川氏と摂関家の家司」関係の章において、天文四年(1535)三月に石清水八幡宮寺に参詣した「塩川国満」が、そこで「矢野、 橘ノ某」という「九条家の家司」と偶然出会ったことがきっかけとなり、その直前に関白職を辞任、京を「出奔」(公卿補任)して「摂津・小浜」(真宗寺内町、宝塚市)に逗留していた「九条稙通」を、「塩川種満」(国満の父)が挨拶に参上したという「高代寺日記」の驚くべき記事を紹介しました。

(「三月 古伯(塩川種満)小濱主(小浜御坊・毫摂寺、ごうしょうじ)へ参候 コレ去年十一月 御出京 九条稙通ナリ 関白并ニ内(大臣)ヲ辞シ下向タリ」)

「高代寺日記」にはこのような、例えば第21回(リンク)で紹介した「摂津晴門」の記事のように、他の史料に見られないことを警戒されて「無視」されるものが結構あるのですが、この記事はどうなのでしょう。

去る1月26日に入手出来た「中脇聖編・家司とよばれた人々:公家の「イエ」を支えた実力者たち」(ミネルヴァ書房)(リンク)に、岩本潤一氏の「信濃小路長盛と戦国の九条家三代 -下向・不如意・出奔―」という論考が掲載されており、その中には「九条稙通の出奔」(!)という章段もありました。

それによると、都を出奔した「九条稙通」の最初の足取りを記した史料は、天文五年(1536)五月十二日条の「天文日記」とのことでした。

この頃「九条稙通」は「大坂」(本願寺の寺内町)に身を寄せており、この日「大坂本願寺」に御成りした関白「二条尹房(ただふさ)」と共に饗応されていたようです。(稙通は証如の義理の兄にあたる)

となれば、「九条稙通」がその1年前に真宗の「小浜御坊・毫摂寺」に逗留していたという「高代寺日記」の記事はこれと全く矛盾しておらず、「矢野」、「橘」といった家司の具体名が出ていることからも、「九条稙通」の「小浜」逗留は極めて信憑性が高いと思われます。

なお「小浜」は天文初頭前後に開かれたと推定される「真宗寺内町」ながら、今回意外にも「中山」(観音霊場である中世中山寺、16世紀には真言宗)と中世清澄寺(清荒神)を「見通し」(ヴィスタ)た都市プランである事に気づかされました。

毫摂寺の本堂、及び本尊は「西方浄土」を表しているのでしょう。「東面」しているので、本尊を拝む者は「西南西」を向くことになります。(真宗寺院に見られるパターン)

この時、礼拝者のまさに「右90°」が「中世中山寺」(リンク)と「中世清澄寺」にあたる(上画像)ので、すなわち「中山寺」の本尊"観世音菩薩"、及び「清澄寺」の本尊"大日如来"と守護神"三宝荒神"達の「視線を真右から浴びながら正面の"阿弥陀如来"を拝む」という巧妙な「設計」がなされていることになります。

なお、中山寺は実質上「塩川国満」の領内であり、国満が「小浜町」の創成に関わった可能性をも思い起こさせます。

また「小浜」は「有馬湯山」への「宿場」としてしばしば登場する町でもあり(後述)、「九条稙通」も時にはここから「有馬」や「中山寺」あたりに足を向けたのではないでしょうか。

(2021.5.11追記。その後、出奔以前の稙通の自筆の日記(稙通公記、宮内庁蔵)を確認してみると、彼が非常に信仰熱心な人間であり、特に伏見稲荷、弁財天、清荒神(京の堀川高辻にあった)、清水寺(本尊が観音)等を定期的に参詣、勤行していたことがわかります。小浜には稲荷社もあり、また弁財天は中山寺(本尊は十一面観音)の守護神でもあるので、おそらく九条稙通は宿所「毫摂寺」の北門から「中山寺」と「清澄寺」を遙拝し、時に参詣もしたかと推察されます。)

ともあれ、こういった知見を積み重ねて、もっと「高代寺日記」という史料の信頼性が広まれば…と切に願うところです。

③「慈光院殿」は近衛信尋の日記「本源自性院記」に登場していた

さて、前回に引き続き「公家の日記」に登場していた塩川長満の娘(妹)こと「慈光院」の話題に移ります。

今回は残欠の甚だしい「近衛信尋(のぶひろ)」の日記、「本源自性院記」(陽明文庫自筆本)に、わずか「一箇所だけ」登場している「慈光院」の記事から垣間見えた、当時の状況をご紹介します。

「近衛信尋(のぶひろ)」は、嫡子に恵まれなかった(本稿ではお馴染みの)「近衛信尹」(のぶただ・近衛前久の子)が「後陽成天皇」と妹「近衛前子」との第四皇子を養子に迎えた後継者です。彼は「後水尾天皇」の弟であり、また「一条兼遐」の兄にあたります。

「信」の字にこだわった彼の実名「信尋」の名付けは、養父「信尹」(信基、信輔)と思われます。

そして、共に嫡子に恵まれなかった摂関家の「一条内基」と「近衛信尹」がそれぞれ養子に迎えた二人が、共に「天皇の実弟」という関係(一種の「相親」?)は、当時としても尋常ではなかったようですが、ともあれ両家の関係強化にはなっています。

(なお、私が「近衛家・一条家」と確執関係にあった「二条昭実」の妻が塩川氏であったという「摂津國荒木一家之事」(林家写本の「荒木略記」)の記述にやや「抵抗感」を抱いているのも、「逆の意味で」これと同様の理由です。もっとも、摂関家間の“空気”を読めなかった(?)豊臣秀吉による「ムチャブリ」であったのかもしれませんが)

[寛永五(1628)年六月三日、ある雨上がりの夕方近くの「日常風景」?]

以下、「本源自性院記」は「史料纂集」(校訂・近衛通隆、名和修、橋本政宣、1976)より引用させていただきます。

「三日、癸巳、陰、朝雨、午時計止、今朝 養賢坊斎ニ来[大往院(一乗院尊勢)命日ニ依也]、不對(対)面、長滋違例得少驗、申刻計(午後4時頃)右大臣殿(弟・一条兼遐)留守、茲(慈?)光院ニ参 談雑事、頃之女院(母・中和門院前子)御所ヘ参、次 (信尋の娘が居る)南御所ヘ参、亥刻計(午後10時頃)帰宅、沈酔」

さて、今回はこの日記から

「申刻計 右大臣殿 留守、茲光院ニ参 談雑事」

という部分に注目します。

要するに「関白左大臣・近衛信尋」は午後4時頃、弟である「右大臣・一条兼遐」を訪ねたものの、留守だったので次に「慈光院ニ参 談雑事」した、という一見“たわいの無い”ものです。

おそらく信尋は、自宅から南側の「一条邸」を一旦訪ね、次に北隣(にあったと私が推測する)の一条家の「政所」にして「一条兼遐の養母」でもあった「慈光院」(泰重卿記)の邸に移り、そこで彼女と「雑談」したのでしょう。

近衛邸跡(赤点)から一条邸跡(青)及び推定慈光院邸跡(ピンク)をのぞむ。絵図は慶長十七年頃の「中むかし公家町絵図」(京都府歴彩館蔵)に加筆。

なお、前回紹介した「泰重卿記」における記事の最後のくだりは「寛永二年(1625)九月十七日」条のものでしたので、この記事は「それから3年弱後」という時点にあたります。

この記事に出会った私は思わず「お元気そうで何より」と、「茲光院」の登場に喜びつつも、最初その記事は

「ありきたりの“日常風景”か…。」

といった印象でした。

しかしこのあと、当時の「彼らを取り巻いていた状況」を調べてゆくにつれ、この「兼遐」の帰りを待ちわびていた「近衛信尋」と「慈光院」の表情が、次第に「悲しみ」を帯びた沈痛なものに変わっていきました。

「申刻計 右大臣殿 留守、茲光院ニ参 談雑事」

今回はこのわずか17文字から想像した当時の状況です。

[歴史的時代背景]

まずこの日「なぜ、一条兼遐は留守だったのか?」が只事ではありませんでした。

実はこの年は、元和二年(1616)に亡くなった「徳川家康の十三回忌」にあたり、家康を祀る「日光東照社」においては、その命日である「四月十七日」を中心として盛大な神事・法要が執り行われており、「右大臣・一条兼遐」は「後水尾天皇」の勅命を帯びた朝廷使節団の「上卿」(しょうけい・筆頭代表者)として「日光」及び「江戸」に下向しており、まだ東国から帰宅していなかった、という情況だったのです。

それは17世紀前期における、朝廷と幕府による、緊張と緩和の駆け引きという大きなウネリが生んだ「留守」でもありました。

なお、歴史的にはこの2年前の寛永三年(1626)九月、「関白左大臣・近衛信尋」や「右大臣・一条兼遐」も参列した「後水尾天皇、中宮・和子」の「二条城行幸」を無事に終えています。

また、その二ヶ月後の十一月には、天皇と「中宮・和子」(まさこ、徳川秀忠の娘)との間に初の皇子「高仁(すけひと)親王」が誕生し、既に昨年、寛永四年(1627)四月には、天皇と幕府との間に、寛永六年(1629)予定の「天皇譲位」、「高仁親王践祚」、「即位」(想定では四歳)が「合意」されており、十一月からは「小堀政一」を奉行とする「仙洞御所」(「上皇」の院の御所)の造営も始まっていました(久保貴子「後水尾天皇」2008)。

しかしながらこの年、おそらく一条兼遐が日光へ出立する直前の三月、「高仁親王」は「病魔」におかされ始めており、周囲に不安感が広がり初めていました。

それに加え、前年である寛永四年七月以来、勅許による僧位を一部幕府が否定するという、いわゆる「紫衣事件」を巡っての「大徳寺と幕府」との摩擦が表面化して天皇を悩ませており、朝幕間の複雑、かつ微妙な状況下における「徳川家康の十三回忌」だったのです。

なお、前回紹介した平成12年(2000)のNHK大河ドラマ、「葵 徳川三代」(脚本:ジェームス三木)においては「第44回」頃にあたります。また「近衛信尋」(演:野地将年)自身は第35、36、41回に登場し(第36回には中和門院・前子(演:山口果林)も登場)、第44回においても「信尋による関白辞任の意向」を幕府側が却下する旨がナレーションされています。

また「近衛信尋」はドラマの「狂言廻し」を務める「徳川光圀」(演:中村梅雀)の岳父にあたりますが、残念ながら番組ではその点には触れられていないようです。

なお、最近の作品も含めて「大河ドラマ」においては「武家が圧力をかけて天皇を譲位させようとする」点を強調し過ぎる傾向があるようですが、昨今の歴史研究においてこういった見解は、既に“古典的”なものとなっているようです。

なにかと拘束されることが多い「天皇」の地位を退いて、さっさと「上皇」になった方が、「禁中並公家諸法度」にも縛られることなく気楽に「実権」を行使出来るという見解です。

ともあれ今回「日光・江戸」へ向かう朝廷の使節としては、「奉幣使」が「上卿四辻季継、幣使高倉永慶、宣命使北畠親顕、奉行坊城俊完(続史愚抄)」として京を発ったのが「三月十六日」(日下幸男氏の「後水尾院の研究 下冊 年譜稿」(勉誠出版、2017)より孫引き)でした。

加えて「三月二十二日」には「武家伝奏三条実条、中院通村を江戸に遣し」(史料綜覧)ているので(日下氏同上)、「右大臣・一条兼遐」が京を出立したのも、三月半ば~下旬頃と思われます。西暦1628年においては「4月下旬」にあたり、既に近衛邸の「糸桜」(下画像)は散った後だったでしょう。

[一条兼遐は3年前にも江戸を訪れていた]

なお「右大臣・一条兼遐」はこの3年前の寛永二年(1625)、「西本願寺門跡・光昭」と共におそらく初めて江戸に下向し、「九月八日」に江戸城で「将軍・家光」の「御継統を賀」しています(徳川実紀)。

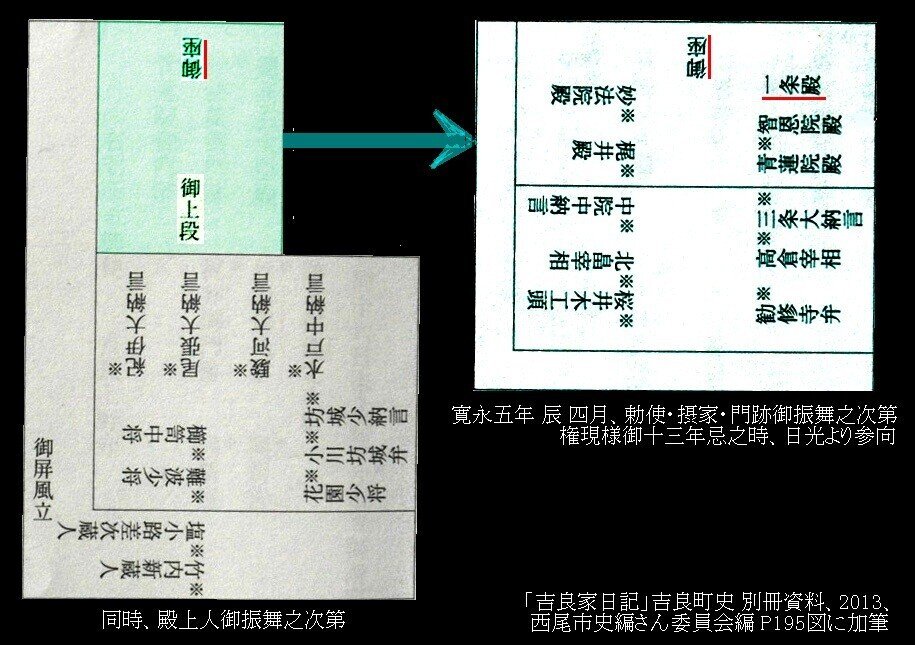

「吉良家日記」(吉良町史別冊資料、2013)のP100には「九月廿日 一條殿御暇」時におけるこの使節へ下賜された具体的な金品や「兼遐」に従った「家礼」(?)や「家司」の名前が記されています。また同書P194には「九月十日、一條殿御振舞次第」という饗応時の「御小広間之図」(平面図)が掲載されています。

なお「徳川家光」は「一条兼遐」の「一歳年上」にあたり、この時二十二歳。既に元和九年(1623)に上洛して「将軍宣下」を受けていましたが、この江戸における「拝謁」のひと月前の「八月九日」、「鷹司信房」の娘「孝子」との婚礼式を終えていたので、「兼遐」の最初の「江戸行下向」は「将軍の婚礼」に絡めての「御代替ノ御礼」(吉良家日記)であったのでしょう。なお、こと「婚礼」に関しては「兼遐」の方が“1年先輩”ではありましたが…。

また兼遐はこの時江戸において(?)、往路初めて見た「富士山」を詠った「詩」を披露したらしく、「林羅山(道春)」は兼遐に乞うて、自作の富士を詠んだ「七言絶句」を兼遐に見てもらって恐縮しています。(「林羅山詩集巻第八」京都史蹟会、1930)

[四月八日、武家伝奏が江戸城訪問]

以下、やや安易ながら、基本的に「徳川実紀」(国史大系)からの“孫引き”を中心に、この寛永五年の「徳川家康十三回忌」に伴う「一条兼遐」の東国における動きを概観していきます。なお、「徳川実紀」は前々回触れた「林述斎」の発起・統轄の下、書物奉行の家に生まれた歴史家「成島司直(もとなお)」の編纂による幕府の公式史書です。

「神祖(家康)十三回御忌によて 勅使三條大納言實條卿 中院中納言通村卿 岩倉木工頭具尭参向あり 主上(後水尾天皇)親王(八条宮智仁)より御太刀 中宮(和子)女院(中和門院前子)より黄金 勾當内侍(櫛笥隆子)よりも十帖一巻進らす 高倉宰相永慶卿も太刀を奉り拝謁す 家司工人等も拝し奉る 両傳奏二度いでられ こたび 仙院構造(仙洞御所造営)のことを謝し給ふ詔を傳ふ(吉良日記)」

四月八日に、今回の朝廷使節団のうち、武家伝奏「三条西実条」「中院通村」と奉幣使「高倉永慶」等のみ「江戸城」を訪れて、将軍・徳川家光や、おそらく大御所・徳川秀忠にも拝謁しています。

[四月十六日~十九日、「大御所・秀忠」の入山]

そしてまず、大御所「徳川秀忠」が、家康の十三回忌神事・法要に参列すべく、四月十三日に江戸を出立し、その弟たち「尾紀水」(徳川義直、頼宣、頼房)と合流して共に

「引つゝ”き(日光)山にのぼらせたまへば 一條右大臣昭良公(当時 兼遐)三條大納言實條卿中院中納言通村卿 高倉宰相永慶卿 山中にてむかへ拝せらる その外 月卿雲客(公卿殿上人) 并 使者等若干なり 妙法院門跡尭然法親王 梨本門跡最胤法親王 青蓮院門跡尊純法親王もおなじ 大僧正天海 毘沙門堂門跡も御迎にいづる こたび 大内(内裏)より宸筆の般若(心)経を進薦したまふ その包紙には御製の和歌をしるし給ふ 又 法華廿八品を分ちて 序品は御製 その外は一時堪能の人々に よましめ進めたまふ 中宮(和子)は曼珠(殊)院良如法親王して自我偈(妙法蓮華経)を写し 女院(中和門院・前子)は高松弾正尹好親王して 陀羅尼経をかゝしめて納め給ふ(水戸記、家譜、大内日記、紀年録)」

「一条兼遐」ら使節の中心メンバー達は直接「日光」に到着しており、この法要・神事を取り仕切る「南光坊・天海」らと共に、大御所・秀忠を迎えています。

なお、奉納された「和歌」には「近衛信尋」自筆のものも含まれていたようです(「日光の至宝」、日下幸男氏前褐書より)

また文中「上卿」である「一条昭良」(当時兼遐、右大臣)にのみ、「公」と敬称を付けられています。

この「四月十六日」の経典奉納を初日として、十七日(家康命日)の「御神事」(奉幣)、十八日の「天海」の要請による「最胤」を導師とする「御内院寶塔授戒灌頂」、十九日の「天海」導師による「法華懺法」と、全四日間の行事をおえて「徳川秀忠」は江戸へ向けて去りました。

[四月二十五日~二十八日、入れ替わりに「将軍・家光」の入山]

さて、「式典」というものが超苦手な私はここまでの段階を記すだけでどっと疲れ果てましたが(汗)、「家康十三回忌」に纏わる行事はまだまだ「序の口」の段階です。

「葵 徳川三代」でも説明されていましたが、どうやら徳川家は「不測の事態」(テロなど)による「大御所」と「将軍」の“両者共倒れ”を恐れたのでしょう。

二十一日に「秀忠」が江戸城に帰還するやいなや、今度は入れ替わりに「将軍・家光」が翌二十二日に日光に向けて出立、“第2ラウンド”の始まりです。そして二十六日には

「日光山 御宮にまいらせたまふ~公卿門跡とりゝ”(とりどり)参堂有て 御法会行はれ~」

とあります。

この日「北畠親顕」が奉納した自筆の般若心経の包紙に、「後水尾天皇」の御製

「時鳥(ほととぎす)鳴くや昔のとばかりに 今日のみのりを そらに聞えん」

が記されていたのですが、「妙法院門跡尭然」がこの御経を紐解いた時、及び「天海僧正」が御経を拝受する時に、実際にホトトギスが「二聲」ずつ鳴いたのを聴いて「折から感応のしるしと、衆みな袖をうるほせり」とのことでした。

翌二十七日も「梨本(梶井)門跡最胤」、「青蓮院門跡尊純」による「懺法行はれ~法会の間 雷雨甚だしく雹(ひょう)ふる 人みな祥瑞(吉兆)とす 御布施物 一條右大臣昭良公をはじめとして 大中納言とりて門跡にかづけ(被け)られ その餘の僧綱凡僧は 殿上人諸大夫これを纏頭す(紀年録)」とあり、この時「一条兼遐」らが施した「御布施物」とは、(現在のような金銭そのものではなく)文字通り“布地”である”袈裟“か“帽子”のようです。

[叡山、“東叡山”の下に服する]

なおこの懺法の導師「最胤」は「第百六十九代目・天台座主」でした。

新興の「東叡山・寛永寺」の「天海」(当時九十歳以上?)の“シマ”であたかも「出張サービス」やらされている観が濃厚です。

因みに「最胤」は「伏見宮・貞敦親王」の孫として、「二条昭実」や「鷹司信房」のイトコにあたり、前回冒頭で触れた「貞敦親王」の三十三回忌法要にも登場しています。

また二十七日に法要を務めた「妙法胤・尭然」も「青蓮院・尊純」も、「中宮・和子」奉納の「妙法蓮華経」を写経、提供した「曼殊院・良恕」(後陽成院の弟)も、後に「天台座主」となる「比叡山・延暦寺」の門跡であり、要するにこれら一連の法要自体、「比叡山・延暦寺」という存在が、「徳川家光」が建立した「天海」開山の「東叡山・寛永寺」の下に服したという「一大パフォーマンス」でもありました。

ともあれ、鳥が鳴いては涙し、雹が降っては「吉兆」と騒ぎ、マコトに霊験アラタカな(汗)神事・法要でしたが、おそらく「神妙な面持ち」でいたであろう「一条兼遐」の心の内はこの事態を笑うどころか、本当に「死者を慈しむ想い」で溢れていたかと思われます(後述)。

ともあれ行事を終えた「徳川家光」は、翌二十八日に山を降り、五月一日には江戸城に戻っています。

[一条兼遐が見た東照社の拝殿は、群馬県太田市に今も残る]

なお現在見られる「日光東照宮」の建築群は、この8年後の寛永十三年(1636)、家康の「二十一回忌」に伴って「徳川家光」によって悉く建て替えられたものです(栃木県の地名P532)。

しかし奇跡的というか、「一条兼遐」が実際に目の当たりにした元和二年(1616)造営の「東照社・拝殿」は、上州新田郡世良田(現・太田市)の「長楽寺」境内に移築され、「世良田東照宮」として現在も「重要文化財」に指定されて残っています(鈴木理生「江戸はこうして造られた」ちくま学芸文庫)。

(世良田東照宮・拝殿(Wikipediaより)

元「日光東照社」の建築物が当地に移築されたのは、徳川家が「源氏である新田家の末裔」を公称したことと、及び「南光坊・天海」が「長楽寺」の住持であったらしい為でしょう。

加えてこのあたりの機微は、寛文年間に「四代将軍・徳川家綱」が、“源氏の祖を祀る”「多田院」の殿舎を一新、復興したことを思い起こさせます。

[五月九日、江戸城で徳川家光に拝謁]

舞台は江戸城に移ります。

「九日 日光登山の公卿殿上人 并 門跡の方々(江戸へ)まうのぼり 御対面あり」

「徳川実紀」は九日に将軍「徳川家光」に拝謁した面々としてまず「一条兼遐」(右大臣)を筆頭にあげ、次いで「妙法院門跡尭然」(後水尾天皇弟)、「梶井(梨本)門跡最胤」(天台座主)、「青蓮胤門跡尊純」の順で列挙しています。なお翌十日条には

「知恩院門跡 良純法親王(後水尾天皇弟)日光山御神會によて上香あり けふまうのぼり拝謁せられ 家司も見え奉る(吉良日記)」

とあります。「知恩院」は徳川家の帰依している「浄土宗」なので、想像するに「天台宗」による上記の法要を敢えて避けて、「後から合流するかたち」での日程が組まれたのでしょうか。

ほかに九日に拝謁した面々は、「勅使・伝奏」の「三条西実枝」、「中院通村」をはじめ、桜井具尭、高倉永慶(幣使)、北畠親顕(宣命使)、勧修寺経広、西坊城遂長、櫛笥隆朝、坊城俊完(奉幣奉行)、難波宗種、花園公久、青木極臈、塩小路通規、竹内俊治ら殿上人をはじめ、それらに加え、

「右府(兼遐)、門跡の家司 坊官 并 押小路大外記師生 壬生官務孝亮 出納大蔵 出納豊後 少内記 御蔵因幡守 威儀師 従儀師 大経師 絵師 楽人も皆拝し奉る」

とあって、朝廷側の「裏方」たちも皆家光に拝謁しています。

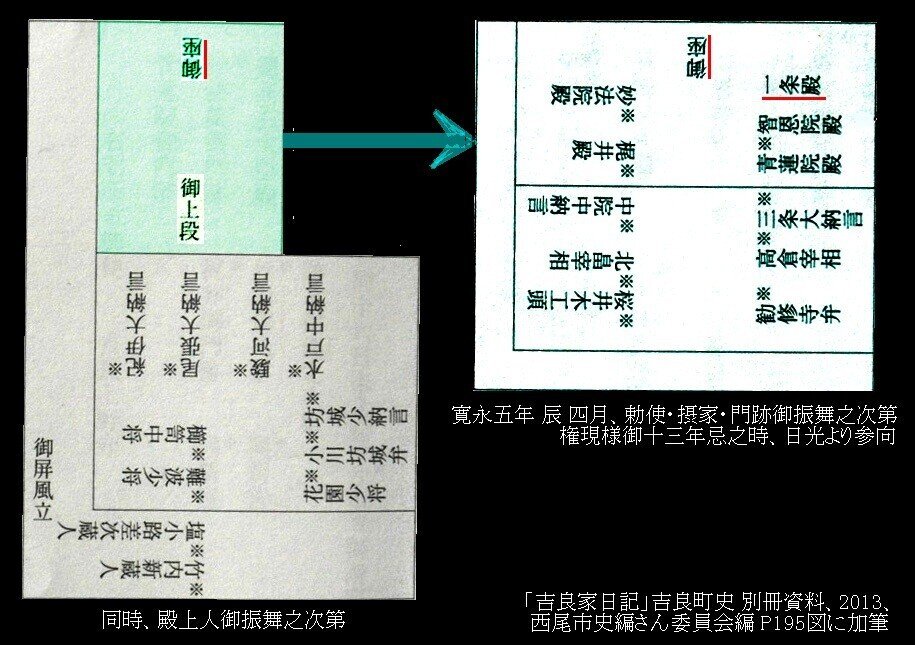

なお、上記「右府家司」とある「一条家の家司」としては、「吉良家日記」(2013)P103の「寛永五年 辰 五月廿三日」付「廿二 権現様 就御十三年季ニ 日光登山摂家 并 門跡衆」の「右家老」として、

「一条殿内 入江権少輔、同 入江三河守、同 保田主膳、同 難波大蔵、一条殿内 川村主馬、同 板坂由麿」

の五名が挙げられています。

「入江権少輔」は前回紹介した、元和七(1621)年三月~四月にかけて「近衛家」?との間に何らかの「手違い」?を起こしてそれを「土御門泰重」と「慈光院」が解決に導いた(泰重卿記)という、一条家筆頭の家司「入江則量」と思われます。

また「保田主膳」も前々回触れましたが、寛永二十一年(1644)九月の「塩川八右衛門キリシタン疑惑」に関する「一条昭良(当時)」の使者として、「池田光政日記」(国書刊行会、1983)に「同一の名前」が出ています。

なお、朝廷使節団は江戸各地にそれぞれ分宿し、「こたび右府の旅館は本誓寺にて 杉原伯耆守長房」(徳川実紀)とあります。接待役となった「杉原長房」はかつては「豊後・木付」(杵築)城主でもあった「高台院」(寧々)の親戚筋の人物です。(追記 : 杉原長房は当時 但馬 豊岡城主)

「本誓寺」は「東京都の地名」P692によると、のちの天和三年(1683)年に現・江東区清澄三丁目に移転したようですが、「慶長十一年(1606)当時の馬喰町に移って、水戸藩主徳川頼房の母英勝院が堂宇を建立した」とあります。

「当時の馬喰町」と現在の「馬喰町」との違いを把握しておりませんが、「寛永江戸図」(国会図書館デジタルコレクション)のP14の「ばくらう町一丁め」の北西(右)には確かに「本せん寺」というのが記されているので、位置的には「神田川」下流にやや近い江戸のはずれです。

****************************

[神田川と塩川八右衛門]

「神田川」ついでに余談ながら、江戸においては「一条兼遐」が「本誓寺」に宿泊した10年後、彼(当時一条昭良)の斡旋により備前・岡山の「池田光政」に仕官した「塩川八右衛門」(キリシタン疑惑のヒト)が、江戸の「平川御普請之奉行役相勤申由」と記されています(岡山・塩川文八郎奉公書)。

どうやら「塩川八右衛門」はその数少ない「経歴」において、「池田光政」も参加した「第五回目の天下普請」(寛永十三~十六年(1636-39))に駆り出されていたようです。(鈴木理生「江戸・東京の川と水辺の事典」柏書房、2003)

鈴木理生氏の同書P167-169,215-219,220,223によれば、元和六年(1620)に「神田川」という「堀」兼「人口放水路」に付け替えられる以前の「平川」の本来の下流は、今や城下町と化した江戸城東側の低地(「日比谷入江」を埋め立てた辺り)へ流れ込んでいたため、増水時にはしばしばこの「旧河道沿い」に現・城下町に向けて洪水を起こして恐れられたようです。

おそらく「塩川八右衛門」がこの時携わった「平川御普請」というのは、増水時にも水が「旧河道」に流れ込まないように、「平川放水路」(神田川)の南岸にこの時二箇所築かれた「堤防工事」と思われ、鈴木理生氏(前褐書P220)は「なお原形そのままではないが、JR水道橋駅西側にある三崎橋から飯田橋駅までの線路敷(土盛り)は、寛永の外郭工事の一部として造られた堤防の名残である」(P220)と述べておられます。

「塩川八右衛門」のかつての「シゴト」は、この動画の「高まり」というか「下の地層」(「栗田洋一さん」の動画。神田川(平川)は土手の左側にある)に今も残されていて、人々のお役に立っているのでしょう。

その痕跡はまた、「一条昭良」(兼遐)による「塩川八右衛門の仕官斡旋」の産物でもあって、要するに「この世界」のあらゆる事象はすべて“繋がっている”というわけです。

なお「池田光政」担当による「天下普請」の工事としては、寛永十三年(1636)の「小石川門」の土木造成が知られています(西山雄三「国史大辞典」)

****************************

[五月十二日、江戸城西の丸にて大御所・秀忠による饗応]

江戸城本丸における「将軍・家光」への拝謁から三日後、今度は西の丸において「大御所・秀忠」による観能等の饗応接待が続きます。

「十二日西城(西の丸)にて門跡 公卿 殿上人を饗せられ猿楽(能)あり 高砂 通盛 熊野 是界 三輪 七騎落 谷行 熊坂 猩々なり 一条右大臣昭良(兼遐)公 并 諸門跡 及 両伝奏は 大御所みづから饗したまひ 御對座にて御膳まいる その他の公卿は紀尾水三卿(頼宣、義直、頼房)伴食せられ 大御所奥へいらせ給ひし後 三卿 右府(一条兼遐) 諸門跡の座に進みて勸盃あり(水戸記、紀伊記)」

おそらくこの十二日の饗応時のものと思われる「寛永五年 辰 四月、勅使・摂家・門跡御振舞之次第 権現様御十三年忌之時、日光より参向」と題された指図が、「吉良家日記」P195に掲載されています。

(「吉良家日記」吉良町史 別冊資料、2013、西尾市史編さん委員会編 P195図に加筆)

その説明書きに

「此時、一条殿・御門跡方ヨリ 御燻物上ル、先一人ツゝ、御出 上段御着座ニテ御薫物 若狭守(吉良義冬)持参して上段ニ置ク、左兵衛(吉良義弥)披露、其次ニ何モ同次第也」

とあり、秀忠に進呈する「香木」(燻物)の披露を兼ねた会場演出がなされています。

こうした記録は、この饗応を仰せ付かっていた「吉良義弥、義冬」父子にとって、まさに「先例」として子孫に残すべきものであったことが窺えます。(余談ながら「義冬」の子がかの有名な「義央」です。)

なお、下段の間における饗応役には「駿河大納言」(徳川忠長、荒木元政の主君)も記されています。また余談ながら、紀州徳川家の祖「徳川頼宣」には、一時期「塩川信濃」(塩川長満の子、八右衛門の父)も仕官していました。(柏木輝久「大坂の陣豊臣方人物事典」(宮帯出版社、2016)の「塩川信濃貞行」の項)

****************************

[江戸にも赴いていた曼殊院坊官の「塩川氏」]

余談ながら、この寛永五年の家康十三回忌神事・法要に「竹内(曼殊院)門跡」こと「良恕」(後陽成院の弟)は参列しておらず、この時の彼の役割は、中宮・和子奉納の「写経の提供」に留まりました。

また前々回の末尾において、江戸初期の「曼殊院」の筆頭の「坊官」(摂関家の「家司」にあたる)が、目下出自不明である「塩川」であったことに触れましたが、その事を教えてくれたのがこの「吉良家日記」でした。

「吉良家日記」においては、寛永九年(1632)二月の「徳川秀忠」他界直後の「御経奉納使者」、及び同年四月~五月の「権現様御拾七年忌」、あるいは寛永十三年(1636、この年は「良恕」及び次世代の「新宮・良尚」自身も参加)や十四年(1637)の江戸・日光詣等の記録において、大勢の公卿、門跡、殿上人、摂関家家司のリストに混じって、「竹内殿内」(使者)として、「曼殊院」坊官の「塩川兵部」及びその子と思しき「塩川少弼」(竹内新宮内)の名前が出ています。

なお、慶安四年(1651)の「竹内殿」使者は「岡本内膳正」となっており、私はこれ以後の「曼殊院」坊官に「塩川」の名前を確認出来ておらず、目下二代だけで終わったのか??といったところです。

(2021.5.1追記 : なお、当時の曼殊院の場所は現在地ではなく、慶長十七年頃と推定される「中むかし公家町絵図」には、現在の京都御苑北東部、石薬師御門と御所北東角との中間辺りに、曼殊院の別名「たけのうちもんせき様」(竹内門跡様)と記載があります。加えて先日訪れた曼殊院様のご教示によれば、坊官の塩川氏は明治維新まで継続したとのことです。目下図書館が使えない状況ですので、この点に関してはいずれ改めてお伝え致します。)

****************************

[残りの日程をこなして江戸を去る]

十九日「右府はじめ門跡 公卿饗せられ猿楽(能)あり」(おそらく吉良日記から)

廿三日「一條右府 并 諸門跡へ酒井忠世 并 高家吉良上野介義弥 大御所より土井大炊頭利勝 并 高家大澤兵部大輔基宥 御使して 帰路の暇給はり賜物あり(吉良日記)」

なお、筆頭の一条兼遐はこの時、最大額の「銀五百枚、綿五百把」を拝領しています(「吉良家日記」P103)

廿八日「公卿まうのぼり御返詞仰まいらせられ 公卿殿上人その以下の官人迄も 暇の賜物あり(吉良日記)」

廿九日「中宮(和子)より菖蒲の賀物まひらせたまひければ 権大納言の局まで御内書をつかはさる」

こうしてようやく全日程を終了し、帰洛の途についた朝廷使節団でした。

但し日光で神事に参加した「楽人」達には六月一日に急遽、「徳川秀忠」自身の要望により、諸大名にも観賞を許可して、西の丸の猿楽(能)舞台を用いて「奏舞楽」が開催されました(徳川実紀)。

六月五日には「代物弐百貫文」ほかが「楽人惣中」に下賜されており、その構成員は「天王寺方」と「南都方」が半々であったようです(「吉良家日記」P106)。

また、この奏舞楽は「将軍・家光」にも感銘を与えたのか、9年後の「日光東照社」の「寛永大造替」に伴い、「楽人は寛永十四年(1637)南都の楽人から衆徒・社家に楽が伝えられた」(栃木県の地名P533)とあります。

[一条兼遐の「妻」はこの旅行中に京で亡くなっていた!!]

さて、長々と東国における退屈な行事を追って参りましたが、再び「一条兼遐」の帰りを待ちわびる冒頭の寛永五(1628)年六月三日の「近衛信尋」と「慈光院」の場面

「申刻計(午後4時頃)右大臣殿留守、茲光院ニ参 談雑事」

に戻りましょう。

幕府との融和を保つ大任を終え、もうじき帰ってくるであろう「兼遐」。

本章の冒頭において、彼を迎える二人の表情が「次第に「悲しみ」を帯びた沈痛なものに見えてきました」と述べたのは、実はこの旅行中、「兼遐の妻」が亡くなっていたことに気づいたからです(!)。

前回、「泰重卿記」の元和十年(1624、寛永元年)正月廿一日の

「~一条殿 御祝言有之也 珎(珍)重人々存候」

という、一条兼遐(二十歳)の祝言の記事に触れました。

またこれも前回触れましたが、柏木輝久氏の「大坂の陣 豊臣方人物事典」中の「織田左門頼長」の項(P232)によると、兼遐の妻は、大坂冬の陣まで豊臣方の武将であった「織田左門頼長」の長女「千」といい、彼女は「寛永五年四月十一日」に死去したもようです。(「大日本史料」所載「建仁寺正伝永源院蔵織田系図」)

「寛永五年四月十一日」といえば、まさに「一条兼遐」の今回の「東国行」の最中です。

そして「四月十六日~二十六日」の間、彼は「日光東照社」における神事・法要に参列していたわけです。

なお、一条兼遐はこの旅の帰路に11~12日間かけていますが、京→江戸・日光へ到達した使者が仮に6~7日間かかったとすれば、兼遐が妻の訃報に接したのは、おそらく日光での神事・法要の前半~半ば頃であったと推測されます。

しかし朝廷使節団の代表(上卿)でもあった彼には、妻の死を悲しんでいる余裕すら与えられなかったでしょう。

また兼遐は、当時の“死穢”拡散を回避する為に喪に服する“という“常識”(現代における「感染症対策」と同じ)に照らせば、今や「公式行事への参加」を辞退すべき立場なのかもしれませんが、はからずもその「公式行事」自体が「東照大権現(家康)の十三回忌神事・法要」という“前例”の無いものであり、「政治的」にも、また「宗教的」にも、むしろ「一条兼遐」の「参列」をうながす“力”が働いたようにも推測されます。

(これは身内の「喪」に服する為に、他人の「法事」や「神事」を欠席する、というのは正しいか?という疑問ですが)

(追記 : 但し兼遐自身は妻の死に立ち会っていないので、この場合の"死穢"は発生していないか或いは"軽い"(と言うのも何ですが)と判断されたのか、この辺りが不勉強でよくわかりません。)

ともあれ、結果的に「徳川家康十三回忌神事・法要」に参列していた朝廷使節代表、「右大臣・一条兼遐」は、日光での行事のさなか、心の内では“死に目”に会えなかった亡妻「千」のことを慈しんでいたのではないでしょうか。

また、この訃報は、おそらく京都所司代「板倉重宗」を通じて、当然幕府側にももたらされたと思われますが、「一条兼遐」はこの後、「五月九日」に江戸城で「将軍・徳川家光」にあらためて「拝謁」をしているので、少なくともそれまでに一旦喪に服して「精進落とし」を済ませているのではないでしょうか。(*註1)

[徳川秀忠もまた、2年前に京で「妻の訃報」に接していた]

引き続き「五月十二日」に江戸城「西の丸」において開催された「大御所・徳川秀忠による饗応接待」をもう一度思い起こしてみましょう。

(「吉良家日記」吉良町史 別冊資料、2013、西尾市史編さん委員会編 P195図に加筆)

「一条右大臣昭良(兼遐)公 并 諸門跡 及 両伝奏は 大御所みづから饗したまひ 御對座にて御膳まいる」(徳川実紀)

「徳川秀忠」(五十歳)がこの時、「一条兼遐」(二十四歳)の妻の死を悼み、慰めの言葉を掛けたであろうことは、想像に難くありません。そしてそれは必ずしも政治的な“口先だけ”のものではなかった気がします。

というのは秀忠自身、2年前の「寛永三年九月」に「後水尾天皇・中宮和子」の「二条城行幸」を無事に終えて「将軍・家光」と共に「京にいる最中に、本妻「お江の方」(浅井氏)の訃報に接している」からです。

立場や年齢こそ全く対照的な二人ですが、この点に関しては互いの悲しみを心から理解し合えたのではないでしょうか。

加えて奇遇にも、秀忠も兼遐も、妻の母、もしくは祖父が「織田信長」の妹(お市)か弟(長益、有楽)にあたるという、妻同士が「織田」でもありました。

(*註1)なお福田千鶴氏の「徳川秀忠 江が支えた二代目将軍」新人物往来社、2011)によれば、秀忠は寛永三年(1626)「九月十九日」未明に京で妻「江」の訃報に接し、「二十二日」の精進落としまで喪に服しています(梅津政景日記)。加えて福田千鶴氏(同書)は、この時の「服喪」が「中宮・和子」や「後水尾天皇」まで及んだ形跡が見られないこと等も含めて、「和子」の実母が「江」であったことへの疑問を呈しておられます。)

[柏木輝久氏の新刊「天下一のかぶき者 織田左門」が出版された]

さて、「慈光院」の関連記事を特集した本稿は、今年(2021)初頭のアップを目指して昨年末より詰めて参りましたが、今年に入ってから「柏木輝久氏の新作「天下一のかぶき者 織田左門 ~昔は達磨、今は道八~」(宮帯出版社、4950円)という書籍が出るらしい」という情報に接し、私はその「主人公の人選」も含めて、「不思議な偶然」に驚きました。

「織田左門(頼長)」とは、まさに「一条兼遐の妻・千」の父親だったからです。

「柏木輝久」氏といえば、本稿は氏による“空前の大著”「大坂の陣豊臣方人物事典」(宮帯出版社、2016)からしばしば引用させて頂いており、「一条兼遐の妻・千」に関する知見なども同書からの情報がほぼ100%でした。

それどころか、私は2018年の初秋頃、たまたま「ジュンク堂梅田茶屋町店」の「大阪府の郷土本コーナー」の書棚で初めて同書に接し、「どれどれ…」とばかりに手にとって同書の「塩川信濃貞行」の項を見て、そのまま書棚の前に立ったまま体が硬直して額に脂汗が滲んできた記憶があります。その後数日間程落ち込みました。

その圧倒的な情報量は大変有り難たかったものの、それは同時に「自分の無知」を思い知らされるものでもあったからです。正直言って、私は今だにその「引けめ」を感じつつ、厚顔にもこの「塩ゴカ」を続けています。

数日後、ようやく気を取り直して“リハビリ”がてら(汗)、同書に導かれるまま、京阪神内や和歌山、そしてあらためて岡山の図書館等に、入手可能な資料のコピー行脚をしました。もはや自分の中に「大坂の陣豊臣方人物事典」を知る「以前・以後」という“画期”すら出来てしまいました。

「慈光院」の“墓石探し”でバタバタしまくった連載第19回など、まさに同書に導かれての“資料のコピー行脚の岡山行き”が元になっています。

ともあれ、私は前回の連載を(2021)1月26日「朝」にアップしてそのまま「昼」にジュンク堂書店に駆け込み、待望の新刊「織田左門」と「家司と呼ばれた人々」の2冊を入手しました。

なお「主人公の人選」に驚いたというのは、「織田左門頼長」は「一条兼遐の妻」の父であることから「大坂の陣豊臣方人物事典」の彼の項は特に読み込んでいたので、同書内において「いちばんムチャクチャな人物では?」(汗)と認識していたからです。

それにしても「大坂の陣豊臣方~」においては、「織田有楽」と「織田左門頼長」(及び彼らの妻子)の項目だけでも、小さな文字で足掛け6ページにも渡っており、「人物事典」の分量としても破格に多いものでしたが、今回それがなんと「厚み25mm」の書籍に拡大されて再登場してきたわけです(汗)。

前回、京都東山の「正伝永源院」に眠る「千」と「織田長好」の墓石の写真をちょこっと掲載しましたが、今回の「織田左門」においては、P52-69における、この「寺院と墓の変遷内容」だけでも圧倒されそうでした。

なお、本書は「織田頼長」という、一見「無名で取っ付きにくい人物」を中心に据えながらも、

「“大坂の陣”に精通した著者による、最新の情報も織り込んだ “大坂の陣のよみもの”」

として、「専門書はちょっと…」とおっしゃる「ライトな歴史ファン」の方々にもお薦め出来る1冊です。

私はまだ部分的にしか見れていないのですが、一見煩雑な史料を駆使しつつも、平明で流れのある文体はとても読みやすいもので、「読んでいて映像が頭に浮かぶ」ものでもあります。

実は今回、柏木輝久氏に初めて連絡を付けさせて頂き、新たな未知の史料を提供、及びご教示頂きました。

また柏木氏自身、既に別の研究者の方による案内で「妙心寺・慈雲院」の「池田家墓所」へも訪れておられ、「慈光院」の墓も既にご存知でした(汗)ので、なにやら自分が横合いから“中途半端なレポート”をしてしまったような観もあり、反省しております。

[柏木輝久氏も「一条家」と「織田家」の婚姻に、「慈光院」の関与を推測しておられた!]

私は前回の末尾において、「彼女(慈光院)の「姉」(織田信忠未亡人、「寿々」)と「一条内基」との縁が、この「一条兼遐」と「織田氏(千)」との婚姻に、何らかの影響を及ぼしてはいなかったか?」

要するに「慈光院」の存在が両家を結びつけたのではないか、と述べましたが、柏木輝久氏もまた「天下一のかぶき者 織田左門」P386において、「一条家」と「織田家」の婚姻を結びつけた人物を

「あえて大胆に推測するならば、一条内基の政所の介添えがあったのかもしれない」

と、「慈光院」の影響を推測されていて、私は「おおっ!」と思いました。

(「姉」の再嫁先が「一条家か二条家か?」という問題は、ここではひとまずおいといて)

ただ私自身は、「一条家」と「織田家」との婚姻に関しては、「塩川家」に比べればずっと「メジャーな存在だから、まぁあり得るか…」くらいに思っていたのと、「千」が茶人、風流人としても著名な「織田有楽(長益)」の孫であり、同じく茶人であった「織田三五郎長好」の姉でもあること(大坂の陣豊臣方人物事典)から、「一条兼遐とは“数寄趣味”で繋がったのかな…」と漠然と思っていました。

しかし柏木氏は、この婚姻直前における「千」の置かれた状況を調べられたうえで

「それにしても、祖父母(織田有楽夫妻)も父(織田左門頼長)もすでに死去し、異腹の弟長好はまだ十歳程度という状況で、稀代の「かぶき者」にして大坂籠城の牢人の娘が、どのような後ろ楯、あるいは誰の周旋によって、摂家たる一條家の当主に嫁ぐことになったのであろうか。実に不思議に思われる。」

と、「千」が「一条兼遐」に嫁いだ経緯に、大いなる「謎」を呈したうえでの上記「あえて大胆な推測」だったので、この「謎」が、再び「土御門泰重」に目を向けさせるキッカケともなりました。

[両家の婚姻には「土御門泰重」が関与?]

前回、一条兼遐の「祝言」を伝えた「泰重卿記」の記事(元和十年正月十一日,廿一日)から、陰陽師でもある「土御門泰重」自身が、兼遐の母「中和門院・前子」から依頼されて祝言の日取りを「日時勘進」したのであろうと推測しましたが、一方これとは別に、「泰重の妻」が「系図纂要」に「織田民部少輔女」の記載があること、及び、泰重の祖母(久脩の母)として「織田甲斐守女」とあることから、「土御門家と織田家の繋がり」もまた、“漠然”とは意識していました。

要するに「土御門家」もまた、「一条家」と「織田家」を結びつけた“候補”でした。

そして今回、上記の柏木輝久氏の呈された「謎」に触発されて、あらためて「泰重」の妻の父「織田民部少輔」とは一体誰なのか?を初めて検討してみたら、「続群書類従」所収の「織田系図」(例の「尾州法華寺」由来系図の系統)に、「織田信包」の子「織田民部大輔信重」の「女子」が「土御門二位室」と記載されていました(汗)。

「土御門二位」とはのちに「従二位」となった「泰重」にほかならず、あらためて彼の実名「泰重」も、「織田信重」からの偏諱だったのかと推察されました。

そして「織田信重」の父「信包」は「信長」の弟であり、「長益」(有楽)の兄でもあります。

要するに、「土御門泰重」の岳父「信重」と、「千」の父「頼長」(左門)は「イトコ同士」であり、「一条兼遐」と「織田頼長の娘」両者を繋げた人物として、あらためて「土御門泰重」が急浮上した次第です(汗)。

しかも柏木氏の「織田左門」P384には現在「正伝永源院」に伝来する「三幅対の肖像」というものが紹介されていて、その三人というのが「(織田)有楽の室霊仙院、竹叢院(千)、織田老犬(信包)」とあるのです。

ここになぜ(頼長ではなく)「織田信包」が描かれているのか?に関しては、柏木輝久氏自身も不思議がっておられました。

ともあれ、「三幅対の肖像」は、建仁寺塔頭「正伝院」と「織田信包」(「土御門泰重」の妻の祖父)の繋がりを示すものであり、「泰重」が「妻」や「正伝院」を通じて「織田頼長の遺子・千」をよく知っていた可能性が類推されるわけです。

[「右大臣・一条兼遐」が「織田左門頼長の娘」を娶ったのは徳川への“あてつけ”もあったか?]

「大坂の陣豊臣方人物事典」の「織田有楽」の項、及び「天下一のかぶき者 織田左門」P365によると、元和七(1621)年に亡くなった「織田有楽」は、遺領「一万石」を孫である「長好」(千の弟)に相続すべく遺言を出願していましたが、「徳川秀忠」はこれを許可せず、「一万石」は収公されてしまいました。またこの処置は、「長好」の父「織田左門頼長」が「夏の陣」直前まで大坂方だったことが災いしたのだろうとみられた((大和芝村)「織田家譜」)もようです。

ということは、「織田頼長の娘・千」もまた「ひっそりと世を忍ぶ」立場であったかもしれず、そこから「織田左門」P386における

「稀代の「かぶき者」にして大坂籠城の牢人の娘が、どのような後ろ楯、あるいは誰の周旋によって、摂家たる一條家の当主に嫁ぐことになったのであろうか」

という柏木輝久氏の疑問に繋がったと思われます。

しかし、前回見てきたような、「後水尾天皇」を取り巻く「元和年間の朝廷側の感情」からすれば、むしろ「徳川秀忠に遺領を没収された元・大坂方の娘」という存在は、いわば「同情に値する」と言えるかも知れません。。

そして柏木氏の「織田左門」の第七章「猪熊事件」によれば、「織田頼長」はこの事件の首謀者である「猪熊教利」の「逃亡幇助」の疑いで取り調べを受けており、結果的に「牢人生活」にまで追い込まれているようです。

また、この事件で「伊豆新島」に遠島処分を受けた(元和九年に赦免)女官のひとり、「権典侍(ごんのすけ)」は、後に「後水尾天皇」の腹心となった、かの「中院通村」の姉妹でもありました。

なおこの「猪熊事件」は、「唯一の被害者」である「後陽成天皇」のみが極刑を望み、むしろ減刑を望む「天皇以外の朝廷」と対立、天皇自身が孤立したことから、「朝廷VS徳川家」といった構図は一切見られません。むしろ「徳川家康」が執行した処罰は「後陽成天皇の意向を可能な範囲で最大限実行した」ものでした。

しかしながら、「織田頼長」が亡くなった「元和六年」頃は、「徳川和子」入内に先立つ「およつ御寮人懐妊」問題など、朝廷内の「性の乱れ」に対して「徳川秀忠」が圧力をかけ、そうした中で「元和五年」に「流罪」を含む公家衆六人への処罰があり、「土御門泰重」の父「土御門久脩」も一時的に「出仕停止処分」を受けていました。

要するに「10年前の猪熊事件」を思い起こさせるムードがあり、しかも今回は、公家衆自身が「後陽成天皇」に「後めたさ」を感じた前回とは違い、憎悪の対象が「徳川家」でした。

ともあれ「織田左門頼長」という名前は、この時期の「後水尾朝」にとって「親近感」を抱かせるものであったのかも?と「妄想」しています。

[婚礼は「寛永改元」とセットで?]

加えてこれもまた前回の末尾で触れましたが、一条兼遐の祝言の日時である「元和十年正月二十一日」(泰重卿記)という時期は、朝廷の、特に「土御門泰重」や「中院通村」らが水面下で動いて準備を進めてきた「甲子改元」を「38日後」に控えた時期であり、少なくとも「正月二十九日」迄には「一条兼遐」自身が「改元上卿」に任命されています(「孝亮記」、日下幸男氏の「寛永改元について」(「後水尾院の研究 上冊」所収、2017)による)。

幕府側に介入をさせなかったこの「寛永改元」自体、朝廷が幕府に対して「一本取ってやった」という空気があったと思います。

加えて改元38日前における

「右大臣・一条兼遐、故・織田左門の娘と祝言をあげる」

という事態もまた、京都所司代「板倉重宗」あたりからすれば、

「右大臣があの「大坂方のかぶき者」の娘を…?!」

と、眉をひそめそうな機微であり、それこそが朝廷側には「痛快事」ではなかったでしょうか。

[近衛家は前久以来、織田びいき]

ともあれ、目下私はこの婚姻自体も「寛永改元」や「土御門久脩の改元大赦」とセットで、「土御門泰重」があらかじめ兼遐の母「中和門院・前子」らと相談して「企画」したように「妄想」しています。

ついでながら「前子」の兄「近衛信尹」は、父「近衛前久」を朝廷に復帰させた「織田信長」よって加冠、偏諱を受けて「父子の御契約」(小田原への条)までした「信長フリーク」であり、その影響は「近衛信尋」の名前にまで及んでいます。

加えて、こんにちなお普及している「角川文庫」の「信長公記」(奥野高広・岩沢愿彦校注、初版1969)がまさに、「近衛家」に伝わった「陽明本」を底本としていること自体、「近衛前久」及び「信尹」(当時「信基」、信長の死直後に「信輔」に改名)父子が「織田信長」に傾倒していた「象徴」と言えましょう。

[「山名禅高」と「織田有楽」の類似性]

ただ「織田びいき」とは申したものの、「織田有楽」(長益)は天正十年(1582)の「本能寺の変」の際に「二条御所」から脱出、生還していたため、既に「寛永初期」には「織田信忠を見捨てた卑怯者」の悪評が既に世間には伝播、定着していたようです(「織田左門」P43-47)。

「近衛信尹」の実名「信尹」(のぶただ)の“元”となったとおもわれる「織田信忠」ですが、「信尹」が「有楽」を実際どう思っていたのか、私はこれまで検討したことが無いので、今後の課題としたいと思います。

なお、「織田左門」P45には、「織田有楽」(当時源五)が「本能寺の変」の際に、如何にして「二条御所」から脱出出来たのか、という有楽自身による回顧の伝聞(乙夜之書物)が紹介されており、ちょっと「本城惣右衛門覚書」に通じるリアリティがあって、これは非常に興味深い内容でした。

なお「乙夜之書物」(金沢市立玉川図書館近世史料館蔵)は最近、「本能寺の変の際に明智光秀が鳥羽に在陣していた」という記述(「富山市郷土博物館」の萩原大輔氏による)でニュースを賑わせたのが記憶に新しいところです。

ふと思ったのですが、「織田有楽」は「山名禅高」と、その「評判の悪さのパターン」が非常に似かよっています。

「山名禅高」は「近衛信尹」とは連歌を通じて深い交流がありました(連載第14回)。

「禅高」も「有楽」も共に「悲劇の武将」(山中幸盛、織田信忠)を見捨てたとされ、「悲劇的な落城」を遂げた城(吉川経家の鳥取城、豊臣秀頼の大坂城)から直前に出ており、共に法体の「御伽衆」であり、かつ文化人(連歌、茶の湯)でもあり、その末裔は少禄ながらも明治まで続きました(但馬・村岡、大和・柳本、同・芝村)。

少なくとも「山名禅高(豊国)」の悪評に関しては、彼の死の直後に成立した「小瀬甫庵」の「太閤記」の段階においては、せいぜい“パッとしない武将”といった程度であったものの、18世紀の「陰徳太平記」に至っては、狡猾、不義理、残虐、自己中、身勝手、先見性無し、そして強者に対しては、優柔不断、臆病という、「絵にかいたような憎まれ役、愚将」として創作されています。

のちの「御伽衆」(御咄衆)という役職の性格も含めて、彼の「実像」は大きく歪められて現在に至っています。

よって「織田有楽」の「実像」に関しても、まだ弁護の余地が残されているような気がしています。

[鹿苑院僧録司「昕淑顕晫」は?]

「山名禅高」ついでに余談ながら、本稿では3年前の連載14回(リンク)において、「元和八(1622)年三月十九日」の「居諸集」(鹿苑日録)に

「山(名)禅高来臨故、於八條殿有御能。予亦詣而見之。一條殿 賜諸白両樽、両肴」

とある記述から、幕府の使者「山名禅高(豊国)」を「八条殿」(八条宮・智仁親王邸)に「観能接待」している場に、筆者である「相国寺塔頭・鹿苑院」の「昕淑顕晫」(きんしゅくけんたく)も居合わせており、私はうっかり「一条兼遐がこの観能の場に酒と肴を提供した」などといい加減な事を記してしまいましたが(汗)、「昕淑顕晫」はこの2~3日前に

「十六日 斎了 詣一條殿 下伸禮 獻小鷹一束 松岩寺案内者也~」

「十七日 斎了 一條殿下御會□(謁カ)禁裡(裏)」

の記事があるので、十八日の「一條殿 賜諸白両樽、両肴」とは、「八條殿」における「観能」とは全く別件の、「昕淑顕晫の斎」に対する返礼と思われ、この点、謹んで訂正申上げます。

(正直、「山名禅高」と「一條兼遐」の“邂逅”であれば、「塩ゴカ」としては是非見たかった「コラボ」ですが…。)

また「織田左門」P365には、この「昕淑顕晫」(きんしゅくけんたく)が、同年の「十二月二十六日」条において、当時わずか六歳だった「猿」(「千」の弟・織田三五郎長好)の茶会における所作に感嘆していることが紹介されています。

なお、寛永期後半の「鹿苑日録」には、わずかながらも、「織田三五郎」と日時が違うかたちで「土御門泰重」がちょこちょこ顔を出してはおります。

ともあれ、「昕淑顕晫」もまた、一応「一条兼遐」と「土御門泰重」、及び「織田長好」を繋ぐ存在ではあったでしょう。

なお、「鹿苑院」もまた、元和元年(1615)年に発布された「寺院法度」により、「五山」を統轄していた「僧録」の実質的権限を、南禅寺長老「以心(金地院)崇伝」に剥奪されていたようです(圭室文雄「政界の導者 天海・崇伝」吉川弘文館、2004)。

「紫衣事件」に象徴される「大徳寺」や「妙心寺」のみならずこの「鹿苑院主」もまた、「織田三五郎の姉」である「千」の「玉の輿」に、密かに喝采を送っていたのではないか、と私はなんとなく「妄想」しています。

[塩川氏と織田信包との繋がりは?]

なお、「摂津・塩川氏」と「織田信包」との繋がりに関しては、第27回(リンク)冒頭の項、[土佐・一条家の家司「入江氏」の一族?」で紹介した「高代寺日記」天正十一年(1583)正月八日条、及び閏正月八日条における「三好孫七(信吉)への援軍要請記事」が、私が把握している唯一のものです。

しかしながら、その取次をした人物が「信包」(伊勢・安濃津城主)に仕えたらしい

「入江ノ平助 コレハ土佐守カ一族タリ」(「土佐守」とは長曽我部元親のことか?)

とあり、この「入江ノ平助」と、土佐における二次史料等に「一条兼定」を裏切る人物として登場する「入江某」なる人物との関係が目下気になるところではあります。

というのは、第21回連載において詳述しましたが、「高代寺日記」は「源(塩川)長満」の名目(プロフィール)の項において、長満の「室」(本妻か)を「摂津ノ国絲丸カ父 助十郎」(「摂津糸千代丸」の父「摂津晴門」としか考えられない)が「永禄の変」の際に救出して来た「足利義輝の娘」と記しており、しかも彼女を「一条房家(土佐・一条家)の孫」としているからです。繰り返すようですが、この記事は他の史料に見られない事象として警戒されている為か、取上げられることはないようですが、目下これに対する「反証」もないのです。

そして最近入手出来た、中脇聖編「家司とよばれた人々:公家の「イエ」を支えた実力者たち」(ミネルヴァ書房)において、私が最も知りたかった知見のひとつが、近世一条家の家司を務めた「入江氏」と、土佐の二次史料類に登場する「入江氏」との関係でした。

同書所収の中脇聖氏の論考「摂関一条家と土佐一条家に仕えた家司」においては、「一条兼定」期における「土佐・一条家」の家政を取り仕切った「(源カ)康政」なる家司の情報が整理され、中脇氏はこの「康政」が京の一条家当主、「一条内基」の意向を反映した人物と推定されています。

また「康政」は目下「醍醐源氏」の系譜と推定され(朝倉慶景氏による)、同書P151の「醍醐源氏推定略系図」(朝倉慶景氏原図を一部改変)においては「則長」「則任」~「則康」「則宣(康宣カ)」と、少なくとも4人の「則」の字を実名に使用した人物が存在したようです。

なお、橋本政宣編「公家事典」P954所収の近世・一条家諸大夫「入江家」(藤原氏)の系図によれば、「入江家」は本稿にも登場した「則量」を二代目(初代は則昌)としており、代々「則」を通字としたもようです。

しかし、やはり諸情報が錯綜している為なのか、残念ながら同書には土佐における「入江氏」については(その存否も含めて)触れられていませんでした。これはまた「土佐・一条家」をも含む、中世→近世へと移行する「一条家の謎」の深さを象徴するようにも思います。

なお、「お湯殿上日記」天正十四年(1586)十二月廿二日条に

「~とさの一てう殿しよ大夫しゆ四い(土佐の一条殿諸大夫従四位) せつつのかみ申 なかの御かと(蔵人・中御門資胤) なかはし(長橋、勾当内侍)して申さるゝ ちょつきよ(勅許)あり おなしく一てう殿さふらひ(一条殿侍)しよしやくちょつきよ(叙爵勅許)あり いま二人申 これはちょつきよなし~」

とあり、この「土佐の一条殿諸大夫」は上記「入江則昌」のことと思われます。

加えてこの任官はまさに「一条内基」時代の事象であり、かつ塩川長満の娘(少なくとも「慈光院」)が再嫁した頃の記事でもあり、まさに本稿が最も気にしている「近世・一条家 黎明期」の記事でもあります。

ともあれ、天正十一年(1583)年に「摂津・塩川氏」と「織田信包」を取り次いだ「入江ノ平助」なる人物が「土佐・一条家」家司一族であった可能性については留意しておきたいとは思います。

[近衛信尋、高仁親王の安否を煩う中、東国より帰還した兼遐に会える]

さて、大きく逸れた話を再び、「一条兼遐」が東国から帰還した頃の「本源自性院記」に戻すことに致しましょう。

(六月)「十日、庚子、晴、参内 参中宮(徳川和子)、親王御方(高仁親王)之御不例否(病状)ヲ問、次参内、親王御方 今日少々御驗氣(元気)、少々勸盃、次 右大臣亭ニ趣(赴)、自東國ノ後初テ對、於此亭 改朝服・烏帽子、次参高松殿(弟・高松宮好仁) 問不例否、頃之帰宅」

この記事は冒頭の「近衛信尋が一条兼遐を訪ねたが留守だったので慈光院と雑談した」六月三日から「7日後」のものです。しかも「追い討ち」を掛けるように、彼らの不幸な事態がさらに続いています。

三月頃より体調がすぐれなかった「高仁(すけひと)親王」(三歳)は、この数日前から様態がさらに悪化し、前日「九日」には宇治「大和田」の別邸にいた「中和門院・前子」も心配して京に戻って来ていました(本源自性院記)。

繰り返すまでもなく、「高仁親王」は「徳川秀忠」の孫にあたり、既に天皇譲位も内定しており、まさに「朝廷と幕府の融和」を象徴する存在でもありました。

この日「関白・近衛信尋」は中宮御所と禁裏に「和子」と「後水尾天皇」を訪れ、親王の小康状態にやや安堵しています。

近衛信尋は文中、さりげなく一条邸を訪れて、東国から帰還した「兼遐」にやっと会えた事実を滑り込ませています。ここでようやっと弟に、妻を亡くした「労わり」の言葉をかけてあげたと思われます。また、おそらく「慈光院」もまたこの場に居たのではないでしょうか。

そして「お疲れ様でした」と互いに喜び合うことすら出来ない、公私にわたる悲しい状況がまだ継続中なのです。

[六月十一日、高仁親王 薨去]

束の間の小康状態も空しく、信尋は翌「十一日」の日記に

「晴、行水、社参如例、中宮ニ参宮、問御煩、若宮御方 従去夜 以外也、未剋(午後2時)計逝去、絶言語者也、即為御弔中宮~」

と、「高仁親王」薨去を記しています。あろうことか、一条兼遐が東国から帰還した翌日のことです。

翌十二日、親王の亡骸は「泉湧寺」に一旦葬送された後、「方角不可然之由」から「戌刻」(晩8時)に俄に「般舟院」に移され密葬されました。

[六月十六日、近衛信尋、後水尾天皇を学問所に拝顔し、思わず涙を流す]

「十六日、丙午、嘉定(祥)之祝義 如例、参内、今日始出 御学問所、拝龍顔 催涙者也、頃之退出、参南御所(中和門院・前子)、及深更帰宅」

現在「高仁親王」で「検索」をかけてみると、関連ワードとして「死因」が表示されるほど「これは“徳川家の血を引く天皇”を誕生させない為の毒殺ではないか!?」といった見方があるようです。真相は“闇の中”ながら、人間はどうしてもこうした「判り易い原因」を求めがちになります。

「高仁親王」は「後水尾天皇」の実子でもあり、朝廷側も幕府側も、当事者たちは基本的には互いの「関係改善」に最大限努力しているように見えます。「妻の訃報」すら“遠隔地”で受けざるを得なかった「徳川秀忠」や「一条兼遐」のように。

これより2年前の「十一月十三日」朝の「皇子誕生の日」の午後には、「関白・近衛信尋」は「皇子の耳元で祝詞をとなえ、枕元に置銭(九十九文)がされ」以後連日にわたって天皇を中心に祝賀ムードが続きました(中院通村日記)。

「十一月二十五日」の「親王宣下」は「右大臣・一条兼遐」自身が「上卿」(しょうけい、担当責任者)を務めて「高仁」(すけひと)と命名されました。

翌年寛永四年(1627)四月には、朝幕間において「高仁親王」への「譲位」の内定が合意すらなされており、天皇としても「より自由な上皇」となることが政治的にも有利であったようです(久保貴子「後水尾天皇」P66-67)。しかしながら、久保氏(同書P69)が

「和子の入内以後は、表だった確執のなかった天皇と秀忠であったが、高仁親王の死後、一気に暗雲が立ちこめてくる」

と述べておられるように、この後いわゆる「紫衣事件」に絡む確執の浮上、九月二十七日に「中宮和子」が生んだ第二皇子の数日後の「夭折」、翌、寛永六年(1629)七月末の「近衛信尋、関白辞任」→八月~九月の「一条兼遐、関白宣下」及び「左大臣転任」、十月十日の「無位無官」の徳川家光・乳母「ふく」(春日局)の「参内」など、朝幕間の緊張感は一気に高まり、「後水尾天皇」による十一月八日の「予告なしの突然の譲位」(明正天皇への)へと繋がっていきます。

[七月十七~十九日、一条兼遐、妻の葬礼を建仁寺にて執り行なう]

(七月)「十七日、丙子、晴、女院(中和門院・前子)御所南御所ニ参、東御所(文高女王、天皇、信尋らの姉)渡御、申刻(午後4時)計帰」

「十八日、丁丑、晴、不出行」

「十九日、戌寅、晴、右大臣(兼遐)之北方ノ義ニ付、従一昨日(おとついより)於建仁寺 法事、今日 彼寺遣使者送経、参内、次外山之家ニ趣(赴)、二條殿(康道)・いつの宮(斎宮貞子内親王)等被渡故也、子刻計 枕酔不斜帰宅」

これは「一条兼遐」が東国から帰還した「ひと月後」にあたる記事です。

時期はまさに「盂蘭盆会」の終り~「御霊会物忌」(十八日、御霊神社の神事)にあたります。この「近衛信尋」の日記の「十九日」条の

「右大臣之北方ノ義ニ付、従一昨日 於建仁寺 法事」

という記述から、「一条兼遐」が「七月十七日」から「建仁寺」で三日間にわたり、ようやく妻「千」の「葬礼」を執り行なえたことがわかります。彼女の死から95日目のことです。

上記柏木輝久氏の「天下一のかぶき者 織田左門」によると、この「建仁寺」とは同寺境内にかつて存在した塔頭「正伝院」(現在は「旧・永源庵」の地に移転して「正伝永源院」と改名)のことでしょう。同寺は「千」の祖父「織田有楽(長益)」が、自らの隠居所として再興したようです(織田左門P53)。

柏木氏(同書P384)によると、「千」の享年はわずか「十六歳」(建仁寺中正伝院過去帳写)。戒名は「竹叢院殿利善梵貞大禅尼」で、現在の「正伝永源院」には彼女の位牌と肖像、そして祖父母(有楽夫妻)、弟(三五郎・長好)の墓と共に、移転された彼女墓石が現存しています。

なお、現在の風習とは違い、「近衛信尋」がこの葬礼に「敢えて」参列していないのは、彼(関白)が日常的に「禁裏に参内」する立場なので、「死穢」を避ける必要性(七月十八日は御霊神社の「物忌」も兼ねてか?)があるためでしょうか。

また、海老澤美基氏の「中世後期の一条家の妻たち 「家」の妻、その存立基盤と継承」(前近代女性史研究会編「家・社会・女性 古代から中世へ」所収、吉川弘文館、1997)によると、15世紀半ばの混乱期における一条家の事例ながら、「一条家の法事、仏事」は「一条兼良」の妻(家女房)である「東御方」が取り仕切って管理していたようです。なお当時は戦乱と貧困により、正式の「北政所」治定や、「政所」という「家政機関」そのものを設置出来なかったものとみられます。

ともあれ、「一条兼遐」の正妻亡き今、この「葬礼」を取り仕切っていたのは、少なくとも「政所」経験者である「慈光院」であった可能性が高いでしょう。

****************************

[近衛前久後室「寶樹院」は武田氏だった]

前回、「泰重卿記」にしばしば登場した「近衛殿政所」こと「近衛前久・後室、寶樹院」の出自を、「目下把握出来ていません」と書きましたが、名和修氏による「本源自性院記」解題P243には、彼女が「近衛前子」の「生母」であり(後水尾天皇、近衛信尋、一条兼遐らの母方の祖母)、「すなわち家女房武田氏である」とありました。

どうやらWikipediaの「近衛前久」の「妻」の項最下段の「若狭武田氏の娘」とあるのは彼女ということでした。

なお、「本源自性院記」寛永七年(1630)八月廿日条に

「廿日、丁卯、 晴、寶樹院殿 申刻計他界、春秋九十四、予觸穢了、打續輕服 非常之事也」

と「寶樹院」の訃報が出ています。

「打続く軽服(喪服のこと?)、非常の事なり」というのは、近衛信尋は実母「中和門院・前子」を去る「七月三日」に亡くしたばかりであり、その四十九日を迎えるのはまだ二日後である「廿二日」だからです(reki.gozaaru.com)。廿二日条の日記は記されていません。

なお「春秋九十四」とあることから、「寶樹院」は「近衛前久」より一年若い、天文六年(1537)生まれということになります。そして

「廿六日、癸酉、 晴、従今日於建仁寺十如院 中院(陰)執行、武田結縁之寺也、遺言之故也~」

とあり、彼女が「武田氏」ゆかりであることが記されていました。

ともあれ、今回の連載は「訃報の連続」で、後水尾天皇、近衛信尋、一条兼遐らの心労如何ばかりか、といった具合です。

****************************

[近衛信尋、小浜(宝塚市)~加茂(川西市)を通過]

さて今回、悲しい話が多くを占めてしまったので、最後にちょっとだけ気分転換をば。

まずは、全くの余談ながら、第22回でご紹介したドイツのZDFが製作した歴史番組、“Ein Tag in Köln 1629 / Ganze Folge Terra X” (1629年、ケルンのある1日)の「西暦1629年」って、日本のまさに「寛永六年」にあたるんですね。

「西暦1629年」は、「紫衣事件」で大徳寺「沢庵」らが「流罪」となり、「関白」の地位を「近衛信尋」から「一条兼遐」が引き継ぎ、「春日局」が参内し、「後水尾天皇」が「譲位」を敢行して「一条兼遐」が「明正天皇」(七歳で即位した女帝)の「摂政」となった年です。

そしてもうひとつ。今回「日光」や「江戸」など、遠い地域の話題ばかりでしたので、「近衛信尋が、川辺郡の現・宝塚~川西市域を通過していた」という、“地元”に因んだ話題で締めくくりたいと思います。

冒頭で、天文四年(1535)、「摂津・小浜」(現・宝塚市)に「前関白・九条稙通」が逗留していたこと(高代寺日記)に触れましたが、その100年以上後である寛永二十年(1643)正月~二月、「近衛信尋」(四十五歳、既に官職を辞した「散位」)もまた、「有馬湯治記」(史料纂集所収)において、湯山への行き帰りに「小浜」を通過(往きは宿泊)したことを記しています。

それによると、往路は「正月廿五日」に京・「五條川原」から「高瀬船」で運河を「伏見」まで下り、今度は舟を乗り換えて宇治川を遡って、当時「近衛家領」であった宇治「五ヶ庄」の「岡屋」で三泊。

「廿八日、辰剋(午前8時)計乗船」、雨の中淀川、神崎川を下り「酉剋(午後6時)計着神崎岸(尼崎市)下船、戌剋(午後8時)計 到小濱」

と、意外にも「強行軍」で「摂津・小浜」に至っています。

なおこの湯山行は「ふかく忍ひて、我ともしられす」という“お忍びの湯治”であったもようです。そして「小浜」で一泊した後

「廿九日、朝間雨停、辰剋(午前8時)出 小濱、未剋(午後2時)計 到有馬、浴温泉」とあり、ようやく信尋は「二の湯」に入っています。そして十五日間滞在の後

「二月十四日、巳剋(午前10時)計 出有馬 到 郡山」(現・茨木市)で一泊、翌日に「岡屋」まで戻っています。

なお、帰路に関しては、「自有馬 到伏見 在々所々」という項目で、有馬から伏見に至る三十二箇所の集落名が挙げられており、その冒頭に

「小濱、マルバシ、カモ、サゴヅカ、瀬川、~」と記されています。

なお「サゴヅカ」は不明ながら、現在、川西市・「加茂」と、箕面市・「瀬川」の中間に池田市・「鉢塚」という地名がありますが、明治の陸軍仮製図には「尊鉢」という村名が記されています。

また余談ながら、信尋は有馬で大量に買い込んだ「土産目録」を記しています。

その内わけは、香箱、焼物、眉作、色鳥子(紙)、竹細工(柄杓、桶、籠)、筆小法師(?)、折りたたみ式鏡台、雛人形の「衣桁」、綾筒、歯黒筆、大仏餅、洲濱(菓子)とあり、「土産物のセンス」が現代とさほど変わらないのがなんとも面白い。また、信尋が「タハコ」を吸っていたことが判る記述もあります。(なお有馬湯の土産物に関しては、柏木輝久氏の「織田左門」P122-123にも触れられています。)

[「近衛信尹」も「加茂」を通過したか?]

なお3年前の連載第13回(リンク)末尾で触れた、信尋の養父「近衛信尹」の「有馬入湯記」(三藐院記別記、「年月日不明ナレド、天正末年ノモノナルベシ」)においても、「信尹」が宇治「五ヶ庄」の「岡屋」から舟で「尼崎」→「小濱」→「有馬」というルートで「湯治」に行っています。

「信尹」は体調すぐれなかった為か、この時の「帰路」を記していませんが、後年の「近衛信尋」と同様であれば「小浜」→「加茂」を経て西国街道沿いに京、もしくは「五ヶ庄」に戻った可能性があります。

と、なれば「近衛信尹」は「加茂」から猪名川を渡って「池田」を通過する際に、天正七年(1579)の「有岡城攻め」の事を意識したでしょうか。

川辺郡「加茂」は、彼の実名「信尹」(のぶただ)の“元”とした可能性のある「織田信忠」の「付城」があった地であり(信長公記三月七日条、四月廿九日以後は塩川長満等の担当)、少なくとも彼の父「近衛前久」は「四月廿六日」(信長公記)に「古池田」の前で信長主催の「御狂」、今風に言えば、馬も使った一種の「サバイバルゲーム」を楽しんでいます。

(「古池田」はまだ「塩川長満」の担当なので、「長満」と「近衛前久」も当然ながら顔を合わせているはずです。)

(つづく。 2021,2,22 文責:中島康隆)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?