「摂津国衆・塩川氏の誤解を解く」 第27回「塩川長満・娘慈光院は一条家政所だった!」の"長い前書き"

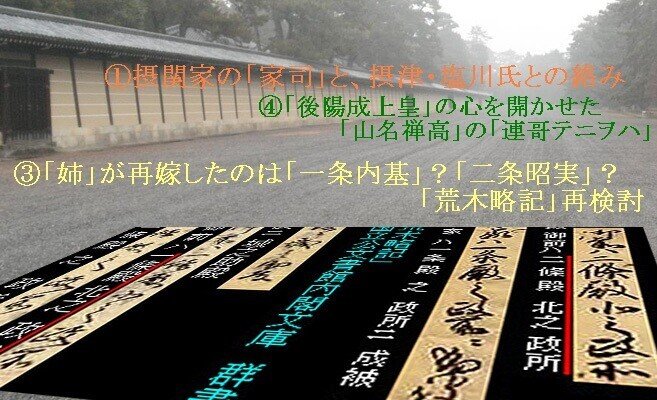

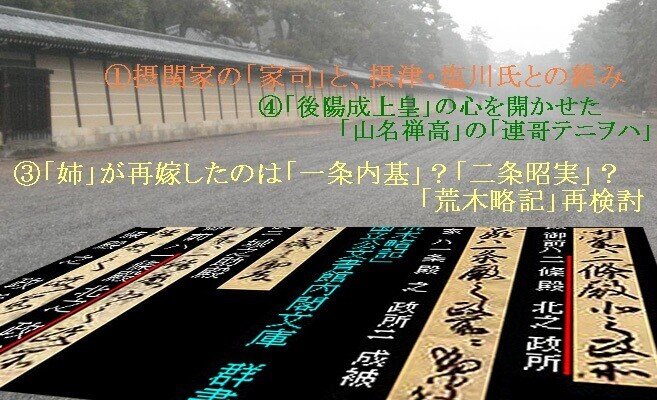

①摂関家の「家司」と、摂津・塩川氏との絡み

②群書「織田系図」の「信忠妻:塩川氏」情報は「岐阜」仕込みか?

③「姉」が再嫁したのは「一条内基」?「二条昭実」? 「荒木略記」再検討

④「後陽成上皇」の心を開かせた「山名禅高」の「連哥テニヲハ」

[はじめに]

さて、今回こそは「予告した」通り、連載第19回(リンク)でも詳述した、塩川長満の娘・「池田元助 継室」となった「妹」こと、「慈光院と一条家」との関わりに取組もうと、取り合えず「前書き」から始めましたところ、コレがいつもの"悪い癖"でドンドン膨らんでいきまして(汗)、結局アップ数日前に「切り離して独立」させた(汗)のが今回の分でございます。

と、いうことで、今回も「慈光院に関する本編」に達する前に「このボリューム」となり、力尽きてしまいました、というわけで、「本編は」次回という次第に…(汗)。

加えて、note版においては、まだ新年のご挨拶を済ませておりませんでした。

令和3年も、当「塩ゴカ」を何卒宜しくお願い申上げます。

①摂関家の「家司」と、摂津・塩川氏との絡み

[「公家社会」見直しムーブメント到来か?]

昨今、ちょっとした"公家社会見直しムーブメント" が到来しているような気配を感じます。

以前、「神田裕理」氏の「朝廷の戦国時代」(吉川弘文館、2019)が「小和田哲男チャンネル」で紹介されたり、またドラマ「麒麟がくる」の影響もあるのでしょう、「谷口研語」氏の「流浪の戦国貴族 近衛前久」(中公新書、1994)や、「ここまでわかった 戦国時代の天皇と公家衆たち」(日本史史料研究会監修、神田裕理編、旧版は洋泉社、2015)が「復刊」しています。(後者は迂闊にも所有していなかったので有り難かった…)

しかも、来たる1月26日、今度は「中脇聖編・家司とよばれた人々:公家の「イエ」を支えた実力者たち」(ミネルヴァ書房)(リンク)という、「一般書としては他に類書を見ない」公家社会の関連書籍が出版予定で、私は今からワクワクしております。

中脇聖氏は上記「ここまでわかった~」所収の論考「摂関家の当主自らが土佐国に下向する」を執筆された、土佐を含む「一条家の研究者」でもある方です。

[塩川氏と一条家の諸大夫「保田氏」」

せっかくの機会ですので、「塩川家」と「摂関家の家司」が絡んだエピソードを3つばかりご紹介してみます。

「大坂夏の陣」後 間もない、元和元年(1615)八月四日条の「高代寺日記」(内閣文庫)に

「基満(塩川長満の孫)自 中書(父・頼一)ノ状ヲ持テ上京 下間方ヘ往 其後 一条殿へ参 九月九日 摂家衆拝礼 保田匠作同」(「匠」の文字比定は中西顕三氏による)という記事があります。

この時点で「一条内基」は既に4年前に薨去しており、十一歳の「一条兼遐」(かねはる、彼と面識のあった「林大学頭家」による「続本朝通鑑」にフリガナ有り、のち昭良)の時代となっていましたが、一条家には"内基未亡人"である基満の伯母(少なくとも「慈光院(妹)」の存在は確実)が居たので、訪ねたのでしょう。

そしてこの「保田匠作」とある人物が一条家の「諸大夫」(しょだいぶ、上級の家司)かと思われます。

なおこの「塩川基満」は翌、元和二(1616)年二月

「主殿 一条主ニ居 則 源兵衛ト改ム 中書(頼一)ノ任意 基満号ス」(元和三年、及び四年にも同様の記事が重複)

と、「一条邸で元服」をしたことが記されており、藤原摂関家の通字でもある「基」の一字は、故・一条内基からの偏諱かと思われます。

さて、一条家の"諸大夫"「保田氏」に関する記事といえばもうひとつ。

第19回(リンク)でもお伝えした備前・岡山の「池田光政」家臣、「塩川八右衛門」への「キリシタン告発事件」に際して、寛永二十一年(1644)九月二十五日付「池田光政日記」(国書刊行会、1983)に

「一条殿より保田主膳使ニ参候。塩川八右衛門儀先年種々被入御念~」

と、かつて「塩川八右衛門」(長満孫)の池田家仕官を斡旋した「一条昭良」と、藩主「池田光政」を繋ぐ「使者」を「保田主膳」という人物が務めています。

なお、この事件は幸か不幸か、一条家と池田家の絆を高める大きな「引金」となりました。

[土佐・一条家の家司「入江氏」の一族?」

「高代寺日記」においてはこの他にも、羽柴秀吉と柴田勝家の戦乱勃発直前である天正十一年(1583)正月八日条に

「(秀吉方である織田)信包ヨリ使礼を賜フ 入江ノ平助 コレハ土佐守カ一族タリ 孫七主(三好孫七郎信吉、のちの豊臣秀次)ヘノ事 壬戌日大也 閏正月八日 信包ノ書 再来 入江カ状モ至来セリ」

という記事があり、摂津・塩川氏は羽柴秀吉の甥「三好孫七」への加勢要請を受けています。

この「入江ノ平助」とは「土佐・一条家」の家司を務めた「入江氏」の一族(「土佐守」とは長曽我部元親のこと?)と思われ、最初は彼自身が「織田信包」の「使者」として到来し、次に信包の書状に「副状」を寄せているようなので、「入江平助」は信包の配下として「摂津塩川氏への取次」であったのでしょう。(なお「織田信包分限帳並に御物成拂方」(柏原町誌)に「入江」姓の侍は確認出来ませんでした。)

一方、この要請を受けた塩川氏は「日記」二月条に

「同月(塩川)吉太夫(家老)ヲ招テ三好孫七へ雇分ヲ議セラルゝ 可也」

と協議のうえ、この要請に答えることとし、結局

「三月朔日 運想 孫七へ雇分タリ」

と、塩川長満の兄にあたる「塩川運想軒」を三好孫七軍に派遣しています。

この「運想軒」は天文二十一年(1552)、父「塩川国満」と反目、出奔して「根来衆」に身を投じて傭兵隊長となったという"変わり種"で、この時点でも「孫七へ雇分タリ」とあることから、この「加勢」は今日風に言えば「一族でもある民間軍事会社スタッフを派遣した」といったところでしょうか。

[都を出奔、「摂津・小浜」に逗留した元関白「九条稙通」(!)の「家司」との関わりも]

なお、「塩川国満」は天文初頭頃、「"細川高国"残党」として「細川晴国」の旗下にありましたが、同時にこれは、同陣営と連携した「大坂本願寺」や「九条稙通」との連携をも意味するものでもありました。

「高代寺日記」天文四年三月条には、「塩川種満」(国満の父)が、この頃「関白」を辞任して京を「出奔」(公卿補任)していた「九条稙通」を、なんと「摂津・小浜」(真宗寺内町、宝塚市)に挨拶に出向いている(!)という、驚くべき記事があるのです。

天文四年(1535)「三月 古伯(塩川種満)小濱主(小浜御坊・毫摂寺、ごうしょうじ)へ参候 コレ去年十一月 御出京 九条稙通ナリ 関白并ニ内(大臣)ヲ辞シ下向タリ」

水野智之氏の「室町・戦国期の本願寺と公家勢力」(新行紀一編「戦国期の真宗と一向一揆」(2010)所収)によれば、この「九条稙通の出奔」は、彼と敵対していた「近衛家と縁戚関係を築いていた足利義晴の上洛」からの逃避行という要因が大きいようです。またこの件に関しては、神田裕理氏の「朝廷の戦国時代」(P34)にも引用されています。

なお、「塩川種満」によるこの「小浜訪問」に関しては、その「きっかけ」となった直前の「塩川国満」と九条家の家司「矢野氏、橘氏」との接触の記事が同年末の条に記されています。

「傳(伝)曰 去ル三月下旬 国満 石清水ニ参詣シタマフ 矢野 橘ノ某 同道 コレ九条主御家人ナリ 小濱主(小浜御坊)へ来リ 院へ社参シ終ニ同道セラル 従者五十余人」

この「矢野 橘ノ某」に関しては、以下、菅原正子氏の「公家の家政機構と家司(九条家)」(「中世公家の経済と文化」(1998)所収)を参照させて頂くと、九条政基の「政基公引付」(文亀元年~永正元年)に、「九条家の家僕」として「矢野教清」の名前があり、また応永三年(1396)の「九条経教遺誡」の「家僕恩給事」にも「橘以基」の名前があるので、この「矢野」、「橘」は、代々の「九条家の家僕」を務めた家なのでしょう。

因みに「石清水八幡宮寺」から「摂津・小濱」に至るルートとしては、「近衛信尹」(当時信輔か)の「有馬入湯記」(年月日不明ナレド、天正末年ノモノナルベシ)には、信尹が「宇治」方面から「有馬」に湯治に行く際、淀川を舟で下って神崎川経由で「尼崎」へ「着津」し、「従早天令用意発足、當(当)所之駄賃馬一疋借也、兵粮巳下付サセ"小濱"迄相越」て「彼の地(小浜)ニテ馬立替、午刻(正午頃)湯(有馬)ヘ相付」ているので、塩川国満らもこの時、同様のルートで「同舟」したのではないか、と思われます。

なお、当時はまだ「町の黎明期」でもあった寺内町「小浜」の、北に隣接する「米谷村」や西に隣接する「河面(かわも)村」は、いずれも16世紀には「多田荘」に属し、「細川高国」の全盛期においては、高国の下で「"多田院政所"並の実権」を掌握(中山寺文書)していた「塩川国満」(連載第16回リンク)としては、この時点での本願寺との連携関係も鑑みれば、「小浜町」は、いわば "自らがその成立を支援した存在" でもあったかと思われます。

②群書「織田系図」の「信忠妻:塩川氏」情報は「岐阜」仕込みか?

[「荒木略記」から、塩川長満娘(妹)のおさらい]

さて「次回」に向けて塩川長満の娘(妹)「慈光院」と「一条家」の話題に移りたいのですが、何分、久しぶりですので、まずは恒例の「荒木略記」(群書類従「合戦部」)に記された「塩川姉妹」(「叶姉妹」ではありません)に関する記述の「おさらい」から始めて、足元を固めておきたいと思います。

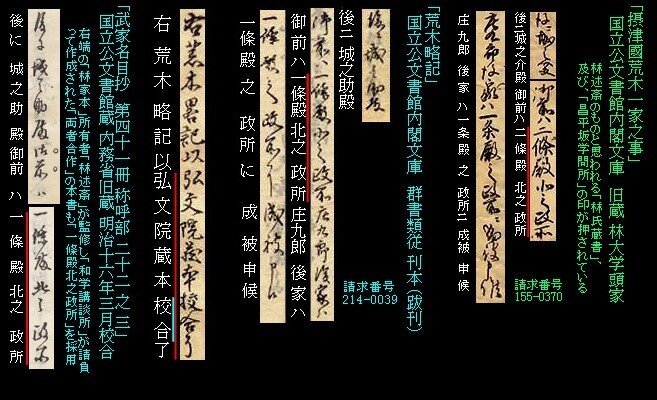

「塩川伯耆守 是は満仲の子孫と申伝へ候 それ故 伊丹兵庫頭(忠親)妹の腹に娘二人御座候 壱人は信長公嫡子城之助殿(信忠)の御前 壱人は池田三左衛門殿(輝政)之兄 庄九朗(元助)室にて御座候 池田出羽守(由之)継母にて御座候 後に城之助殿御前は一條殿(補註0)北之政所 庄九朗後家は一條殿之政所に成申被れ候」

****************************

(補註0)

本稿では幾度も紹介していますが、ジョアン・ロドリゲス著「日本語小文典」(1620)(池上岑夫訳、岩波文庫 1993)に「小辞Dono(殿)を姓に添えるのは家長のみである。例、Vodomodono(大友殿)、Ximazudono(島津殿)、Arimadono(有馬殿)、Itodono(伊東殿)、など。家長以外の人には姓の直後でなく、その人の名の次に添える。例、Vodomo Gibuno xodono(大友治部少輔殿)、Ximazu Nacadzucasadono(島津中務殿)など。」

とあることから、「荒木略記」における「一條(条)殿」とは、その時点での当主である「一条内基」に特定されます。

なお、上記の「姓」とあるのは、正確には「名字」のこととなります。また「島津中務殿」は、関ヶ原で戦死した島津家家臣の「島津豊久」を指すようです。

****************************

[「荒木略記」とは?]

さて、「東谷ズム」版では幾度もお伝えしているくだりですが、note版では初登場ですので、あらためてご紹介します。

平田俊春氏の「群書解題」によれば、「荒木略記」とは江戸前期、幕府初の公式の家系大系というべき「寛永諸家系図伝」作成の為、幕府側が寛永十八~二十(1641~43)年頃に諸大名やその家臣達に提出させた資料のひとつであり、本書は「徳川秀忠」、「徳川忠長」(秀忠の第三子)に仕え、一旦「浪人」を経た後、寛永十三年(1636)に再び「徳川家光」に召し寄せられた「荒木元政」が執筆して「幕府」に提出したものです。

執筆者の「荒木元政」の祖父は、かの「荒木村重」の従兄弟の「荒木志摩守元清」といい、荒木氏の支城、「摂津・花熊」(花隈、現・神戸市)の城主だった人物です。

「荒木元清」は、天正六年~八年(1578-80)にかけての、いわゆる「有岡城の戦い」において、既に有岡城、尼崎城が織田方に攻められ、天正七(1579)年末に落城した後も、天正八(1580)年七月の落城までこの荒木氏の城を守りました(甫庵「信長記」)。後に助命されています。

この「有岡城の戦い」において、「塩川長満」が摂津衆で唯一「荒木方」に付かなかったことは連載第20回(リンク)等でも繰返しお伝えしておりますが、この「荒木元清」の「花熊城攻め」の折には、「塩川長満」は信長の命で、「織田信澄」、「丹羽長秀」と共に花熊城に対する付城を築いています。完成した城には信長の乳兄弟であった「池田恒興」、その子「池田元助」、「池田照政」(のちの輝政)が入ります(「信長公記」「岡山・池田家文書」)。

[「荒木家」と「塩川家」の不思議な"縁"(えにし)]

「有岡城の戦い」においては、敵対関係にあった「荒木家」と「塩川家」でしたが、その後、豊臣時代~江戸時代前期にかけて、両者には"不思議なご縁"があって、それらも含めて「荒木略記」中における「塩川氏の関連情報の質の高さ」に反映されていると思われます。

"ご縁"のひとつは、「池田三左衛門殿(輝政)之兄 庄九朗(元助)室にて御座候」と記された、塩川長満の娘(「妹」・のち「慈光院」)と「池田元助」との子供「池田元信」(勝吉、しょうきち)に関するものです。

(上:妙心寺塔頭「慈雲院」の「池田家墓所」に残る「池田元信」の墓、戒号:本源永徹 )

母が再嫁した「一条家」で育てられた「池田元信」は、成人したのち大坂城の「豊臣秀頼」に仕官します。そして"馬術の名人"でもあった彼は「秀頼」から褒賞までされるのですが、実は彼の「馬術の師匠」がなんと、当時「安志」と称していた"荒木流馬術"の創始者こと「荒木志摩守元清」だったのです(「池田家履歴略記」、岡山「池田勝造奉公書」)。

また「安志」(元清)は、やはりその父(前久、龍山)共々「馬好き」であった「近衛信尹(のぶただ)」とも知己でした(三藐院記)。

さらに「近衛信尹」は「一条内基」と極めて親密であり、しかも互いの邸宅が「お向い同士」という位置関係にもありました(第13回(リンク)、及び第19回(リンク))。

(上:近世「近衛邸跡」の"しだれ桜"越しに「一条邸跡」(桜の向こう側)方面をのぞむ)

要するに「近衛信尹」は「一条家の隣人」でもあり「池田元信」を少年時代から知っていたようです。つまり「池田元信」の馬術は「近衛信尹」仕込みでもあった可能性があります。

加えて「三藐院記」の慶長六年(1601)五月一日条においては、この「安志」(荒木元清)と、「一条内基の女房衆」(元信の母(慈光院)を含む姉妹共々?)が「同日条にそれぞれ別の場所」で登場しています。

さて、「荒木家」と「塩川家」とを結ぶ、もう一つの"ご縁"としては、鳥取・池田家臣であった「塩川源介」(塩川長満の子)の子「源五左衛門」の「幼少期の家督」を、「荒木元清」の孫「石尾善兵衛」なる人物が「名代として一時的に中継」して、家督断絶から救われたという経緯もありました(岡山・塩川「搾」?奉公書、(連載第3回(リンク))。

つまり、鳥取池田家家臣「塩川家」の家督を、一時的ながら「荒木元清の孫」が継いでいたのです。

(なおこの第3回において、私は「岡山」と「鳥取」を取り違えております。)

[群書版「織田系図」の「娶 塩川伯耆守女」情報は、「荒木略記」とは全く別ルート]

なお、塩川長満の娘(「姉」)が「織田信忠の妻であった」ことを記した史料としては、この「荒木略記」以外にもう一つ、「続群書類従版・織田系図」があります。

この「織田系図」については、以前から漠然とは把握しており、4年前に連載第4回(リンク)においてもご紹介していますが、遅ればせながら私は昨年(2020)夏に初めて、この「系図」が「荒木略記」とは全く「別系統」である、こちらもまた「信憑性の高い独自情報」であることに、今更ながら気が付きました(汗)。

同図内における塩川氏のくだりは、「続群書類従」の「第六集・上」の「織田系図」P146の「織田信忠」の項に

「娶(めとる)塩川伯耆守(摂州多田城主)女」

とある実に短い記述で、私はその「フレーズの類似性」からなんとなく、これは「荒木略記」あたりから写したのだろう、などと勝手に思い込んでいたのでした。

[「林大学頭家」の歴史編纂にライバル心を燃やしていた「徳川光圀」]

既に連載第4回(リンク)においても触れていますが、この「織田系図」は甲田利氏の「群書解題」によれば、「徳川光圀」が設立した歴史書編纂施設、「彰考館」の手になる「諸家系図纂巻十三・上」所収の「平姓織田・津田系図」からの写しであり、「群書版」の末尾に

「右織田内匠頭長清本写、元本 尾州法華寺所蔵也」

とあったのを、元禄九年(1696)年にまず「彰考館のスタッフ」が写し、さらにそれを19世紀に「和学講談所のスタッフ」が写し取って製版し、「続群書類従」として出版されたものなのです。

「塩川伯耆守(摂州多田城主)女」という、他に見られない情報からも判るように、「質」「量」の両方において、圧倒的に他の「織田系図」を凌駕しています。

一方、上記の「荒木略記」は、繰り返すように、幕府が「寛永諸家系図伝」作成の資料として、徳川家の家臣「荒木元政」に提出させたという、全く別系統の文書が元になっていますが、この「寛永諸家系図伝」の編纂事業は「林羅山(道春、のちの「林大学頭家」の祖)」が主体になっていました。

なお、「坂本太郎著作集・第5巻」P422の「史書を読む・大日本史」によると、「彰考館」を設立した「徳川光圀」は、「林羅山」の後裔である、幕府の「林大学頭家」による「本朝通鑑」をはじめとする「歴史編纂」に対して、初めからライバル心を抱いていた、とのことです。以下坂本氏著作P424から引用させていただくと

「そのためにあらゆる点で「通鑑」にまさる方法を取った。まず史料の採訪である。(林家による)「通鑑」編修の時に幕命で諸家の記録を提出させたが、十分には集らず、古文書を利用することも少なかった。光圀は自らの力で史料の収集にのり出し、天和元年(1681)には史臣の吉弘元常・佐々宗淳(水戸黄門の「助さん」のモデル)らを奈良にやって遺書を捜索させた。この採訪旅行は多くの寺社の旧記を調べ、必要なものを抜書きして集めて冊子とし、「南行雑録」と称した。」

とあるので、名古屋・法華寺の「織田系図」写し取りもまた、この手法の延長でした。

以上のことから、「林家本」を元とする「荒木略記」(後述)から、「織田信忠の妻が塩川伯耆守の娘」という情報を「仕入れた可能性」は、ほぼ「皆無」であろうと推察されます。

なお、この「織田系図」の写本採取は、「徳川光圀」の死の4年前になされているので、晩年の"水戸黄門"自身もまたこの系図を眺めて、林家による「寛永諸家系図伝」とのクォリティの差に、「カッ、カッ、カッ」と大笑したことでしょう。

冗談はさておき(汗)、徳川光圀の"生涯唯一の夫人"(結婚後4年目に逝去)は「近衛信尋の娘」でしたので、「塩川伯耆守の娘」とは、「光圀」の義理の父(信尋)の実弟(一条兼遐)の「養母」(少なくとも「慈光院」は確定)という関係にあたります。「光圀」自身はそこまで意識していたのでしょうか…

「名古屋・法華寺は室町時代、「織田大和守家」が清須に建立した寺院だった」

現在も名古屋市内に健在する「法華寺」は、江戸時代は「名古屋城下町」東南部の「東寺町」に、他の五十余りの寺院群と境内を密集させ、飯田街道(駿河街道)方面の防衛ラインを形成していました。(宮本雅明「城下町・名古屋」図集・日本都市史(1993)、及び「新修 名古屋市史」(1999))

近世「名古屋」は「徳川家康」の命により、慶長十四年(1609)、尾張の中枢部であった「清洲(清須)城下町」を廃して移転(清洲越)された新都市です。

なお、「元本」が「尾州法華寺所蔵」であったという「続群書類従版・織田系図」が、他の「織田系図」類を「質」「量」共に圧倒的に凌駕している、と申しましたが、それもそのはずです。

大正4年(1915)発行の「名古屋市史」所収の、「尾州名護屋法華寺 第五代目日陽上人傳」によると、

「寺者 延徳中(1489-92)平氏 織田常勝 所建 是以 織田一家 為之外護」

とあり、この「法華寺」は15世紀末の「織田常勝」が「尾張・清須城下の神明町」(尾張誌)に創設した寺院であったと記されています。

なお上記「織田系図」によれば、この創設者「織田常勝」とは、後年「織田信長」に滅ぼされる尾張・清須の守護代、通称「織田彦五郎」(上記系図においては「遼勝」)として知られる「織田大和守家当主」の、ちょうど「六代前」に相当する人物でした。

「織田信長」が「法華宗」であったことは有名ですが、清須城が信長(弾正忠家)に乗っ取られると、「法華寺」もまた、この「織田弾正忠家」の崇敬を受けて安堵されたようです。

残念ながら昭和20年(1945)の「名古屋空襲」で失われてしまいましたが、「名古屋市史」(1915)においては「大永」、「天文」年間の「(織田)勝秀」、「勝利」の「安堵状」と思しき影写に加え、天正四年の「信長」による朱?印状も掲載されています。

元禄九年に「彰考館」のスタッフが、史料採集の為にこの「法華寺」を訪れたというのは、けだし"慧眼"であったといえましょう。

[「法華寺」は「織田信長」と共に「岐阜」へも進出]

実はこの「法華寺」、現在、「岐阜城下町」であった現・岐阜市「矢島町」にもあるのです。

そしてこの「岐阜・法華寺」はなんと、「織田信長」の岐阜移転に伴って、「清須・法華寺」が移転(あるいは分かれて併存?)した寺院でした(尾州名護屋法華寺第五代目日陽上人傳)。それどころか、江戸時代中期の享保年間まで、この「両・法華寺」は住職を「兼任」さえしていました(名古屋市史、1915)。いわば「同じ寺」だったのです。

なお、白峰旬氏の「慶長五年八月二十三日の岐阜城攻城戦について」によれば、「関ヶ原大乱」における「岐阜城攻城戦」の状況を記した「坪内定次宛 生駒利豊書状」において、攻城側として参戦した「生駒利豊」自身が「木戸の閉まっていた"矢島町口"」(総構口)を越えた後に「大門が閉ざされていた"法花寺口"」に一旦阻まれ、さらに「七曲口麓」に達しているので、「現、法華寺」の北辺りにも「城下町を仕切る大門」があったか、あるいはひょっとしたら当時の「法華寺」の位置自体、「氏家ト全の屋敷跡」(岐阜志略)と伝承される、現・城下町西南部の「矢島町」より、さらに「城内寄り」に在ったのかもしれません。(山村亜希氏の「戦国城下町の景観と「地理」 井口、岐阜城下町を事例として」所収の「信長期岐阜城下町の景観」を参考にさせていただいて)

ともあれ「岐阜・法華寺」には、歴代の岐阜城主であった「池田元助」(言うまでもなく、塩川長満娘(慈光院)の夫)や「織田秀信」(三法師)、「神戸信孝」の「判物」が残されています(岐阜県史所収)。

となれば、当然ながら、かつての城主「織田信長」や塩川長満娘(「寿々」)の夫でもあった「織田信忠」の文書もあったことでしょう。

要するに「名古屋・法華寺」が所蔵していた「織田系図」中の「織田信忠」の項に、「娶 塩川伯耆守(摂州多田城主)女」とあるのは、「岐阜城下町」の「法華寺」を通じた「岐阜城主に関する情報」が元であったと推測され、「"荒木略記"とは別ルートの信憑性の高い情報」と申上げたのは、このことだったのです。

ともあれ、「塩川長満の娘」が「織田信忠」に嫁いだ確実性は「一段と高まった」といえましょう。

加えて、福田千鶴氏の諸著作「淀殿 われ太閤の妻となりて」(ミネルヴァ書房、2007)、「一夫一妻制と世襲制」(歴史評論2012年7月号)、や「豊臣秀頼」(吉川弘文館、2014)等によれば、「正室」「側室」という用語自体、どうやら江戸時代中期以降の産物であるようなので、彼女の地位は「家臣扱いであった"妾"」ではなく、やはり「嫁娶り式を挙げた正式な妻」ではあったのでしょう。

[この「織田系図」も、「織田秀信」の母親については沈黙している]

なお同系図の「秀信(三法師)」の項には「天正八年戌辰生濃州岐阜城」とあり、これは連載第5回(リンク)、第19回(リンク)、

及び第20回(リンク)等でお伝えしているように、「荒木村重の乱」時に「織田信長、信忠、塩川長満の3者がもっとも接近」する天正七年三~四月(信長公記)の、まさに「翌年」に三法師が生まれているということになり、状況的にはその実母が「塩川長満の娘」である可能性が高いとは思われます。

しかしながら、この「織田系図」もまた、「織田秀信」の母親については一切「沈黙」しているのです。

なお、「聖衆来迎寺」に葬られた「徳寿院」が「織田秀信の母」であること自体は明らかと思われますが(「聖衆来迎寺文書」、美濃・「阿願寺文書」)、彼女の出自については、目下「進藤氏」説と「和田氏」説も絡めて、「やや謎めいて」います(「森可成娘」説は可能性が低いはと思います)。

これに関しては、やはり「最大の問題」は、「妾」をも含めて、「織田信忠の妻は、果たして何人いたのか?」が目下未知数であることが大きいでしょう。

③「姉」が再嫁したのは「一条内基」?「二条昭実」? 「荒木略記」再検討

[「姉」が再嫁したのは「二条昭実」??]

今回「塩川姉妹・姉」こと、「寿々」(故・塩川利員氏所蔵系図)が「織田信忠夫人」であった可能性は高まったわけですが、目下「三法師の母親は誰?問題」に加えて、私が悩んでいるのは、彼女の「再嫁先」についてです。

第19回(リンク)においても若干触れましたが、和田裕弘氏が「織田信忠」(中公新書)中において、「織田信忠未亡人」がのちに「一條殿」ではなく、「二条殿北政所」となったことを指摘されていましたが、その「典拠」が今更ながら(汗)判明しました。

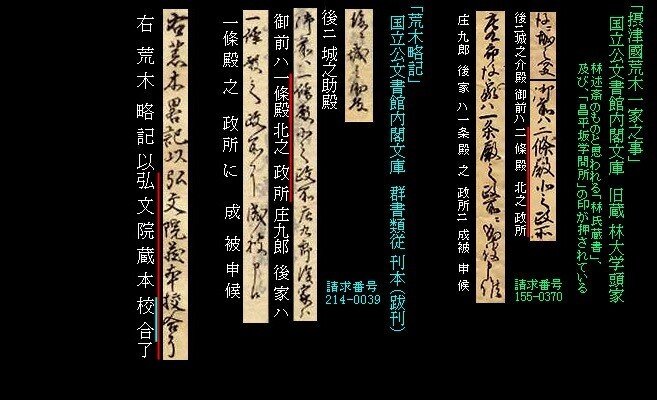

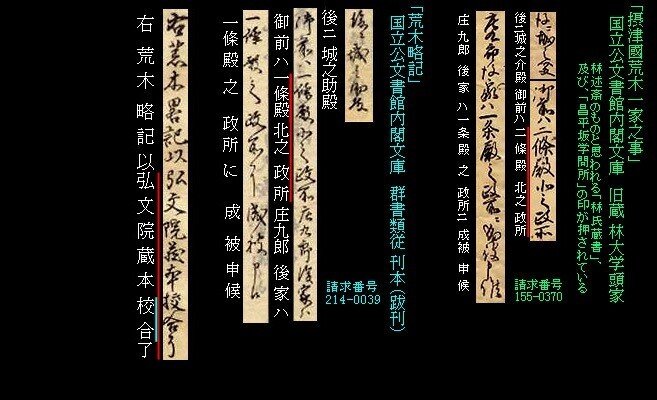

「群書類従本・荒木略記」(中央)の「写しの原史料」となったと思われる「林家本」こと「摂津國荒木一家之事」(右端、内閣文庫)において、織田信忠未亡人が「二条殿北之政所」と記されていたのです。

当時「二条殿」といわれた人物は「二条昭実」ただ一人しかいません(前褐 補註0)。

(なお、和田裕弘氏は、彼女を織田信長養女「三之丸殿」か?と推測されています。)

ともあれ、長年このことに気がつかなかったことは、完全に私の「恥ずべき見落し」でありました(…)。

というのは、この「林家本・摂津國荒木一家之事」は既に、「伊丹史料叢書」の「荒木村重史料」(1978)にちゃんと掲載されていたからです(汗)。

ただし、同書の表題にまず「荒木略記 (内閣文庫蔵)」と紹介されており、同書には「群書版」が全く紹介されていなかったことから、私はこの「内閣文庫蔵」史料が「群書類従版」と頭から信じ込んでしまい、細かな内容の違いをチェックしなかったのでした。

確か以前一度、この「二條殿」という記述に気づかされた記憶があるのですが、「誤植か」と思い込んでそのままにしておりました(…)。

またこれは昨年知ったことですが、既に昭和5年(1930)八月に出版された「新校 群書類従」(国立国会図書館デジタルコレクション)という書物の「荒木略記」の項に、「群書版・荒木略記」に加えて「林家本・摂津國荒木一家之事」が併記されていて、同書は「両者の内容の差異」を読者に判り易く呈示していました。90年前にこんな「いい仕事をされた先学」がおられたことも、今更ながら知った次第です。

[「荒木略記」は、「嘘」や「作り話」が書ける文書ではない]

ここではいったん、上記「"林家本"と"群書本"の違い」は脇に置かせていただいて、この「荒木略記」という文書自体の「神妙さ」、「嘘の無さ」について触れてみます。

「荒木略記」は読んでみれば判る通り、いわゆる「軍記物」に見られるような「舞文曲筆」が一切なく、あたかも「お上の面前に正座して、両手を畳に付けて、口上を申上げている」かのような、実に神妙な文体で書かれています。

まさに「荒木略記」が、幕府初の公式の家系大系「寛永諸家系図伝」の作成資料として、寛永十八~二十年(1641-43)頃に「幕府」に提出されたもの(群書解題)である、その「性質」が、この文章にも反映されているのです。

寛永十八~二十年といえば、まだ「島原の乱」が鎮圧されて3~5年後であり、「幕府」にも「勢い」があった頃です。

執筆者「荒木元政」としても、このいわば「主家」へ向けた「履歴書」に「嘘、偽」などを書いて提出すれば、それこそ「御咎め」を受けて「廃絶される」可能性すら念頭に入れて、「参考諸資料」を並べた上で、文章を推敲したことと思われます。

[「林羅山」を長とした「京都人」中心の幕府審査陣]

幕府側はこの「寛永諸家系図伝」作成の担当奉行として、「太田備中守資宗」を立てておりますが、実質的な最高責任者として提出された各文書を審査したのは、「林羅山」(道春)を中心とした組織でした。

鈴木健一氏の「林羅山」(ミネルヴァ日本評伝、2012)によれば、提出された「数千人」分の文書を「羅山と三男鵞峰(春斎)が見て、真偽を判断した」とありますが、やはり、あまりの資料の多さに加え、作業が煩雑であった為、後に人員が増員され、

「京都五山の僧侶たち十七人も招集されて江戸に来ることになった。羅山と鵞峰は清和源氏の部(立詮も補助)、最岳元良と五山僧は藤原氏の部(大橋重政補助)、堀杏庵は諸氏の部、人見ト幽・辻瑞亭は平氏の部(小島重俊補助)、というように分担し~」

という審査状況に増強、分化されたもようです。

なお、完成した「寛永諸家系図伝」(日光叢書、1990)において、「荒木氏」は「藤原秀郷流」に分類されています。

また、羅山自身は、提出された文書における「嘘」や「捏造」の箇所を見つけた際、極力訂正したかった模様ですが、目下それを行う余裕もない状況でした。(宇野茂彦「林羅山・(附)鵝峰、1992」

ともあれ、まず重要な事実は、審査員の長「林羅山」自身、元々「建仁寺」の僧侶あがりの「京都人」であり、少なくとも「一条兼遐」(内基の養子)に(寛永二年(1625)作の)「詩」を贈っています(林羅山詩集巻第八、P103)。また、未確認ながら、「禁中并公家諸法度」の朝廷側責任者でもあった「二条昭実」(元和五年(1619)薨去)とも接触があったはずです。さらに(結果的に)他の審査員の多くにも「京都人」が占めていたという事実からも、この「一條殿北之政所」か?「二條殿北之政所」か?問題については、もし間違いであれば審査員がすぐに把握したものと思われます。

しかしながら結局、「荒木略記」に記された「塩川氏と摂関家」のくだりそのものは、「荒木氏の家系」に直接関連する知見ではないので、作成された「系図」にも反映されるものとはならず、審査員がこれをどう見たか?については一切が不明です。

****************************

なお、「林羅山」は、「歴史家」としてあまり尊敬されている人物ではありませんが、彼の「失敗」の一つは「小瀬甫庵の「信長記」の序文(慶長辛亥(十六年)冬十二月)を書いてしまったことでしょう(これには「偽作」との指摘もあるようですが)。ただ羅山の他の膨大な業績に鑑みれば、この「信長記」の件は、いわば「つかまされた」観があり、この点を指摘するのは、羅山が余りにも気の毒ではあります。また、羅山の監修した「織田信長譜」も、「寛永十八年」という、彼が「荒木略記」に接する「直前(!)の著作」なので(坂本太郎著作集5、P109)、残念ながらこの「塩川伯耆守女」の情報が生かされず、「甫庵信長記」の影響を感じさせるものとなってしまっています。

****************************

[歴史編纂における二人の超天才、「林述斎」と「塙 保己一」に挟まれて]

さて、もう一度「一條殿北之政所」か?「二條殿北之政所」か?問題に戻ります。

まず、「荒木元政」が幕府に提出した「荒木略記の原本」は目下、伝わっていません。

しかし、「林羅山」の後裔「林大学頭家」は、「朱子学」のみならず、幕府公刊による日本通史である「本朝編年録」や「本朝通鑑」、「続本朝通鑑」などを編纂し続けた「歴史家の家」でもありましたので、幕府の古文書類を管理していた「幕府書物方」とも関係が深く、おそらく「紅葉山文庫」あたりに保存されていたと推測される「荒木略記・原本」にもアクセス出来たものと思われます。

ともあれ、上記の内閣文庫蔵、旧林家の「摂津國荒木一家之事」には、寛政五年(1793)、幕命により、嗣子の居なかった林家を引き継いで当主となった「林述斎」自身の「所蔵印」が押されています(山本武夫・日本近世人名辞典)。

つまり本書は「林大学頭家」所蔵の私的な「写本」であり、見ところ「寛永の原本」より、ずっと新しそうな印象は受けます。

また、「写し」の所有者であるこの「林述斎」もまた、ただならぬ天才的な巨人でした。

「林述斎」は「寛政重修諸家譜」、「徳川実紀」、「武家名目抄」ほか多数の編纂事業を積極的に推進した中心人物として、莫大な精力を投入しつつ、「半官半民」である「和学講談所」を主催する、これまた不世出の超天才「塙 保己一」の「群書類従」編纂事業を支援した人物でもありました。

そして、「荒木略記・群書類従本」の末尾に「右 荒木略記 以 弘文院蔵本 校合了」とあるように、林家の文庫である「弘文院 蔵本」を元に作成されたのが「群書本」(左)であった、というわけです。

要するに上図右の「林家写本」を「底本」として出版されたのが、「群書版・荒木略記」であったわけで、となれば、明らかに「群書版」の「一條殿」は「写し間違い」であり、「林家本」に記された「二條殿」が正しい、と言いたいところなのですが…。

[「群書本」は「林家本」を「校合」したもの]

しかしながら、「右 荒木略記 以 弘文院蔵本 校合了」とあるように、「群書本」は単純な「写し」ではなく「校合」(きょうごう)、すなわち、「他史料と照らし合わせて検討を行ったこと」が記されている点が重要です。

私は昨年の7月頃、この「林家本」と「群書本」(木版本)両者の全体を見比べてみたのですが、両者の違いとしては、まず後者では、系図部分の「線」が省略されています。

これは、系図の内容自体が短いものなので、「記述文だけで読者に十分伝わる」と判断し、版木製作の手間や、保全を考慮した上で「省略」されたものと見られます。

他の違いとしては、若干の「言い回しの改訂」、例えば

「有馬玄番ハ」(林)→「有馬玄番頭は」(群)

「城之介」(林)→「城之助」(群)

「伊丹兵庫守」(林)→「伊丹兵庫頭」(群)

「我等之討取候ハんと申罷出」(林)→「我等討取候はんと申候て罷出」(群)

等の"改訂"がなされているものの、基本的には、正確に写されています。要するに

「二條殿北之政所」(林)→「一條殿北之政所」(群書)

のみが「際立った差違」であり、それ以外は、「さすがは"和学講談所"、いい仕事してるなぁ」という印象でした。

考えてみれば、本連載の大骨でもある「高代寺日記」(内閣文庫)もまた、この「和学講談所」による写本が、現存する唯一のものです。と、いうことは「荒木略記」を「校合」する際、スタッフが「高代寺日記」をも参照した可能性さえあるわけです。

ともあれ、この"奇跡的な組織"「和学講談所」が存在しなければ、当然ながら、当「塩ゴカ」も無かったはずで、彼等が「"高代寺日記"を写しとった」という行為そのものも、スタッフの"慧眼ぶり"を表わしています。これが「多田雪霜談」であれば、まず写し取ることさえしなかったでしょう。

さて、「写し間違い」はむしろ、明治時代の「群書類従・活字本」の方にあって、「和田惟政」と共に戦死した「永井(長井)隼人正」の注記に「是は美濃之斎藤山城守にて御座候」(活字本)とありますが、これでは「"斎藤道三"が摂津・白井河原で池田勢に敗れて戦死」したことになるわけで、「群書類従・木版本」及び「林家本」においては「美濃之斎藤山城弟」と記されているのです。

ともあれ、「林述斎」は、「荒木略記」製版に際して自らが「和学講談所」に貸し出したであろう、比較的短文でもある「摂津國荒木一家之事」中における、重要部分である「一條殿」と「二條殿」との違いを「訂正しなかった」ということになります。

それが単なる「見落し」によるものか?「指摘されて納得した」経緯によるものか?が焦点です。

[「武家名目抄」においても]

さらに重要な書物が、今度は「林述斎」自身が総責任者として監修した幕府編纂事業を、半官半民である「和学講談所」が請け負って作成された「武家名目抄」です(「森銑三著作集」第七巻の復刻本があります。中央公論社、1971)。

なお「塙 保己一」自身は、その完成を見ずして病没しています。

これはまさに「両者の合作」でもあり、今日風に呼べば「武家用語辞典」といった性格の編纂書物でした。

その「第七十一冊 稱呼部廿二上」の、「御前」(ごぜん)という単語に関して、「室町殿日記」、「飯尾家御成記」、「諸大名御成申入記」、「清須分限帳」など12点の史料における「用例」が紹介されているのですが、その第8番目が、まさに「荒木略記」における「塩川伯耆守」注記部分からの引用なのです。

要するに、「林述斎」が監修者でもあるこの書物においても、「後に城之助殿(織田信忠)御前は 一條殿北の政所」とあって、「群書類従版」の記述が採用されているのです。

(上画像、左端)

[「池田氏家譜集成」に記された「二條内基」??]

なお、これはオマケ話ながら、因幡若桜藩の五代目藩主、「池田定常」の編纂した「池田氏家譜集成 巻七」(内閣文庫)における、「池田美作守元信」(元助の子)の項の「母 塩川伯耆守閏?元女」の注記部分には、なんと「嫁 二條関白内基公」という、「どっちやねん!?」状態の名前が記されています。

なお、「池田元信」の母(慈光院)が「一条内基に再嫁したことは、もはや「確定」(次回特集します)しています。

これはWikipediaからの情報ですが、「池田定常」は「松平冠山」とも号し、膨大な「池田氏家譜集成」を作成しただけあって、学者としても高名だったようで、「塙 保己一」や「林述斎」とも交流があったようです。

と、いうことは「二條」と記してしまったのは、ひょっとしたら「林述斎」所蔵の「摂津國荒木一家之事」を参照したのかもしれません。

********************

[「陰徳太平記」に引用されている「荒木略記」?の謎]

正徳二年(1711)に刊行された「陰徳太平記」における「荒木村重の謀叛」に関するくだりには、「能勢には能勢十郎~」といったフレーズや「多田院の城主 塩川伯耆守は 信長卿御内縁の有りける故~」等、明らかに「荒木略記」を筆写、もしくは参考にしたようなくだりがあります。

しかしながら「荒木略記」は本来、幕府に提出した非公開の文書のはずであり、「群書類従版」の出版は18世紀末の寛政年間という、80年も後の事です。

ということは、「陰徳太平記」作成にあたって、作者の周防・岩国藩士「香川正矩」「宣阿」父子もまた、「林家」あたりから史料提供を受けたのか?或いは、現在伝わっていない何か「類書」があったのか?などと想像しています。

********************

[当時「一条家」と「二条家」は確執関係にあった]

さて、「姉」が再嫁したのは、はたして「一条内基」か「二条昭実」か?

どちらも関白なので"超贅沢な悩み"ですが…。

私としては、「塩川家」と「二条家」との接点が、16世紀以前は、殆んど見当たらず、また「一条家」と「二条家」どうしの接点も、"公式行事"以外は見当たりません(おそらくのちの「一条昭良」の時代に両者が和解したとは思われますが)。

それどころか「一条内基」は、かつて「二条昭実」と「関白相論」で確執関係にあった「近衛信輔(信尹)」とは極めて親密である(第13回参照、リンク)ことから、「内基」自身もまた「二条昭実」との間に"確執"というか、あまりにも"両者の関係が希薄"であることから、私はこの両者が、"塩川姉妹"を通じた「相婿」の関係である、とはとても信じられないのです。(このあたりはドラマ「麒麟がくる」における、「二条晴良」と「近衛前久」の確執の"描写そのもの"です)

[たとえ"関白の妻"であっても「北政所」を名乗れるわけではない]

また、後藤みち子氏の「戦国を生きた公家の妻たち」(吉川弘文館・2009)によれば、「北政所」とは平安以来、「摂関家の正室」にのみ使われる呼称であるだけではなく、それは天皇の「治定」(じじょう)を経て宣旨が下されて、はじめて「許される称号」でありました。

(「お湯殿の上の日記 主要語彙索引」(小高恭偏、1997)においても、「北のまん所」の用例は、天文十年三月十七日における「1例」(近衛稙家妻か)を除いて、ほか「36例」はすべて、豊臣秀吉の正室、(寧々、吉子、高台院)が占めているという稀少さです。)

なお、「一条内基」が関白に就任したのは、天正九年(1581)四月~天正十二年(1584)十二月の期間です。

一方、「二条昭実」が関白に就任した時期(第一回目)は、上記「関白相論」を挟む、天正十三年(1585)二月~七月です。(その次の関白が「豊臣秀吉」です。)

彼らの「北政所」が居たとすれば、この間に「正親町天皇」から宣旨が下されたことになります。

なお、橋本政宣氏が「近世公家社会の研究」(吉川弘文館、2002)P203-205において指摘されていますが、「近衛信輔」(信尹)が、この「相論」(「関白」の地位譲渡の要請)を「二条昭実」取り次いでもらった窓口が、なんと「二條殿政所」であると、信輔自身が記しており(「三藐院別記」中の「羽柴秀吉関白宣下次第」)、橋本政宣氏は彼女を「ヲサゴ」(赤松氏)に比定されているようです。

ともあれ、「近衛信輔」は彼女のことを「北政所」とは記していないので、この時点で「二条家の家政機関の代表者」というべき「二条昭実」の本妻は、「北政所」の称号を得てなかったものとみられます。

また、和田裕弘氏(「織田信忠」P43、中公新書)が、「二条殿北之政所」に比定された「三之丸殿」(織田信長「息女」、豊臣秀吉室)が「二条昭実」の妻であった時期は、慶長五年~八年(1600-03)であり、この期間に「二条昭実」は「関白」ではないので、「三之丸殿」は「北政所」になりようがないのです。

よって、もし「二条昭実」の「北政所」が居たとすれば、昭実が「関白に再任」された元和元年~五年(1615-19)段階における「誰か」、という可能性が高いと思われます。

繰り返すようですが、「荒木略記」は、幕府に提出する言わば「履歴書」であり、審査する側の「林羅山」自身、京都出身であり、公卿達とも知己であるはずなので、根拠もなく「北政所」などと書ける文書ではありません。

また、「荒木略記」は、塩川姉妹の「妻としての表現」を、

「姉」→「御前」、「北之政所」

「妹」→「室」、「継母」、「後家」、「政所」

と、6種類もの用語を厳密に使い分けており、記述姿勢に全く「遊び」が感じられません。

[「二条昭実」の妻「ヲサゴ」に関する記事]

なお、天正三年(1575)、「二条昭実」に嫁いだ、播磨・赤松氏の娘「ヲサゴノ御方」の婚姻関連の記事は、「お湯殿の上日記」の三月廿八日、「宣教卿記」の同日、「大外記中原師廉記」同日、「多聞院日記」四月十日に記されています(以上「大日本史料」第十編之二十九)。

また「多聞院日記」天正十年(1582)九月廿七日条には、一応「去廿一日、二条殿若君御誕生」の記事があります。

また「二条昭実」の異母弟である「醍醐寺・座主、義演」の「義演准后日記」文禄五年(1596)正月七日条に「二条殿御音信 同従義 従政所様 重寶拝領」とあります。

そして、「ヲサゴ」と思われる人物の死に関しては、「義演准后日記」慶長二年(1597)正月四日条に「政所 二条殿 旧冬廿九日頓死云々 仍 出京 弔申入了 申刻帰寺」と訃報があり、十日条に「二条殿旧冬 御女房衆 依不慮 無参」とあり、廿日条に「二条殿ノ上臈葬礼」が「報恩寺」で執り行われ、廿一日条には、昭実が「香典」を請取らなかったことが記され、廿四日条には「二条殿 従中陰 為見舞」とあります。

翌慶長三年(1598)十一月廿九日条にも「二条殿御女中 第三回忌云々」の記述があります。

****************************

[信長への?「三職推任」勅使も務めた「上臈の局おさこ」]

また橋本政宣氏は「近世公家社会の研究」(P293-298)において、天正十年(1582)四月末に朝廷が「安土の織田信長」の元に、「太政大臣か関白か将軍か」を推任すべく派遣した、有名な「三職推任」の内々の打診使節として、「日々記」に記された「上らうのおさこ、上臈の(御)局」が、「大御乳人」、「勧修寺晴豊」(日記筆者)と共に「正親町天皇」の「勅使」であったことを紹介されています。

また橋本氏は、上記「大外記中原師廉記」に記された記述から、彼女が元々「ふけ(室町幕府)の御所 御さこの局にしこう(伺候)のひとなり」とある記述ことから、彼女が以前「足利義昭の上臈であり、信長の養女を経て、二条関白家の嫡子(昭実)に嫁した」という政略性を指摘されています。

(なお、この「日々記」に登場する安土城の「若君」は、一般には「三法師」に比定されているようですが、近年、乃至(ないし)政彦氏が「信長を操り、見限った男 光秀」(河出書房新社・2019)において、織田信長が安土城に「足利義昭の若公」を保護していたという点を指摘され、信長による「足利幕府の再興計画」があったことを推測されていることは、この「をさごの方の前歴」をとも鑑みれば、非常に興味深く感じてしまいます。

****************************

[「二条昭実」の妻「三之丸」に関する記事]

また、和田裕弘氏(織田信忠P43,中公新書)が「織田信忠未亡人」(塩川長満娘)➡「二条殿北之政所」に比定されている「三之丸殿」も、既に指摘したように「二条昭実」が関白ではない時期の妻なので「北之政所」に成りようがありません。

彼女は、豊臣秀吉の"正妻の一人"(福田千鶴氏(淀殿)による)であった段階に、「大かうさまぐんきのうち」中の、慶長三年(1598)三月十五日の醍醐寺三宝院花見のくだりに「三の丸さま」として、他の五人の「秀吉の妻達」と共に登場しています。

私は未見ながら、この時の自筆?の「醍醐寺花見短冊帖」も残されているようです(桑田忠親「桃山時代の女性」、1972)。

また、醍醐寺の「義演准后日記」は、この六人の「妻」達を「女中各々」と表現しています(補註1)。

さて、既述した例の「続群書類従版・織田系図」(旧名古屋・法華寺蔵)P150においては、「織田信長」の娘の一人として「三之丸」が載っており、「寛政重修諸家譜」の「織田氏系図」においても、信長の娘の一人に「女子 二条関白昭實公の室」とあることから、これらが「同一人物」に比定されたものと思われます。このほか、安政四年(1857)頃成立した「系図纂要・平氏・織田」においても、織田信長の娘の一人に「二條関白昭實公政所」が記されています。

しかし、織田家の系図類においては格段に情報量が豊富で、最も信頼性の高いと思われる、上記「続群書類従版・織田系図」(旧名古屋・法華寺蔵)においては、信長の娘「三之丸」とは「別の項」に、要するに「織田信忠の妻の項」に「塩川伯耆守女」が記されているわけですから、同系図において両者は、まず「別人」として扱われていることが重要です。

また「三之丸殿」に関する他の史料として、「北野社家日記」には、彼女の死の前年である、慶長七年(1602)正月三十日条に「三ノ丸様へ祈念巻数」の記載があります。

そして「三之丸」逝去の記事に関しては、「慶長日件録」の慶長八年(1603)年二月五日条に「二條殿御簾中遠行云々」とあり、同日の西洞院「時慶記」にも「二条殿北御方産ニテ他界、言語道断ノ義也」とあるので、彼女の死が「出産」によるものであったことがわかります。

川上弧山氏の「増補・妙心寺史」P329によれば、「三之丸殿」は生前、妙心寺境内に自身の塔頭「韶陽院」(しょうよういん?、彼女の戎号でもある)を創設しており、その葬儀も同地で執り行われています。

葬儀は「七佛事」で行われ、「拈香を行ふた」七名の高僧の一人に「宙外」が挙げられています。

荻須純道・竹貫元勝著「妙心寺」(東洋文化社・1977)によれば、この「宙外」は「池田輝政」が開祖に請うて創建した「盛岳院」(現・「慈雲院」の場所)の院主とありますが、第19回(リンク)及び第21回(リンク)冒頭でもお伝えした通り、この「盛岳院」というのは間違いで、「宙外」は「盛岳院」の「前身」であった、池田輝政祖母「養徳院」自身の塔頭「桂昌院」の院主でした。

なおこの塔頭「韶陽院」もまた「中古」に廃絶してしまったのですが、現在、妙心寺境内の「牧村家」塔頭、「雑華院」に彼女の見事な肖像画が伝わっています。

ともあれ、目下「一条内基」においても、「二条昭実」においても、正式に「北之政所」と呼称された夫人の存在は確認出来てていません。

ただしその「年齢」を考慮すると、個人的には天正九~十二年の「一条内基」の妻の可能性が「より高い」とは思っております(後述)。

(2021.1.17追記:なお、「三の丸」は二条家の「政所」でもなかったようで、「ヲサゴ」の死後、「政所」は昭実の母「位子」が引き継いだようです(鹿苑日録)。これについては次回冒頭で補足してみます。)

****************************

[補註1:「二条昭実」の弟「醍醐寺・義演」は、豊臣秀頼が再興した「多田院」に参詣している]

本稿では以前、連載第20回(リンク)の項 [多田院の作事には、大和・長谷寺の番匠が出向していた] において、「一条兼良」の子であり「興福寺別当」でもあった、大乗院門跡「尋尊」と「多田院」との永正二年(1505)の「微かな接触」(旅先での借金の依頼)について触れました。

その「お返し」というか、これまた余談ながら、今回は「二条昭実」の実弟且つ「醍醐寺座主」でもあった上記「義演」もまた、慶長十年(1605)に「多田院」に参詣していたという、あまり知られていない記事に触れてみましょう。

しかもこの時「義演」は、天正年間に荒木村重の兵火によって焼亡した多田院を、「最初に本格的に再興された豊臣秀頼時代の殿舎」をも目撃(「視察」と言うべきか?)しているのです(!)。凄いと思いませんか。

以下「義演准后日記」から

(慶長十年九月)「十七日、雨降、 昨日 及黄昏 攝州池田ノ宿マテ越、逗留了、早天 鼓(ツゝミノ)瀧見物、巌石言語道断也、境地為躰難及筆、其ヨリ多田院参詣、是モ秀頼公ヨリ御再興也、本堂・中堂・御影堂・両社・拝殿・鐘楼 七ヶ所御再興云々、南大門ハ修理計也、此ノ門、先年太閤御所 当寺(醍醐寺)之二王門(仁王門)ニ可被引由 被仰出了、依御他界 相滞了、然処、今度新敷(あたらしく)二王門 秀頼公ヨリ御建立、辱(かたじけなく)ニ屬(つき)、本意満足々々」

宿泊した池田からの往路、義演は「鼓ヶ滝」の景観に「言語道断」(言葉では言い表せない)感銘を受けています。

そして雨の中、義演が見た豊臣秀頼が再建した堂舎は七棟で、南大門だけは「修理ばかり」だったとあるので、この門は「荒木村重の乱」においても焼亡しなかった可能性があります。

実は義演はこの前日、大坂城で秀頼に拝謁しており、秀頼は片桐且元に「醍醐寺の仁王門」の再建を命じています。そしてこの「仁王門」はどうやら「秀吉」が生前に「多田院の南大門」を移設、提供する旨を約束していたのが、彼自身の死去によって滞っていたもののようです。

おそらく義演の多田院参詣は、その関連で「回収予定の建物の視察」も兼ねて当初から予定に組まれていたのでしょう。

なお川西市教育委員会によると、これまでの多田神社境内の複数の発掘調査において、天正期の火災「以後」~寛文期の「徳川家綱」による再建「以前」の段階の「石列」や、近世初頭と思しき「瓦の投棄」が検出されており(「多田院遺跡第16次調査」(平成19年)、「多田神社発掘調査現地説明会資料」(平成22年)など)、おそらくこれらが「豊臣秀頼による再興建物」の遺構や遺物であろうと思われます。(例によって多田神社さんのサイトには載せられていませんが)

また、野地脩左氏(「川西市史」第七巻・神社建築、1977)は中世多田院の伽藍配置を、現在の軸線から「35m西」であったと推定されていますが、上記発掘調査によれば、軸線は中世以来のものが踏襲されている可能性が高いようです。

余談ついでながら「義演准后日記」においては同年(慶長十年)の二月十一日、

「一条殿下ヨリ樽送賜之、植木御所望、仍楊梅・松以下進上了」

と、一条内基が(名高い)醍醐寺の樹木を譲り受けた記事があり、一条邸のディテール(次回に触れます)に関する稀な記録を提供してくれています。また、同八月朔日の条には

「内裏北方へヒロカル(拡がる)云々」「一条殿・鷹司殿・九条殿此三所モ 御去云々、其跡ニ女院(新上東門院)御殿被立云々」

とあり、伝聞ながら「後陽成院」の仙洞御所造営に伴って「一条内基邸」も移転させられた「噂」を記していますが、登谷伸宏氏(近世の公家社会と京都)によればこの時、鷹司家と九条家には「京都新城」(最近石垣が検出されて話題になりましたが)跡に代替地が給付されたものの、一条家には給付されていないため、一条家の移転はなかった可能性がある、とのことです。ただ、一条邸の「異常な狭さ」(次回で触れます、汗)がこの「仙洞御所の造営」に絡んでいないか気になるところではあります。

**********************************

[自分の見解:「塩川姉妹」ともに「一条内基」妻である]

ともあれ、現時点における自分の見解としては、

* 「羽柴秀吉」が天正十一年(1583)の「小牧・長久手の戦い」で「池田恒興・元助父子」を死なせた事態に対する「養徳院」(恒興母)への「悔恨」と「謝罪」の意味も込めて(養徳院宛羽柴秀吉書状)

* 「池田元助」未亡人となった「塩川長満娘・妹」を、「嫡子に恵まれなかった関白」である「一条内基」に娶らせて(岡山・池田勝造奉公書)「栄転」させたうえ、

* 同様に、自分の「坂本城における"妾"」としていた「織田信忠未亡人」(フロイス「日本史」第2部47章、及び、第2部110章、1584年のイエズス会日本年報)こと「塩川長満娘・姉」(「荒木略記」、「織田系図」(続群書類従))の方も、そのままに扱うわけにはいかず、こちらも「罪滅ぼし」の意味も込めて、同時に「一条内基」に嫁がせ(おそらく"美人姉妹"であったのだろう)

* 内基は「現役の関白」であるので、「塩川長満娘・姉」の方には「正親町天皇」から「北政所」の宣旨が下され

* 慶長十六年の「一条内基」薨去により、「姉」(北政所)は「政所」(家政機関の長)の地位を「妹」に譲って一条家を去り、近江・坂本城時代に知己を得た坂本の「聖衆来迎寺」に隠棲したのではないか?と推測しております。

これについては「目下、反証がない」のですが、決定的な史料にも出会っておりません。

*なお、「言経卿記」天正十四年(1586)十二月一日条によれば、「一条内基」は故「誠仁親王」と「西御方」(山科言経の妻、冷泉氏の姉妹)との娘「安禅寺宮」を「猶子」に所望しており、この頃既に「実子」に恵まれていなかったことが窺えます。以下余談ながら、結局この「安禅寺宮」は内基に下されることなく、既に「謎の勅勘」を受けて大坂に浪人していた「冷泉為満」の邸宅に移されたうえに、天正十八年(1590)十一月五日に大坂で「早世」してしまいます。詳細はよくわかりませんが、本件も絡めて「山科言経」「冷泉為満」らと「一条内基」との間に何らかの「確執」があったかのように見受けられ、それは慶長期後半の内基の晩年の頃まで窺えます。

ともあれ、私は昨年(2020)の6月から8月にかけて、この「一条か二条か問題関連」を廻って「塙保己一」(和学講談所)、「林大学頭家(道春、述斎ら)」(昌平坂学問所)に加え、「徳川光圀」(水戸彰考館)や前田家文書(金沢市立玉川図書館)関連の検討でホトホト行き詰まってしまい、取り合えずこの問題を一旦棚に上げて「路線転換」したのが、2019年以来の「飯盛城の"城下町"問題」だったという経緯でした。

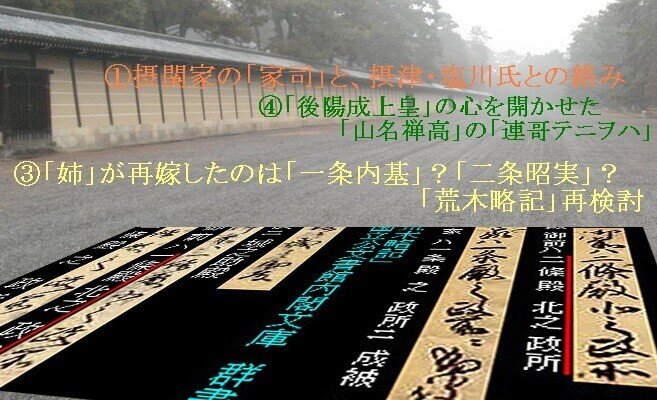

④「後陽成上皇」の心を開かせた「山名禅高」の「連哥テニヲハ」

[晩年の後陽成上皇の孤独]

「後陽成帝」は、嫡子に恵まれなかった「一条内基」が晩年、養子に貰った「九宮」(一条兼遐)の実父であり、最近「麒麟がくる」にもちょこっと登場した「誠仁親王」の子にあたります。

「後陽成天皇」は、ちょうど"摂津・塩川氏の滅亡"と入れ替わるように、天正十六年(1588)の「聚楽第行幸」から"表舞台"に登場し、歴史的には、豊臣時代~徳川時代初期という激動期における「近世初頭の朝廷」を代表する人物でした。

しかしその晩年は、対「徳川幕府」のみならず、実母「新上東門院」(勧修寺晴子)や妻「近衛前子」(近衛前久の娘、のち中和門院)、子である「後水尾天皇」らとも確執があり、朝廷内部においても孤独にさいなまれ、不幸な情勢のうちに崩御した観があります。(久保貴子「後水尾天皇 千年の坂も踏みわけて」ミネルヴァ書房、2008)

一方「後陽成天皇」個人は、「古典」や「古歌」に対する造詣、熱意が尋常ではなく、慶長五年(1600)の「関ヶ原大乱」(補註2)の折、丹後・田辺城に孤立した「細川幽斎(藤孝)」が受け継いでいた「古今伝授」の断絶を惜しみ、「勅命」を以って開城させて幽斎自身を救ったエピソードでも知られています。

(補註2)白峰旬編「関ヶ原大乱、本当の勝者」(2020)による。いわゆる「関ヶ原の戦い」における争乱は"全国的"に及ぶので、こういった呼称がふさわしいかと思われます。

[「宗砌(そうぜい)流」連歌家元?「山名禅高」おさらい]

戦国時代末期の因幡守護~戦国大名であった「山名豊国」は、目下、天正八年(1580)の「鳥取城を追放された時」に出家して「禅高」に改名したものと思われ、おそらく鳥取城攻めに参戦していた「塩川吉大夫」(信長公記)あたりを通じて、天正九年~十四年(1581-1586)頃に、塩川家臣「多田氏」の元に「隠棲」、もしくは「預かり」となっていた記載があり(「山名家譜」、「寛政重修諸家譜」)、要するに「山名禅高」はおそらく当時、現・「川西市下財町」(当時「内山下」か。広義の山下町)に逗留していたものと推測されます。

本稿においては第14回、第16回、第19回でも取上げ、近年においては計らずも、「映画"STAR WARS"(1977)」の「銀河皇帝」(Darth Sidious)の(結果的に)モデルになってしまった(連載第23回)という(汗)、言わば「準レギュラー」と呼ぶべき、お馴染みの人物です。

特に第14回記事からダイジェストすると、禅高自身、山名家に伝わった「高山宗砌(そうぜい)」(「宗祇」の師匠格にあたる)流連歌の継承者でもあった可能性があり(綿抜豊昭「山名禅高流「テニヲハ伝授」考」(「連歌という文芸とその周辺」2018)、自身の「和歌」「連歌」への造詣の深さを通じて、天正十四年(1586)頃には豊臣秀吉の「御伽衆」(桑田忠親「大名と御伽衆」1942)として仕官していたようです(言経卿記)。

また禅高は「大坂天満宮」の社僧であった「大村由己(梅庵)」主催の「連歌会」を通じて、前年(天正十三年六月)に「正親町天皇による謎の勅勘」蒙って「浪人」として大坂や堺に落魄していた「山科言経」、「冷泉為満」("和歌の家"でもある)、「四条隆昌」らとも、血縁関係をも含む深い絆を築いていました。

(塩川氏との"縁"もあった「山名禅高」と、彼ら「浪人公家衆」との深い"絆"が、結局、天正十六年の「多田鉱山における銀の産出 初見記事」(言経卿記、連載第16回の末尾[「多田銀山」に関する初見記事]の項)に繋がっています。)

そして秀吉の生前、落魄させられていたこの「勅勘三人組」は、秀吉の死後、「徳川家康」による経済的、社会的支援を受けて真先に家康に接近した公家グループとなり、山名禅高自身も"機を一"にするように家康に接近し(言経卿記)、豊臣時代末期の慶長十八年(1613)に至っては、駿府に在住して「徳川家康」のスタッフ(御咄衆)とまでなっていました(西洞院時慶記)。

そして「徳川家康」が「山名禅高」に期待した最大の"役割"とは、おそらく禅高自身の「宗砌流連歌 継承者」としての古典への造詣を"武器"とした、「対・朝廷外交官」だったと思われます。

[「山名禅高」の「連哥テニヲハ」伝授を熱望した「後陽成院」]

以下は既に連載第14回の末近くの [ふたたび「時慶記」にみる、後陽成院と山名禅高] の項において触れておりますが、慶長十八(1613)年三月~五月、及び十一月~十二月にかけての「時慶記」(時慶記研究会編)に、「後陽成院」の意を汲んだらしい「西洞院時慶」を仲介として、「後陽成院」側と上京した「山名禅高」側との間に、ある「非常に熱心なやりとり」が繰り返されています。

これら「謎めいた記述」に加え、「綿抜豊昭」氏が論考「山名禅高流「テニヲハ伝授」考」で紹介されている、連歌師「兼与」の語録集「兼与法橋直唯聞書」においては

「哥てにをは 山名禅光(高)ノ流レをも三藐院(近衛信尹)御伝授」

という記述があります。

これらを総合的に考え合わせあわせると、上記「時慶記」に記された事態は、「後陽成院」自身による、「山名禅高」が相伝していた、「宗砌流」、もしくは「禅高流」の「歌論」の「伝授」もしくは「写しの譲渡」の要請であったようです。

時代背景としては、"大坂冬の陣"を翌年に控えた、こちらも緊張関係にある、「朝廷と幕府」間における「飴と鞭」を交えた折衝において、まさに「飴」の一端として禅高の連歌が機能した具体例、と言い切ってしまえば、心底、古典、芸能を愛していたらしいこの御両人に対して失礼かもしれませんが、山名禅高の「歌への造詣」は、かつて「後陽成院」が救った「細川幽斎」に匹敵するものだった、と言えるのではないでしょうか。

[この時期「後陽成院」は完全に孤立状態にあった]

2018年暮にこれ(連載第14回)を書いた時、私はこの晩年の「後陽成院」を取り巻く状況を殆んど知らなかったのですが、その後、久保貴子氏の「後水尾天皇 千年の坂も踏みわけて」P30-31を読んでみて、初めてこの「時慶記」における慶長十八年十一月末~十二月十二日にかけての「後陽成院」と「山名禅高」との接触の「意義」を知りました。

久保氏同書によれば「後陽成院」は、この2年前に即位していた子「後水尾天皇」に対して"うつ病的"というか、神経疾患的な不安定さを伴う「不信感」、要するに確執があり、本来天皇に引き継ぐべき幾つかの品々さえ、身辺から手放さずにいた"異常事態"となっていました。

しかし、両者の「雪解け」の兆しを記した久保氏同書(P30)から引用させていただくと、

「少なくとも慶長十六年の譲位から、上皇と天皇の不和は続き、すでに二年余りが過ぎていた。」

「記録上、その関係に変化が表れるのは、「時慶卿記」の慶長十八年十二月十六日がもっとも早いであろう。この日、上皇の弟照高院門跡興意法親王が、上皇に田楽を御覧に入れた。八条宮智仁親王と曼殊院門跡良恕法親王も(補註3)同席し、兄弟で上皇の気持ちを慰めた。」

とありました。

そしてこの「慶長十八年十二月十六日」とは、京に半月ほど滞在していた「山名禅高」と「後陽成院」側の「西洞院時慶」との盛んなやりとりがほぼ終わり、禅高が京を去った「わずか四日後」にあたるのです。

[「時慶記」における「両者」のやりとりを追ってみる]

以下「時慶記」(時慶記研究会編)に記された、この「慶長十八年十二月十六日」直前における「後陽成院側」と「山名禅高側」との記事を追ってみましょう。

「西洞院時慶」はまず「六月十二日」、駿府の禅高へ書状を出し、「八月八日」、在京していた連歌師、里村昌琢に、駿府の禅高の消息を尋ねています。

ようやく「十一月廿六日」に待望(?)の禅高から「上洛した」との知らせと「今朝振舞ニ呼由、相伴ニ可来」という招待を受け取った「西洞院時慶」でしたが、あいにく「咳気ノ理申候、又 禅高ヘ遣状」と、書面だけの接触と相なり、

翌「廿七日」も「禅高ヘ遣状」、「廿八日」も「禅高ヘ遣人」と、相変らず、会えない有様でした。

ようやく「廿九日」に「早朝ニ山名禅高ヘ行、相伝之義相談候」と会うことが叶い、その「晩ニ禅高へ又遣人」しています。

「十二月一日」には「一、禅高へ遣状、有一報、晩ニ対談、一、諾候」

同「三日」になると「山名禅高ヘ院御所(後陽成院)御使アリ、大粥ト岩倉木工頭両人也、予(時慶)為案内者トシテ行、有酒、杓(酌)ニ孫ノ左源太十一才 能ヲ仕仁也、子息ハ竹松ト号、入夜又御門迄御礼ニ禅高被参ト、此門ヘ来義、案内者ヲ添候」

とあり、どうやら、宴席を通じて大きな進展が見られたようです。

同「五日」今度は「立村来義、禅高内衆ト号シテ、二才ノ男子ノ疳ノ薬所望候、遣候、吸物・盃ヲ進候」と意外な記事が。

時慶も、「山科言継、言経」ほどではありませんが、薬剤師の心得がありました。

「七日」「院御所(後陽成院)ヨリ被召候、参上候、禅高事 被仰出候、又御次御振舞ノ義アリ~」

「八日」「山名禅高ヘ遣状、仙洞(後陽成院)ヨリ仰ノ義アリ、連哥テニヲハノ三冊ノ義也、御返事ノ義又申遣候処、文ヲ被留、又其返事ヲ遣候」

「九日」「禅高ヘ昨書 今朝遣、有返事、夕二仙洞ヘ遣御目候、琢(里村昌琢)事同前」

「十日」「山名禅高ヨリ湯漬三・蜜柑一折百丨・諸白(酒)二桶 被贈候」

「十一日」「禅高へ昨日返事 持遣候」

そして翌「十二日未明」、禅高は既に駿府へ出立していました。

十二日「院御所ヘ被召参上、被仰聞義 共具承、又テニヲハ義モ色々ニ承候、以鼻以口、禅高ヘ遣状処、今暁被立ト、一、(里村)昌琢ヘ行、直談候、又其趣申入、又有御返書」

時慶は後陽成院に召されて、「又テニヲハ義モ色々ニ承候、以鼻以口」に関する上皇の要請を禅高に伝えようとしましたが、禅高は既に出発した後でしたので、まだ在京していた「里村昌琢」となにやら「直談」しています。

そしてこの「四日後」が、まさに上記久保貴子氏の記された

「上皇と天皇の不和は続き、すでに二年余りが過ぎていた。記録上、その関係に変化が表れるのは、「時慶卿記」の慶長十八年十二月十六日がもっとも早いであろう。この日、上皇の弟照高院門跡興意法親王が、上皇に田楽を御覧に入れた。八条宮智仁親王と曼殊院門跡良恕法親王も同席し、兄弟で上皇の気持ちを慰めた。」

となるわけで、硬かった後陽成上皇の気持ちをほぐしたのは、やはり山名禅高の持っていた「宗砌流」もしくは「禅高流」連歌の「伝授」であったと思われるのです。

また、廿二日にも

「又禅高へ(手紙を)認(したため)テ 駿府ヘ明日 九左衛門下向ニ云う伝候」

とあり、本件はまだ交渉が継続しているようです。

2020年1月16日追記: また「土御門泰重卿記」慶長二十年(1615)五月一日(大坂落城の数日前にあたる)条に「院御所様へ御礼致祗候へ共、御対面無之候、山名センカウト云武家禅門、院参申候由承及候」という記事があり、「言緒卿記」同日条にも「院参仕、西洞院宰相(時慶)、同少納言(時直)、南光坊(天海)、山名禅高被参、御振舞アリ」という記されています。この両者の蜜月は続いているようです。

(上:「一条邸跡」から京都御所の西北角「皇后門」をのぞむ。「後陽成上皇」の「院御所」はこの一角にあった)

ともあれ、憂鬱に襲われた人間の気分を晴らしてくれるのは、やはり「好きなこと、好きなもの」への「意欲」であると言えるでしょう。

「"古今伝授"の"細川幽斎"を救済した」エピソードにも退けを取らないこの"知られざる出来事"、本稿より禅高へ向けて"Good Job!"のエールを贈りたいと思います。

以上、シリーズ:「山名禅高に全部持っていかれた!Part4」を終わります。

****************************

[補註3:曼殊院門跡、良恕法親王の坊官「塩川兵部」]

以下余談ながら、この回復しつつあった「後陽成院」に寄り添っていた、実の弟、曼殊院門跡(竹内門跡)こと「良恕」(りょうじょ)法親王について補足をば。

「曼殊院門跡」といえば、昨今大河ドラマ「麒麟がくる」にも登場した「正親町天皇」の兄弟であり、"天台座主"でもあった「覚恕」(かくじょ、演:春風亭小朝さん)を思い出しますが、その「覚恕」の次の曼殊院門跡が、「正親町天皇の孫」であり「誠仁親王の子」でもあったこの「良恕」でした。

当「塩ゴカ」として大変気になるのは、この「良恕」及びその次の「良尚」の代における「曼殊院の坊官」が、なんと「塩川」を名乗っていることで、この知見を昨年夏に別件で見ていた「吉良家日記」(西尾市史編さん委員会)の記述から偶然知り、この「塩川」は一体何者だろう?!とその後「曼殊院」関係の史料を時々漁ったりしておりました。

門跡寺院の「坊官」というのは、おそらく上で述べた「摂関家」で申せば「諸大夫」にあたるポジションと思われ、「吉良家日記」中に名前を確認したというのは、この「塩川」が、徳川幕府の公式行事に参列する朝廷側使節の一人「曼殊院(竹内)門跡の代理」として、やはり他の公家衆や、その代理の「諸大夫」達に混じって、江戸城で饗応されていたからです(「吉良家」はこの典礼を取り仕切っていた「高家」でした)。

そして曼殊院における「塩川」を名乗る坊官は、江戸初期にみえる「塩川兵部」なる人物と、その子息「伝三郎」の「二人だけ」を確認しています(「曼殊院 古文書 聖教 目録」、「隔蓂記」、「北野社家日記」)。その前後の時代には「塩川」を名乗る人物が見当たらず、彼らの出自については目下不明です。なお、当時の「曼殊院」の位置は洛北の現在地ではなく、洛中にあったようです。(2021.5.1追記:慶長十七年頃と推定される「中むかし公家町絵図」には、現在の京都御苑北東部、石薬師御門と御所北東角との中間辺りに、曼殊院の別名「たけのうちもんせき様」(竹内門跡様)と記載があります。)

因みにこの「良恕」は寛永七年(1630)秋、やはり比叡山延暦寺とも関係の深い、坂本の「聖衆来迎寺」、すなわち「織田秀信(三法師)」の母こと「徳寿院」の墓所のある寺において、「受戎」「灌頂」を受けています(来迎寺要書、滋賀県史採集文書51)。

となれば当時、曼殊院の事務方トップであった「塩川兵部」と「聖衆来迎寺」との間で、何らかの文書のやりとりがあったはずであり、また「徳寿院」の没年は寛永十年(1633)なので、「塩川兵部」が「隠棲中」であった晩年の彼女と顔を合わせていた可能性も、一応はあるのです。

さらに「聖衆来迎寺」はまた、「近衛家」の「家司」を勤めた「"進藤家"の菩提寺」でもあるらしく(林新編「江州坂本來迎寺史 來歴・壇越之部」來迎寺協賛会 1935)、「織田信長」と「近衛前久、信基(信尹)父子」との親密性を鑑みれば、「三法師の母 : 進藤氏説」(高野山悉地院過去帳)というのも想起されてしまって、こちらも気になる(汗)ところではあるのです。

昨年10~11月「大津市歴史博物館」にて開催された企画展「聖衆来迎寺と盛安寺 -明智光秀ゆかりの下阪本の社寺-」においても、こういった関連の文書は確認出来ず、同博物館で展示担当をされた方と内線電話でお話させていただいたところ、同寺における「あまりにもの史料の多さ」から、私は、目下史料目録すらすぐに作成出来るような段階ではない、といった印象をも受けました。

****************************

(つづく。2021,01,08 文責:中島康隆)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?