分子栄養学で必ず登場する「アミノ酸スコア 樽の理論」の落とし穴

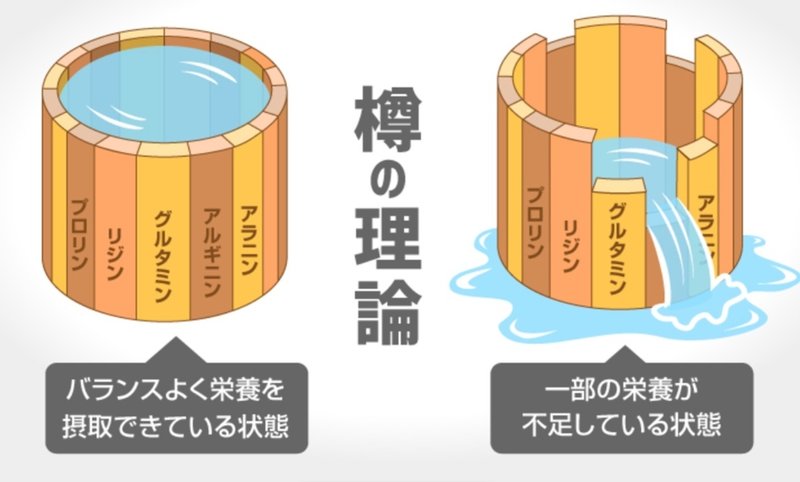

上の「樽」の図が何か分かりますか?

これは、分子栄養学でタンパク質を勉強していて、必ずといってよいほど出てくるアミノ酸スコアというものです。

今回はまず、タンパク質の栄養価を示す指標であるアミノ酸スコアについて解説します。

その上で、栄養学を熱心に勉強している人が陥りやすい、アミノ酸スコアの間違った常識を指摘してみたいと思います。

(記事の文末に動画を貼っています)

アミノ酸スコアとは

私が note でお伝えしているのは、分子栄養学です。

分子栄養学とは(私もなかなかキチンと説明できません)体が求める、細胞が求めている栄養素を、ガソリンタンクを満タンにするようにたっぷり入れる、というアプローチの栄養学です。

それによって、一つ一つの細胞が最高のパフォーマンスを発揮する、もっともいい仕事ができる状態になります。

結果として代謝や免疫力を最大限に引き上げ、病気になりにくい体になる、病気を予防できるということです。

分子栄養学ではタンパク質を最重要栄養素に位置付けていますが、タンパク質を学ぶときに必ずといっていいほど出てくるのがアミノ酸スコアです。

タンパク質の栄養価を示す指標をアミノ酸スコアと呼びます。

タンパク質を構成する20種類のアミノ酸は、必須アミノ酸と非必須アミノ酸に区分されています。

そして、体内で生成することのできない9種類の必須アミノ酸は、それぞれ必要量が提唱されています。

食品に含まれる必須アミノ酸がどれくらい満たされているかでアミノ酸スコアは算出されます。

100に近い数値であるほど理想的です。

樽の理論

このアミノ酸スコアを説明する時にしばしば「樽の理論」が用いられます。

樽というのは、木の板を張り合わせて作りますが、その板1枚1枚を一つの必須アミノ酸に見立てて9種類の必須アミノ酸のバランスを図示したものです。

上の図にあるように、左の桶はアミノ酸スコア100の場合を記しています。

全てのアミノ酸が満たされていることで、桶の高さを作り、桶の中の水(タンパク質)がこぼれないようになっています。

この状態のときに、体のなかでは十分なタンパク質が生成されると考えられています。

それに対して、右の桶はある一つのアミノ酸が不足することにより、その高さまでしか水(タンパク質)をためることができません。

つまり、板の長さが1枚でも短いと(アミノ酸含有量が一つでも少ないと)それだけのタンパク質しか生成できないことを示します。

このように、9種類の必須アミノ酸すべてがバランスよく含まれていることでアミノ酸スコアは高くなり、体内で十分なタンパク質が生成されます。

大豆は栄養価が低い?

ということで、食品別のアミノ酸スコアを点数ごとに分けたのが、下の表です。

アミノ酸スコア100満点の食品は、牛乳、ヨーグルト、玉子、お肉全般、あじ、イワシなどです。

隣のアミノ酸スコア90点台も、ほとんど100に準じてアミノ酸バランスが取れていると言ってもいいでしょう。

その下の80点台あたりから、アミノ酸バランスが気になり始めます。

その中の86点の所に豆乳、大豆が入っています。おそらく納豆もここに入るのではないかと思います。

その少し右上には米65点となっています。お米のアミノ酸スコアを樽の理論で表した図がこちらです。

9種類の必須アミノ酸の内、リジンというアミノ酸が不足していて、そこから上の水が流れてしまっている、

つまりアミノ酸スコアを落としていることが分かります。

ちなみに、樽の図はありませんが、大豆のアミノ酸スコアを86に落としている真犯人(アミノ酸)をメチオニンと言います。

メチオニンは硫黄を含むことから、別名含硫アミノ酸(あとでまた出てきます)とも言います。

以上のことから、大豆(豆乳)のアミノ酸スコアは100から比べると幾分低い、お米はずっと低い、ということになり、「納豆よりも玉子の方が栄養価が高い」とか「お米からはほとんどタンパク質は摂れない」とか言う人を見かけます。

決定的に欠けている視点

が、果たして本当にそうでしょうか。そのようにたくさんの書籍や、もちろんネットでも書いてありますので、それを読んで多くの人が信じています。

ですから、その理屈の盲点、落とし穴をどうしても指摘しておきたいというのが、この記事を記したした目的です。

頭の回転が速い方、食卓をイメージできる方は、「それはおかしいのではないか」と気づいているかもしれません。

そうなんです。今話した理屈は、たしかに正しいし、間違ってはいませんが、それでもナンセンスなんです。

食事というのは、複数の食品の組み合わせです。単品ではありません。

「今日の昼食は納豆のみ」とか「今日の夕食は白米ごはんだけ」なんてありますか?

絶対にありませんね。つまり、ある食品にあるアミノ酸が不足していたとしても、他の食品からそれを補えばよいわけです。

胃に入って消化する時は全部一緒だということを忘れてはいけません。

食材同士でカバーしている

そこで再び、大豆とお米に登場してもらいます。

右側の精白米を見ると、リジンが100と比べて大きく不足していることが分かります。

一方、大豆を見ると、リジンが100を上回っています。

こういうケースを余裕アミノ酸と言いますが、100を越えている分は、他の足りない食品におすそ分けできることを意味します。

つまり、ごはんと大豆を一緒に食べれば、ごはんに足りないリジンを大豆がカバーしてくれるわけです。

図で見るとこんな感じです。

白米のリジンが足りていない箇所を大豆が穴埋めしています。

じつは、その逆も然りです。

左側の大豆を見ると、含硫アミノ酸(メチオニン)が不足していることが分かります。

一方、精白米を見ると含硫アミノ酸が100を上回っています。

今度は精白米から大豆に含硫アミノ酸を分けて上げて、大豆の不足分をカバーします。

大豆(納豆)とごはんの組み合わせはベストタッグと言えるかもしれません。

これはあくまでも一例であって、いろんな種類の食材を食卓に並べていれば、自ずと相互に補完し合って、アミノ酸スコアは整うようになっています。

結論です。ある程度の品数が揃っていれば、タンパク食品のアミノ酸スコアは大して気にすることはありません。

栄養学は食卓の学問

この記事でお伝えしたかったことは、アミノ酸スコアのこともありますが、栄養学というのは日常の食生活と密接不可分であることです。

キッチンや食卓、あるいは食品スーパーからかけ離れたことを言っていてはいけない、机上の空論であってはいけない、ということです。

この noteでは机上の空論をお伝えしないように、私もキッチンに立って食事を作っていますし、スーパーに買い物にも行きます(本当です)。

これからも、庶民感覚の生活者目線に立って記事を書いていきますので、よろしくお願いします。

実際の食事では、品数が揃っていれば不足しているアミノ酸を相互に補完し合うことができるので、タンパク食品のアミノ酸スコアは気にすることはない、というのが今回の結論です。

この記事の内容については動画もアップしています。合わせてご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?