レバーを食べレバ気道の入口でウイルスを撃退できるビタミンAの話です

広島大学の坂口剛正教授(ウイルス学)によると、「オミクロン株の感染力が高い理由は鼻から喉までの気道上部でウイルスが増殖し、くしゃみなどで広範囲に広がるためだ」ということです。

だとしたら、ここでもやはり栄養素の出番です。

気道粘膜を強化してウイルスを撃退するビタミンAを積極的に摂ることです。

ということで、ビタミンAにはどのような役割があるのか。そして、どのようにウイルスと対抗するのか。

ビタミンAは何の食材からどのくらい摂ればよいのか、ということについて記してみます。

(記事の文末に動画を貼っています)

ビタミンAはどんな栄養素?

ビタミンAの役割 でよく知られているのは「不足すると暗い所で目が見えにくくなる」。別の言い方では夜盲症です。

これは、眼の中で光を感じ取るロドプシンという物質の合成に欠かせないのがビタミンAだからです。

じつはビタミンAが不足すると、夜盲症だけではなく、ドライアイ、加齢黄斑変性、老眼、角膜軟化症などのリスクも高くなります。このことからビタミンAは「眼のビタミン」とも言われます。

ビタミンAは、細胞の成長と分化にも欠かせません。分化というのは、単純な細胞が複雑な細胞に変容していくこと。

このことから、ビタミンAは子どもの発育にとって大切なビタミンということになります。

私よりもいくらか上の世代の人、おそらく昭和20年代から30年代に幼少期を過ごした方の数名から聞いたのですが、当時多くの小学校で肝油ドロップが生徒に配られていたそうです。

肝油ドロップといえば、ビタミンA(ビタミンDも)がたっぷりと含まれています。

推測ですが、食糧難の時代に発育不全にならないように国か自治体の政策として配布されていたのでしょう。

私は肝油ドロップの世代ではありませんが、今思い出すと、私も小中学生の頃?相当なビタミンA不足だった気がします。

体は大きい方でしたが、踵がガチガチ(角質化)、タコや魚の目もあった記憶があります。

これもビタミンAの欠乏症状です。

ビタミンA vs ウイルス

話が逸れましたが、そろそろ本題であるビタミンとウイルスについての話です。ビタミンAがウイルスと対抗するのは、ビタミンAが粘膜を強化するという役割を持つからです。

粘膜は鼻、口、喉の奥、肺につながる気管、気管支など、体のあらゆる所に存在します。

つまり、体がウイルスに晒される最初の防衛ラインが粘膜。ここで少しでも撃退することが重要です。

具体的には、粘膜からIgA抗体という武器を出してウイルスと闘います。

ビタミンA不足では、粘膜で充分なIgA抗体が作れません。これがビタミンAとウイルスとの関わり一つ目です。

もう一つ、ビタミンAは、ウイルスが体内に侵入した時に、ウイルスと闘う免疫システムを活性化させる働きをします。

体の中でウイルスと闘うのは白血球です。白血球を分類すると、自然免疫と呼ばれる元々備わっているもの。

例として、マクロファージ、樹状細胞、好中球があって、これらの[細胞を成長・分化]させて、パワーアップする働きがビタミンAにはあります。

このように2つの面からビタミンAはウイルスに有効と考えられます。

では、ビタミンAは新型◯◯◯ウイルスに対しても有効なのかどうか、ということですが、現在のところそれを裏付ける研究や論文を私は知りません。

ただ、冒頭の坂口教授のコメントを引用するまでもなく、どのようなウイルスであっても、最初に侵入するのは粘膜であることには変わりありません。

であれば、ビタミンAの摂取により粘膜を強化することは無意味ではない、と考えます。

ビタミンAはレバーから

では、ビタミンAはどんな食品から摂取できるのか、という話に移ります。

ビタミンAが圧倒的に多く含まれるのがレバーです。ただし、鳥と豚のレバーには豊富ですが、牛レバーは少なくなります。

鳥レバー100gには成人に必要な10日から15日分のビタミンAが含まれています。ですから、月に2〜3回食べればいいことになります。

レバーは、ビタミンAだけではなく、ビタミンB群のB2、ナイアシン、パントテン酸、B6、葉酸B12 も多く含む食品です。

ミネラルでは何と言っても鉄が豊富。しかも、吸収率が高いヘム鉄です。

鉄以外のミネラルでは、亜鉛やセレンなど大切な栄養素がじつに豊富です。

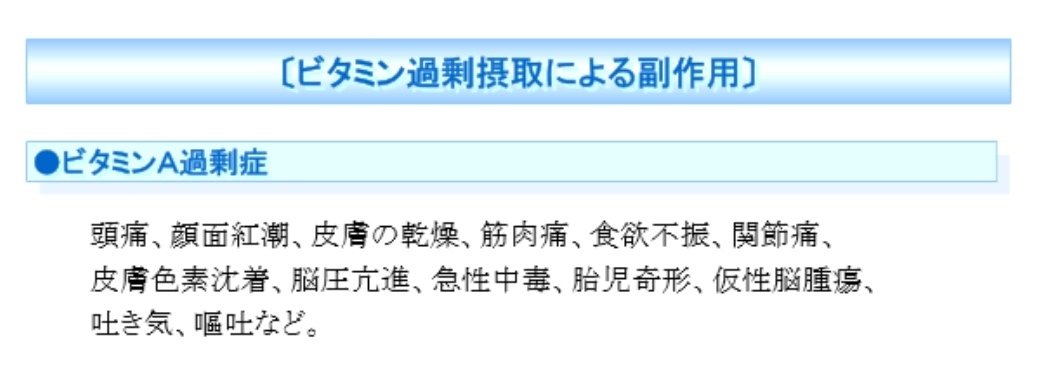

ビタミンAの過剰摂取には注意!

鳥レバー(100g)であれば、月に2〜3回食べれば必要十分なビタミンAを摂取できます。

しかし、それ以上食べると、今度は過剰摂取を起こします。

ビタミンAは欠乏だけではなく、過剰摂取にも注意しなければいけない栄養素です。

ビタミンAの過剰摂取は、めまい、吐き気、頭痛、下痢などが挙げられます。

そして、最大限に注意すべきは・・・

妊婦さんがビタミンA過剰症を起こすと、奇形のリスクがあります。

これは、ビタミンAが持つ「細胞の成長・分化」という作用が効き過ぎてしまうためです。

したがって、妊婦さんのビタミン A過剰摂取は絶対に避けなければいけません。基本的にはレバーの食べ過ぎだけ注意していれば大丈夫です。

レバーに次いでビタミンAが多いのはウナギですが、ウナギをそう頻繁に食べられる人って普通はいないでしょう。

レバーと鰻以外では、穴子、卵、バターなどにビタミンAが、人参、カボチャ、ピーマン、ほうれん草、ブロッコリー、ケール、紫蘇、モロヘイヤ、パセリ、バジル、春菊、にβカロテンが含まれます。

βカロテンは、体内でビタミンAが不足した場合、その不足分だけビタミンAに変換されます。

ですから、βカロテンについては過剰摂取を心配する必要はありません。

それでも、不足しがちな人は、サプリメントも選択肢の一つです。

おまけ(亜鉛)

ビタミンAと一緒にぜひ摂ってほしい栄養素が、亜鉛というミネラルです。

理由は、ビタミンAが体内で活性化するのに亜鉛が必要だからです。

ビタミンAは、体内で以下のように化学反応を起こしながら活性化します。

(覚える必要は全くありません)

レチノール⇨レチナール⇨レチノイン酸

(ホップ ⇨ ステップ ⇨ ジャンプ)

亜鉛が豊富な食材は、なんと言っても牡蠣を置いて他ありません。

ビタミンA=レバー と同じくらい含有量がダントツです。

牡蠣はまさに今、冬の食材です。冬といえば鍋。

鍋料理の具材に牡蠣を加えてみてはいかがでしょうか。

牡蠣のほかには、鰻、カニ、あわび、ホヤ、和牛など、それ以外では、卵、海苔、貝類、豆類、ゴマ、ナッツ類に亜鉛が少量ずつ含まれます。

まとめ

ビタミンAが不足すると「暗い所で目が見えにくくなる」夜盲症をはじめ、ドライアイ、加齢黄斑変性、老眼、角膜軟化症などを発症しやすくなることから、ビタミンAは「眼のビタミン」とも言われます。

ビタミンAは細胞の成長と分化にも欠かせません。そのため、ビタミンAは子どもの発育にとって大切な栄養素です。

逆に、妊婦の方がビタミンA過剰症を起こすと、細胞の成長が促進され過ぎて奇形のリスクがあるので、細心の注意が必要です。

ビタミンAがウイルスと対抗するのは、ビタミンAが粘膜を強化するという役割を持つためです。

粘膜は、体がウイルスに晒される最初の防衛ラインです。ここで撃退することが重要です。

ビタミンAは、ウイルスと闘う免疫システムである白血球を活性化させる働きもします。

白血球の中の、マクロファージ、樹状細胞、好中球などの[細胞を成長・分化]させて、パワーアップします。

ビタミンAが圧倒的に多い食品はレバー。とくに、鳥と豚のレバーです。

鳥レバー100gを月に2〜3回食べれば、必要十分なビタミンAを摂取できます。

レバーは、ビタミンA以外にも、ビタミンB群や鉄(ヘム鉄)、亜鉛、セレンなどがじつに豊富です。

レバー以外では鰻、穴子、卵などにビタミンAが含まれます。

また、さまざまな野菜に含まれるβカロテンは、体内でビタミンAが不足した場合、その不足分だけビタミンAに変換されます。

繰り返し、過剰摂取には注意してください。ビタミンAの過剰摂取は、妊婦の奇形の他にめまい、吐き気、頭痛、下痢などがあります。

レバーの多頻度摂取だけには注意してください。

また、ビタミンAと一緒に、ビタミンAが体内で活性化するのに必要な亜鉛を摂っていただくと鬼に金棒です。

今だったら、冬の食材である牡蠣からたっぷり亜鉛を摂れます。

この記事の内容は動画もアップしています。合わせてご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?