「暗黙知の次元」できるだけ図解しつつノウハウ継承の難しさを学ぶ

基本情報

「暗黙知の次元」

マイケル・ポランニー 著

高橋勇夫 訳

ちくま学芸文庫

読書に至るまでの経緯

学生時代、研究室に所属し3年間あるテーマで研究をしていました。会ったことのない先輩の修士論文を読むことから研究室生活は始まるのですが、修士論文に記載されていることは知見として残りますが、それ以外は全く残らず、引継ぎもほぼされていかない状況にもったいなさを感じていました。いざ、自分が卒業の番になると、根詰めて研究室にこもっていた状況や論文発表が終わった解放感から引継ぎに労力を使う気になれず、また引き継ぐ相手も別の研究をしていたので、データとして使いやすそうな部分や、説明しやすい箇所だけ引き継いで研究室を後にしました。

就職をしてしばらくすると、やはり人員の出入りが起きます。その際も入ってくる場合には現状を如何に伝えて、スムーズに業務に入ってもらうか、新人ならば加えていろいろなことを伝えていかないといけません。出ていく場合にはその人が出ていった後も問題が起きないようにしないと引継ぎをうけないといけないです。いずれも不完全なものが多いと感じていました。

人員の出入りだけでなく日常業務の中でも、なぜか先が見えるかのように正解に見える絵をいきなり書き始められる人に、「なぜそうなるのか?」と聞いても「そういうもんだ」としか答えられないことがあったりします。そのような人になりたいと憧れてもそうなるための方法やそのヒントさえ得られない場合があり、これは何なのだろうかと考えていました。

そして、自分もある程度の業務経験を経た状態で、メンバーのスキル向上というふわっとした内容で発表する機会があり、いろいろと手探りで探していく中で以下の記事※1に会い、すぐにAmazonでポチったのが出会いです。

※1

設計者やプログラマーは「見えない問題の探求者」、創造の暗黙知を継承せよ

内容のまとめ

私たちは言葉にできるより多くのことを知ることができる」(P18)

本はここが出発点となっています。「私たちが知ることは等しく言葉にできる」を考えてみるとこの出発点への共感が増すかもしれません。

確かに見聞きしたり感じたりしていることをすべて言語化せよと言われてもできません。これは語彙が不足しているから言語化できないということではないと思います。言葉というものがそもそも見聞きしたり感じたりしていることを枠取り、他者と共通認識を持ちやすいようにラベリングしたものなので、そこには曖昧さや重なりや不足があります。また、言葉から受ける語感は個々人によって微妙に異なるため、言語化ができないものもあり、できたとしても同一の認識を持てているかはわかりません。

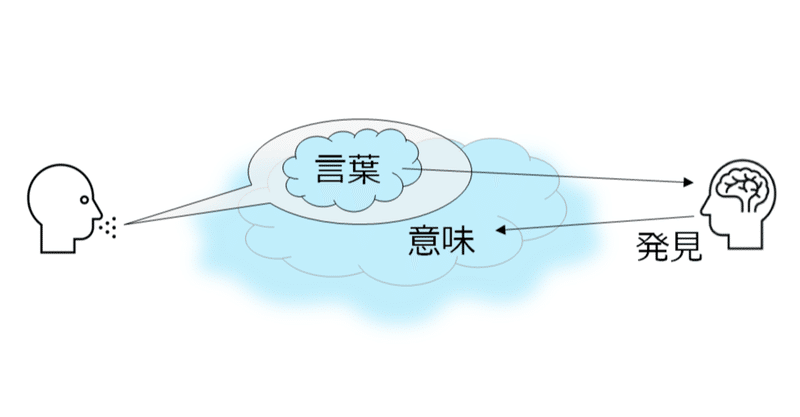

私たちが言葉が意味するものを伝えたいと思うとき、相手側の知的な努力によって埋めるしかないギャップが生じてしまうものなのだ。 〜中略〜 きちんと伝わるかどうかは、受け手が、言葉として伝え得なかった内容を発見できるかどうかにかかっているのだ。(P20)

なんとなく感じていたことが言語化されました。話し手が適切に言葉選びをしていても、言葉を言葉のとおり受け取れば、話し手の意図をくみ取ることができるわけではありません。何を言わんとしているのか、とその意図を発見できないと伝わりません。

第Ⅰ章には暗黙知に該当するいくつかの例が挙げられています。

・人の顔の認知の例

・電気ショックの例

ここから暗黙知を構成する二条件の機能的側面を導いています。

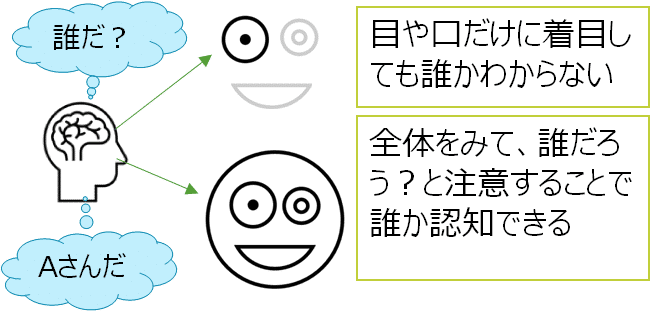

すなわち、私たちが第一条件について知っているとは、ただ第二条件に注意を払った結果として、第一条件について感知した内容を信じているということにすぎないのだ。(P27)

人の顔の例では、顔を構成する目や口がその人のものだと知っているとは、誰の顔かに注意を払った結果だということ。電気ショックの例では、電気ショックが来ると知っているとは、電気ショックが来るかどうかに注意を払った結果、電気ショックが来る綴り字かどうか信じているだけ、ということです。

私たちは、A(=近位項)からB(=遠位項)向かって注意を移し、Bの様相の中にAを感知するのだ。(P30)

これを現象的側面と呼んでいます。遠位項である人相という”意味”を構成しているのは目や鼻や口などの近位項である。人に人相を伝えたいとき、目や鼻や口をそれぞれをそれだけで説明することはないと思います。全体として優しい雰囲気があり、目が優しそうだからとなりますが、目だけ見ても優しそうな人とはならないはずです。

最後に、意味とその意味を有する者が遠い例として、道具から得られる意味と、道具から伝わる感覚をあげ、意味論的側面としています。

私たちは道具を使用して得られた出来栄えを介して、道具の感触が意味するものに注意を傾けるのだ。(P32)

自分の体の一部であるかのように道具を使い、そこから伝わる感触に、「この感じはいいものができそうだ」といった意味が込められるのは、結果として得られる出来栄えを介しているから、ということだと思います。

以上の3つの側面から、4つめの存在論的側面が推論できるとしています。

暗黙的認識とは、二つの条件の間に意味深長な関係を樹立するものであり、したがって、そうした二つの条件が相俟って構成する包括的存在を理解することだ(P33)

この包括的存在を如何にして理解・共有するのかという点が、もともと私が理解したかったことだと思いました。

第Ⅱ章の冒頭にほぼそのまま書いてありました。

同じ包括的存在の認識を、二人の人間が共有している状況 一方がそれを作り、他方がそれを理解する を考えてみよう。 ~中略~ 一方の巧みな行為を他方が理解していく仕組みを考察してみるとよい。 ~中略~ 行為者の方は、身体の諸部位としての諸動作の中に内在化することによって、自分の諸動作を調和的に取り仕切っている。 ~中略~ 観察者は、行為者の動作を内面化することによって、その動作の中へ内在化するのだ。(P57)

存在論的な表現として以下が記載されています。

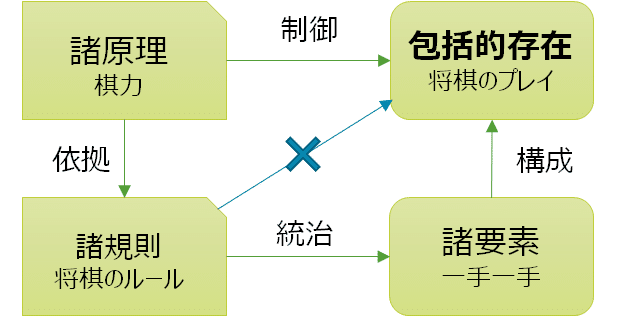

(1)包括的存在を制御する諸原理は、具体的な諸要素をそれ自体として統治している諸規則に依拠して、機能するだろう。(2)それと同時に、諸要素をそれ自体として統治している諸規則は、諸要素が構成する、より高次の存在の組織原理の何たるかを、明らかにするものでは決してないだろう。(P64)

本の中ではチェスの例が書いてありましたが、将棋の例を図に記載してみました。

棋力といったものは将棋のゲームルールを前提として機能しています。棋力から出てくるその人の将棋のプレイというものは実際には将棋の一手一手で構成されており、一手一手はいずれも将棋のルールに従っています。

将棋のプロのように将棋を強くなりたいと思ったとき、一手一手に着目しすぎても強くはならないでしょう。なぜその一手を選択するに至ったのか、そこに意識を向けつつ一手一手を認知する必要があります。

目や鼻や口に着目しすぎて、全体がぼやけて誰の顔かわからなくなったり、言葉を追うことに集中しすぎて文全体の意味が頭に入ってこなくなるようなことをゲシュタルト崩壊といいますが、包括的存在への注意がなくなってしまうと、同じことが起こると言えるでしょう。

一手一手の動作の中に行為者は内在化し、棋力を発揮しています。観察者はその一手一手を自らに内面化しつつ、改めて一手一手の中に探索的に内在化しようと試みる中で、ようやく将棋のプレイを発見し、確立していく。ということを言っているのだと思います。

仕事への応用

正解がわかっているかのように成果をあげていく人と同じように自分も成長していくには、その人の一つ一つの行動にのみ着目し、ただただ模倣するのではなく、その意味に意識を向けることが必要となるのでしょう。まずはその行動の一つ一つを観察できることが大前提になるのですが、ペアプログラミングやOJT(On the Job Traning)は理にかなっていると思います。

ノウハウや知財化といった知識や経験を文書化、言語化していく活動は無駄だということではないと思います。具体的な事例の記録や共有は即効性があり、誰にとってもわかりやすいものになります。ただし、違う事例に対してそのまま適用できるかというとそうではないでしょう。類似の事例であったとしても、なぜその事例ではその選択に至ったのかという思考プロセスや論拠に意識を向けないと応用はできません。

最後に

この本を読んでいて本当に思うことは、安易に理解したと言えなくなってしまったということです。受け取った言葉を基に、自分なりの理解を見つけたということしか言えない。故にここに記載していることも、本を読んで私が発見した(もしかすると間違った発見かもしれません)ことにすぎません。また上で記載したことは第Ⅱ章の序盤までの内容です。間の多くを省略しているので、論の展開や流れの気持ちよさは一切表現できていないと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?