「物語を支配するものは声ではございません、耳でございます」

■イタロ・カルヴィーノ『見えない都市』

「物語を支配するものは声ではございません、耳でございます。」

(P.175)

難解な本である。

短く、読むこと自体は難しくないが、解釈の難しさにおいてはなかなかのものだった。

しかし私は「作者の意図を真に理解する」という願いはもともと叶わないし、その必要もないと思っている(カーヴァー『愛について語るときに我々の語ること』の感想でもそのようなことを書いた)。投稿のタイトルで引用したように「物語を支配するものは声(語り)ではなく、耳(聞く/読む者の感性)だ」。芸術全般をそのような信念で摂取している。

だから、わからないなりにも、私が今ありありと感じている『見えない都市』の面白さを伝えたいと思って、書く。正解を探すのではなく、あくまで私の「耳」で拾った感覚を。

構成美

まず私が心を打たれたのは、その章立て、構成美である。

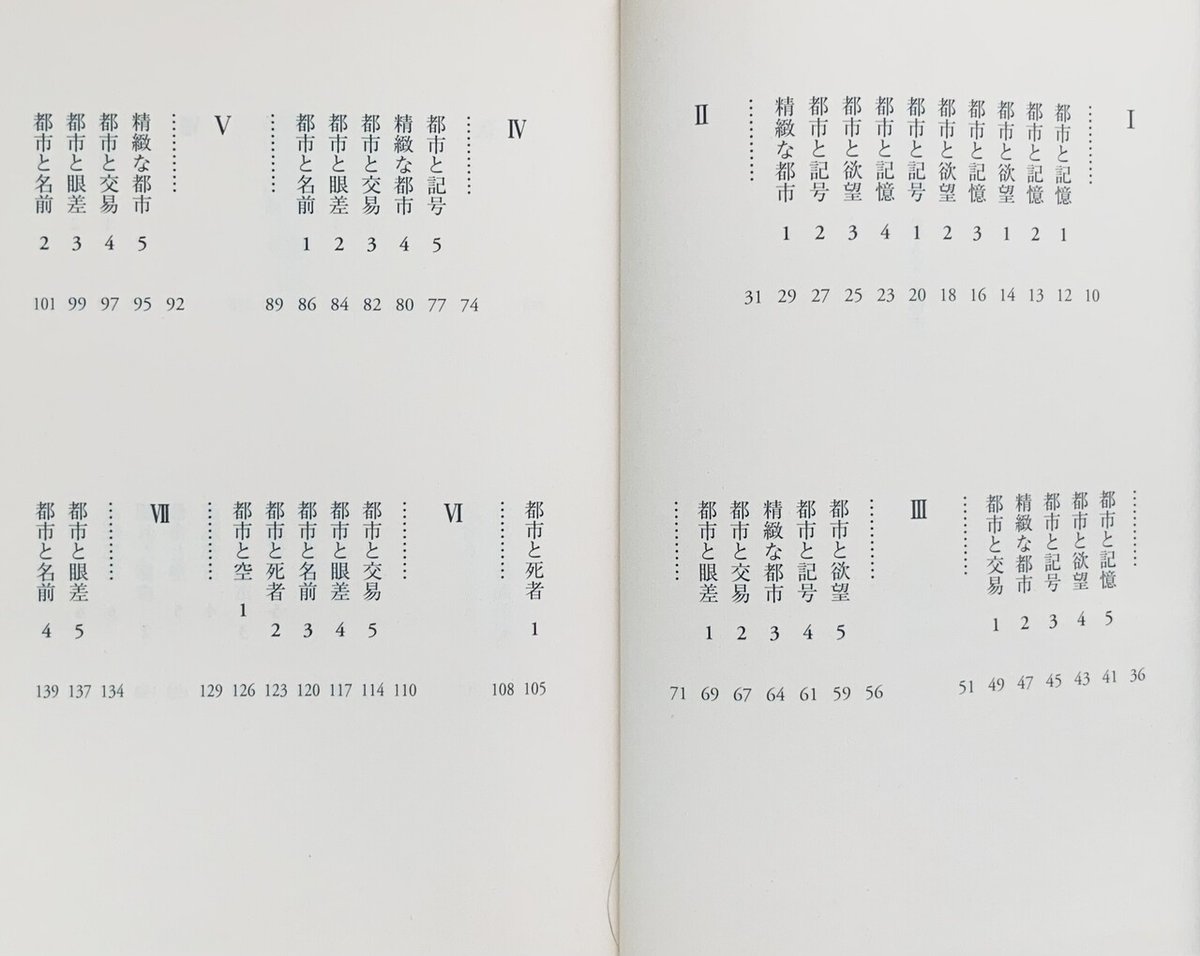

ここは論より証拠ということで、目次をそのまま引用させていただきます。

章は全部で9つ(ローマ数字で記されている)。各章の最初と最後にサンドイッチするように「…………」という節が入る。ここがマルコ・ポーロとフビライ・ハンの会話部分だ。

あ、概要を書く癖がないのでいきなり登場してしまったけれど、『見えない都市』はマルコ・ポーロの『東方見聞録』のオマージュである。マルコがさまざまな都市を旅し、見聞きしたことをフビライに伝える──という全体の骨格だ。ただし、登場する都市は全て架空のものである。

話を戻すと、この章立てはある数列的なリズムで形成されている。ぱっと見ではよくわからないが、頑張って読み解けばどのような構成が隠されているかわかる(私は最初に解説を読んで知ってしまったのだけれど、もし挑戦したい方がいたら解読してみてください。答えは最後に貼ります)。

こんな構成は無意味だ、ただの遊びだ!と切り捨てることもできるだろう。けれど私には、数列あるいは音楽のような(解説では「クレッシェンド」(漸増的)と「ディミニュエンド」(漸減的)と説明されていた)構成が非常に効果的だと感じられた。読み進めるうちに自分が作者の奏でるリズムに飲み込まれていることに気づき、「これは初めての読書体験かもしれない」という感覚があった。

カルヴィーノは前衛作家である。文学自体のありようの解体・再構築を試みた人だった。「前衛作家」とかいっちゃうとなんだか難しく感じられるし、まぁ実際難しくて芯まで理解はできないけれど、時々こんな文学(芸術)の新しさに触れるのもアリだな、面白いなと素直に思う。

それでいながら、カルヴィーノは世界の意味を、隠された法則と秩序を探し続けねばいられない。もしも世界に〈意味〉がないのならば、我々が可能な〈意味〉を与えなければならない。

(P.221)

都市のイメージ

構成美もさることながら、面白いのは描かれる「都市」の描写だ。描かれる都市はいずれも現実に存在しない都市であるし、現実に存在“しそうもない”都市ばかりだ。

例えば……個人的に印象に残っているのは「空気の代わりに土がある」という都市だ。つまり、空間がすべて土で埋まっているということだ。階段があればその上に逆さまの階段が土で出来ている、というように。当然のことながら人は住めない。

あるいは「少しでも誰かが不満を抱いたらすぐに引っ越す」都市も印象的だった。その都市の中には、小さな都市のほとんど同じコピーがたくさんこしらえてある。だから引っ越す際には、以前の職業や人間関係をそっくり引き継いでいける。ただ厳密には全く同じではない、というところが面白い。

このような架空の都市が全部で55、登場する。

「この都市は何を示唆しているだろう?」と考え出すと、かなり難しい。それが本書の難解さを生む主な要因だ。どこか哲学的で、問題提起されているようで、何かを“考えなければいけない”ような都市ばかりが描かれる。どの都市ももれなく幸福ではなく不幸を抱えているように見えるから、尚のこと……。

しかし私は「この都市は何を示唆しているのだろう?」と考えるのは、途中でやめた。わからないことを考えてもしょうがない。

それよりも、純粋に都市の面白さに身を委ねることを選んだ。「こんな都市があったら……」と頭の中で映像化してみたり、もっと単純に物語として楽しんだ。

「都市は虚構である」

「都市はすべて実際には同一である」

「都市は死に向かっている」

「都市は記号である」

──そういう難しい評論をこの本をきっかけに書くことはできるだろうなと想像できた。

でも私にその能力はない。少なくとも今はない。

ただ、印象に残った都市が私の脳内にイメージとして保持されるのならば、保持された「都市のイメージ」はいずれ何かのタイミングで引きずり出されるだろう。例えば旅をした時に、例えば人生の契機で、例えば何かしらまったく別の思想をこねくり回している時に。そんな予感があるから、それでいいということにした。

都市(まち)はみずからの過去を語らず、ただあたかも掌の線のように、歩道の縁、窓の格子、階段の手すり、避雷針、旗竿などのありとあらゆる線分と、またさらにその上にしるされたひっかき傷、のこぎりの痕、のみの刻み目、打った凹みといったなかに書きこまれているままに秘めておるのでございます。

(P.17)

・

いずれカルヴィーノの『文学講義』も読んでみたいな。

「構成美」の答え(解説より)

どうですか?美しいですよね。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?