MODE Mobility Cloudの新機能「安全運転KPI」:開発者インタビュー

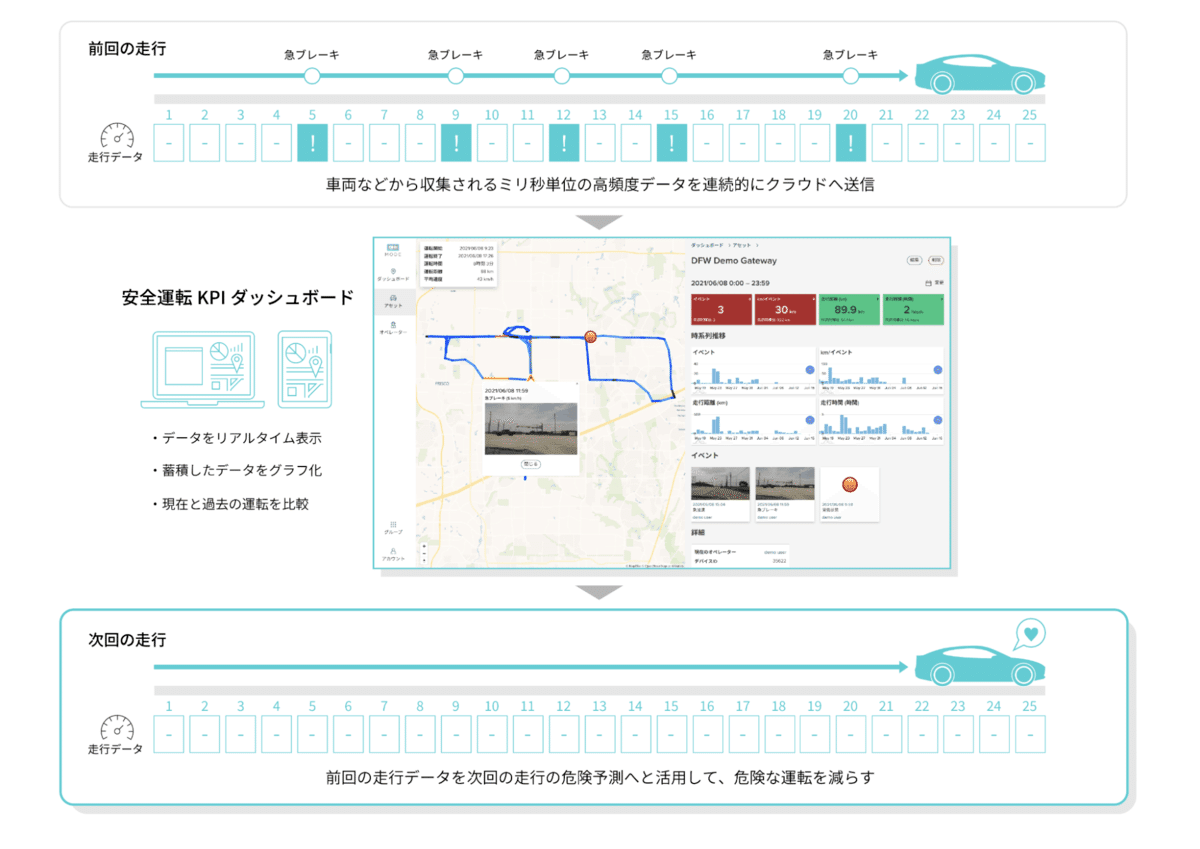

MODEでは2021年6月28日にMODE Mobility Cloud の新機能「安全運行KPI」のリリースを発表いたしました。ダッシュボード上に安全運転に関わる指標のリアルタイムのデータの他、蓄積した過去データもグラフ化して表示され、現在の状況が過去と比較してどのような状態なのか、一目で良し悪しが分かるようになりました。

今回は、MODE Mobility Cloudを担当しているエンジニア 武田 淳とCEO上田 学にインタビューし、安全運転KPIの開発に至った背景やリリースに至るまでの様々なエピソードを語っていただきました。

安全運転KPIについて

― 安全運転KPIの「KPI」には、どう言った意味がありますか?

武田:交通事故をゼロにするという大きなゴールに対し、そこにどのくらい近づいているか、定量的に測定するための数値がKPIです。

上田:一般的な企業って数値目標を表すKPIという言葉を使いますよね。それと同じで、データを集めるところからKPIを見るところへ、さらに一歩二歩と進み、最終的にはKPIを見ながらビジネスアクションに繋げるところに持って行くための、MODEが目指している方向の一歩です。

工事現場でも「事故ゼロ●日」って書いてあるじゃないですか。あれもKPIですよね。

武田:本当はKPIと指標値というレイヤーが2つあって、事故ゼロはあくまでもゴールです。ゴールに向かって正しい方向に進んでいるかを測るのがダッシュボードに並んでるパネルで、指標値なんです。

お客様の使い勝手の良さを追求

開発のきっかけ

― 開発のきっかけを教えてください。

武田:ずっと以前からアイデアとしてはありました。今まではCSVをダウンロードして、自分でグラフを書いて、ということをやっていました。でもログインしてそのまま、データの良し悪しが一目で見えた方が分かりやすいじゃないですか。そこから開発が始まりました。

上田:ジュンさんがいま話したのはキーになるポイントで、データを集めるだけではなくて、それが良いのか悪いのかが分かるようにしないと業務では使えないんですね。MODEではそれが一足飛びにできる感じです。

武田:事故が起こってからアクションを起こしても、もう遅いんですよね。だからその前に、事故に繋がるような予兆ってやっぱり見たくて。

長距離を運転したら当然ドライバーは疲れるので、危険運転に繋がるデータは大量に検知されます。しかし絶対数を見るのではなく、前の日とか先週とかと比較してどうだったかというトレンドが見れないと意味がないという考えから、傾向を見ることでパッと業務に生かして欲しいという意図があります。

お客様の使い勝手について

― 現場で使う人のメリットはどういうところにありますか?

武田:企業の中で運行管理とか安全管理を担当されている方って、その日は良かったのか、それとも何か問題があったのかを判断して、必要であれば何かアクションを取らないといけない。システムにログインしてパッと確認できたら、その日の仕事はそれで終わりじゃないですか。IoTはリアルタイムでインターネットにデータが集まって、すぐに見える形になっているからこそ、そうした運用ができるんですよ。

上田:前は集計するのがすごく面倒臭かったので、一手間以上が省けるようになったのは大きな改善ポイントです。

武田:これまでは車からデータを集めること自体チャレンジだったんですね。それに対してここ最近は、交通事故をなくすという大きなゴールがあるとして、そのゴールに対して何を見ていけば良いのかと言うのがだいぶ分かって来ました。

じゃあそれをパッと見えるようにしましょうよ、というのが今回の背景にある根本的な考え方です。

― リリースについて教えてください。

武田:日本のお客様に事前にデモをお見せしたところ、直感的に見て分かるのが良かったようで、海外での実証実験ですぐに使いたいということで、前倒しでリリースしました。

― お客様はどういう目的で使うのでしょうか?

武田:自動車産業はグローバルマーケットを相手にしているので、自社製品を海外で売るために海外でテストするんです。だからテストの時は遠隔で結果が見れないといけない訳で、必然的にIoTの技術が求められています。

上田:自動車会社って日本のメーカーであっても、販売先の現地でテストするんです。昔は人がPCを持って出張に行ってとやっていたのが、今はIoTがあるので海外に行かなくてもできる。新型コロナの影響で行きづらいっていうのもありますね。

開発の裏側

担当エンジニアの素顔

― システムを作りながら運転してたんですか?

武田:やっぱり走ってなんぼというところもあって。僕らMODEって、通常はプロダクトはきちんとテストコードを書いてテストしてから、実際の車でテストするんですけど、やっぱり車でテストすると予期しないことが本当にいっぱいあって。開発中は時間をかけてテストしてましたね。

― Mobility Cloudへのこだわりはどこから来ているんですか?

武田:仕事だからだけではないですね。やっぱり面白いというのが一番です。安全運転KPIだけじゃなくて、車に関わることでできることって、もっといっぱいあると思っていて、常に新しいユースケースや新しい技術とか、そういうのは見たり探したり考えたりしてますね。ですからお客さんと一緒にそういうことをやって行けたら良いなと思っています。

― もともと自動車が好きなんですか?

武田:そうですね。車好きっていうのはもちろんあります。自分が運転する車はいわゆるスポーツカーが好きで、ドライブが好きです。

仕事として興味があるのは、今までインターネットに繋がっていなかったような産業用車両とか大型車両とか。働く車をもっとインターネットに繋げていきたいと思っていますね。

一部の産業機械メーカーでは、IoTで車や機器の稼働状況などのデータを収集するのは始まっているんですけど、そこをもっとお手軽にできるようにしたいとずっと思っています。IoTによって稼働率の改善に繋げたり、異常検知に生かしたり、そういったところでMODEや僕がお役に立てるところはいっぱいあると思っています。

― 仕事のやりがいを教えてください。

武田:MODEに相談に来てくださるお客様って、難しいから相談に来ていただけることが多くて。安全運転ならドラレコ付ければ良いじゃん、という話もあるんですよね。でも普通のドラレコだとできないから相談に来ていただいているんです。「僕らはこういうデータを持っているから、このデータと掛け合わせて見てみたいんだ」とか。

そうした難しい課題をお客さんと一緒に解決して、業務を楽な方向、良い方向へ変えて行ける所にやりがいがあります。

また、MODE Mobility Cloudも一緒に成長させられるというか、そのままじゃ使えないから一段機能を追加して…というように、プロダクト自体も成長させられる点は、エンジニアとして面白く、やりがいを感じる部分でもありますね。

IoT技術が描く未来像

― IoTで車がインターネットに繋がるとどうなりますか?

武田:IoTを使えば、業務は楽になるし、働く人が幸せになれるんですよ。

産業用車両って、誰がいつどれだけ運転したかという運行記録を必ず記録してますよね。そこが、IoTを使うことで、手で書く必要がなくなって手間暇が減ります。

さらに、より深い記録が残せるようにもなります。問題があった時に「異常あり」という情報だけではなく、例えば動画や写真もセットにして記録できるようになります。

もう一つのメリットは、リアルタイムで見られるようになることですね。例えば危険に繋がる情報が検知されたら、運行管理者に通知が飛んでくるので、すぐに現場に急行して、即対処が取れるわけですよね。

今後は例えば、体温計測やアルコール検知なども一緒にMobility Cloudに管理していくようにすれば、記録を残すだけじゃなくて、推移を見ることでドライバーの変化にも気づけるわけです。

上田:IoTなら記録しなくても全員分ちゃんと取ってくれる。

武田:自動で記録されることで、運転する人も楽になるし、管理する人も督促しなくて済みます。IoTっていうと自動運転とか制御自動化とかすごい所に目が行きがちなんですが、そこまで行かなくても、IoTによってできること、もっと良くなること、もっと楽になること、もっとみんなが幸せになることがあると思うので、まずはそこをしっかりとやって行きたいなと思っていますね。

― 苦労したことはありましたか?

武田:あんまりないといえばないですね。というのも、KPIとかダッシュボードは以前から MODE Sensor Cloud で考え方としてはあり、それをMODE Mobility Cloudに持ち込んだだけなので。

上田:MODEの土台があるから結構簡単に作れたという感じですか?

武田:そうですね。開発自体は非常に簡単にできました。強いていえば、何をKPIとするかは本質的に難しい問題で、そこは悩みました。何が見えていたら嬉しいのか?と。

今はイベント数、走行距離、走行時間、イベント数/kmの4つの指標を表示しているんですけど、それが全てのお客さんに通用する完璧な答えではない。お客さんやユーザー、現場によって見たい数字は変わってくるので、そこはプロジェクトに合わせてカスタマイズしていかなければと思っています。

ただ、それをMODEがカスタマイズして開発するという形ではなく、現在開発中の「MODEオペレータコンソール」を使って、お客様ご自身で表示するグラフとか値とかをカスタマイズできるようにしたいと思っています。

― MODE Mobility Cloudはこれからどうしたいですか?

武田:今は安全運転ということで、安全運転に特化した形になっていますが、MODEのゲートウェイはもっと色々なセンサーに対応できますので、様々な形に拡大させていきたいです。

例えば、温度管理が重要なトラックの場合、平均温度とか最高温度、最低温度はKPIになると思うんですよね。このトラックは絶対に10度以下で管理が必要となったら、その温度自体がモニタリングしないといけない指標値になります。

― 最後にひとことお願いします!

武田:MODEの良いところは「売ってるから買ってそれを使ってください」だけでなく、課題をどう解決するかを、一緒に考えながら進めていくところだと思うので、ぜひ気楽に相談して欲しいです!

― 本日はありがとうざいました!

※掲載内容はインタビューを行なった2021年6月時点のものです。