#てぃみ式① コードの機能と進行と転調(超個人的音楽理論)

自分なりに考えてきた音楽理論を説明していきます。

難易度高めかもしれないのと、色んな基本的な知識を前提としてるので初心者向けではないです。

基本的なコードの繋げ方や転調についてのページです。

コードの繋げ方は曲の流れに影響します。

随時 微修正したり内容追加したりすると思います。

#てぃみ式 関連ページ一覧

⓪概要

①コードの機能と進行と転調→これ

②変位と調と音程

③和音の構成と主機能

動画版もあります(過去の)

この①の内容については以前に動画として出しています。(②③は動画化諦めました)

動画になくてこのページにしかない内容も、このページになくて動画にしかない内容もあります。

動画よりはこのページのほうが内容多いはずです。

前提

前提とする知識

・ダイアトニックコードとそれぞれの機能

・音程(「短3度」とか)

・調

・コードの表記

表記・表現について

・I Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶと1234567の表記がありますが、意味は同じです。

・例えば「1」はC MajでいうCです。C7、Cm、Caug、C♯m7-5なども含むこともあります。

・↑のように「例えば」で始まる文章は具体例です。他の場合については類推してください。前の文章と関連がなくても「例えば」で始まる場合があります。

・イメージとか感覚的な表現は参考程度でお願いします。

・調は、同じ調号のMajとminを区別せず全てMajで表記します。

三度圏

一般的にダイアトニックコードの機能はだいたいこんな風に考えられていると思います。↓

SD:Ⅳ, Ⅱ

D:Ⅶ, Ⅴ

T:Ⅲ, Ⅰ, Ⅵ

同じ機能のコードは3度ずつ並んでいます。

(Ⅳの3度下がⅡ、Ⅶの3度下がⅤ、Ⅲの3度下がⅠ、その3度下がⅥ)

ⅢはDっぽくなることもあります。(436とか)

ⅦもSDっぽい使い方したりすることもあります。(736とか)

これらを含めてみるとこうなります。↓

SD:Ⅳ, Ⅱ, Ⅶ

D:Ⅶ, Ⅴ, Ⅲ

T:Ⅲ, Ⅰ, Ⅵ

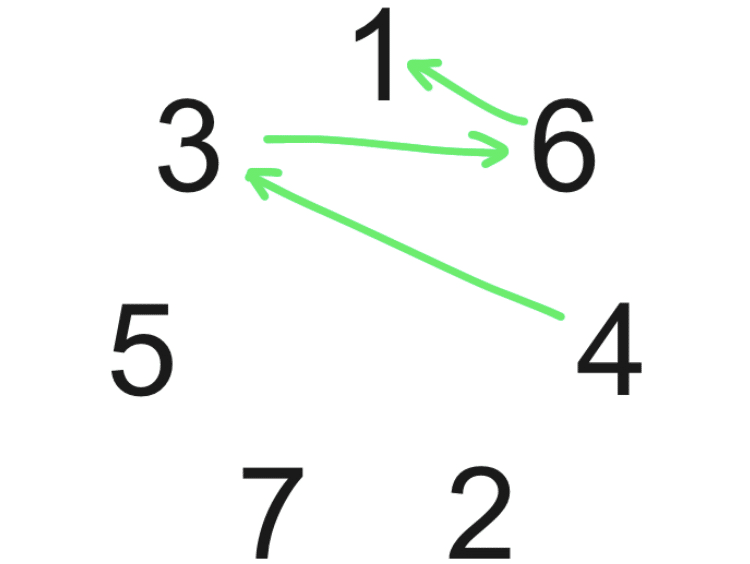

SD→D→Tって繋がってない?(4→2→7→5→3→1→6というように3度ずつ繋がっている)

TのⅥとSDのⅣも3度隣じゃない?(6→4も繋がった)

ということで環状に繋げてみます。

3度ずつ並んでいるので三度圏と呼ぶことにします。

(右回りに)3〜6あたりがT、4〜7あたりがSD、7〜3あたりがDっぽい機能です。

ここではSD,D,Tの分類ではなく1〜7の数字で機能を扱います。(機能という言葉をそのまま流用しちゃいます)

1〜7それぞれが全く違う機能というわけではなく、この三度圏並びでグラデーションのようになっています。

つまり、近いところにある数字ほど近い機能(構成音が似ている)、離れたところにある数字ほど離れた機能(構成音が違う)になります。

進行の向き

進行の向きは主に2つに分けられます。

・3度下方向(上図で右回り)

・3度上方向(上図で左回り)

それぞれの特徴は下の方で説明します。

ここからは「3度」を省略して「下方向」「上方向」と呼ぶこともあります。

1を起点とする場合、6,4,2に向かうのが下方向、3,5,7に向かうのが上方向です。

「○度上/下」で表現するとこうなります。↓

下方向:3度下, 5度下(4度上), 2度上

上方向:3度上, 5度上(4度下), 2度下

上方向か下方向かは、進む距離が近いほうを採用しています。

例えば1→2は下方向では3つ隣、上方向では4つ隣で、下方向のほうが近いので下方向としています。

2度上(1→2など)と2度下(1→7など)は、下に3つvs上に3つだから一番離れているというわけではなく、どちらかというと上方向と下方向の中間に近い雰囲気です。

4度上(1→4など)や4度下(1→5など)のほうが下方向・上方向の特徴が現れているような気がします。

同じ上/下方向だから全く同じ性質ということではなく、グラデーションのような感じになっています。

どんな性質かは実際に鳴らして試してみるのがいいと思います。

3度下方向

T→SD→D→Tと同じ方向です。ポップ寄りな曲に多いイメージです。進んでいくような動的な感じだと思います。

4536, 6451, 4516, 6736, 1451, 251, 736 etc.とかとかが3度下方向のみで構成されています。

3度上方向

T→D→SD→Tと同じ方向です。エモかったり落ち着いた感じの曲に多いイメージです。下方向よりは静的な感じだと思います。

6352, 6543, 4321 etc.が3度上方向のみで構成されています。

下方向と組み合わせて使う場合が多いです。

両方向混ざる進行

2つの方向が混ざる場合も多くあります。

4361, 2513, 6123, 4156, 1563, 4563 etc.が上方向下方向混ざっています。

上方向のみからなる進行よりは上下混ざった進行のほうが多いと思います。

下方向と上方向の使い分け

結論:曲の雰囲気(流れ)で決めます。

明るいポップな感じなら下方向、特に4度上を多く使う傾向があります。

エモい感じなら上方向の進行(転回形を使う場合も多い)を取り入れたりします。

全ての進行が同じ方向である必要はないです。

例えば下方向の進行でも、4251→2(4251の後、2で始まる進行)の場合、4-2-5-13→2のように一旦浮いて次に行くこともあります。

構成音と進行の関係

コードの構成音についてこのような図が書けます。↓

近いコードほど構成音が共通しています。

上方向の進行では、ベースだった音がなくなっています。

下方向の進行では、新しく追加された音がベース(主機能)となっています。

このようなことが上方向と下方向の特徴を決めているのかもしれないです。

青い矢印はピアノでコードを鳴らすときにも参考になると思います。(理論とは別の実用っぽい話)

この図の3和音の場合は上方向の進行では下、下方向の進行では上に動かしてますが、4和音の場合は逆になります。(例:C(ドミソシ)→Em(レミソシ))

— てぃみ*れの ⁽˙꒳˙⁾ みるふぃ ボカコレ→ドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド (@Timirufi) April 2, 2022

↑なんか基礎練かなんかにありそう(?)

コード進行を少し変える例

三度圏の考え方は、コード進行を少し変えたい時にも使えます。

4536の例:

4536は下方向に4→6と進む進行です。

ここではこのうち5,3のどちらかを、下方向の進行なのを維持しながら別のものに置き換えてみます。(4や6をいじる場合もあります。)

5を変える場合(4○36の場合)

4と3の間には5の他に2,7があるので、「4236」「4736」が候補に入ります。

3を変える場合(45○6の場合)

5と6の間には3の他に1があるので、「4516」が候補に入ります。

コードを切り替えるタイミング

コードを切り替える頻度も曲の雰囲気に影響します。

2拍ずつ、1拍ずつ、1小節ずつなど色々あります。

その曲の通常の頻度より細かくorゆっくり切り替えることで、曲の流れに変化をつけたり、好きな方向で目的のコードに行くことができたりします。

細かく切り替える例:

・7361の6→1は上方向ですが、7-3-671-のように間に7を挟むことで下方向にすることができます。

・1765もずっと2度下(上方向)に進んでいく進行ですが、1-736-51のようにすると下方向も含めることができます。

上/下方向にあるコードでも、下/上方向の進行を2回することで行くことができます。

ゆっくり切り替える例:

・456はずっと2度上(下方向)に進んでいく進行ですが、4から5に行かず4-6のようにすると上方向の進行になります。

・2から始まる下方向の進行から、1から始まる進行に行きたいとき、4分割すると2753→1しか選択肢がありませんが、2分割にすると2-5-→1や2-7-→1などの選択肢が増えます。

その部分の長さを短くして、そのままの頻度で25→1と行くこともできます。(8小節でなく7小節にするなど)

距離による進行の違い

ここでは3度上/下方向の2つに分類して考えることが多いですが、同じ方向でも距離(何個進むか)によって雰囲気が違います。

上で書いた通りグラデーションのような感じになっています。

このような雰囲気の違いが現れる例:

①271 vs 251 vs 231(上で出した図の青矢印を参照)

251は2→5も5→1も4度上(三度圏で2つ隣)の進行です。

5→1は特に1に着地した感じがあります。

271は2→7が3度下(1つ隣)、7→1が2度上(3つ隣)です。

27の部分の世界と1の部分の世界に分かれてるような感じがあります。(?)

231は2→3が2度上(3つ隣)、3→1は3度下(1つ隣)です。

3の時点で既に1に近いので、1に着地した感が薄いです。

着地しようかな→やっぱしまーす みたいな感じだと思います。(?)

②2513, 2516, 251○

2513と2516は、1に着地した後に3度隣のコードに進行しています。

3度隣の機能は近いので、1に近い雰囲気が残ります。

5度隣に進行する2514と2515は、着地した時の雰囲気は残らないと思います。

2度隣の2512と2517は、2513や2516と比べると一気に別世界に進んだみたいな感じがします。

長短や♯♭も考慮してみる(半音・三度圏)

上では長3度や短3度を同じように扱ってましたが、長3度のほうが短3度より機能の変化が若干大きいです。

例えば、C MajでいうAmは短3度上のCと同じように終止に使えますが、Fは長3度上のAmと同じように終止に使うのは難しいです。

Emも長3度下のCと同じように終止に使うと、Cとは違った浮いた感じになります。

これを考慮して作ったものが半音・三度圏です。

右回りに半音ずつ下がっています。

数えやすいように3つずつ色をつけています。

対角線上にあるものは異名同音となります。

全部で24個あります。(各12音が異名同音で2箇所)

♯や♭をつけることでより近い機能にしたり離れた機能にしたりすることがあります。

例(C Maj):

①F→G→Em→C♯dim

②C→Em→G♯dim→Am

①ではEm→C♯dimが短3度なので、1が3寄りの浮いた雰囲気になっています。

着地せずに地面スレスレを飛ぶようなイメージです。(?)

C♯dimではなくCにするともっと着地した感じになります。

②ではEm→G♯dimが長3度なのでより離れた機能になります。G♯dim→Amも、半音・三度圏的な距離が大きくなります。

Amに向かうまでの助走が長くなったような、ゴムを引っ張る長さが長くなったようなイメージです。(?)

G♯dimではなくGにするとちょっと弱めな感じになります。

同じ数字での進行でも、半音下がるのは下方向、半音上がるのは上方向となります。

例えば「Am→A♭aug」とかも下方向です。

短2度の進行は、長2度の進行より上方向と下方向の境目に近いので、よりどちらでもないような雰囲気になります。

例えば「F→E」はあまり3度下方向っぽさはなく、「G→F」のほうが3度下方向っぽさがあると思います。

この半音・三度圏に主機能以外の音も考慮すること(mをMにしたらどうなるかetc.)も考えてますが、どう組み込めばいいのかまだまとまってません。

主機能以外の音を含めると、進行での変化具合も説明できるかもしれないです。

例えば「F→Am」や「G→Em」のような3度の進行は機能が近いのと、構成音が似ているので変化具合が小さめですが、そこに変位を入れて「F→A♭aug」や「G→E」のようにすると変化具合が大きめになります。

ただ単に変位音を使ったからこのようになったというだけの可能性もあります。

転調に利用

ここでは全てMajで考えます。

転調は、

①スケールを変える(♯♭のつき方を変える)

②基準音をずらす

ことによってすることができます。

①と②はほぼ同時に起こることが多いです。

4,1,5を♯にして(①)、6を1として扱う(②)ことで短3度下に転調できます。(転調後は6だったものを1とします。)

①で、♯ではなく7,3,6,2を♭にすると長3度下に転調できます。

上の「6を1として扱う」というのは、「基準音を3度下方向に1つずらす」ことに相当します。

♯♭のつき方を変えずに基準音をずらした場合、別のスケールになります。

2が基準音→ドリアン・スケール

3→フリジアン

4→リディアン

5→ミクソリディアン

6→エオリアン(マイナー)

7→ロクリアン

行きたい調に行く方法を考えるには、調を配置してみるとわかりやすいです。

それぞれの調のダイアトニックコードは、三度圏でなくこの形で並べたほうがわかりやすいと思います。↓

ここでは4と2をSD、5と3をD、1と6をTとしています。7は省略してます。

自分がSD始まりの下方向(SD→D→T)の進行をよく使うのでこの並びにしています。

右か右斜めに進んでいけば下方向の進行を作りやすいです。

これを色んな調で書いたものを一定の法則で並べていきます。

表の数字は、真ん中の調(4,5,1/2,3,6のマス)を基準とした数字です。

このような法則で並んでいます。↓

真ん中のSの列を見てみると、上から7,5,3,1,6,4,2…というように3度ずつ並んでいます。他の列でも同様です。

真ん中の4,5,1がある行を見てみると、4,5,1|4,5,1|4♯,5♯,1♯というように全て4,5,1です。他の行でも同様です。

3度隣の調は、Mかmのどちらかの3コードを共通して(M,mは違うけど)持っています。

例えばC Majの4,5,1(F,G,C)とE♭Majの2,3,6(Fm,Gm,Cm)が共通しています。

(※E♭Majから見たら2,3,6だけどC Majから見たら4m,5m,1m)

真ん中をC Majとしたときの具体的な調の配置はこのようになっています。↓

※右端左端のほうは異名同音でわかりやすいほうに置き換えてます。

厳密には右端上からA♯, D♯, G♯, C♯…

左端下からEbb, Bbb, F♭, C♭…です。

転調の仕方例

上の表を使って、C Majの4(F)から始めて3小節目で転調してみます。

手癖の関係で下方向の進行ばっかです。

・完全5度上(→G Maj)

F|G|C D|G

5度上に転調するには上方向に2つ基準音をずらす必要があるので、進行を1小節ごと(ゆっくりめ)にしました。Cを4とみて転調しています

・完全5度下(→F Maj)

F G|Em Am|B♭ C|F

4536は6で終わるので、その次に7に行きやすいです。その7を♭にして、それを4とみて転調しています。

・短3度上(→E♭Maj)

F Dm|G C|Fm B♭|E♭

4をE♭Majのスケール(7,3,6が♭)で鳴らして、それを2と見て転調しています。

・長3度下(→A♭Maj)

F Dm|G C|D♭ E♭|A♭

2をA♭Majのスケール(7,3,6,2が♭)で鳴らして、それを4と見て転調しています。

・長3度上(→E Maj)

F Dm|G Em|A B|E

これも上方向に転調するので、前半の進行の幅を小さめにしました。Aを4とみて転調しています。

・短3度下(→A Maj)

F G|Em Am|D E|A

Dを4とみて転調しています。

完全5度・長短3度以外の転調

上の表を使って転調する場合、完全5度と長短3度の転調を最低2つ組み合わせるとできます。

色んな例↓

・長2度上(→D Maj)= 完全5度上 ×2

F G|Am D|C♯dim A|D

Amを2とみてG Majに転調、G Majからみた4♯のC♯dimを7とみてD Majに転調しています。(※)

・短2度下(→B Maj)= 完全5度上 + 長3度上

F G|Am D|E F♯|B

Dまでは上と同様、G Majからみた6のEを4とみてB Majに転調しています。

・長2度下(→B♭Maj)= 完全5度上 + 短3度上

F G|Am D|E♭ F|B♭

ほとんど上のと同じです。G Majからみた6♭のE♭を4とみて転調しています。

・短2度上(→D♭Maj)= 完全5度下 + 長3度下

F G|C F|G♭ A♭|D♭

Cを5とみてF Majに転調、F Majからみた2♭のG♭を4とみてD♭に転調しています。

・減5度上(→G♭Maj)= 短3度上 ×2

F G|A♭ B♭|C♭ D♭|G♭

A♭を4とみてE♭Majに転調、E♭Majからみた6♭のC♭を4とみてG♭Majに転調しています。

このような2段階転調の場合、それぞれの調にいる間の進行が少ないので、上方向に転調していったほうがやりやすいかもしれないです。

※SD周辺(4,2,7付近)のコードから始まるように解釈しています。「調の配置」の表の中にも違う場所に同じ調があったりするので、それ以外の解釈もできます。

例:長2度上(→D Maj)= 完全5度下 + 短3度下

F G|Am D|C♯dim A|D(上に書いたのと同じ)

Amを3とみてF Majに転調、DはF Majの6がメジャー化したもので、F Majからみた5♯のC♯dimを7とみてD Majに転調しています。

どの解釈が近いかはスケール(♯♭のつき方)によって変わります。詳しくは②のページで説明します。

表に従わない転調の例

上のような二段階転調とか考えずいきなり転調することもできます。(考えてなくても無理矢理あの表で説明できる可能性はあります)

・短2度下(→B Maj)

F|Dm|E F♯|B

4→2→3の3を4とみて転調しています。

・短2度上(→D♭Maj)

C|F|G♭ A♭|D♭

4からいきなり5♭に入ってそれを4とみて転調しています。

どちらも基準音を3つずらす必要があるので最初の2小節は1小節ずつ進行してます。

ここまでに示した転調の例↓

いきなり半音上に上がるような転調もあります。

自分は短2度上ではなく増1度上として解釈しています。

転調するときは、できるだけ 完全○度 or 長○度 or 短○度 の進行で転調するとスムーズだと思います。増○度や減○度は少し「!?」な感じになります(意図的にそうするのもある)。

増○度や減○度の中でも、例えば増4度と増6度では使いやすさが違ってきます。詳しくは②のページで説明します。

まとめ

・ダイアトニックコードを3度ずつ環状に並べた「三度圏」

・進行は「3度下方向」と「3度上方向」に分けられて、それぞれ雰囲気が違う

・コードを切り替えるタイミング(頻度)で進み具合を調整

・半音での機能の違いも考慮した「半音・三度圏」

・♯♭のつき方と基準音を変えて転調

余談

自分なりの音楽理論を考え始めたときに一番最初に考えたのは、上の表(色んな調のダイアトニックコードを並べたやつ)のこの部分でした。↓

2が4の代理コードなら7も2の代理コードなのでは?という感じで繋げました。

7はdimではなくMの形にするためになんとなく♭をつけました。

この部分を使って作った曲が「Fazadel」という曲です。

曲名は、最初はなんとなく「Parallel Chord」としようとしてましたが、Twitterで検索したところ既存の言葉だったらしく、しかもその意味がよくわからなかったので「パラレル」と母音が同じで存在しない単語にしました。

言葉の定義一覧

多分ここでしか使ってない言葉なので外では伝わらないと思います。

・三度圏 … 1〜7を3度ずつ円状に並べたもの。1 6 4 2 7 5 3 1のように並んでいる。

・3度下方向(下方向)… 3度下・5度下・2度上の進行。三度圏で1→6→4→2→7→5→3→1の方向に1〜3個進む。

・3度上方向(上方向)… 3度上・5度上・2度下の進行。三度圏で1→3→5→7→2→4→6→1の方向に1〜3個進む。

・半音・三度圏 … 長短などによる進行の小さな違いを反映させた三度圏。半音ずつ並んでいる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?