#てぃみ式② 変位と調と音程(超個人的音楽理論)

自分なりに考えてきた音楽理論を説明していきます。

難易度高めかもしれないのと、色んな基本的な知識を前提としてるので初心者向けではないです。

変位音(♯や♭のつく、メジャースケール外の音)を含むコードや音程(○度)についてのページです。

変位音を使うと、曲の雰囲気を変えることができます。

後半あたりは他のページより難易度高めだと思います。

(めっちゃ役に立つほどではないです。)

随時 微修正したり内容追加したりすると思います。

#てぃみ式 関連ページ一覧

⓪概要

①コードの機能と進行と転調

②変位と調と音程→これ

③和音の構成と主機能

前提

・全ての音がドレミファソラシのどれかに当てはまるとします。

・♯♭がつく場合もつかない場合も、同じ{ドレミファソラシ}なら機能はほぼ同じものとします。

前提となる知識

・調号の♯♭がつく順番(♯:ファドソレラミシ、♭:シミラレソドファ)

・調

・五度圏

・音程(「短3度」とか)

・コードの表記

表記・表現について

・このページでは、数字の後に♯or♭がついた表記は音そのものでなく変位を表します。例えば「6♭」は6(C Majのラ)が♭になった状態を指します。

・「例えば」で始まる文章は具体例です。他の場合については類推してください。前の文章と関連がなくても「例えば」で始まる場合があります。

・イメージとか感覚的な表現は参考程度でお願いします。

変位と五度圏

「変位」とは基本のメジャースケール(C Majでいうドレミファソラシ)内の音に♯や♭(元々ついている場合は♮など)がつくことを指すこととします。

変位は曲の雰囲気に影響します。

記号の定義

ここでは調号がついていく順番に変位を考えていきます。

調号がついていく順番にα(アルファ)、 β(ベータ)、γ(ガンマ)、δ(デルタ)、ε(イプシロン)、ζ(ゼータ)、η(エータ)と記号をつけます。

その後に、♯の場合「+」、♭の場合「-」をつけます。

記号の意味

・α+ → 4♯(C Majでファ♯)

・β+ → 1♯(ド♯)

・γ+ → 5♯(ソ♯)

・δ+ → 2♯(レ♯)

・ε+ → 6♯(ラ♯)

・ζ+ → 3♯(ミ♯)

・η+ → 7♯(シ♯)

・α- → 7♭(シ♭)

・β- → 3♭(ミ♭)

・γ- → 6♭(ラ♭)

・δ- → 2♭(レ♭)

・ε- → 5♭(ソ♭)

・ζ- → 1♭(ド♭)

・η- → 4♭(ファ♭)

ここではスケール名にもこの記号を使います。

スケール名の例:

・γ+だけ →「γ+」(ドレミファソ♯ラシ)

・β-とδ- → 「βδ-」(ドレ♭ミ♭ファソラシ)

・α+とα-とβ- →「α+αβ-」(ドレミ♭ファ♯ソラシ♭)

♯♭が何もつかない状態から、ある条件(※)下で使える変位として、ここではεまでの10種類(♯♭それぞれ5種類)を取り上げます。

※条件…増7度/減2度の1個手前(下の方参照)の音程(増3度/減6度)までを許容する。詳しくは下の方で説明しています。(スケール内の音が被るため。それ以降の音程も、実際にその音程を感じられるか微妙ということで除外。)

↑の説明わけわかんなくてもとりあえず10種類の変位を扱います。

α〜εの特徴

αは調に影響することもあって(後述)、雰囲気が変化しやすいと思います。

βは調への影響はαよりは小さいですが、♯/♭した感じが大きいです。

γ以降は、単体の場合は調への影響はあまりないです。

ε側ほど五度圏的に遠い音程(後述)が発生するので不思議な響きになりやすいです。

δとεは他の変位と組み合わせることも多いです。(γδ+など)

それぞれの雰囲気は実際に鳴らして確かめてみるのがいいと思います。

変位音を含むコードの例(C Maj)

その変位単体で含む場合

・α+(4♯) … F♯m7-5, D7, Bm7, Em9, Am6

・α-(7♭) … B♭M7, Gm7, Em7-5, C7, Am7(♭9)

・β+(1♯) … C♯m7-5, A7, Faug, G7(♯11)

・β-(3♭) … E♭aug, Cm, Am7-5, F7

・γ+(5♯) … G♯dim7, E7, Caug, FM7(♯9)

・γ-(6♭) … A♭aug, FmM7, Dm7-5, Bdim7, G7(♭9)

・δ+(2♯) … F/D♯, B7-5, Gaug7

・δ-(2♭) … D♭aug, D♭aug/B, G7-5

・ε+(6♯) … C/A♯, Dm+5

・ε-(5♭) … Bdim/G♭, C-5

複数の変位を含む例

D♭M7(γδ-), EM7(γδ+), A♭M7(βγ-), F♯m7(αβ+), C♯dim7(β+α-), B7(αγ+), G♭M7(αδε-), F♯7-5(αε+)とかとかとかとか

変位音を含むコードの使い方

基本的には「♯つけたい雰囲気だから♯つける」「ここのコードマイナーにしてみる」みたいなノリで軽率に使っちゃっていいです。

定番の4536とか6451とかとかとか のどこかの音に♯♭をつけるとかでもいいです。

変位音を使う動機は色々あります。

・曲の雰囲気を変えたい(暗くしたい・不思議な感じにしたい etc.)

・aug、dim7、7-5のような、メジャースケール内で作れないコードを使いたい

・機能を少し変えたい(①の「半音・三度圏」)

・転調に繋げたい

・メロディの音程を調整したい(特に半音にしたいなど)

具体的なスケールの特徴

・α、αβ、αβγのようにαから連続しているもの

他の調に似た雰囲気になります。

リディアン(α+)、ミクソリディアン(α-)、ドリアン(αβ-)、エオリアン(αβγ-)、フリジアン(αβγδ-)、ロクリアン(αβγδε-)もこのパターンです。

・簡約化(後述)してβ単体になるもの

β+の場合「ファソラシド♯」、β-の場合「ミ♭ファソラシ」(※C Maj)が、全音で5つ並んでいます。

・簡約化してβδになるもの

βδ+の場合「ファソラシド♯レ♯」、βδ-の場合「レ♭ミ♭ファソラシ」(※C Maj)が、全音で6つ並んでいます。

ホールトーンっぽいスケールです。

変位と音程との関係

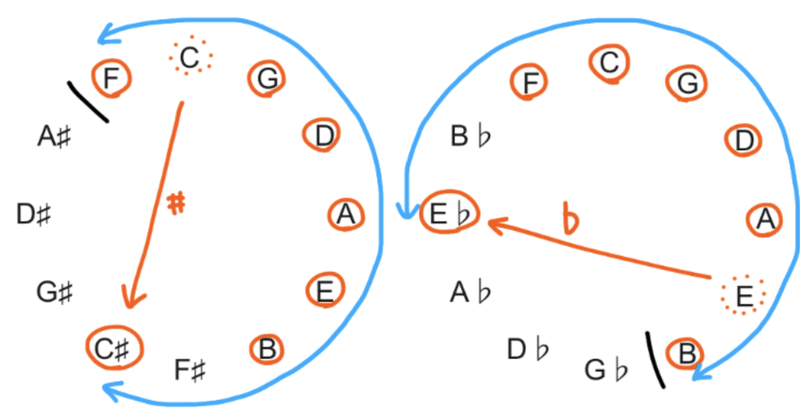

音程を考えるには五度圏が便利です。五度圏といっても、ここでは異名同音を区別しているので螺旋のようなイメージです。

まずは♯♭が何もつかない場合のスケール(C Maj)を五度圏で見てみます。

このように綺麗に7つの音が並んでいます。

これが、メジャースケール(と同じ形のスケール)を基準とする理由です。

スケール内で最も離れている音程はF〜Bの間(青で示した幅)の増4度/減5度です。

ちなみにこの図の五度圏はA♯とFの間が繋がっていません。

このC Majスケールに色んな変位を発生させてみます。

変位した後は、変位前の音はスケールから除かれることとします。(除かれない場合も後述)

♯についてはF側からαβγ…、♭についてはB側からαβγ…と(変位前の音が)並んでいます。

α(4♯, 7♭)の場合

α+の場合はG Maj、α-の場合はF Majと全く同じ構成音になりました。これが上で調に影響すると書いた理由です。

最も離れている音程は上と同様に増4度/減5度です。

左の五度圏(♯表記)では上と同じくA♯とFの間が繋がっていません。右の五度圏(♭表記)ではG♭とBの間が繋がっていません。

β(1♯, 3♭)の場合

Majスケールとは違う並びになりました。

一番離れた音程はβ+の場合F〜C♯、β-の場合B〜E♭で、どちらも増5度/減4度です。

ここから、♯の場合F、♭の場合Bが、変位した音との間でスケール内の一番離れた音程を作ります。

γ(5♯, 6♭)の場合

一番離れた音程はγ+の場合F〜G♯、γ-の場合B〜A♭で、どちらも増2度/減7度です。

δ(2♯, 2♭)の場合

一番離れた音程はδ+の場合F〜D♯、δ-の場合B〜D♭で、どちらも増6度/減3度です。

ε(6♯, 5♭)の場合

一番離れた音程はε+の場合F〜A♯、ε-の場合B〜G♭で、どちらも増3度/減6度です。

このように、εに行くほど五度圏的に離れた音程が発生します。

五度圏と音程の関係

五度圏的に何個離れているかとその音程をまとめてみます。

0:完全1度

1:完全5度/完全4度

2:長2度/短7度

3:長6度/短3度

4:長3度/短6度

5:長7度/短2度

6:増4度/減5度

7:増1度/減1度

8:増5度/減4度(β)

9:増2度/減7度(γ)

10:増6度/減3度(δ)

11:増3度/減6度(ε)

12:増7度/減2度(ζ, 五度圏一周)

「右回り(5度上方向)にn個隣の音が、基準の音に対して○○度上」と「左回り(5度下方向)にn個隣の音が、基準の音に対して○○度下」の○○は左のを参照します。

「右回り(5度上方向)にn個隣の音が、基準の音に対して○○度下」と「左回り(5度下方向)にn個隣の音が、基準の音に対して○○度上」の○○は右のを参照します。

「○度上」でいうと、右回りが「長」「増」、左回りが「短」「減」になります。

このページでの「五度圏的に遠い音程」「離れた音程」のような表現は、上での数字が大きい音程(特に増/減のつく音程)を指します。

離れた音程ほど、あまりない(?)不思議な響きになります。

この順番を元にテンションを使いやすい順に並べてみると、

11 > 9 > 13 > ♭13 > ♭9 > ♯11 >> ♭11 > ♯9 > ♯13 > bb13

のようになります。一般的じゃない♭11とかも割とありでは?って思ってます。(m3と♭11は♯9とM3で書き換えられるけど)

例えば「Bm7-5(♭11)」「Em7(♭11)」などが作れます。

五度圏上では、C Majスケールの音のうちF側は♭の音、B側は♯の音に近い位置にあります。

F側の音は♭変位音と近い音程、♯変位音と遠い音程を作りやすいです。

B側の音は♯変位音と近い音程、♭変位音と遠い音程を作りやすいです。

これをメロディに応用することもできます。

例えばγ+(ソ♯)はファと増2度を作りますが、ソ♯・ファが繋がるのを避けることによって増2度の跳躍を避けることができます。あえて増2度を含めるのもよくあります。

コードの構成音にソ♯があっても、メロディだけソを♮にすることでも避けられます。(→「変位前後の音が共存する場合」)

変位が複数ある場合の音程

いくつかのパターンに分けられます。

①♯のみまたは♭のみで、αを含まない場合

②♯のみまたは♭のみで、αを含む場合

③♯と♭が混在している場合

①♯のみまたは♭のみで、αを含まない場合

βδ+(1と2が♯)の場合を考えてみます。

一番離れているのはF〜D♯で、増6度/減3度です。δ単体のときと同じです。

このように、一番離れた音程はαから一番離れた変位(今回の場合δ)に対応する音程となります。

ここから、「αから一番離れた変位」または「その変位がαから数えて何番目か」を「最大値」と呼ぶことにします。

複数の変位が発生することによって、その最大値単体の場合(↑の例ではδ+)にスケール内にあった音程の一部がなくなる場合があります。

δ+単体の場合、Fとの増6度/減3度の他にも、Cと増2度/減7度、Gと増5度/減4度を作っていました。

このβδ+のスケールの場合、Cがないので増2度/減7度は作ることができません。

β+のほうは元々増2度/減7度を作れないので、このスケールには増2度/減7度が無いということになります。

②♯のみまたは♭のみで、αを含む場合

αγ+(4と5が♯)の場合を考えてみます。

①での法則ではγに対応する増2度/減7度が一番離れた音程となると思われますが、Fが無いので、スケール内で一番離れた音程はC〜G♯の増5度/減4度(βに対応)になります。

α+があるのでG Majとしてみると、①のパターンになります。G♯はG Majではβ+に対応します。

同じように、αβδ+の場合、最大値はδ+(増6度/減3度)ですが、FもCも無いので、一番離れた音程はG〜D♯の増5度/減4度(βに対応)になります。

α+とβ+があるのでD Majとしてみると、①のパターンになります。D♯はD Majではβ+に対応します。

このパターンの場合、最大値と、αから連続する数(α→1、αβ→2、αβγ→3…)の差によって一番離れた音程が決まります。

αγ+の場合、最大値(αから一番離れた変位)はγ(αから3番目)、αから連続する数は1なので、3-1=2、つまりαから2番目のβに対応する増5度/減4度ということになります。

αβδ+の場合、最大値はδ(4番目)、αから連続する数は2なので、4-2=2、つまり2番目のβに対応する増5度/減4度ということになります。

このパターンの場合、ζがあってもスケール内での音の被りが発生しません。

さらにβがあれば、ηも音の被りなく使うことができます。

γまであると、α²(4×, 7bb)も音の被りなく使えます。

③♯と♭が混在している場合

α+β-(4♯,3♭)の場合を考えてみます。

一番離れた音程はE♭〜F♯で、増2度/減7度(γに対応)です。変位した音同士で一番離れた音程をつくっています。

α+があるのでG Majとしてみると、①のパターンになります。E♭はG Majでのγ-に対応します。

このパターンの場合、♯での最大値と♭での最大値の和によって、スケール内の一番離れた音程が決まります。

今回の場合、α(1番目)とβ(2番目)なので1+2=3、3番目のγに対応する増2度/減7度となります。

以上をまとめると、

スケールに含まれる一番離れた音程は

①♯のみまたは♭のみで、αを含まない場合

→最大値

②♯のみまたは♭のみで、αを含む場合

→最大値 - αから連続する数

③♯と♭が混在している場合

→♯での最大値 + ♭での最大値

に対応するものとなります。

異なるコード間の音程(進行での音程)

さっきまではスケール内ということで考えてましたが、コードとコードの間でも同じように考えられます。

例えば「D→Fm」(C Maj)では、Dにα+(ファ♯)、Fmにγ-(ラ♭)の変位が含まれます。この進行の中で一番離れた音程は、上の③のパターンのようにファ♯→ラ♭で、1(α)+3(γ)=4(δ)、増6度/減3度ということになります。

スケール内ではドレミファソラシ各1音ずつ(変位前の音が除かれる)ことを前提としてましたが、コード間の場合はファ→ファ♯のような進行もあります。

そのため、今まで出てこなかった増1度/減1度の進行(変位の発生or消失)が発生します。

コード内にどうしても含まれる音程

コードの構成音から、「どの音をどう捉えても、コード内の一番遠い音程をこれ以上近くできない」という音程がわかります。

例えばaugは、異名同音をどう解釈しても一番遠い音程が増5度/減4度より近くなりません。

dim7は増2度/減7度が限界です。

一番遠い音程を増4度/減5度より近くできないコードは、メジャースケール上で作ることができません。

このようなコードを使うために変位音を使う場合もあります。

鳴っていない音の変位

コードにもメロディにも含まれない音は、変位している場合としてない場合の両方が考えられます。

どちらの場合のスケールがそのコードの雰囲気に近いは、その前のコードやメロディとの繋がりによって変わります。

どういうときにどっち寄りに聞こえるかという詳しい法則はよくわかっていません。

例:十分にC Majの雰囲気があるフレーズ中のCの次にD♭を鳴らした場合

D♭にはレ♭とラ♭の変位音が含まれますが、ミやシは(メロディなどがその音を通らない限り)含まれないので、♭がついているかどうかはわかりません。

♭がついているのがレとラだけでもA♭Majの雰囲気を含む(後述)ので、A♭Majに転調したと見てミとシにも♭がついていると見ることもできます。

前のコードまではC Majの雰囲気だったので、♮のままの可能性もあります。

メロディがミやシを通ると、その音が♭か♮かが確定します。

♭と♮をぶつけたり♭と♮を両方通ったりすると曖昧になります。

音が含まれないことによって、上で書いたような音程が発生しないということもあります。

例えば、C MajでのC♯m7-5にはβ+(ド♯)の変位が含まれますが、ファが(メロディなどで鳴らない限り)含まれないので増5度/減4度は発生しません。

変位による調

上のほうで、αは調に影響すると書きました。

αがなくても、変位の仕方によっては調に影響する場合があります。

ちなみに「調性」は中心音についての言葉らしいので、音階についての「調」という言葉を使ってます。

「βγ+」(C Maj)の場合を考えてみます。

これをA Majとしてみると、変位の数が減ります。

変位はF♮(γ-)のみになりました。

つまり、このスケールはA Majのほうが近いといえるかもしれないです。

このような「βγ+」→「γ-」のような変換をすると、どの調に近いスケールなのかを判定することができます。

ここでいう調は、基準音を考慮せず音の構成のみを考えます。

スケールの変換(難易度高?)

スケールの変換をすると、上で書いたように近い調の判定ができたり、スケールの類似性がわかったりします。

まずは大まかな流れを示します。具体的なやり方は後で示します。

①♯♭が混在している場合、一方のみになるようにずらす

②αから連続する部分が消えるようにずらす

→調の候補の1つがわかる

③「反転」して、反転前後でどちらの変位が多いか確かめる

スケールを変換してもスケールの形自体は変わらないので、スケールに含まれる一番離れた音程は変わりません。

「ずらす」

「ずらす」が基本的な変換操作です。

「♯側にn個ずらす」をしたスケールは♭がn個多い調のもの、「♭側にn個ずらす」をしたスケールは♯がn個多い調のものになります。

例:「β+γ-」を♯側に寄せます。つまり♯側に3つずらします。

まず、無い変位を○として変位を並べます。

(♯側)「ε+δ+…α+|α-β-…ε-」(♭側)のような順番に並べます。(左右逆でもok)

↓

(♯側)「β+○|○○γ-」(♭側)

基本的には移動させる方向に1つずらします。

ここで、α-がないときはα+が追加されます。

α-があるときは、α-が消えます。(♭側に移動させる場合α+とα-が逆)

1個ずつずらしていくとこうなります。

「γ+○α+|○β-」

「δ+○β+α+|α-」

「ε+○γ+β+○|」

五度圏で見てみると、元のメジャースケールの枠が♭側に移動していくイメージです。

簡約化

①②の操作をして、「♯♭一方のみでαがない状態」にすることを「簡約化」と呼ぶことにします。

「♯♭一方のみでαがない状態」、つまり①②の操作が不要な状態を「簡約化された状態」と呼ぶことにします。

同じ形のスケールには簡約化された状態が2つ存在します。(メジャースケールと同じ形のスケールは例外(後述))

具体的なやり方は下の「スケールの変換例」で示します。

反転

簡約化された状態2つのうち1つから、もう1つの簡約化された状態に変換します。

♯の場合は♭側に、♭の場合は♯側に、その最大値分だけずらします。

例:「βγε+」(C Maj)

最大値がεなので、♭側に5つずらす操作と同じです。

❶まず、無い変位を○として変位を並べます。「○βγ○ε」

❷αから離れた側(ε側)から、変位のない部分をチェックします。2番目(δ)と5番目(α)がないです。

❸2番目と5番目がないので、βεとなります。変換前が+だったので反対の-をつけて、「βε-」となります。

❹♭側に5つずらしたことになるので、これはB Majでのものとなります。

元の形が簡約化されていなくても、♯側または♭側に寄せる時には反転が使えます。反転後は簡約化された形になります。

例:「α+βδ-」を♯側に寄せる場合

♭側の最大値がδなので♯側に4つずらします。

♯側と♭側に分けて考えてみます。

♯側(α+)はそのまま4つずらしてε+になります。

♭側(βδ-)だけ見ると、βδ-を♯側に4つずらすことは、βδ-を反転させることと同じになります。

つまり、♭側はβδ+となります。

よって、♯側に寄せた結果は「βδε+」となります。

スケールの変換例

「α+αβδ-」(C Maj)の場合

まずは変位を並べます。

(♯側)「α+|α-β-○δ-」(♭側)

①♯と♭が混在しているので、どちらかのみになるようにずらします。

この場合、♭側に寄せるのが楽ですが、あえて♯側に寄せてみます。♭の一番離れた変位がδなので、♯側に4つずらします。

α+はそのまま4つ♯側にずらしてε+、♭側は反転してβ+となります。合わせて「βε+」(A♭Maj)です。

「α+|α-β-○δ-」

↓

「ε+○○β+○|」

③これを反転すると「βγε-」(G Maj)となります。βε+(A♭Maj)のほうが変位が少ないので、A♭Majのほうが近いということになります。

「αβ+γ-」の場合

変位を順に並べると

「β+α+|○○γ-」

②α+β+が連続しているので、♭側に2つずらして「ε-」(D Maj)となります。変位が1つなのでこれで確定です。

(反転前が簡約化された状態の場合)反転前後の変位の数の和は、最大値と等しくなります。

例えば、「βε+」を反転すると「βγε-」で、2+3=5となります。

つまり、変位の数がその数の半分より小さければそのスケールで確定、多ければ反転すればいい、ということがわかります。

αスケール

②の操作(αから連続する部分が消えるようにずらす)では、変位が何も無くなる場合があります。

元々♯または♭一方のみでαから連続する変位しかない場合(αβγ-など)にそうなります。

このようなスケールをここでは「α」とします。

αスケールは他の1つの調のメジャースケールと一致します。

例えば♭側に3つ連続しているαβγ-は、♭が3つ多い調号の調と同じ構成音です。

複数の調が考えられるスケール

反転しても変位の数が変わらない場合があります。

例えば「γδ+」(C Maj)を反転すると「γδ-」(E Maj)となります。

この場合、C MajとE Majの中間っぽい雰囲気になります。

このようなスケールは対称なスケールです。五度圏で並べると対称になってることがわかります。

変位がε以下のスケールで対称なもの(簡約化された状態)は、α、β、βδ、γδの3つです。(αはメジャースケール)

対称なスケール(簡約化された状態)を示すときは符号(±)はつけないこととします。(変位を示すときや、簡約化されていない状態のときはつけます。)

簡約化されていて、反転前後で変位が少ないほうの、変位がε以下のスケールは16種類あります。↓(対称なものは+-同じものとしてカウント)

α、β、γ(±)、δ(±)、βδ、γδ、ε(±)、βε(±)、γε(±)、δε(±)

♯♭が混在していてαがない場合

♯♭が混在していても、αがない場合はそのままの調で扱えることがあります。

例えば「β+β-」はこのパターンで、簡約化すると「βδ」になります。

βδ+も「γ+β-」、βδ-も「β+γ-」となり、このパターンに当てはまります。

変位前後の音が共存する場合

上では、変位が発生したら変位前の音はスケールから除かれることとしてましたが、変位が発生しても変位前の音を使う場合があります。

これをここでは「歪み」と呼ぶことにします。

歪みが発生すると、変位前後の中間のような雰囲気になります。

歪みのパターン

①コード内で歪みが発生しているタイプ

②コードとメロディでスケールが違うタイプ

①はE7(♯9)などがあります。

同じオクターブ内で変位前後の音を共存させると音のぶつかりが発生します。

オクターブごとにスケールを分けると音のぶつかりをある程度避けることができます。

あえて同じオクターブ内に入れてぶつけることもあります。

②は、コード内の変位を無視したり勝手に変位を入れたりしてメロディを作ることがあります。

変位を無視することで五度圏的に離れた音程を避けたり、勝手に変位を入れることで雰囲気を変えたりすることができます。

例えば、C MajのEm7上でメロディだけミを♭することがあります。

半音階を入れるのもこのパターンです。

メロディは前に出て聴こえるので、歪みが発生しても濁ってるような感じは薄めだと思います。

異名同音わからん!

複数の解釈ができやすいコード

どの場合に複数の解釈ができやすくなるのかもよくわかってないので、具体例だけ挙げます。augとかdimが多い気がします。

・Gaug7(レ♯ or ミ♭)

・Caug7(ソ♯ラ♯ or ソ♯シ♭ or ラ♭シ♭)

・Fm7-5(ソ♯レ♯ or ラ♭ミ♭)

・D♯dim7(レ♯ファ♯ or ミ♭ファ♯ or ミ♭ソ♭)

・C7-5(ファ♯ラ♯ or ファ♯シ♭ or ソ♭シ♭)

とかとか

どの場合にどっち寄りに聴こえやすいかというのもよくわかってません。

♯は半音上の音、♭は半音下の音に行きたがる傾向(傾性)があるので、それの影響が大きいかもしれないです。

自分が感じている音がどっちの音なのかは、半音上か半音下どっちに行きたがっているかも参考にしています。

♯の音を♯に聴こえさせたいときは、その音の次にその半音上の音を鳴らすとその通りに聴こえやすいかもしれないです。

傾性について

五度圏でスケールの音を並べたときに端のほうにある音は、半音隣(F側や♭音→半音下、B側や♯音→半音上)に行きたがる傾向がある気がします。

傾性が現れやすいときと現れにくいときがありますが、具体的な法則がよくわかってません。

音程の限界

「変位はεまで」(音の被りなし)の条件が残るかどうかも、異名同音がどう聞こえるのかによります。

増7度/減2度(ζ)が完全1度に聴こえやすかったり、遠すぎる音程はその通りに感じにくいという可能性もあります。

増7度/減2度が発生する進行の例には「Ddim→E」(ラ♭→ソ♯)などがあります。

その次の重増4度/重減5度は「レ♯ミファソラ♭」って鳴らしてみると感じられるかもしれないかもしれないです。

変位音を含む進行の例

4536を色々アレンジしていきます。

①「F♯m7-5 → G/F → Em7-5 → A7」

コードに含まれる変位は順に

α+ → なし → α- → β+ です。

4→5 で ファ♯→ファ と変位が消えています。

3→6 に含まれる シ♭→ド♯ は増2度です。

②「Fm7 → G7(♭9) → Em7 → Am7-5」

順に βγ- → γ- → なし → β- です。

③「FM7 → G♯m6 → EM7 → Am7」

順に なし → γδ+ → γδ+ → なし です。

3→6 で ソ♯→ソ と変位が消えています。

まとめ

・調号がつく順番で変位を考える(αβγδε)

・変位音は軽率に使っちゃっていい

・五度圏と音程の関係

・スケール内に存在する音程(♯♭一方のみαありなし、♯♭共存の3パターン)

・変位が多いと調に影響することもある

・変位前後の音が共存することもある

・異名同音わからん!

言葉の定義一覧

多分ここでしか使ってない言葉なので外では伝わらないと思います。

・変位 … 基本のメジャースケール(C Majでいうドレミファソラシ)内の音に♯や♭(元々ついている場合は♮など)がつくこと。

・α+,α-,β+,β-など … 変位 または その変位が入ったスケールを指す。(α+→4♯, α-→7♭ などの詳細は略)

・最大値 … αから一番離れた変位 または その変位がαから数えて何番目か。

・簡約化 … スケール名を、♯♭一方のみでαがない状態に変換すること。

・反転 … 簡約化された状態2つのうち1つから、もう1つの簡約化された状態に変換すること。

・αスケール … メジャースケールと同じ形のスケール。♯または♭一方のみでαから連続する変位しかないスケール。

・歪み … 変位前後の音が共存すること。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?