#てぃみ式③ 和音の構成と主機能(超個人的音楽理論)

自分なりに考えてきた音楽理論を説明していきます。

難易度高めかもしれないのと、色んな基本的な知識を前提としてるので初心者向けではないです。

基本のドミソのような形以外のコードと、そのようなコードの機能がどうなるかについてのページです。

テンションとか分数コードとかを使う指標になると思います。

メロディにも少し参考になると思います。

随時 微修正したり内容追加したりすると思います。

#てぃみ式 関連ページ一覧

⓪概要

①コードの機能と進行と転調

②変位と調と音程

③和音の構成と主機能→これ

前提

前提となる知識

・音程(「短3度」とか)

・コードの表記

・①の内容

表記・表現について

・「例えば」で始まる文章は具体例です。他の場合については類推してください。前の文章と関連がなくても「例えば」で始まる場合があります。

・イメージとか感覚的な表現は参考程度でお願いします。

色んな構成の和音

ベースに対して何度の音がコードに含まれるかを考えます。

1度は必ず含まれます。2,3,4,5,6,7度それぞれについて、あるかないか2通りなので、2^6=64通りの和音が考えられます。

ここでは、例えばC(9)(ドレミソ)を「1235」型の和音 と書きます。

Cにはベースに対して1,2,3,5度の音が含まれるので「1235」となります。

9,11,13度はここでは2,4,6度として扱います。

1から順に、コードに含まれる音を並べます。

♯や♭がついていても♮の音と同様に扱います。

色んな例↓

・CM7 → 1357

・Csus4 → 145

・G7(♭9) → 12357

・G/F → 1246

・F/G → 1247

・Dm7/G → 12457

・Dm7(11)omit5 → 1347

・FM7omit3 → 157

・G7(9,♯11,♭13) → 1234567

和音構成一覧

全部覚えなくてもこんなのがあるんだくらいで大丈夫です。

1和音(ベースのみ)は「1」のみです。

2和音は、12, 13, 14, 15, 16, 17 の6種類です。

3和音は15種類あります。とりあえず書き並べます。(順番は適当)

135, 137, 157, 123, 125, 145, 136, 156, 167, 146, 134, 124, 126, 127, 147

4和音は20種類あります。一番多いです。

1357, 1235, 1237, 1257, 1245, 1457, 1356, 1367, 1567, 1346, 1347, 1345, 1456, 1467, 1246, 1236, 1234, 1256, 1267, 1247

5和音は15種類あります。

12357, 13457, 12345, 12457, 12567, 13567, 12356, 12367, 13456, 13467, 14567, 12346, 12456, 12467, 12347

6和音は6種類あります。

123457, 123567, 134567, 123456, 123467, 124567

7和音(スケールの音全部)は「1234567」です。

和音の主機能

上で書き並べたようなコードのそれぞれの機能がどうなるのか、見積もる方法を考えてみました。

1〜7の機能のうち、どの機能がその和音の機能に多く含まれているかというのを「主機能」と呼ぶことにします。

「コード構成音各音をベースとするダイアトニックコード(4和音)の構成音がコード内にどのくらい含まれているか」(説明難しい)を考えます。

例えば、137型の「ド・ミ・シ」の和音の場合、CM7の内の「ド・ミ・シ」、Em7の内「ミ・シ」、Bm7-5のうち「シ」が含まれています。

つまり、このコードはCM7やEm7の成分が大きいということになります。

具体的に数値化してみます。

以下の基準でコード構成音各音にポイントをつけていきます。

機能にどれだけ寄与するかということで、「w値」(由来はweight)と呼ぶことにします。

w値の算出方法

・3度上の音がコード内にある → +2

・5度上の音がコード内にある → +3

・7度上の音がコード内にある → +1

・ベース音 → +2

「○度」というのは、長○度と短○度などは区別せず「○度」の部分だけ見ます。

ベース音の寄与はベース音の低さや音のバランスなどにもよりますが、とりあえず+2としています。

計算結果は、ベース音のみ2〜8、その他は0〜6の整数になります。

この基準は、色々試しながら機能の決まり方を探っているうちに勘で思いつきました。

(5度が+3、3度が+2、7度が+1なのは一応倍音とかを根拠にしてます(根拠になってる?))

今もこの基準を使ってますがだいたい合ってる気がします。多分。

(これ以降は全部この基準をもとに説明しているので、この基準が変わればこれ以降の内容のほとんどが変わることになります。)

w値の計算例:

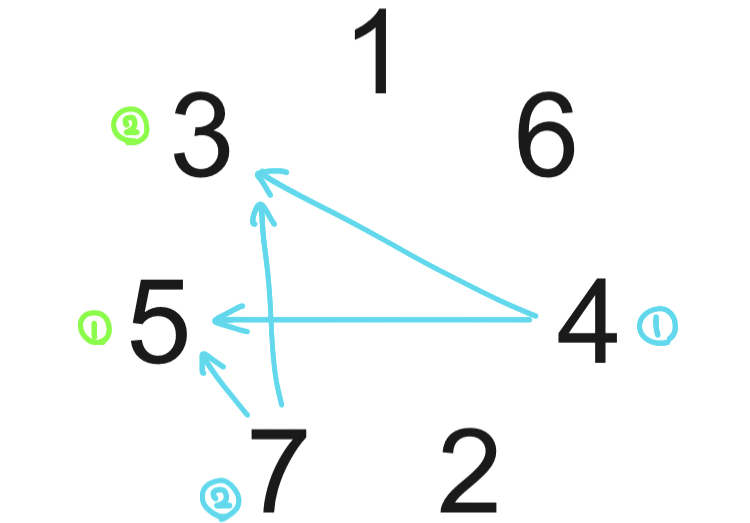

「1347」の場合

1:3度上の3があるので+2、7度上の7があるので+1、ベースなので+2、合計5

3:5度上の7があるので+3、合計3

4:5度上の1があるので+3、7度上の3があるので+1、合計4

7:5度上の4があるので+3、合計3

よって、w値は1,3,4,7の順に5,3,4,3

他にも「各音が、他の音のw値にどれだけ影響をあたえているか」を示す「e値」(由来はeffect)も考えてみます。

以下の基準で計算します。

e値の算出方法

・3度下の音がコード内にある → +2

・5度下の音がコード内にある → +3

・7度下の音がコード内にある → +1

計算結果はどの音も0〜6の整数になります。

e値の大きさによって何がどうなるかは、その音の雰囲気やメロディで大きく関係するのでメロディのところで説明します。

w値・e値の計算結果

各和音構成での計算結果はこのようになります。↓

上(橙)がw値、下(緑)がe値です。

構成音以外にも数字が書いてありますが、「この音が追加されたときの和音での、この音のw値とe値」を示します。

w値が最も大きい音を「第一主機能」、w値が、コード内で最も大きいw値 -1となる音を「第二主機能」と呼ぶことにします。

それぞれ複数ある場合があります。

第一主機能は必ず1つ以上あります。

第二主機能はない場合もあります。

第三以降も定義できますが、ここでは第二までを扱うことにします。

コードの機能はこれらの主機能の成分が混ざったような感じになります。

それ以外の成分も若干含まれます。(w値が大きいほど強くなります。)

ここでは第一と第二をちゃんと分けて書きますが、「だいたいこの音の成分が大きめになる」くらいで大丈夫です。

主機能の決定例:

135 → w値は順に7,2,0、第一主機能は1、第二主機能はなし

1256 → w値は順に5,4,3,3、第一主機能は1、第二主機能は2

12457 → w値は順に6,3,3,6,5、第一主機能は1と5、第二主機能は7

和音のグループ分け

個別に並べられても主機能覚えにくいよ!!調べたい和音探すの大変だよ!!ということで、いくつかの和音をグループにして考えることにします。

ある和音を転回形にする(ベース音を変える)と、別の和音になります。それらをグループにまとめます。

例えば、135と、135の3をベースにした136、135の5をベースにした146を同じグループとします。

1〜7和音にはそれぞれ1,3,5,5,3,1,1個のグループができます。全部で19個のグループがあります。

1グループ内の和音の数は、その和音の音の数と同じです。(7は素数なので。7和音は例外で1個)

それぞれのグループで代表となる和音(基本和音)を選ぶと、他はその転回形として考えることができます。

基本和音の決定方法

w'値の定義

w値から、ベースだけ-2した値(上で書いたw値の基準から「ベース音 → +2」を除いた基準で算出したもの)を、「w'値」とします。

同じグループの和音は、w'値の並びが同じになります。

例えば、1235のw'値は順に5,1,3,3となります。

その転回形の1367は3,3,5,1、1456は3,5,1,3、1247は1,3,3,5となり、どれも5のところから右に数えると5,1,3,3になります。

w値は、w'値からベース音だけ+2したものです。

どの音をベースにするかというのは、どの音のw値をw'値+2にするかということでもあります。

以下の条件で基本和音を選びます。

・w'値が一番大きい音がベースとなる

・w'値が一番大きい音が複数ある場合、「1 > 3 > 5 > 7 > 2 > 4 > 6」の優先順位で含まれるようにする

この結果、基本和音は以下の通りになります。↓(上の表で赤く示したものがそれです。)

1和音:1

2和音:13, 15, 17

3和音:135, 137, 157, 123, 125

4和音:1357, 1235, 1345, 1457, 1567

5和音:12357, 13457, 12345

6和音:123457

7和音:1234567

他の和音はこれの転回形として考えます。

基本和音の何度の音をベースにするかによって、ベースだった音が何度になるかが決まります。

「ベースだった音」は元々w'値が大きいので、転回形にした後もその音のw値は大きく、主機能になりやすいです。

2をベースにする → ベースだった音は7へ

3 → 6

4 → 5

5 → 4

6 → 3

7 → 2

和音のグループまとめ

転回形やw'値の情報まとめるとこうなります。↓

(7和音はどの転回形も同じ1234567なので省略)

「1」の列に基本和音が並んでいます。

同じ行には同じグループの和音が書かれています。

各マスには、基本和音の○度(○に入る数字は一番上の行の数字)の音をベースにしたときの和音が書かれています。

例えば135の行を見ると、1,3,5の列に数字が書いてあります。

3の列には、135の3をベースにしたときの和音「136」が書かれています。

5の列には、135の5をベースにしたときの和音「146」が書かれています。

色の定義はこうです。↓

例えば135の3の列の青色は、135の3についての色です。

赤:w'値が最大

橙:w'値が最大-1

緑:w'値が最大-2

青:w'値が最大-3

白:w'値が最大-4以下

赤の音がベースになると、その音のw値は「最大のw'値+2」となるので、その音のみが第一主機能、第二主機能なし となります。

つまり、基本和音は全て、1のみが第一主機能、第二主機能なし です。

基本和音以外にも赤のマスはあります。

156, 145, 13567, 123567, 134567のマスが赤くなっています。

これらを「準基本和音」と呼ぶことにします。

橙以下の色の音がベースになった場合はこうです。↓

橙:ベース音のみが第一主機能、赤の音が第二主機能

緑:ベース音と赤の音が第一主機能、橙の音が第二主機能

青:赤の音が第一主機能、ベース音と橙の色が第二主機能

白:赤の音が第一主機能、橙の色が第二主機能

赤の音は、他の赤の音がベースになったとき以外は主機能になります。

もうちょっと見やすく書いてみます。

赤:①ベース ②なし

橙:①ベース ②赤

緑:①ベース, 赤 ②橙

青:①赤 ②ベース, 橙

白:①赤 ②橙

この表は、ある度数の音が主機能となる和音を探したい時にも使えます。

例えば5が主機能となる和音を探したいときは「4」の列を探します。(基本和音の4度の音をベースにすると、基本和音のベースだった音は5になるので)

「4」の列には1257, 1245, 12457, 12567, 124567の5つがあります。

ここから、そのマスの色、音のぶつかり、音数、構成音などを考慮して選びます。(→「同じ機能の和音の使い分け」)

同じグループの和音は、w'値だけでなくe値の並びも共通しています。

基本和音のw'値とe値がわかれば、基本以外の和音でも各音のw'値(w値)とe値を比較的楽に求めることができます。

例えば、1247は1235(e値は1235の順に1,4,2,5)の2をベースにしたものなので、1247の各音のe値は1247の順に4,2,5,1とわかります。

基本和音のw'値とe値↓(上で示した表はw値で、こっちはw'値なので注意)

色んな構成の和音を使った進行例

①のページでは基本和音の中でも特に基本の135の形で考えていましたが、主機能が複数ある場合はいくつかの進行の向きが混ざります。

・「FM7-5 → G6」(C Maj)の進行を考えてみます。

FM7-5の構成音はファ,ラ,シ,ミなので「1347」、第一主機能が4、第二主機能が7です。(ファから数えて1度,4度の音です。)

G6の構成音はソ,シ,レ,ミなので「1356」、第一主機能が5、第二主機能が3です。

これらの主機能間の進行を見てみます。(①②は第一/第二主機能の略)

・4 → 5 … 2度上(①→①)

・4 → 3 … 2度下(①→②)

・7 → 5 … 3度下(②→①)

・7 → 3 … 4度上(②→②)

3度下方向の進行が多いです。第一主機能間の進行4→5の2度上の寄与が大きいと思います。

このように、3度上/3度下方向の進行が混ざることがあります。

基本和音では3度上方向の進行でも、他の和音を使うと3度下方向の成分も混ぜることができます。

その逆も可能です。

・(F → G → Am →)D|→ F の「D → F」は3度上ですが、Fを「F6sus2」(=Gsus4/F)にすると、D→Gの4度上の成分を含めることができます。

F6sus2は1256型で、第一主機能が1、第二主機能が2です。

同じ機能の和音の使い分け

例えば同じ基本和音の中でも、135, 125, 1457, 1567などそれぞれ響きが違います。

「1 3 5 7 2 4 6」の並びで、1に近い音を含むほど安定した地に着いたような響きになります。

1から遠い音を含むほど、浮いたような響きになります。

上の表での基本和音は、同じ音数の和音ごとに、地に着いたような響きのものから浮いた響きのものの順に並んでいます。

具体的にはこの順番です。↓

①できるだけ1に近い音を含む(「1から数えてn番目」の和(例えば137の場合1+2+4=7)が小さい)ものが先

②同率(157と123など)の場合、1から最も遠い音が1に近いほうが先

その他、音のぶつかり、音数、含まれる音程、響きなども考慮して使い分けます。

w'値・e値とメロディの関係

w'値とe値はメロディを作る際にも参考になります。

メロディの音がコード構成音以外のとき、その音がコードに含まれるかどうかは微妙ですが、あまり長く伸ばさない限りは気にしなくていいと思います。

w'値とe値の大きさによるイメージはこんな感じだと思います。↓

w'値大:エネルギー、地についている、(外力が強くて)不安定、下から響く

e値大:浮遊感、倍音感、支えられてる、上に響く

どちらも小:孤立感、(外力がなさすぎて)不安定

例えば、12357の2のw'値は1、e値は6です。

サビの始めの音がこの2の音ということがよくあります。この音を使うことで、上に響くような広がる感じになっていると思います。

w'値大やe値大の雰囲気を把握すると、メロディにコードをつけるのもやりやすくなると思います。

例えば、メロディの音が上に響く感じの浮遊感あるときは、その音のe値が大きくなるようにすると狙った雰囲気になりやすいです。

1357型の和音を当てはめる場合、その音を5,7,2あたりになるようにすると狙い通りの響きになりやすいです。

テンションを入れていく場合の考え方

1357のw値とe値を見てみます。

w値は1 > 3 > 5 > 7、e値は7 > 5 > 3 > 1のようになっています。1側ほどw値大、7側ほどe値大の響きになります。

2,4,6の薄い数字は、この1357のコード上でその音が鳴ったときの、その音の値です。

2,4,6の中でのw値は6 > 4 > 2、e値は2 > 4 > 6となっています。6側ほどw値大、2側ほどe値大の響きになります。4は中間的な感じです。

1,3,5,7が鳴っていれば、1のw値は8となります。他の音のw値は6までなので、いくらテンションを足しても必ず1のみが主機能(第二はなし)になります。

1,3,5だけでも、1のw値は7となるので、必ず1のみが第一主機能になります。

他の音が第二主機能に入る可能性はあります。

異名同音による機能の違い

異名同音をどっちの音として扱うかによって和音の構成が変わります。

和音の構成が変わるので、機能が変わることがあります。

②のページに書いた通り、どういうときにどっちの音に聞こえやすいかというのはよくわかってません。

そのような例をいくつか見てみます。(C Maj)

自分がそう聞こえたことある解釈だけ書いてます。

(カッコ内の①②は第一/第二主機能)

・Gaug7

→ソ・シ・レ♯・ファ(1357, ①ソ)

→ソ・シ・ミ♭・ファ(1367, ①ソ・ミ♭)

どちらもソが主機能なので、機能の違いは小さめです。

・Fm7-5

→ファ・ラ♭・シ・ミ♭(1347, ①ファ ②シ)

→ファ・ソ♯・シ・レ♯(1246, ①ソ♯ ②シ)

②のシが共通していますが、ファとソ♯は離れた機能なので機能の違いは大きめです。

・D♯dim7

→レ♯・ファ♯・ラ・ド(1357, ①レ♯)

→ミ♭・ファ♯・ラ・ド(1246, ①ファ♯ ②ラ)

主機能は違いますが、レ♯とファ♯は短3度なので違いはそれほど大きくないです。

その他「自分はこう解釈してる」があるコード

・「Dm7 → D♭7 → C」のD♭7

このD♭7は「レ♭・ファ・ラ♭・シ」として解釈してます。

1356型で、第一主機能はレ♭、第二主機能はシです。

シ→ドの3度下方向の進行があることによって、レ♭→ドの3度上方向の進行と混ざった感じになります。

シがないD♭の場合でも、レ♭→ドは短2度下なのでそれほど3度上方向っぽさはないです。

自分は1346型の「G7-5/D♭」を使うことが多いです。

・「Dm7 → E♭aug/D♭ → C」のE♭aug/D♭

このE♭aug/D♭は「レ♭・ミ♭・ソ・シ」として解釈しています。

1246型で、第一主機能はミ♭、第二主機能はソです。

第一主機能だけ見ると231ですが、第二にソがあるので普通の231よりは251寄りな響きです。

・「Am7 → A♭m7 → Gm7 → C7」のA♭m7

このA♭m7は「ラ♭・シ・ミ♭・ファ♯」に近いように感じています。

1256型で、第一主機能はラ♭、第二主機能はシです。

ラ→ラ♭→ソ の他に、ラ→シ→ソの進行が混ざるので、3度下方向っぽさが強めだと思います。

ベース音の進行

ベース音が主機能にならなくても、ベース音の進行が雰囲気に影響する場合があります。

例:「Dm7 → F/G → C」

順に 1357型 → 1247型 → 135型

主機能は 2 → 4 → 1 です。

主機能だけを見ると3度上方向の進行ですが、ベースは 2 → 5 → 1 と3度下方向に動いています。

実際に鳴らしてみると、割とこの3度下方向の雰囲気が感じられると思います。

このように、進行の向きについてはベース音の寄与が大きくなることがあります。

このF/Gのような1247型では、ベースのw'値は1と小さめで、e値は4と大きめです。

実際、ベース音が浮いたような不思議な雰囲気になっていると思います。

このように、ベース音のw'値とe値もコードの雰囲気の参考になると思います。

ベースが動く場合・メロディが構成音以外を通る場合

同じコードを伸ばしている間にベースが動いたり、メロディが元のコード構成音以外の音を通ったりすると、和音構成(○○型)が変わります。(メロディの音がコードに含まれるかは微妙)

このような変化があると考えるのが難しくなるかもしれませんが、これは誤差(揺らぎ的な)として考えていいと思います。

特に、和音構成の変化が一瞬しか表れない場合はほとんど無視して大丈夫です。

その変化した和音が長く続いたりすると影響が大きくなります。

コードが切り替わるタイミングや強拍でその変化が起こる場合も影響が大きくなりやすいかもしれないです。

ベースがコード構成音の中で動く場合、w値がw'値+2となる音が変わるだけなので、あまり機能は変わらないです。

構成音以外の音でも、強拍の頭以外は構成音以外の音を使ったことによる影響が少ないので、その音を長く伸ばさない限りはあまり意識せず使っていいと思います。

n和音に制限して作ってみる例(実践編?)

4536(C Maj)系の進行を、色んなアレンジを含めながらn和音(n=3,4,5)で作ってみます。

自分が普段使わないコードも無理矢理使おうとしてみます。

3和音で作ってみる

3和音の基本和音は、135, 137, 157, 123, 125の5つです。

①めっちゃ基本

「F → G → Em → Am」

135型のみの進行です。

②色んな基本和音

「Fsus2 → G7omit5 → Em(♭9)omit5 → Am7omit3」

順に 125 → 137 → 123 → 157 です。

③それ以外のコード

「F6omit3 → Gomit5/F → C/E → Asus4」

順に 156 → 124 → 136 → 145

主機能は 4 → 5,7/4 → 1/3 → 6 です。

(/がないものは全て第一、あるものは 第一/第二)

4和音で作ってみる

4和音の基本和音は、1357, 1235, 1345, 1457, 1567の5つです。

①めっちゃ基本

「FM7 → G7 → Em7 → Am7」

1357型のみの進行です。

②色んな基本和音

「FM7(13)omit3 → G7sus4 → Em(♭9) → Am(11)」

順に 1567 → 1457 → 1235 → 1345 です。

③それ以外のコード その1

「FM7(9)omit5 → G/F → C(9)/E → Am7(11)omit5」

順に 1237 → 1246 → 1367 → 1347

主機能は 4/6 → 5/7 → 1,3 → 6/2 です。

④それ以外のコード その2

「C/F → G7/B → Em(11)/G → A(9)sus4」

順に 1257 → 1356 → 1236 → 1245

主機能は 4/1 → 7/5 → 3/5,6 → 6/3 です。

5和音で作ってみる

5和音の基本和音は、12357, 13457, 12345の3つです。

①めっちゃ基本(?)

「FM9 → G9 → Em7(♭9) → Am9」

12357型のみの進行です。

②色んな基本和音+準基本和音

「FM7(13) → G9 → Em(♭9,11) → Am7(11)」

順に 13567 → 12357 → 12345 → 13457 です。

③色んなコード

「Dm7(11)/A → G9/F → G69 → Am(9,11)/C」

順に 13467 → 12346 → 12356 → 12367

主機能は 2/4,6 → 5,7/2 → 5/3 → 1,6/2,3 です。

5和音は主機能多くなりがちで複雑です。

ベース音が半音ずつ下がっていく進行の例

ベースが6→6♭(5♯)→5→4♯(5♭)と下がっていく進行を作ってみます。(C Maj)

①基本っぽい(?)

「Am7 → A♭augM7 → G7 → G♭M7sus4」

1357型のみの進行です。

G♭M7sus4は「ソ♭・シ・レ♭・ファ」として使っています。

②3度上方向

「Am7 → E7/G♯ → G7 → D7/F♯」

順に 1357 → 1356 → 1357 → 1356

主機能は 6 → 5♯/3 → 5 → 4♯/2 です。

3度上方向の進行です。

③3度下方向

「Am7 → Dm7-5/A♭ → G7 → Cm7-5/G♭」

順に 1357 → 1346 → 1357 → 1346

主機能は 6 → 2/4 → 5 → 1/3♭ です。

3度下方向の進行です。

4→3→3♭(2♯)→2と下がっていく進行はこんなのが作れます。

「FM7 → E7 → E♭M7-5 → D7」

順に 1357 → 1357 → 1347 → 1357

主機能は 4 → 3 → 3♭/6 → 2 です。

4362っぽい進行が混ざります。

まとめ

・64種類の和音構成

・w値が大きい音が主機能になる

・ベース音を変えて同じ形になる和音をグループ化

・w'値とe値はメロディの雰囲気にも関係する

・ベース音は進行については寄与が大きめ

言葉の定義一覧

多分ここでしか使ってない言葉なので外では伝わらないと思います。

・主機能 … 1〜7の機能のうち、その和音の機能に多く含まれているもの。

・w値 … 和音に含まれる各音が、その和音の機能にどれだけ寄与するかを示す値。

・e値 … 和音に含まれる各音が、その和音の他の音のw値にどれだけ影響を与えているかを示す値。

・第一主機能 … w値が最も大きい音。

・第二主機能 … w値が、コード内で最も大きいw値 -1となる音。

・w'値 … w値から、ベースだけ-2した値。w値の算出基準から「ベース音 → +2」を除いた基準で計算した値。

・基本和音 … 転回形にして同じ形になる和音なグループで、代表となる和音。

・準基本和音 … 基本和音以外で、主機能がベース音のみとなる和音。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?