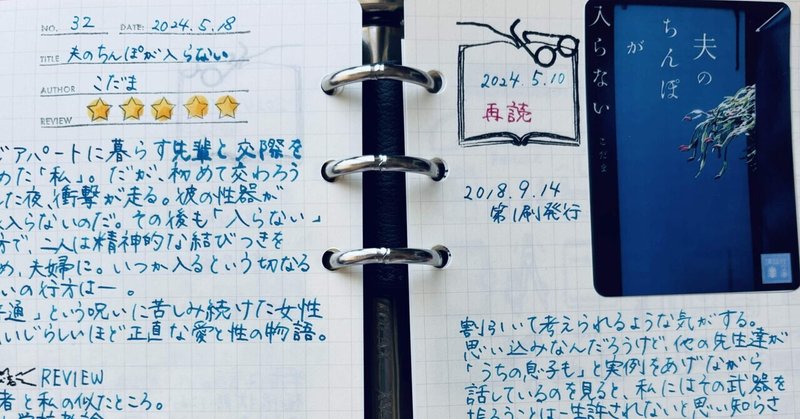

【読書ノート】『夫のちんぽが入らない』 こだま・著

こんにちは。めぐみティコです。

普段愚にもつかない文章を書き散らしているくせに、気まぐれに書く真面目なトーンの記事が思わぬスキをいただいて申し訳ない気持ちになります。

(でもどっちもわたしが書いてるんだけどね)

なかなかに衝撃的で口に出すのが憚られるタイトルですが、本日の読書ノートはこちらの私小説。

ちょっと前の記事にもチラッと出しました。

再読になりますが、初見の時よりもぐわんぐわん響いたので記事にします。

『夫のちんぽが入らない』こだま(講談社文庫・刊)

筆者・こだまさんについて

実話をもとにした本書でデビューした主婦の方です。

実生活では「普通」の主婦として生き、ご主人やご両親にも執筆活動をしていることや本を出していることを明かしていないといいます。

床に伏してもういよいよ命が尽きる、というときにこの本をそっと差し出したいというのだから、ただものではありません。

いつか来るその日まで彼女が「普通」を演じ続けられるのか、それとも隠しきれない何かがひょっこり顔を出して、ご主人が「そうです。わたしが入れられない夫です」という日が来るのか、今後も注目していきたいです。

『おとちん』概要

同じアパートに暮らす先輩と交際を始めた“私“。

だが初めて交わろうとした夜、衝撃が走る。

彼の性器が全く入らないのだ。その後も「入らない」一方で、二人は精神的な結びつきを強め、夫婦に。

いつか入るという切なる願いの行方はーー。

「普通」という呪いに苦しみ続けた女性の、いじらしいほど正直な愛と性の物語。

読後雑感

これは、わたしの物語だ。

初めて読んだとき真っ先にそう思ったのを覚えています。

毒親育ち。小学校教諭。子どもなし。

学級がしんどくて、教師という仕事そのものを投げ出したくなっている。

あまりに共通点が多すぎました。

今回再読して強く感じたのは、これは祈りの言葉であるということでした。

時にはユーモアを交えて書かれているけれど、慎重に選ばれた言葉はとても力強く、著者自身のこれまで抱えてきた想いを浄化するために紡がれたのだと感じました。

先日のニュースで、日本国内においては子育てをしている世帯は全世帯数のうち18.3%という数字を知りました。

世間ではそうなのでしょう。

でも、学校は別世界。

基本的には子どもが好きな人が集まる、生活に困窮することのない待遇の職場です。

既婚者で子どもがいない人、というものに、新婚さんを除いてわたしは自分以外に出会ったことがありません。

その新婚さんも、数年もすると複数の子どもの親になっています。

それが、この業界の「普通」です。一人っ子は珍しい。

ここだけ、出生率が四半世紀ほど前と同じ水準なのではないかと思えます。

同僚が保護者と話をするときに、「うちの子もね」と経験を交えてアドバイスしたり、共感したりする姿をよく見ます。

わたしには、その武器は望んでも一生手に入りません。

みんなが「普通」に装備できる武器が、わたしには装備できませんでした。

一生懸命に専門分野である特別支援教育や成人後の福祉に関する知識、専門外の幼児段階の発達についての知識をアップデートしますが、何を言っても空々しく響くような気がして、勝手に申し訳なくなります。

子どもがいないわたしより、子どもがいる後輩の方に担任になって欲しかったと保護者は思っているのではないかという思考が湧いてきて、悶々と答えの出ない自問を繰り返すこともあります。

同僚に対しても同じ。

わたしがいくら特別支援教育コーディネーターとして懸命に働いていても、子育てしたことがないからと軽んじていたり、憐れんだりしているのではないかという疑念がふくれ上がってきてしまうこともあります。

「子育てしてない教師は言うことが薄っぺらいんだよね」

「クラス替えのとき、うちの子の担任が子育てしたことない人だとかなり不安になるもんね」

そういうつもりではないとわかっているが、私や夫のことを言われているようでいたたまれない気持ちになり、その場をそっと離れた。

経験者としての彼女たちの目はきっと正しいのだろう。そうなのかもしれない。けれど、罪もなく言ってしまえることにおそろしさを感じた。

この何とも言葉にしにくい気持ちをずっと抱えて、小学校で働いています。

こだまさんにも同じような思いがあったようで、居酒屋で愚痴をこぼしあっているような気がして、少しだけ、力が抜けました。

子を産み、育てることはきっと素晴らしいことなのでしょう。経験した人たちが口を揃えて言うのだから、たぶんそうに違いありません。でも、私は目の前の人がさんざん考え、悩み抜いた末に出した決断を、そう生きようとした決意を、それは違うよなんて軽々しく言いたくはないのです。人に見せていない部分の、育ちや背景全部ひっくるめて、その人の現在があるのだから。それがわかっただけでも、私は生きてきた意味があったと思うのです。

どうしてわたしなのだろう、と思うことが今もあります。

このことに意味があるのだとしたら。

勉強でも就職でも結婚でも、大した挫折も経験せず生きてきてしまった人生で安穏とせず、人の痛みを知りなさいという何か大きな意思がはたらいたのだと、そう納得するようにしています。

この業界の「普通」になれなかったことで、わたしは少しだけ優しくなれた気がしますし、今後どんなことが起きてもかすり傷だと思えるようになりました。

保護者として見たときに「普通」とは違う人とも話をすることもありますが、「普通」じゃない部分もひっくるめて、その人の人生まるごと慈しむように接する。親の背景含めて、子どもの人生になってゆくから。

それが「普通」ではないわたしの使命なのかもしれません。

おわりに

タイトルにひいてしまって読んでいないという方もいると思います。

でも、そんな方にこそぜひ手にとって読んでほしい。

ここに綴られているのは、下世話な性ではなく、真摯な祈りの言葉です。

共感してほしいとは言いません。

でも、こんな人間もこの世界のどこかでひっそりと息をしているということを、心の隅に留めておいて頂けたら、と思うのです。

参加しています。59日め。