自治体におけるDX推進人材育成のための研修方法

自治体のDXへの要請が高まる中、いかにして改革に向けた庁内の気運を高め、リーダー人材を育成するかが喫緊の課題となりつつある。

しかしながら、現状ではそのための人材育成の体系は確立していない。本稿では、これまで筆者が数千人の自治体職員に研修を行う中で形作られてきた研修体系を紹介し、自治体のDX研修の企画に悩む担当者の一助としたい。

1.はじめに~新たな研修体系の必要性

コロナ禍を契機として、自治体では既存の業務やサービスを、デジタルを前提に抜本的に見直そうとする、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション)の必要性が広く認識されつつある。各地でDX戦略の策定やDX推進組織の設置が相次いでおり、その枠組みの下、手続のオンライン化やペーパーレス化、テレワーク導入、AI・RPAの活用などの取組みが進められている。その過程で顕在化してきたのが、DXを担う人材の不足だ。

自治体におけるICT人材の不足はかねて指摘されてきたところだが、DXへの気運が高まるにつれて、その課題は一層先鋭化しつつある。また、DXの推進は、いまや情報システム部門だけではなく、あらゆる部門にとっての課題となっている。DXは各業務部門における現場の主体的な参画なくして進まないし、デジタル技術が解決に資する社会課題は自治体のあらゆる部門に及んでいるからだ(図1)。

図1:ICTとデジタル技術の違い

このように自治体では、従来型の情報システム研修の体系に加えて、新たな人材育成の体系を整備する必要に迫られている。しかし、今のところ自治体DX推進のための人材育成の枠組は確立していない。こうした中、筆者は様々な自治体や関連団体からDX関連の研修の依頼を受けてきたが、数千人の方々に講義などを行っていくうちに、徐々に研修体系に近いものが形作られてきた。そこで、いま自治体での研修の企画に頭を悩ませている担当者の方の一助として、現在までの取組みから得られた知見を、重要なポイントに絞って紹介することとしたい。

2.DX研修に求められるものとは

DXの推進には従来のICT研修では提供されなかった知識やスキルが求められる。特に、課題となるのは業務部門の非ICT担当の一般職員層への研修だ。こうした層の方々に、プログラミングやコンピュータの基本原理、機械学習の手法などを教えることは、優先度は高くないと言わざるを得ない。自治体職員に求められるのは、DXの意義についての本質的な理解と、それを前提とした、現場での直接の課題解決に役立つ知識やスキルだからだ。これは大きくDXとしての「改革」とデジタルの「活用」に分けられる(図2)。

(1)「改革」の知識・スキル

「改革」で求められるのは、ICT改革、業務モデリングを含む業務改革や業務改善、DX推進に対応するための人材・組織開発に関する知識である。ここには、職員の意識改革や組織文化の変革、外部人材の活用も含まれる。具体的には以下のような内容である。

・ICT改革:オンライン化やペーパーレス化のすすめ方、テレワークの導入方法、デジタルプラットフォームの意義 など

・業務改革:業務改革と業務改善の意義と違い、業務改革の具体的な手法、業務モデリングなどの業務見える化 など

・人材・組織開発:DX推進人材の確保・育成、デジタル格差への向き合い方、DX推進のための組織改革のあり方 など

(2)「活用」の知識・スキル

デジタルの「活用」で求められるのは、利用者中心の観点から課題を探索・特定し、解決策を導出するためのデザイン思考、その確からしさを理解するためのデータ活用、解決策の具体化にあたりデジタル技術を理解・活用するためのデジタルリテラシーである。具体的には以下のような内容である。

・デザイン思考:ユーザー中心の概念、デザイン思考の意義と手法、アジャイル型開発、公民連携の地域イノベーション など

・データ活用:データ分析の意義と分析方法の基本、ビッグデータの活用方法、オープンデータへの向き合い方、データマネジメント など

・デジタル技術の活用:デジタル技術の意義、デジタル技術の活用方法、AI、RPA等の主な個別技術活用の課題と解決方法 など

*

各領域の知識の提供は主に、それぞれの技術や取組の「意義」、国や関連機関の「政策」、改革の実践や技術の活用の「手法」、そして、国内外の自治体での「事例」の4つの観点から行われる(図2)。もちろんその前提として用語解説や基礎知識の提供が必要になることは言うまでもない。

図2:DX推進に必要な知識領域

なお、自治体のデジタルサービスにはITガバナンスや情報セキュリティの知見も必要となるが、本稿ではDX推進とは切り離すこととする。DXはいわば攻めの知識、ITガバナンスは守りの知識であり、両者は異質のものだからだ。(図3)

図3:攻めの知識と守りの知識

3.対象者ごとの研修内容

DX推進人材の育成は、対象者を一般職員層、リーダー層、CDO(チーフ・デジタル・オフィサー)の3つに分けて捉えている(図4)。

「一般職員層」に求められるのは、デジタルに関して意思疎通を図れる程度の基礎知識を身に付けること、DXの意義やデジタル技術の活用方法を理解すること、デジタルへの苦手意識を克服することだ。今後、デジタル化の仕事に携わったり、業務でデジタルサービスを利用したりする上で最低限必要となるデジタルリテラシーを身に付ける。

「リーダー層」は2つに分けられる。全庁的なデジタル化やICTインフラ整備をリードするDX推進部門のメンバー、そしてデジタル技術を活用して現場の課題を解決する業務部門のプロジェクトリーダーだ。こうしたリーダー層には、前述のリテラシーに加えて、改革推進のためのより実践的なスキルやノウハウを身に付けることが求められる。なお、ここでいうリーダーは管理職に限らず、プロジェクトを実質的にリードする若手も含まれる。

「CDO」は、DX推進において、デジタル戦略の構想・立案、デジタルの視点での行政運営への参画、庁内のデジタル化事業全体の統括を行う存在だ。自治体によっては、CIO(最高情報責任者)がこれを担っている。CDOには、一般職員層が求められる知識に加え、DXに対応した組織開発や組織運営の知識も求められる。

図4:DX推進に求められる人材像

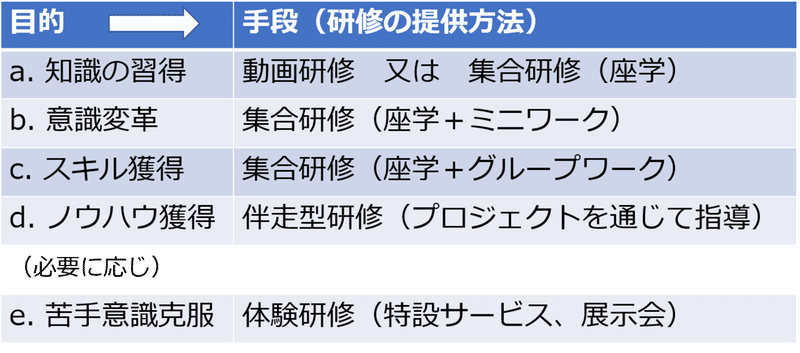

4.研修の提供のあり方

望ましい研修の提供方法は伝える相手や内容によって異なってくる。知識を習得するだけであれば、動画研修で足りるだろう。意識変革を促すのであれば集合研修で直接訴えかけることが有効だ。リアル開催が望ましいが、参加人数も限られるので、オンラインでも構わない。ただし、その際、少なくとも講義の冒頭や最後の質疑応答の時間などはカメラオンで行うべきである。カメラオフだと講師が受講者の反応が分からないまま一方通行の講義になってしまうし、受講者の当事者意識も低くなりがちだからだ。デジタルサービスへの苦手意識の克服には、実際にデジタルサービスに触れられる展示会のような場や特設サイトを設けるのが近道である。事業者とのタイアップによる研修は米国など外国政府でもよく用いられているところだ。事業者との距離感をうまく保つ必要があるが、有効な方法だと思われる。改革手法を身に付けるには、ワークショップ等を活用したアクティブラーニングが効果的だ。特にデザイン思考の理解と実践にワークショップは欠かせない。

CDOへの研修は一般職員向けのものを軸に、本人の知見や関心に応じてアレンジすることになる。(図5)

図5:研修の提供方法

5.モデル研修カリキュラム

以上を踏まえ、研修の内容を実際のカリキュラムへと落とし込むと図5のようになる。なすべきことは多く、1年ですべてをこなせるものではない。数年かけて段階的に行っていくことが必要になる。どこから着手するかという優先順位は組織によって大きく異なるが、一般的には、以下のようなところから着手することが多い。

・幅広く一般職員層に、基礎知識を身に付けてもらう

・改革を先導するリーダー層の一部に実践的なスキルを身に付けてもらう

・CDOにDX推進の意識付けを行う

その上で、リーダー層の裾野を拡げながらDXの成果を少しずつ積み重ね、それを梃子として、一般職員層への意識付けを段階的に進めていく、といった流れになる。(図6)

図6:典型的なカリキュラム例

さらにデジタルリテラシーが一定レベルに達した自治体では、次の段階として、

・実際のプロジェクトを通じて指導・支援を行っていく伴走型の人材育成

・RPAのシナリオづくりや、ローコード/ノーコード開発、ワークショップのファシリテーションなど、それぞれの領域で優れたセンスを持つ職員に対する、サービスの「開発者」としての人材育成

などのいわば“アドバンスコース”も用意することが望ましい。コロナ禍の中で、より一層、環境変化へのスピーディーな対応が求められるようになり、また、民間の専門人材の登用が進む中で、自治体でもこうしたサービスの“内製化”が徐々に進んできているからだ。

6.おわりに~戦略的人材育成の重要性

DXに限らないが、人材の育成は一朝一夕にはなし得ない。一度の集合研修で参加者全員の意識が変わるなどあり得ないし、DX推進人材が実際の成果を挙げるには、どうしてもある程度の“場数”を踏む必要がある。しかし、こうした研修を行うと、“火が付く”職員が一定数、出てくるものだ。そうした小さな“火”を大事に育て、広げていけるかどうかが人材育成の成否を分かつ分水嶺となる。自治体職員の仕事はDXだけではないので、限られたリソースの中で優先順位をつけながら、戦略的かつ計画的に人材育成・人材開発を進めていくことが重要となる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?