【お経となえ方解説】正信念仏偈(行譜)②/浄土真宗本願寺派

今回は前回に続き、「正信念仏偈」の「行譜」(ぎょうふ)のとなえ方を解説します。

前回は、「帰命無量寿如来」から「至安養界証妙果」までの前半部分のとなえ方を解説しました。

今回は、「善導独明仏正意」から「唯可信斯高僧説」までの後半部分のとなえ方を解説します。

お経本をおもちの方は、手元にご準備いただき、書き込んだり、ご一緒にとなえたりしながらご覧ください。

▼動画でご覧ください。

◆行譜の後半の決まり事

まず、細かく見ていく前に、共通の決まり事について確認しておきます。

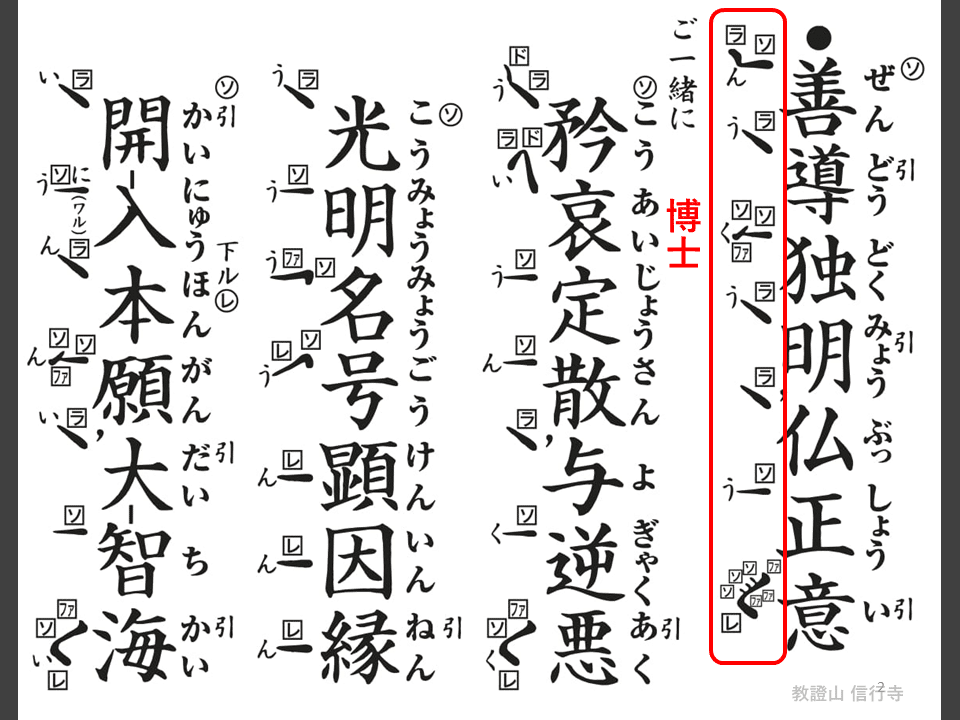

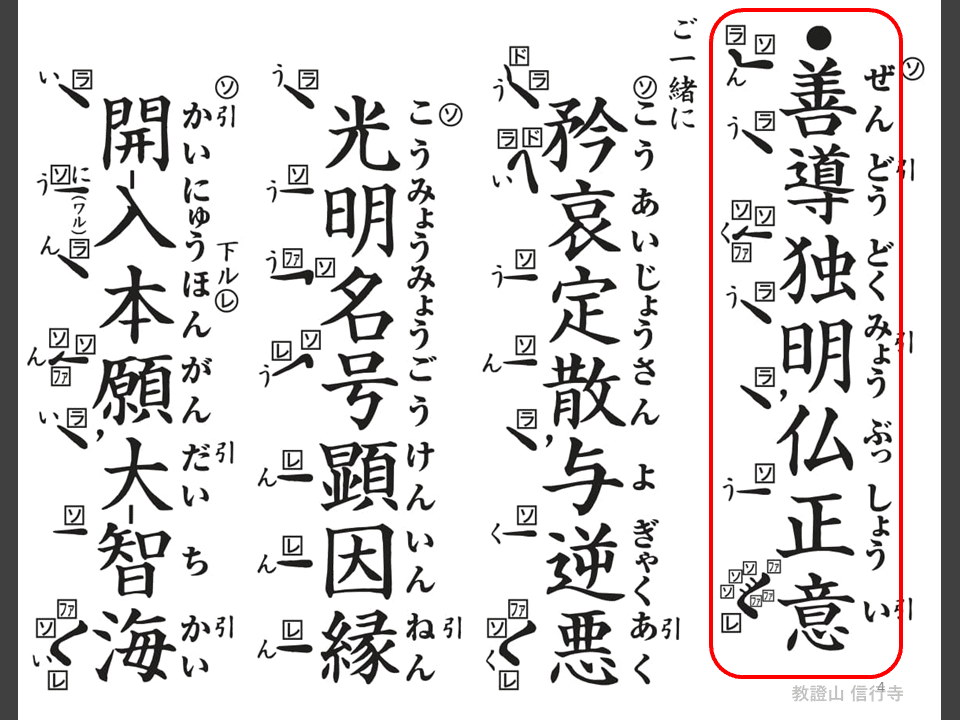

前回もお伝えしましたが、「正信念仏偈」の「行譜」をとなえる際には、文字の左側にある「博士」(はかせ)という印を見てとなえます。

「博士」とは、文字の横側に線で記された表記のことです。

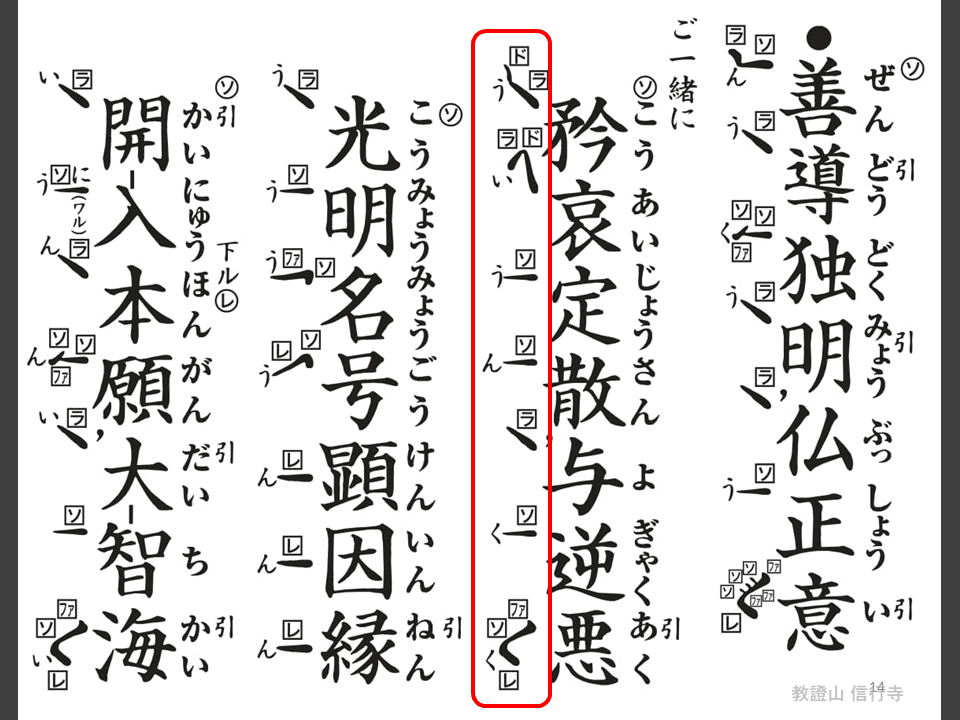

「善導独明仏正意」とあるページをご覧ください。

例えば、「善導独明仏正意」という文字の左側に線の表記があります。これが「博士」です。

この「博士」は、音の高さや、音の移り変わりを表しています。

「正信念仏偈」の「行譜」では、文字の左側にある「博士」を見ながらとなえていきます。

文字の右側にある「博士」は、「草譜」のとなえ方を表しているものになりますので、「行譜」をとなえる際には気にならさらないでください。

また、信行寺で制作した『意訳本』には、「博士」の横にハ調の「ドレミファソラシド」で音の高さを表記しました。

通常でしたら、お経本の「博士」のところには、西洋音楽の音名は記されてはいません。

こちらでは分かりやすいように、「意訳本」を表示し、「ドレミファソラシド」の音名を記していますので、音の高さの参考にしていただければと思います。

次に、拍子について確認しておきます。

お経をとなえる際に、拍が定まっているものを「定曲」(ていきょく)と言います。

拍が定まっていないものを「序曲」(じょきょく)と言います。

「正信念仏偈」は、拍が定まっているので「定曲」です。

「正信念仏偈」は、となえる際に拍が定まっていることを念頭におきながら、解説を聞いていただければと思います。

そして、「正信念仏偈」の後半部分である「善導独明仏正意」から以下を「行譜」でとなえる際は、漢字1文字に対して、基本的に2拍でとなえます。

譜(ふし)によって、拍が変わるところがありますが、基本的には、漢字1文字に対して2拍でとなえます。

◆善導独明仏正意

それでは、「善導独明仏正意」というところから、解説をします。

まず、この一句の拍を確認すると、最後の「意」という言葉以外は、漢字1文字に対して2拍ずつでとなえます。

最後の「意」という言葉は、変則的で8拍でとなえます。

後ほど詳しく解説しますが、となえる時は拍を意識してとなえます。

次に、「博士」をご覧ください。

「行譜」の「博士」は、「博士」の右側から左側のほうに向かって音が進行するように書いてあります。

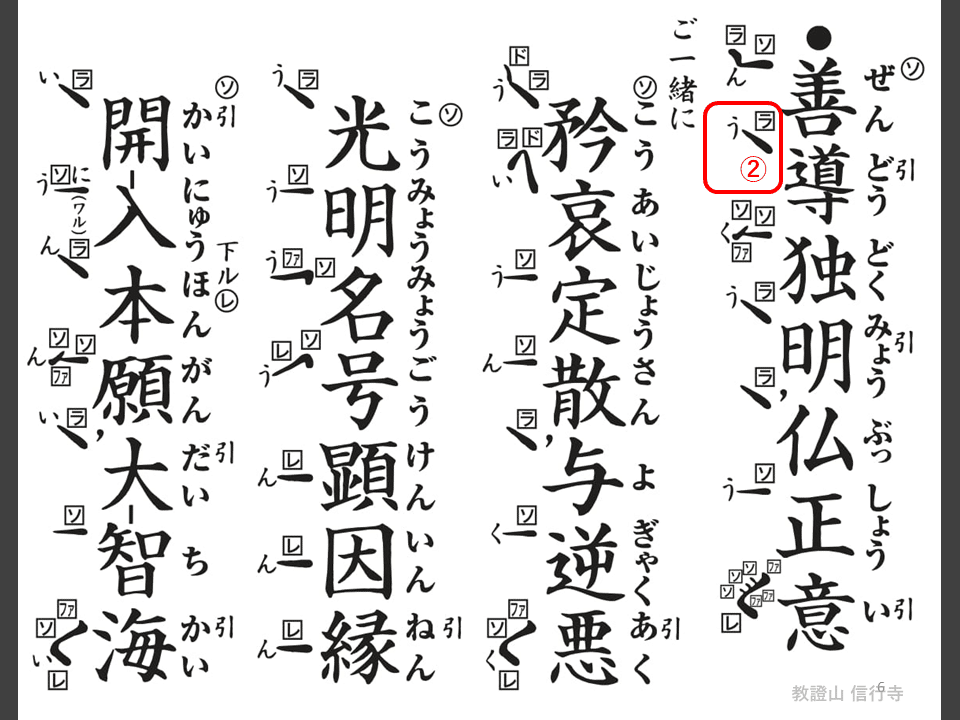

「善導」の「ぜん」ですが、出だしの音は「博士」の右側を見ると分かります。

ここには、「博士」の上に「ソ」と記してあります。

ですので、「善導」の「ぜん」という言葉の出だしの音は、ソの音ということになります。

そして、「博士」を左側に進むと、「博士」の真ん中あたりに「ん」という言葉が記してあります。

「ぜん」という言葉の真ん中で、「ん」の言葉を発音することを、ここでは表しています。

「善導」の「ぜん」という言葉は、拍が2拍でした。

拍の真ん中で、「ん」という言葉を発音するということは、つまり、「ぜん」の「ぜ」で1拍、「ん」で1拍の計2拍になるということです。

そして、「博士」が「ん」の言葉のところで、上向きに上がっています。

そしてその上に、「ラ」と記してあります。

ここは、「ん」という言葉のところで、音がラの音に上がることを表しています。

次に、「善導」の「どう」ですが、音の高さは「ラ」の音です。

ここの「博士」は左斜め上に向いていますが、これは、ラの音でとなえることを表しています。

ラの音から、さらに音が高くなっていくということではありません。

また、ここの拍は2拍です。

そして、「どう」の二文字目の「う」は、「博士」の最後に記してあります。

これは、最後に「う」と発音するということです。あまり強調せずに、最後に軽く「う」と発音する程度でとなえます。

次に、「独明」という部分ですが、「どく」の部分は少し変則的なとなえ方になります。

「どく」の「ど」は、まずソの音でとなえ、途中でファの音に下がり、またソの音に戻ります。そして、最後に「く」の言葉を発音します。

拍は2拍です。

このようなとなえ方をする部分が、この後も数か所出てきます。

同じ「博士」であれば、同じとなえ方になりますので、この「博士」の形を覚えておいていただけたらと思います。

その下の「独明」の「みょう」は、ラの音でまっすぐに、2拍となえます。

次に「仏正意」ですが、「ぶっ」はラの音、「しょう」はソの音でまっすぐとなえます。

それぞれ、2拍ずつです。

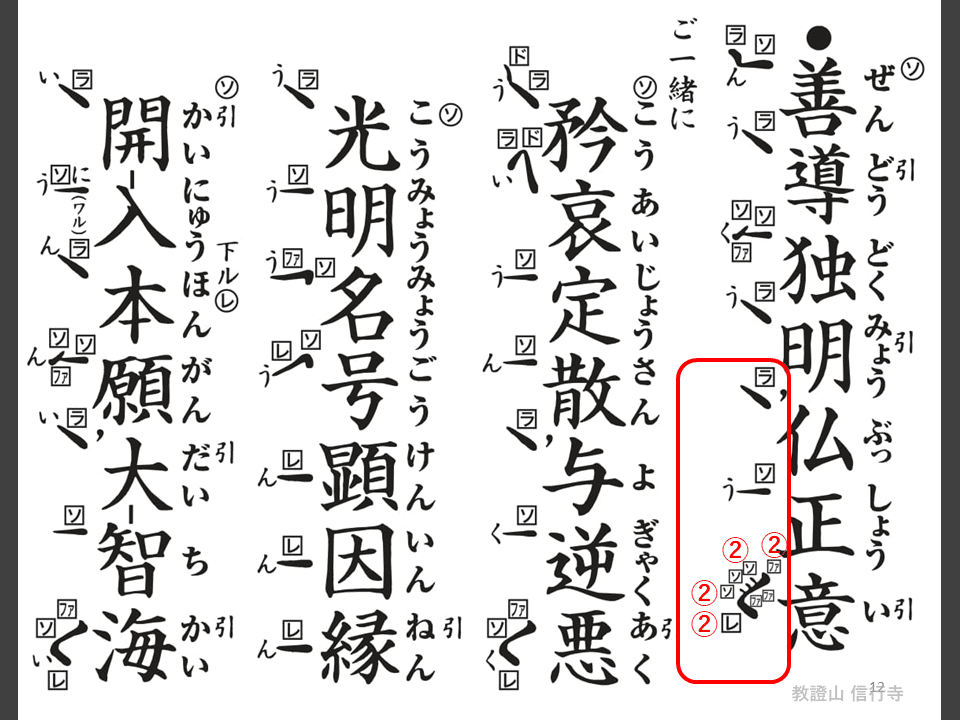

その次の「い」の部分は、変則的で8拍になります。

まず、「い」の言葉の出だしは、ファの音でとなえます。

そのファの音で、2拍まっすぐとなえます。

その後、ソファソファと音が変化します。

ここの「博士」を、「イロ」と言いますが、ここでは音がソファソファと変化します。

このソファソファと音が変化する「イロ」の部分が2拍です。

そしてその後、ソの音で2拍、レの音に下がって2拍の計8拍になります。

こういう部分は、音で覚えていただいたほうが分かりやすいです。

◆矜哀定散与逆悪

次に、「矜哀定散与逆悪」の一句にうつります。

拍は、この一句も基本的には、漢字1文字に対して2拍でとなえます。

最後の「悪」という言葉は、変則的で4拍になります。

「矜哀」の「こう」ですが、まず「こ」の言葉はラの音でとなえます。

そして、拍の真ん中でラの音のまま「う」の言葉を発音します。

そしてその後、ドの音まで音が上がります。

拍は、ラの音で1.5拍となえ、ドの音が0.5拍になります。

次の「矜哀」の「あい」ですが、「あ」はドの音で1拍、ラの音で1拍です。

そして、最後に「い」の言葉を発音します。

次に、「定散」ですが、「じょう」も「さん」も、どちらもソの音でまっすぐとなえます。

「じょう」の「う」と「さん」の「ん」は、「博士」の最後に記してありますので、最後に発音します。

「与逆悪」ですが、「よ」はラの音でまっすぐとなえ、「ぎゃく」はソの音でまっすぐとなえます。

その次の「あく」は、変則的で4拍になります。

「あ」はファの音で1.5拍となえ、その後ソの音に上がります。

そして、「く」の言葉を発音すると同時にレの音に下がります。

「く」の言葉で2拍となえ、計4拍になります。

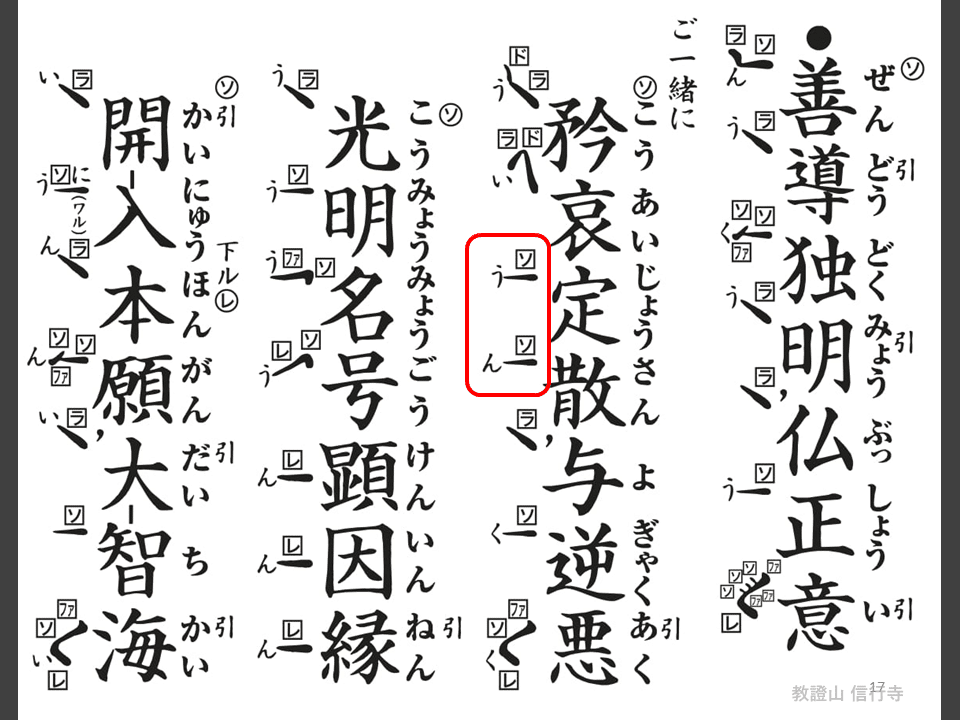

◆光明名号顕因縁

次に、「光明名号顕因縁」の一句を見ていきます。

この一句の拍は、全て漢字1文字に対して2拍ずつです。

「光明」の「こう」は、ラの音でまっすぐとなえ、「みょう」はソの音でまっすぐとなえます。

次の「名号」の「みょう」は、ソの音で1拍となえ、ファの音に下がり1拍となえます。

「ごう」も、ソの音で1拍となえ、レの音まで下がり1拍となえます。

「顕因縁」ですが、いずれもレの音で、2拍ずつ、まっすぐとなえます。

それぞれ、「ん」の言葉は「博士」の最後に記してありますので、最後に発音します。

ここまで、難しく感じられたかもしれませんが、これ以降は、今のとなえ方を繰り返すようなとなえ方になります。

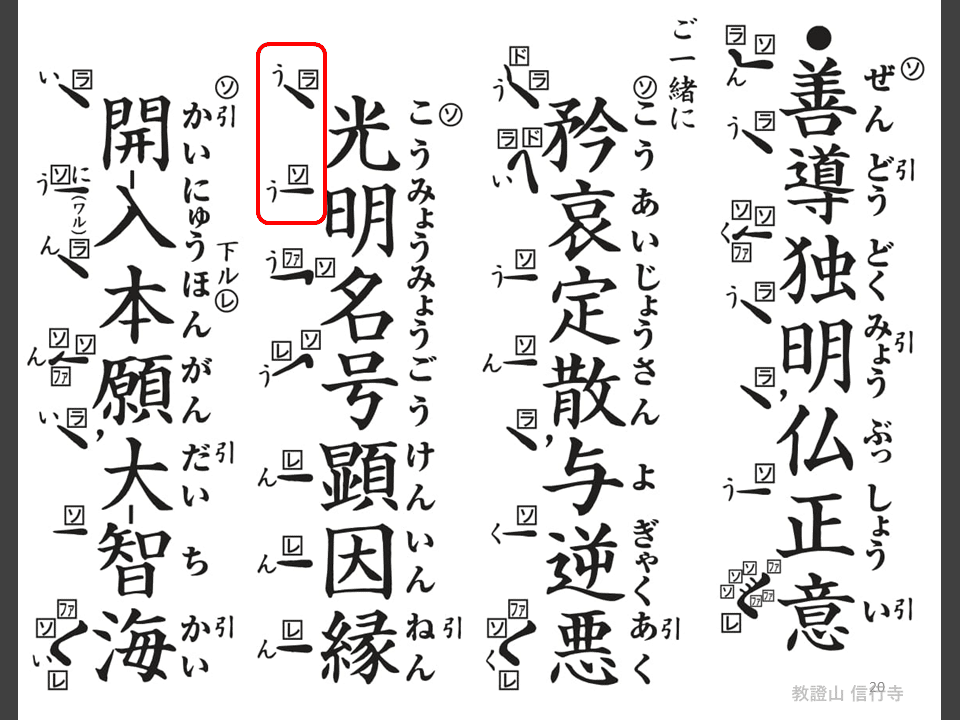

◆開入本願大智海

次に、「開入本願大智海」の一句を見ていきます。

まず、「開入」の「かい」は、ラの音でまっすぐとなえます。

次の「入」の字ですが、かっこ書きで「ワル」と書いてあるのがお分かりいただけるでしょうか。

「博士」のところにも、「にう」と書いてあります。

ここは、「にゅう」ではなく、「にう」ととなえることを示しています。

この後も何か所か、「ワル」という表記が出てきます。その部分は、「博士」に書いてある文字のままとなえます。

次の「本願」の「ほん」ですが、ラの音でまっすぐとなえます。

そして、「がん」ですが、ここは、「善導独明」の「どく」と同じとなえ方です。

「がん」の「が」は、ソの音でとなえ、途中でファの音に下がり、またソの音に戻ります。そして、最後に「ん」の言葉をつけます。

次に、「大智海」ですが、「だい」はラの音でまっすぐとなえ、「ち」はソの音でまっすぐとなえます。

そして、「かい」は変則的で、4拍になります。

二句前の「与逆悪」の「あく」と同じとなえ方です。

「かい」の「か」は、ファの音で1.5拍となえ、その後、ソの音に上がります。

そして、「い」の言葉を発音すると同時にレの音に下がり、2拍となえます。

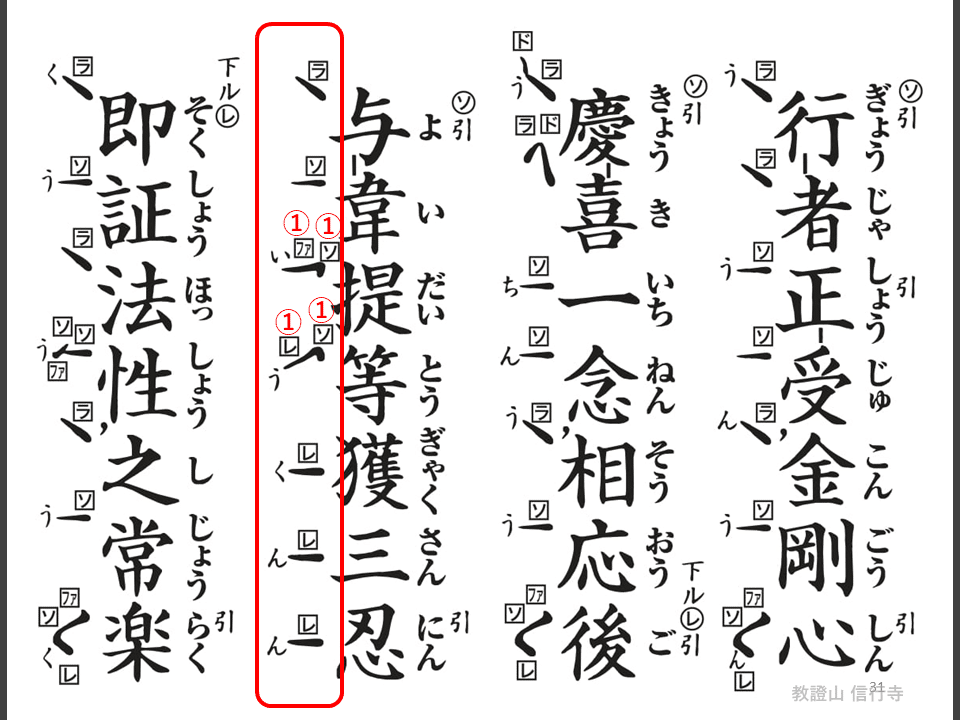

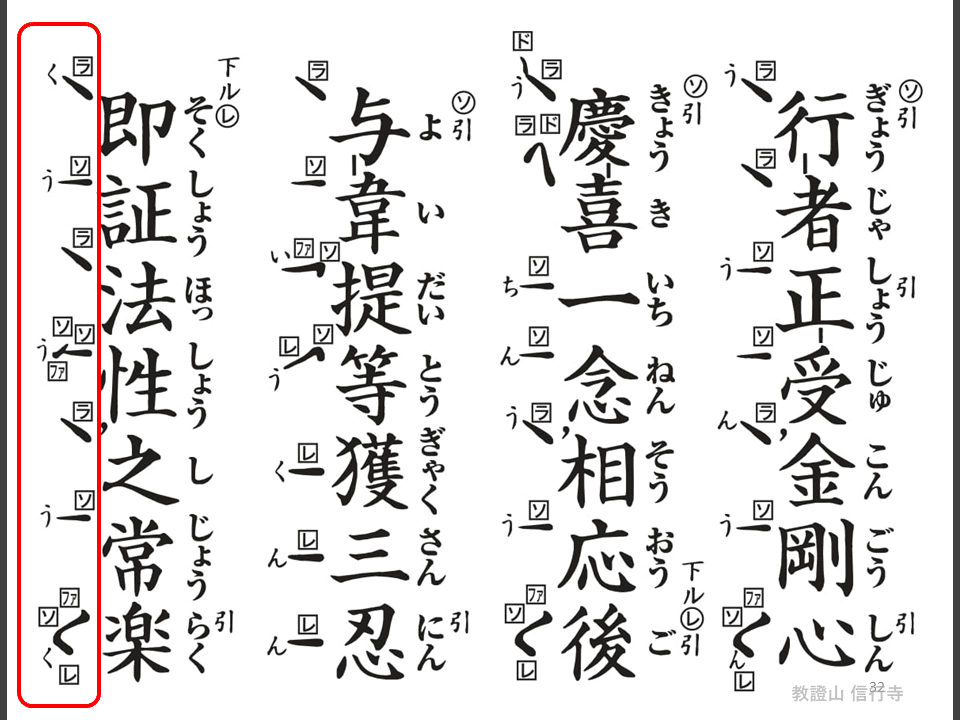

◆行者正受金剛心

ここまで見ておけば、その後は繰り返しなのですが、慣れるために、次の四つ句も見てみましょう。

「行者正受金剛心」とあるページをお開けください。

「ぎょうじゃ」という部分は、どちらもラの音でまっすぐとなえます。

「しょうじゅ」は、どちらもソの音でまっすぐとなえます。

「金剛心」の「こん」はラの音でまっすぐとなえ、「ごう」はソの音でまっすぐとなえます。

そして、「しん」は変則的で、4拍になります。

一句前の「大智海」の「かい」と同じとなえ方ですね。

◆慶喜一念相応後

次に、「慶喜一念相応後」の句ですが、この句は、四つ前の「矜哀定散与逆悪」の句と「博士」が同じです。

つまり、「矜哀定散与逆悪」の句と同じとなえ方になります。

「慶喜」の「きょう」は、「きょ」がラの音で1拍、その後、2拍目でラの音のまま「う」を発音し、その後、ドの音まで音が上がります。

「慶喜」の「き」は、ドの音で1拍、その後、2拍目でラの音に下がります。

その後の「いちねん」は、どちらもソの音でまっすぐとなえます。

「相応後」ですが、「そう」はラの音でまっすぐとなえ、「おう」はソの音でまっすぐとなえます。

「ご」は、先ほどの「金剛心」の「しん」と同じとなえ方で、4拍になります。

◆与韋提等獲三忍

次に、「与韋提等獲三忍」の句ですが、この句は四つ前の「光明名号顕因縁」の句と「博士」が同じです。

「光明名号顕因縁」の句と同じとなえ方になります。

「与韋」の「よ」は、ラの音でまっすぐとなえ、「い」はソの音でまっすぐとなえます。

次の「だい」の「だ」は、ソの音で1拍となえ、ファの音に下がり1拍となえます。そして、最後に「い」の言葉を発音します。

「とう」も、ソの音で1拍となえ、レの音まで下がり1拍となえます。

「獲三忍」ですが、いずれもレの音で、2拍ずつ、まっすぐとなえます。

「ぎゃく」の「く」や、「さんにん」の「ん」の言葉は、「博士」の最後に書いてありますので、最後に発音します。

◆即証法性之常楽

次に、「即証法性之常楽」の句ですが、この句も四つ前の「開入本願大智海」の句と「博士」が同じで、同じとなえ方になります。

「即証」の「そく」は、ラの音でまっすぐとなえ、「しょう」はソの音でまっすぐとなえます。

「法性」の「ほっ」は、ラの音でまっすぐとなえます。

そして、「しょう」ですが、ここは「開入本願」の「がん」と同じとなえ方です。

「しょう」の「しょ」は、ソの音でとなえ、途中でファの音に下がり、またソの音に戻ります。そして、最後に軽く「う」の言葉をつけます。

「之常楽」の「し」はラの音でまっすぐとなえ、「じょう」はソの音でまっすぐとなえます。

「らく」は、先ほどの「相応後」の「ご」と同じとなえ方で、4拍になります。

ここまできたら、後はおおよそ同じとなえ方になります。

◆唯可信斯高僧説

偈文の最後にある「唯可信斯高僧説」という部分をご覧ください。

ここだけ、少しとなえ方が違います。

この一句は、「行譜」も「草譜」も、同じとなえ方です。

基本的には、漢字1文字に対して2拍ずつでとなえます。

最後の「高僧説」の「せつ」は、変則で4拍になります。

ただし、「次第にゆっくり」という表記もあります。

ですので、拍を基本にしながらも、少しずつゆっくりになっていくようにとなえます。

さて、「唯可信斯」の「ゆい」は、「ゆ」がファの音で1拍、「い」がソの音に上がり1拍です。

その次の「かしんし」は、それぞれソの音でまっすぐとなえます。

「高僧説」の「こうそう」も、それぞれソの音でまっすぐとなえます。

そして、「せつ」は、まず「せ」をファの音でとなえます。その後、ソの音に上がりますが、上がる時に丸く上がります。

この「せ」の部分で2拍です。

そして、丸くあがったところで、「つ」と発音し、ソの音で2拍となえます。

一応、拍がありますが、先ほど言ったように、この一句をとなえていく中で、次第にゆっくりになるようにとなえます。

そして、「説」の文字の左下に丸が一つありますので、ここで鏧(きん)を一回打ちます。

◆

いかがだったでしょうか。

今回は、「正信念仏偈」の「行譜」の後半のとなえ方を解説させていただきました。

「行譜」の後半部分は、譜(ふし)があり、音楽的な要素が強い部分ですので、難しく感じられたかもしれません。

ですが、とても旋律の美しいところだと思います。

今回のとなえ方の解説を参考にしていただき、是非おとなえなさってみてください。

最初は、お一人でとなえるのは難しいかもしれません。

ご一緒におとなえいただける動画も別に用意しますので、そちらに合わせながら、ご一緒におとなえしてみてください。

合掌

福岡県糟屋郡 信行寺(浄土真宗本願寺派)

神崎修生

▼Youtube「信行寺 寺子屋チャンネル」

https://www.youtube.com/@shingyoji/

仏教や仏事作法について分かりやすく解説しています。

▼信行寺公式 LINEアカウント

https://lin.ee/53I0YnX

信行寺の日々や行事の情報などをお届けしています。

▼他の読経の記事

お経・読経|神崎修生@福岡県 信行寺|note

■信行寺HP

https://shingyoji.jp

■Youtube

https://www.youtube.com/@shingyoji/

■Instagram(公式)

https://www.instagram.com/shingyoji.official/

https://www.instagram.com/shusei_kanzaki/

https://twitter.com/shingyoji1610

■TikTok

https://www.tiktok.com/@shuseikanzaki

https://www.facebook.com/shingyoji18/

■note

https://note.com/theterakoya

■LINE

https://lin.ee/53I0YnX

◇参照文献:

・『勤行意訳本』/神崎修生

(『勤行意訳本』については、信行寺までお問い合わせください。 https://shingyoji.jp/ )

南無阿弥陀仏

いただいた浄財は、「心豊かに生きる」ことにつながる取り組みに活用させていただきます。