『HUD』の普及にはもう少し時間が掛かりそうな件

木曜日はクルマ談義です。

『HUD』という略号の意味がすぐに分かる方は、そこそこのクルマ好き言えそうです。

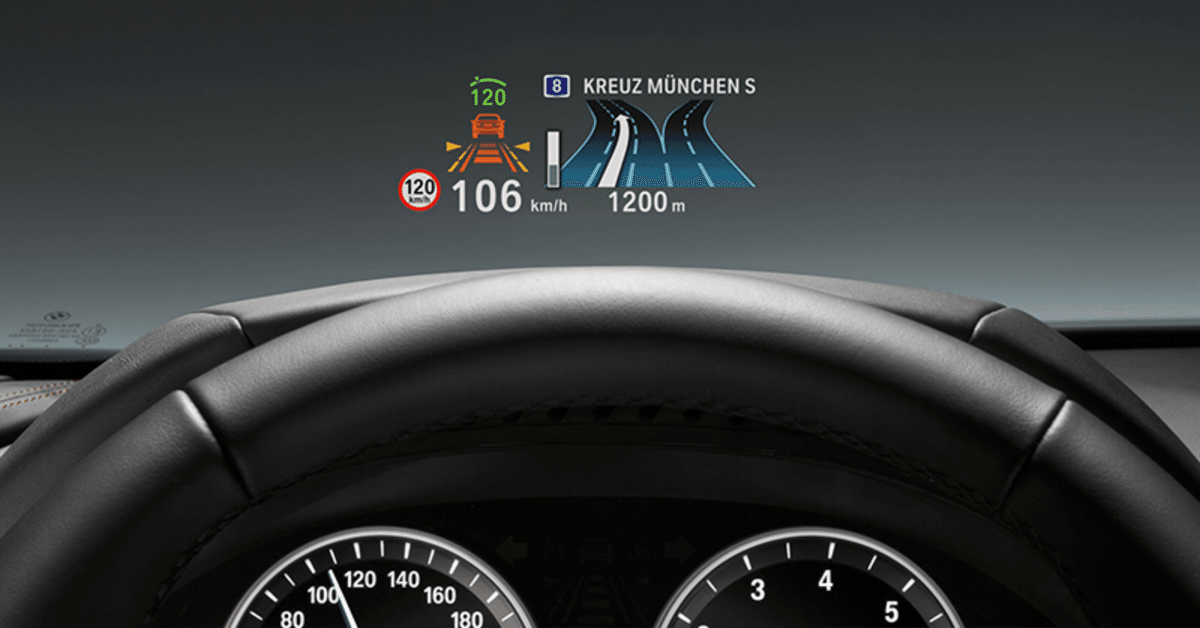

Head Up Displayの略で、『クルマのフロントガラスに速度計等を映し出す装置』と書けば、ご理解いただけますでしょうか?

速度計なんて、運転席から見てハンドルの向こう側にあるやつでいいんじゃないの?と、多くの方が思われるでしょう。世界で初めて自動車のメーター類が搭載されたその時から、恐らくずっとその位置にありましたから。

中には、miniやPRIUSで『センターメーター』といって速度計が運転席と助手席の真ん中にあるタイプもありましたが、運転中の視線移動が大きいとして、流行らなくなってきました。

とはいえ、ハンドルの奥の方にあったとしても、前方を観ながら運転する時とメーターを見る時とで『視線移動』があるぞ!ということで、フロントガラスに情報を投射しようとしたのが、HUDです。

もともとは、HUDは戦闘機の為に開発されました。

広角な視野から敵機を発見し、コンマ秒を争いながら操縦せねばならない。そんなシーンで、コクピットの計器類に目を落としていたら、まさに命取りになります。

フロントシールド超しに前方を見ながら、同時にいろんなデータを読み取る為に、ガラスに情報を投射するHUDシステムが開発されたわけです。

今ではジャンボ機にも当たり前に設置されています。

世の中の民生用の新技術は、得てしてこの手の軍事技術や宇宙工学からの転用で発展してきました。

海外ではBMWを筆頭に主要なメーカーで順次採用されていきましたが、日本国内では、MAZDAがその先陣を切りました。

今でこそ、LEXUSを始め各社の高級車で設定されてはいますが、ランクを問わず設定モデルが豊富なのは今でもMAZDAかと思います。

ただそのHUDは、購入時こそ『憧れの装備!』として喜ばれるものの、実際に乗り始めてからはあまり活用されなかったり、結局はスイッチをOFFにしたままで乗っているオーナーさんが意外と多くいらっしゃると聞きました。

いわく、『目にうるさい』、『データを凝視してしまう』、『景色とディスプレイの視界深度が異なる為、ピントが合わず目が疲れる』云々…

『視界深度』の問題については、フロントガラスの手前に投射用のスクリーン(透明なプラ板)がせり出してくるタイプと、フロントガラス内側に特殊なシールが貼ってあってそこに投射するタイプの2通りがあって、それぞれ一長一短があるようです。

また、ピント調節云々については老眼が進むほどに辛くなります。

『目にうるさい』については…、

メーカーによっては、走行速度のみならず制限速度やナビ情報までが投射されるようで、更にそれがカラフルになればなるほど、最初は嬉しくても、慣れたら鬱陶しいという状況は想像に難くありません。

今後、HUDがファミリーカーの定番になるかどうか、もう少し時間が掛かりそうです。

お読みいただき、ありがとうございます。『♡スキ』いただければ励みになります! フォローやコメントも、さらに嬉しいです!

曜日ごとにテーマを決めて毎日書き綴っています。ご興味あるカテゴリーのバックナンバーも是非ご一読ください。

下線部をタップいただければ、各マガジンに飛びます!

(月曜日)キャリア・定年・週末起業

(火曜日)音楽・ギター・楽器

(水曜日)オヤジのファッションウォッチング

(木曜日)ええ歳こいてクルマ好き

(金曜日)グルメとお酒のお話し

(土曜日)徒然なるままにノンジャンル

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?