風紀委員、ロードバイクに乗る

1

無機質な影がとてつもない速度で私の傍を横切った。皮膚が捲れるような風が巻き上がる。

音もなく過ぎ去ったそれに動揺した私は思わず転びそうになった。なんとか転ばなかったものの、代わりに左足を脇の地面に着いてしまった。

私は道路の先に顔を向け、その影の正体を確かめる。4人の自転車乗りの集団だった。色とりどりの、ピッチリ肌に密着したスーツに流線型のヘルメットを身に着けていた。そして彼女らは普通の通学用自転車ではなく、プロのレーサーが乗るような細長い自転車に跨っていた。

「危ないでしょ!」と叱ろうと口を開けた時には既に4人組の影は小さくなっていた。

彼女たちは今年度から設立された自転車同好会のメンバーたちだ。通学時は特別にサイクルジャージの着用を許可するという通達がこの前、私たち風紀委員会にも届いた。

一方いま、この土手道を歩く他の生徒たちは私と同じ制服を着ている。学校は学ぶために行くものであり、自転車はあくまで通学手段の一つだ。

それに比べ、私物の自転車で自由気ままに走る彼女たちは生徒の規律から明らかに逸脱している。

私は左足の靴を確認した。幸い、派手に汚れてはいなかったが、土埃が少し付いてしまっていた。鞄の中からウェットティッシュを取り出し、汚れを伸ばさないように靴をそっと拭いた。応急処置としてはこれくらいで十分だろう。

私は土埃の付いたティッシュを指先でつまみながら、学校へ向かった。

2

学校に着いた私は授業が始まる前に教務室に行き、今朝の件を自転車同好会の顧問の先生に報告した。

その先生は20代そこそこの若い女性で、制服を着ていたら生徒と間違われそうな顔立ちだった。

よく言えば物腰柔らかそうで、悪く言えばお人好しそうな雰囲気を持っていた。机の上にはお菓子が何個か皿の上に乗っていた。

本当のことを言えば、この先生より先に風紀委員会の先生に言いたかったが、ここは先に部活顧問の先生に言うのが筋だろう。

それに、この先生の注意の効果は期待できないので、いずれにしても委員会の先生に言う流れになるはずだ。

授業の最中、私は合間を見て教室にいる同級生たちを見渡した。

確か同好会のメンバーは全員私達と同学年だと記憶している。もしかしたらこの教室に紛れているかもしれない。

とは言うものの、メンバー一人ひとりの名前まで覚えていなかった。名字だけでも覚えておけばよかった。

朝はあれだけ派手な格好をしていた彼女らだが、制服に着替えられると他の生徒と全く見分けが付かない。

その上、クラスが替わったばかりなので馴染みのない生徒が多い。

本当なら見つけて呼び出してやりたいところだったが、これ以上気を取られていては授業に集中できないので、日中は断念することにした。

ならばと思い、放課後に校内の見回りをするフリをして旧部室棟で自転車同好会の部室を探すことにした。

棟の白い外壁は薄汚れが目立っており、コンクリートの基礎も苔むしていた。ここは今となっては、古びたパイプ椅子やハードルなど捨てるに捨てられない雑多な用具を押し込むための倉庫代わりになっていた。

聞いた話によると、どうやら彼女らの自転車は高級なので、旧部室棟の使われていない一室を保管場所も兼ねた部室として使わせているらしい。

どこまで彼女らを甘やかせば気が済むのだろうか。真面目な生徒たちが馬鹿を見ているみたいじゃない。まだ5月だというのに窓から差す橙色の西日がじりじりと私の肌を焼いていた。

廊下の奥で、「自転車同好会」とマジックで書かれた張り紙が付けてある扉を見つけた。昭和に塗られたであろうベージュのペンキがところどころはがれかけていた。

ここが例の部室だ。扉に小さな窓が付いていたので、私は中をそっと覗き込んだ。

中の部室は古びた部屋にも関わらず、綺麗に掃除が行き届いていた。スタンドに立てられた色とりどりの自転車が狭い部室の3分の1ほどを占有していた。

制服姿のメンバー4人は限られたスペースに置かれたテーブルを中心に輪を作り、何やら込み入った話をしている様子だった。

制服を着崩している様子はなく、全員いい子そうな顔立ちだった。

扉越しに話が聞こえてきた。

「今日、先生からも話があったけど、今度からもっと注意して乗ろうよ」

「一応注意はしてるつもりなんだけどなぁ」

「集団になるとどうしても気が大きくなるって言うしね」

メンバーはみな悪びれた表情を浮かべていた。目の敵にしていた彼女たちがそんな顔を浮かべる様子を見てしまって、私も気まずい気分になってきた。

そしてふと壁に貼ってあるカレンダーに目が行った。カレンダーには自転車選手の写真が載っていた。そしてその下には「ワナナベサイクル 試乗体験実施中!」の文字があった。

ここまで来たなら私も同じ目線に立つべきだろう。

3

そういうわけで土曜日、私はワナナベサイクルの場所を調べて顔を出すことにした。その店は、土手道を降りてから平垣で覆われた古い住宅街に入り、しばらく歩いた一角にあった。

店の面積はそれほど広くなかったが、あの子たちが乗っていたような自転車のフレーム部分だけが所狭しと並んでる様子がガラス張りの窓から見えた。車輪とサドルが無い状態で売り出されているあたり、素人の私でも専門店だということが分かる。

そして入口のドアにはあの「試乗体験実施中!」のポスターが貼ってあった。

常連客と思しき人たちがドアを挟んだすぐ近くで店員と和気あいあいと話し込んでいた。

よそ者の私が割って入るのは悪い気がし、真鍮のドアノブを取ろうとする手がなかなか伸びない。

いや、入口に堂々とキャンペーンのポスターを貼っているのだ。客である私が入って何も悪いことは無いはずだ。

そう意気込んでドアノブに手を伸ばしたとき、後ろから誰かに声を掛けられた。

「あらいらっしゃい」

声の方向に振り向くと、栗色の髪の女性店員が私に微笑んでくれた。すらっと伸びた体躯でいかにも自転車が似合いそうだった。

「お店に入るか悩んでいるあなたが放っておけなくて」

「どうもありがとうございます」

「いえいえ、いいのよ」と店員さんは手を軽く振って笑う。わざわざ私のために気を利かせてくれたのだろうと思うと、それだけでほっとする。

「自転車の試乗体験?」

「ええ、そうです」

「へー、あなたも関川高校の子?」

「そうですけど……どうして?」

「自転車同好会のお友達かと思って」

「あっ……いえ、違います……」先日、彼女らを𠮟りつけようとしたなんてとても言えない。

「たまたまポスターを見たものでして」と少し誤魔化した。

「へー。最近けっこう若い子多いのねぇ」と店員さんはまじまじと私を見つめる。「どうぞ、よかったら入って」

店員さんに救いの手を差し伸べられたおかげで、私は店の中に入ることができた。店内は狭いながら綺麗に整頓されており、さながら例の部室のようだった。

その店員さんから自転車の基礎知識をいろいろと教わった。同好会の子たちが乗っているタイプの自転車はロードバイクといってスポーツ用として一番王道のタイプらしい。しかも高級なものは車体がカーボンでできており、場合によっては完成品で7kgを切るものがあるらしい。

その他にもマウンテンバイク、クロスバイクなどのタイプもあるそうだ。

「自転車の種類はだいたいこんな感じだけど、いいかしら?」

「だいたいは」

「今うちで体験できるのはあそこのコーナーに置いてある5種類からなんだけど――」

店員さんが脇に並んでいる体験用の自転車を見せてくれた。ロードバイク4台にマウンテンバイク1台。先ほどの知識のおかげで見分けが付いた。

そして私は、青と白のツートンのロードバイクに吸い込まれるように目を奪われた。水色と言うには深く、群青色と言うには明るい、絶妙な青色。白色とのコントラストが美しい。しなやかに曲線を描くフレームが照明を艶やかに反射する様子にうっとりとしてしまう。

「きれい……」いつの間にか私はそんなことを口に出していたようだ。

「この自転車に惹かれるとはお目が高いわね」

「え?」

「この自転車は70万円、この中で一番高い自転車よ」

「な、ななじゅうまん!?」どうりで綺麗すぎたわけだ。「そんな、もっと安いので十分ですよ!」

「大丈夫よ、保険かけてあるから。それに今まで壊した人なんて一人もいないから安心して」

ほかのロードバイクを見てみた。黒一色のもの、黄色に白いラインが入ったもの、白地に黒いロゴが大きく入ったもの。どれも負けないくらい綺麗に見えたが、なぜかこの青い自転車ほどピンと来なかった。

「これで決まりのようね」店員さんは察したようだ。「……とその前に、ジャージも見てみましょ」

ジャージとは、まさかあのピッチリしたスーツのことだろうか?あの服を身に纏う自分など想像もつかない。

「えっ、この私服で十分ですよ!」

「最初はみんなそう言うけど、パンツは履かないとお尻痛くなるわよ?」

私はそっとロードバイクのサドルを触った。サドルはプラスチックのように固く、私が想像していたゴムみたいなクッション性はほとんど無かった。なるほど、これは確かに普段着のまま跨るのは難しそうだ。

「お、お願いします……」

今度はサイクルウェアのコーナーに連れていかれた。店員さんがあれこれ私にジャージを見せてくれる。

渡されたのは先ほどのロードバイクと同じように青と白のツートンのウェアだった。そしてパンツは黒一色。

「あなたはキリっとしてるから青い服とか似合うかと思って。待っててあげるから試着室で着てみて」

私は試着室に入り、渡された服一式をまじまじと見てみる。本当にこれを着なきゃいけないんだ。今着ている普段着を脱ぎ、下着姿から直接ジャージの上下を身体に通した。

見た目通り肌にぴっちりと纏わりつき、肩がギチギチと締め付けられる。下のパンツも股間のあたりに分厚いパッドが入っていて違和感がある。本当にこれでサイズが合っているのかな。

そしてこれが試着用に着まわされていると思ったら少しむず痒くなってきた。

とりあえず着替え終わったので、試着室から出た。

「これ、サイズ大丈夫なんですかね?」

「まあ!思った通りバッチリよ!ほら、鏡を見て!」

試着室の扉に備え付けられた鏡に、サイクルジャージに身を包んだ私の姿が映った。すらりとボディラインが際立った自分がそこにいた。別人になったようで少し恥ずかしい。

しかし、店員さんに褒められて悪い気はしなくなってきた。コスプレする人もそういう気分なのだろうか。

いつの間にかむず痒さも忘れていた。

「あとはこのヘルメットとゴーグルをして……」

うわっ、これ完全にベテランのライダーじゃん。誰がどう見ても素人に見えないよ、私。上級者に煽られたりしたらどうしよう。

「あの……初心者がこんな格好していいんですかね?」

「大丈夫よ、誰もあなたをからかったりしないわよ。自転車界じゃある意味これが正装みたいなものだから」

正装――たとえば学校なら制服。自転車ならこのジャージということだろうか。郷に入れば郷に従え、だ。

「じゃあ早速、ロードバイクに乗ってみましょ」

私は店の外で乗り方を教わった。実際にロードバイクに跨ってみると、ママチャリと全然違うことがすぐに分かる。前傾姿勢で身体のあちこちが突っ張っている。

つま先立ちしないと地面に足が届かない。パッドがあるとはいえお尻にサドルが突き刺さって痛い。ハンドルを持つ腕に全体重がのしかかってプルプルと震える。

だんだんと自転車同好会の子たちの事情が分かってきた。あのサイクルジャージは不要物ではなく必需品だったのだ。

たしかに制服でこの格好を維持するのは無理だ。制服が傷むし、何より事故の元になりかねない。

あとは変速ギアの説明も受けたが、ほとんど頭に入らなかった。変速付き自転車に乗るのは今回が初めてだった。しかも変速機が左右のハンドルに二つあるので頭がこんがらがってしまう。

「ギアは確かに難しいわね。慣れてからでいいわ。あとは実際に漕いでみて」

「漕ぐって、どうすれば……?」

「普通の自転車と同じように漕げばいいのよ」

普通って……ロードバイクとママチャリは全然違うようにしか見えないけど。しかし先入観念はよくない。とにかく普通に漕いでみよう。

ペダルに力を入れると、ふわっと羽を足を乗せたようにペダルが軽く沈んだ。自転車は水に浮かべた小舟のようにすっと進む。

わずかな力で10メートルくらい進んだ気がした。これならどこへでも行ける――。

「試乗ってどこまで行ってきていいんですか?」

「近くの河川敷を赤い橋まで往復してきていいわよ」

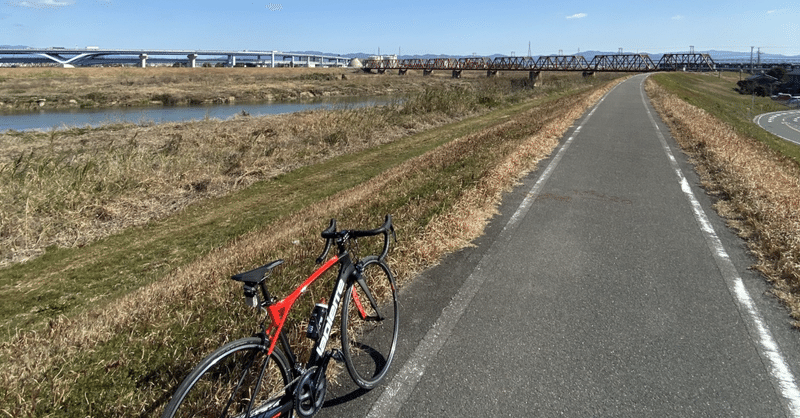

出発前に空気圧を確認し、ライトを点灯させる。そして最後に後方を確認し、私は前に漕ぎ出した。店員さんが去っていく私を見送ってくれた。

4

慎重に漕いでいるつもりでも想定以上にスピードが出てしまう。低い速度を維持しようとすると不安定になる。

ここはまだ住宅街の中。私は前かがみの姿勢でふらふらと自転車にしがみ付いていた。

平垣で見晴らしが悪い上に道が狭く、一時停止の交差点が多い。そしてロードバイクは脚が地面に付きづらい。

河川敷までそう遠くないはずなのにロードバイクの特性が仇となってそれが何倍にも長く思える。いっそ手で押して歩いた方が早いのではないだろうか。しかし人目が気になって手で押すのは恥ずかしい。

私はおぼつかない足取りで自転車を進める。この交差点を過ぎれば河川敷に入る――。

灰色の平垣はそこで終わり、そして河川敷に出た。

遮るものがない5月の澄み切った空が私を包み込んだ。ペダルを蹴るスピードがだんだんと上がってゆく。

漕げば漕ぐほど滑らかに自転車は私に応える。歩きの時より草花がみずみずしく鮮やかに見えてくる。

この前傾姿勢は効率よく力を入れるための設計。ペダルは踏むのではなく蹴るもの。このスピード域になると私も自然に意識できるようになってきた。

そろそろ折り返し地点の赤い橋が見えてきた。この橋は幹線道路が架かっており、横断するには少し手間がかかる。距離的にも折り返し地点としてはぴったりだろう。

この自転車の乗り方が分かってきた頃合いだった。私は橋の前で折り返し、ギアの変速に挑戦してみた。

たしか後ろのギア――簡単にギアを変えるのは右手側のパドルだったはず。

カチリ、とギアが入った音がした。ペダルが少し重くなった。

これで更なるスピードが出せる。

エンジンでもモーターでもない、紛れもなく私の脚でこのスピードを出している。漕げば漕ぐほどこの青い自転車は応えてくれる。

スピードと共に景色と一体になるこの感覚。一度知ったらもうやめられない。

私はこの自転車が好きだ。身体が更なるスピードを求めている。右手のギアをもう一段入れようとしたその時、河川敷の階段から小さな子供が突然顔を出してきた。

「あぶなっ――」

咄嗟にブレーキを掛けようとしたが、パドルに手を掛けていた右手が滑った。左手だけで必死にブレーキを握る。

ズザザっとタイヤを削る音と共に自転車は急停止し、子供と反対側に倒れた。そして私は思いっきり右ひざをすりむいてしまった。

私は涙と漏れそうになる声を噛み殺し、子供の方へ駆け寄った。自分のことは二の次だ。

子供に大きなけがは無かったが、尻餅ついて泣いていた。

私は急いで子供に駆け寄った。

「ねえ、大丈夫?ごめんね、お姉さんのせいで……」

子供は何も答えず、ただわんわんと泣きじゃくっていた。どうしよう、私、何もできない……。

すると、私と同い年くらいの女子が階段を駆け上がってきた。

「タカシ!勝手に一人で行っちゃダメって言ったでしょ!?」

どうやらその子の弟だったようだ。

「ごめんなさい、うちの弟が迷惑かけてしまって……」

「いえ、私が調子に乗ってスピードを出していたのが悪いんです」

その女子はよく見たら先日のぞき見したときにいた自転車同好会のメンバーの一人だった。

「あなたって関高の自転車同好会の――」

「え?どこかで会ったことあったっけ?」

ここで誤魔化して逃げようか考えたが、私も自転車で大事故を起こしそうになったのだ。勇気を出して正直に話すことにした。

「私、2年3組で風紀委員やってるの」

「あ!この前私たちに報告があった人ね」

ドキリ、と胸が高鳴る。自分で偉そうなことを言っておいて、彼女の前で醜態を晒してしまった。何を言われても文句は言えない。

先手を打って私から謝るべきだ。

「ごめんなさい!私、あなた達を悪く思ってたの!でも、こうして自転車に乗ってみると調子づいてスピードを出してしまって、あなたの弟さんを巻き込んでしまって……」

「ぜんぜん、むしろ大事にならなくて良かったよ。私も弟から目を話してたのが悪いし。それに、私たちも自転車乗るとたまにハメ外しちゃうし……」

彼女は私を許してくれた。

「そうだ、自転車は――!」

自転車のダメージを確認したが、ハンドルに巻かれたテープが少し擦れていた。

「これワタナベサイクルからレンタルしたやつなんだ」

彼女も自転車を確かめてくれた。

「これくらいだったら大丈夫そうだね。テープは巻きなおせば大丈夫だからさ」そしてふと彼女が私の右ひざを見て目を丸めた。「あなた、擦りむいてるじゃん!?」

彼女は手提げ鞄から傷薬と絆創膏を取り出し、私に応急処置してくれた。

「あ、ありがとう、ございます……」

「べつにいいって、困ったときはお互い様だから。それに同じクラスだから敬語なんていらないよ」

「ひょっとして、同じ3組?」

「そ。さっきあなたが言ってて知ったけどね」

そして彼女は私に手を差し伸べた。私はその手を握り返した。

「これで私たち、友達ね。自転車乗りに悪い人はいないから」

それから彼女は弟と共に帰っていった。

あの子、すごくいい子だったなぁ。一人で勝手につんけんしていた私が馬鹿らしく思えてきた。

私も自転車を手で押してワタナベサイクルに引き返すことにした。自転車に乗る気分にはなれなかった。

5

店に戻った後、さっきの店員さんに一部始終を正直に話し、改めて自転車を点検してもらった。

「自転車は無事だけど、問題はあなたね。ダメよ、公道はあなただけのものじゃないから」

「すみませんでした……」

私が同好会の子たちに言いたかったことをそのまま店員さんに言われてしまった。

「あの子たちにもよく言ってるんだけどね。事故に遭ったら取り返しのつかないことになるからね」

会って間もない人に叱られるて気分は決して良くないが、一見客の私にも心配してくれているのだと思うと嬉しくなった。

「それで、どうだった?楽しかった?」

「事故以外は、まあ……」

「ふふっ、ならそれでいいわ。その気持ちを忘れないで次からちゃんと気を付けること」

次?

「ロードバイクって安いものだと10万ちょっとで買えるんだけど、どう?さすがに今日の自転車ほどじゃないけど」

私は自分の通帳の残高を思い返した。たしか10万以上は余裕であったはずだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?