『走れメロス』を〈構造〉で読んでみよっか。(1)

はじめまして、クロゾフです。今回は『走れメロス』を〈構造〉を視座にして読み解いていこうと思います。

さてまずはこの〈構造〉という仮説から説明してみましょう。まず、下の図を見てください。

よく見るタイプのクイズですね。バナナとトマトとスイカがあって、それらがなにかしらを意味しているようです。いかがでしょうか、いわゆる代数の問題とでも言いますが、小学校の時には△とか□で登場したのに、中学生になった途端、かっこいいxとかyで突然いきり始める、あの代数の問題と一緒ですね。ええ、これがいわゆる〈構造〉です。どういうことかといいますと、詰まるところ、こういう代数の問題は、別に何をそこに当てはめようが、成立していること、そしてそれぞれの位置に違うものがあてはまること(もし全ての位置にバナナがあれば、この代数式は成り立ちませんよね。〈構造〉を学ぶと頻出の「差異」と言う言葉は、まさしくこのことです。さらに申せば、バナナとその他が違うということから、その本質が二項対立であることもわかります)が重要で、〈どんな記号を使うのか〉というのは、どうでもいいんですね。バナナの場所におちんちんを入れても、スイカの場所にビーチボールをいれても、この式は成立しています。大事なのは、その位置なのです。〈構造〉は内容を問わないのです。

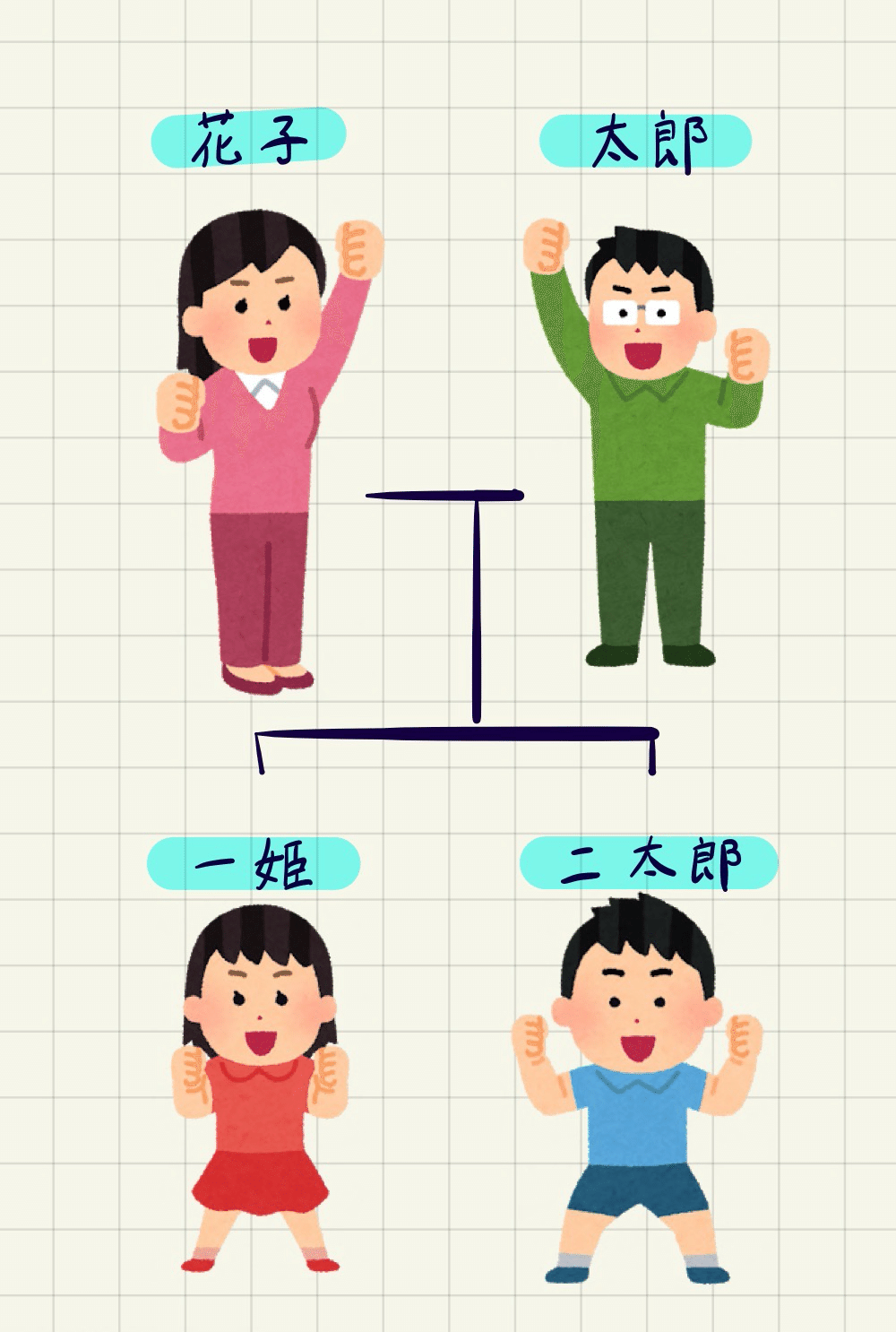

もう少し、違うたとえで〈構造〉を追っていきましょう。次は平和な田中さんの家庭です。

卒業して2年後、大学の同期である太郎さんと花子さんは結婚し、そのまた3年後に一姫ちゃんと二太郎くんをもうけた、それはもう幸せな家庭です。いいですね、いつになったら僕はこうなれるんでしょう。

おや、あのマッチョはだれでしょう。どうやら、花子さんの不倫相手のようです。なんだか険悪です。おっと、今度は太郎さんが家を出て行ってしまいました。どうも離婚したようです。悲しいかな、これが人生でしょうか。なんて言っている間に、一姫ちゃんは出会い系アプリで出会った三十路の男の子供を宿し、高校を中退して、結婚するようです。二太郎くんは不登校になった末、おうちに引きこもったようです。

さて、田中さんの平和だった家庭を追ってきたのですが、ここにも〈構造〉が隠れています。花子さんは太郎さんと結婚し、その後マッチョと再婚しました。また、一姫ちゃんは三十路男と結婚しました。

ここで3つの家庭を並べると、似た関係であることがわかるでしょうか。父―母―子という構造が明らかですね。さきほども述べた通り、構造は記号の内容を問わないので、太郎さんの位置にマッチョが居ようと、お構いなしなのです。そしてまた一姫ちゃんはその〈構造〉を三十路男と共に新たな家庭としての〈構造〉を再生産していきます。さらに言えば、引きこもりになった二太郎くんは、子の位置を死守することになるのでしょう。

この父―母―子という構造は実に強力な類推を促す力を持っていて、先日ちょうど鯉が空を泳ぐ祝日を迎えた我々も、たなびく大―中―小の鯉たちを、この父―母―子にあてはめて考えたはずです。

さらにいえば、これは現実のシングルマザー/ファザーも、一人二役というのはまさにこのことで、父―母がしめていた位置を、一人で占めることになります。これは別に、男には男の、女には女の役割がある、などという大昔の教訓を垂れているわけではありません。何度も言う通り、「内容は問わない」のです。ですから、その空所を同性が占めようが、AIが締めようが、もしくは二人なんてものじゃなく、それ以上の数、もしくは村なんていう単位で考えてもいいはずです。なぜなら「〈構造〉は内容を問わない」んですからね。

後に〈構造主義〉と呼ばれる思想(というか方法)の発起人であるレヴィ=ストロースは〈構造〉を「要素と要素間の関係からなる全体であり、その関係は、一連の変換の過程を通じて不変のものとして保存される」と定義しました。この「変換」という概念に踏み込むとこれもまた難しくて、気も筆もなかなかすすまないのですが、先程の例でいえば、太郎さんの代わりにマッチョがあらわれて、家庭はぐちゃぐちゃにみえるものの、その構造(父―母―子)はやはり「不変」のままに維持されているのです。ここで重要なのは、太郎さんとマッチョが〈交換〉されたことです。ある種の流通が起こっているわけですね。花子さんは太郎さんよりも魅力的な男性として、その「父」の位置に居座る野暮ったい太郎さんとマッチョを交換したわけです。そしてまた、一姫ちゃんが作り出すであろう新たな家庭も、内実は田中さんの家庭とは違っていても、やはりその〈構造〉を維持しているのです。ここでは、「子」の位置にいた自分が、今度は「母」の位置へと移動するわけです。

このように過去と未来、もしくは他のある集合(ここでは家庭)と比べた時に見つけうるもの、「位置」によって、そこに当てはまる要素に、ある役割、もしくは意味を与えるもの、さらに〈構造〉に当てはまるものが変わっても不変であるもの、これを〈構造〉だということにしておきましょう。

そろそろ『走れメロス』を読み進んでいきましょうか。さて、ここにはまず大きな〈構造〉の対比として、暴君ディオニスの住む「シラクスの市」と、メロスのふるさとである「村」が舞台として登場していることは押さえておきましょう。しかもどうやら、その統治機構はテクストを読んでもよくわからないところではありますが、ディオニスの悪政により静まりかえった市の事情を、メロスが知らなかったこと、さらに2年間メロスは市に寄らなかったことから察するに、この二つの舞台は、十里という距離ゆえなのかはさだかではないのですが、直接的な政治的交流、具体的には王の支配から断絶された空間であったことがわかります。ですが、やはりその〈構造〉は相似です。

市が〈王ー国民〉という〈関係〉をもっていて、村、特にここではその一人であるメロスも〈メロスー羊〉という〈関係〉を持っている。それは言わずもがな〈支配者―被支配者〉(妹の結婚を左右するほどの、そしてメロスの財産である羊や家を譲渡することができるということは、妹さえ被支配者ということでもあるでしょう)という〈構造〉にほかならない。ここではとりあえず、舞台の対比を炙り出したが、その考察はもうすこしあとに詳しくみていこう。

さて、今度はメロスの家庭に注目する。〈構造〉に注目していると「メロスには父も、母も無い。女房も無い。十六の、内気な妹と二人暮らしだ」という記述が、実にメロスの家庭を〈構造〉的に把握するためには、もってこいの文だと思えるだろう。さきほど例でも挙げたように、家庭は実にその〈構造〉を垣間見るのに適している。ある家庭の〈構造〉は父―母―子と述べたが、その基本単位は父―母であろう。近親相姦を疑っているわけではなく、ここでは兄であるメロスと妹が、その〈構造〉を維持している。本来は「子」の位置に収まるべきところを、父と母の不在、その空白を埋めるために、必然その位置にあるのだと考えられる。そしてまた、「村の或る律儀な一牧人を、近々、花婿として迎える」という記述から分かる通り、メロスは自分の位置を、花婿に譲ることになる。

ここに関して、そのような位置の交換が、日常的に適応されていることが「メロスの妹も、きょうは兄の代わりに羊群の番をしていた」という一文からわかる。メロスの位置は、花婿はもちろん、妹でも交換可能なわけである。なんていい兄妹、なんて平和な村でしょう。そして「花婿」という記述から、メロス家にその「花婿」を加えることで、「父―母」という空白は、近親相姦を逃れた〈構造〉として、より強固になる。その時のメロスの位置は〈構造〉からある程度予測できる。〈構造〉は重複可能でもあるのだから(例えば父―母―子という〈構造〉の中では、一姫ちゃんは「子」の位置を占めながらもまた、三十路男との家庭では「母」の位置を占めることになるだ)、妹夫婦を「子」としてメロスは「父」の位置につくかもしれないし、また奥さんを見つけ出して、新たな家庭を作り出すかもしれない。なんとも平和な未来予想図である。そこにはなんの瑕疵もない。複数の類似した〈構造〉の中で、巧みに交換による変換を経ながら、〈構造〉を再生産していく。

一方王宮の中では、その「交換(可能)」ということが、王の「孤独」を招くことになる。

王宮の中でも家庭の〈構造〉は不変である。父―母―子という構造は王―皇后―お世嗣としてある。舞台となるこの王国の政治制度は正確にはわからないが、老爺が語る王の殺人の順序「はじめは王様の妹婿様を。それから、御自身のお世嗣を。それから、妹様を。それから、妹さまの御子さまを。それから、皇后さまを。それから、賢臣のアレキス様を。」から推測できるのは、その王の位置を交換しうる、いわゆる王位継承権に近いものから殺していることだ。何度でも申し上げる通り、「〈構造〉は内容を問わない」のですから、王の位置には誰でもつけるのですが、一応ここには伝統という側面があり、ここでは恐らく血統なのでしょうが、妹婿から殺したことを考えると、どうやらお世嗣は歳若く、妹婿がその後見として、実質的な王位につくことも可能であったことも推測できます。つまるところ、この王宮の悲劇は、まさしく〈構造〉の「交換可能」という特性が引き起こしたとも言えます。

さて、ここでこの二つの家庭を並べてみると、メロスが激怒した理由も炙り出されていきます。メロスは妹婿、自身と交換可能である対象を祝福する一方、王はその交換可能な対象を皆殺しにする勢いなのです。相似の〈構造〉の中で、自身と同じ位置にいながら、異なった振る舞いをする王に対して、メロスは自身の正義を振りかざす。

ここで確認したいのは、メロスが、王が王としてあることができるその市において、全くもって部外者であることだ。先ほど述べた通り、市と村は断絶した空間である。王―国民という〈構造〉の中に組み込まれていないメロスは、不協和音、ノイズ、もしくはその〈構造〉における一つのカオスとしてある。その証拠に、ディオニスはメロスとの会話で、ひたすら困惑し、そして嘲笑う。メロスの言葉に王は「憫笑」し、「低く笑」う。王の論理からすれば、メロスの論理は、到底筋の通るものではなかったからだ。王とメロスの関係は、また邪智―単純というように対比することもできる。それはまた、市―村におけるその〈構造〉を維持するための倫理観、もしくはそれぞれの場所での認識の違いでもある。少なくとも王は、自身が属する〈構造〉の維持のために、王位を交換できる対象を殺すが、メロスのこのある種のテロル(これは市での認識だけであろうが)は、その〈構造〉の破綻を予期させる。インディアンが野蛮な西洋人に駆逐されたように、〈構造〉は、外部からの刺激に弱い。

しかしメロスはある瞬間から、王の論理に自ら組み込まれる。メロスは「三日間の日限」を懇願する。この瞬間は、テクストにおけるその描写からも一目瞭然である。メロスは敬語を使い始めるのだ。ここで王国における「支配―被支配」という〈構造〉に自ら取り込まれたことがわかる。

いいところなんですけど、少し長くなったので、次回に続く!!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?