絵画で味わう江戸のさかな【蒲焼きと男前】

連載早々、2回連続で女性が多く登場する絵画を紹介してきた。

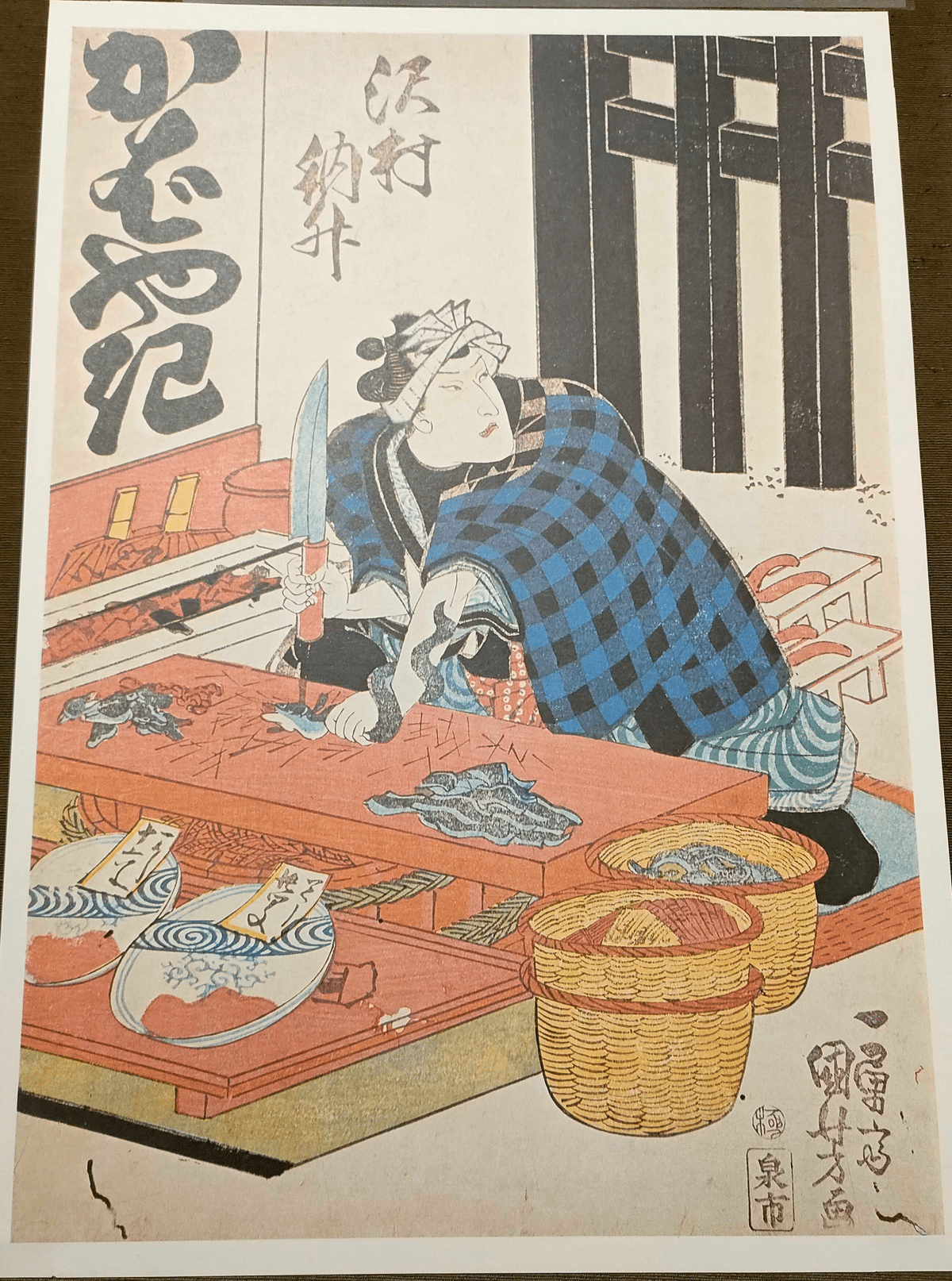

今回は、男性のみに焦点をあてた絵画をとりあげる。歌川国芳の「かばやき 沢村訥升」である。訥升は『とっしょう』と読む。

沢村訥升は、歌舞伎役者の名跡を表す。特にこの絵で描かれているのは、五代目 沢村宗十郎の若き日の姿である。そのため、この絵は町の様子をそのまま描いたものではなく、歌舞伎絵の一種である。

絵のモチーフは絵中央「沢村訥升」の左に太く書かれた文字のとおり、鰻屋である。特に2文字目と4文字目が読みづらいかもしれないが、それぞれ変体仮名/くずし字でありこれで「かばやき」と読む。

かごにひしめく鰻に脱がれた高下駄、手元に散らばった目釘の風情など、沢村訥升扮する鰻屋が高い写実性をもって描かれている。キッと振り返った色白二枚目の目線と真っすぐに立った鰻包丁、やや前かがみの姿態からなる交叉が味わい深い。まな板・かっかと燃えた炭・団扇の赤と羽織の藍色も絶妙なコントラストを描き出している。腕には鰻が生々しく巻き付いており、それをねじ伏せる姿はじつに力強い。

実は、鰻と歌舞伎は縁が深い。宮川政運の『俗事百工起源』によると、大久保今助(いますけ)という人物が鰻丼(鰻飯)の創始者として知られている。今助は中村座・市村座の金主(興行資本家)で、化政期の江戸劇壇の実力者として知られていた。

鰻が好物だったものの、多忙により鰻屋に行けなかった。しかし取り寄せるとさめてしまう。そこで大きな丼に熱い飯を入れて、その中に串ごと鰻を入れて持ち帰るということを発明した。これが鰻丼の元になったのだという。脂のたっぷり乗った鰻の身とタレをご飯と一緒にかきこむ喜びは当時も今も変わらなかったのだろう。

松下氏によると、それまで鰻と飯は別々に食べられていたそうである。昨今では完全養殖ウナギやウナギの代替肉など、形を変えてさまざまな話題が取り上げられているが、その消費スタイルは将来どのようになるだろうか。それを形作るきっかけも、上記のような意外なものなのかもしれない。

英語版のページはこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?