- 運営しているクリエイター

記事一覧

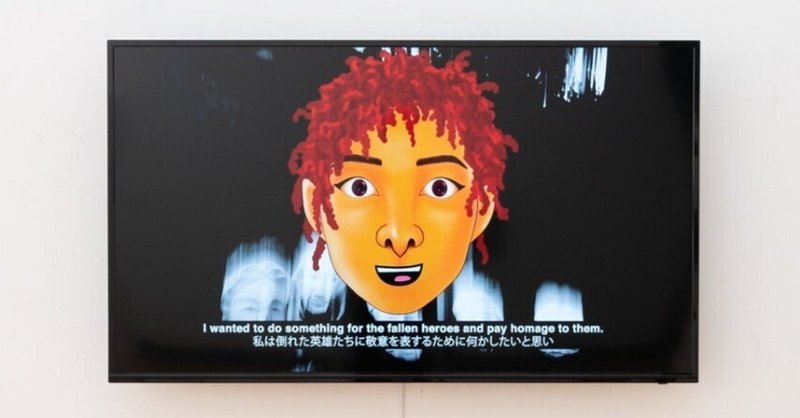

テラジア アーティストインタビュー vol.7 インドネシアチーム前編:ユスティアンシャ・ルスマナ(舞台芸術ディレクター)

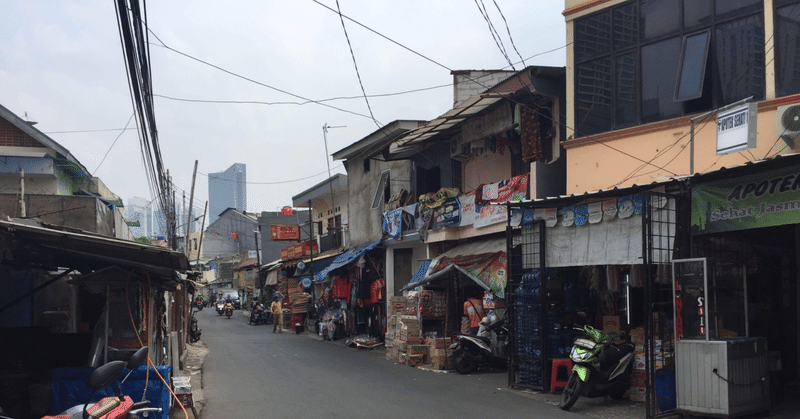

社会共同体へのリサーチからインタビュー前編は、ジャカルタを拠点にするユスティアンシャ・ルスマナ(以下、ティアン)。パフォーマンス作家として多様なアーティストらと協働し、また映像・アート・グラフィックデザイナーとしても活動している。まずは彼の活動のベースを聞いた。 「普段の活動は、リサーチ活動が多いです。リサーチ対象は地域住民や社会、社会共同体の人たちで、彼らとの関係を大切にしています。リサーチを、芸術という形にどのように変換したらよいだろうかと模索し、さまざまなメディアを扱