サッカーとオスグッド

前回は、キックフォームの崩れから考えられるJr.アスリートの怪我についてお話しさせていただきました。

フォームの崩れが怪我に繋がることやキック力などのパフォーマンスに直結することはみなさんご存知のことだと思います。

しかし、選手にいくら指導をしてもあるいはコーチからいくら指導をされてもなかなかフォームが変わらないということよくあると思います。

このような場合は、身体の柔軟性や筋力など変えていかないとなかなかフォームの修正まで結びつかないことが多いです。

蹴るときは腕を大きく使うようにと言われてもなかなか動きに反映できないことも多々ある。

— 石橋 哲平/Teppei Ishibashi (@tepez0130) November 27, 2019

口頭で修正できない場合は可動域、筋力などなにかしらの原因があるはず。

この子の場合は左の肩甲骨の動きに問題がありました。

それを修正するためにも動きのクセに合わせたトレーニングが必要。 pic.twitter.com/YQLAlkBsZc

これからは、なかなか修正できないキックフォームについて《なぜそのようになってしまうのか》を解説しながら、怪我につながらないため、パフォーマンスを高めるための身体作りついてお話しさせていただきます!

その第一弾として小・中学生を中心とサッカー選手に多く発症する《オスグッド 》について怪我の基礎知識からフォームと怪我の関係性、怪我予防のためのトレーニングをご紹介いたします!

オスグッドになる身体の特徴とは…

オスグッドとはひざの”成長痛”と聞けばわかる方も多いかと思います。

この痛みは

大腿四頭筋のタイトネスによって脛骨粗面への牽引力が増大して発症する場合と動作時の骨盤後傾が原因となる場合、さらにその両者が組み合わさって発症する場合がある。

(引用:「ジュニアアスリートをサポートするスポーツ医科学ガイドブック」)

とされており、さらに

脛骨粗面の脆弱性に加えて急激な身長増加による筋柔軟性低下が背景にあり、動作不良や運動量の急激な増加によって発症する。

(引用:「スポーツリハビリテーションの臨床」)

と言われています。

(大腿四頭筋=太もも前の筋肉。脛骨粗面=スネの骨の一部。)

この骨の成長と筋肉の柔軟性については

骨の成長により筋肉が相対的に短縮した状態となり筋の柔軟性は低下する。

(引用:「ジュニア期のサッカー選手における脛骨粗面の圧痛と下肢

柔軟性との関連性」)

と報告されています。

そのため常に大腿四頭筋のストレッチを心がけて筋肉の柔軟性を保つ必要があります。

(大腿四頭筋の柔軟性チェック方法はこちらになります。)

お尻の頂点とかかとまでの距離が10㎝以内であることが理想です。

この方法はストレッチにもなりますので硬さで悩んでいる方はこちらを実践してみましょう。

オスグッドになりやすいキックフォーム

しかし、オスグッドの原因である大腿四頭筋の柔軟性低下はフォームの崩れやクセにより”結果的に引き起こされている”と考えることができます。

オスグッドになりやすい選手のキックフォームをもう一度整理しましょう。

冒頭で紹介したnoteでも解説していますが、オスグッドになる選手の動きのクセは【後ろ重心】です。

このようなフォームでキックを繰り返した結果大腿四頭筋に負担がかかりオスグッドに繋がってしまいます。

オスグッドは大腿四頭筋の硬さだけが原因ではない

なぜ、このようなフォームになってしまうのか。

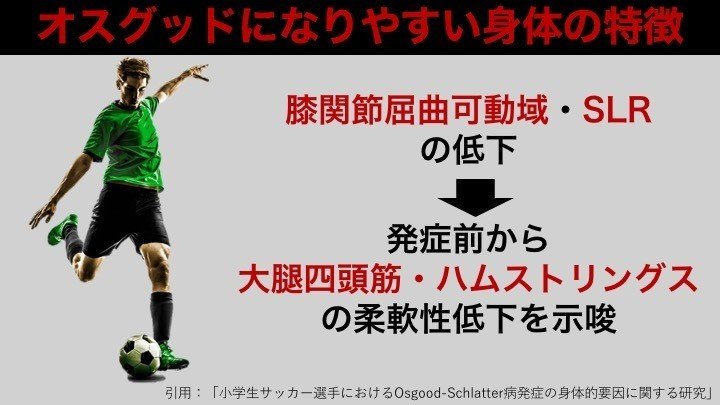

複数の研究でオスグッドになってしまう選手の身体の特徴がわかってきました。

❶ハムストリングス(太もも裏の筋肉)の柔軟性低下

SRLとは膝をまっすぐ伸ばしたまま足がどれだけ上に持ち上げ、ハムストリングス(太もも裏の筋肉)の柔軟性を確認する方法です。

確認方法はこちらになります。

このSLR角度は、中山らによると

小学生男児のSLRは一般児童では45°程度、定期的にサッカーをしている児童では70~75°。

(引用:「:成長期児童の下肢柔軟性と体格との関係」)

と報告されており、小学4−6年生のサッカー選手を対象にオスグッドの発症要因を研究した論文でも、1年以内に発症した選手のSLR角度は一般児童の角度に近い状態であったと報告しています。

このハムストリングスは骨盤にくっついており、ここが硬くなってしまうと骨盤を介して背骨がまるまり猫背のような格好になり重心が後ろに偏ってしまいます。

❷足首および下腿三頭筋(ふくらはぎの筋肉)の柔軟性低下

足関節背屈制限や下腿三頭筋の過緊張により、着地やランニング支持期などのスポーツ活動中に重心が後方化する特徴的な動作となり,これにより誘発される大腿四頭筋の遠心性収縮やトルク増大は牽引ストレスの要因となる。

(引用:「Osgood-Schlatter 病の成因と治療・予防身体特性と成長過程の観点から」)

下腿三頭筋が硬くなるとスネの骨を前に傾けることができず、キック時における重心を前に移動させることが難しくなってしまいます。

下腿三頭筋および足首の柔軟性のチェック方法がこちらになります。

【足首可動性の計測】

— 岡野 良介 (@o_kachi31) February 20, 2019

①膝を壁に着く

②母趾と踵を結んだ線を、壁と垂直にする

③踵が浮かないように母趾を壁から離す

④止まったら母趾と壁の距離を計測

9cm未満は硬いです! pic.twitter.com/nAyp0qmqO1

これらのような要因から重心を前に移動させたくても移動しきれず結果的に重心は後方に残ったままとなり、大腿四頭筋への負担が増大しオスグッドに繋がってしまいます。

オスグッド予防のためのトレーニング

オスグッドの予防には定期的に選手の身体を把握しておくことも大切なことになっていきます。

ハムストリングスはオスグッド発症前からより顕著に硬さが出ています。

先ほど紹介したSLRにてハムストリングスの柔軟性がどのような状態なのか把握したうえでストレッチを行なっていきましょう。

ハムストリングの硬さは

— 石橋 哲平/Teppei Ishibashi (@tepez0130) April 29, 2019

全身に様々な悪影響をもたらす。

【関節の安定性低下】

【全身の連動性低下】など。

要は、

全身がガチガチになって

発揮できるパワーも半減する。

どんなに鍛えても

ここの硬さで全身の動きがでなければ

鍛える意味がない。

鍛えるだけじゃなくほぐすことも。 pic.twitter.com/b0LYzlIsDg

先ほどお話ししたようにハムストリングスは骨盤にくっつき、そこを介して背骨の動きにも大きな影響を与えます。

そのため背骨も一緒に動かしながらストレッチしていくとさらに効果が上がっていきます!

下腿三頭筋は柔軟性に加えてスネの骨が前に傾いたときに安定性を与える機能も果たしています。

そのため、ストレッチだけを行うのではなく、鍛えることも大切です。

ふくらはぎの筋肉は

— 石橋 哲平/Teppei Ishibashi (@tepez0130) June 6, 2019

膝から下を固定するために

めちゃくちゃ重要です!

捻挫後はここの筋肉の力が

極端に落ちてしまいます。

放置していると

足元の固定性がなくなり

他の部位へ負担が強くなるため

新たのケガにつながってしまいます。

つま先と膝を同じ向きにしながら行いましょう!!@L_fit_ pic.twitter.com/KaFfmzKRwZ

まとめ

今回はオスグッドになりやすい動きのクセをどのように変えていくかストレッチとトレーニングを中心にお話ししていきました。

なかなか頭でわかっていても、口で言っても治らないのは、下手くそとかそういうことではなく身体がそのようにしか動けない可能性があります。

そう言った場合は、むやみやたらにキック練習をするのではなく、キックフォームに必要な身体の機能を整えていくことが重要です。

今回のnoteを通じて、少しでも多くの方がオスグッドにならないようトレーニングを始めていただければ幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?