上のリンクはサッカー日本代表DF富安健洋選手が、10月10日行われたW杯アジア2次予選モンゴル戦でハムストリングス(太もも裏)の肉離れを発症し、代表を離脱したというニュースです。

トップアスリートが怪我をしたニュースはよく目にすると思いますが、このようなニュースでは必ずと言っていいほど復帰までの期間も記載されていますよね。

実際には、MRI検査をして確定診断が下されますが、現場レベルでもどの程度の怪我なのか目星をつけることができ、早急に専門の医療機関へ受診すべきかどうか判断できる方法があります。

毎試合、トレーナーが帯同して怪我に対応してくれるようなチームであればいいですが、なかなかそのようなチームも限られていると思います。

この方法を指導者や選手自身が身につけておくことで、怪我をした際にどのような判断を下すべきか整理することができますし、復帰までに必要な期間をある程度予測することができます。

また、肉離れは2・3日で治るようなものではなく、復帰まで時間がかかるため、選手には焦りやフラストレーションが溜まっていきます。

そうなると

『痛みがなくなったからもう復帰しても大丈夫ですか?』

と訴えてくることが多々あります。

確かに、痛みがなくなったら動けると思うし動きたくなる気持ちも十分理解できます。

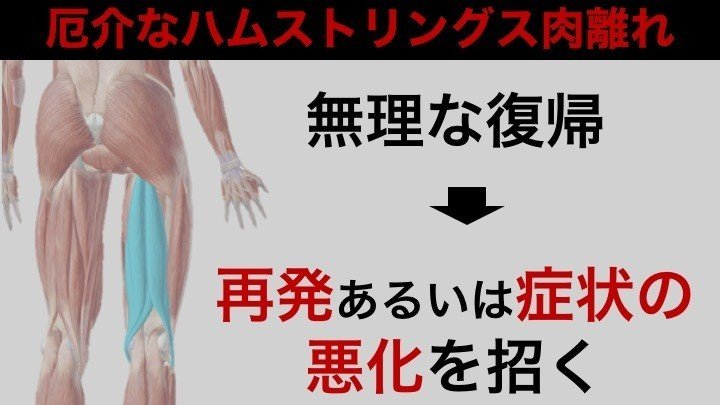

しかし、ハムストリングス肉離れは再発率が非常に高い怪我でもあります。

修復段階に見合ったトレーニングをしなければ症状の悪化を招いたり、再発してしまう結果につながる可能性も高くなります。

したがって、今回はハムストリングス肉離れを例に、肉離れの程度を知る方法から万が一肉離れになってしまった時に早期からできるトレーニングについて解説していきます!

《さくっと読めるトレーニングマガジンL-tra.》

4人のトレーナー陣が怪我をしないためのトレーニングやケアについて動画付きで解説しています!

あわせてこちらもフォローお願いします!

ハムストリングス肉離れって?

ハムストリングス肉離れの多くはスプリント中に受傷します。

下の図は走行中のハムストリングス肉離れのメカニズムを表した図になります。

(引用:「肉離れの現状」)

上図のように肉離れは2つのパターンに分けることができます。

本来、ハムストリングスは足が前へ降り出した時に足が必要以上に前へ行かないようにコントロールしてくれます。

この時に大きく前に降り出しすぎて過剰にハムストリングスを伸ばしてしまうパターン(上図a)と着地した際に上体が前かがみになりすぎて必要以上に伸ばされるパターン(上図b)この2つに分けられます。

下の動画は、元サッカー日本代表の内田篤人選手が試合中にハムストリングス肉離れをおこしたシーンです。

この動画でも大きく右足を投げ出し、体重が瞬間的にかかった際に肉離れを起こしているように見えますね。

上の図でいうとbのようなきっかけで怪我をしたのではないでしょうか。

肉離れの程度と復帰までの目安期間

肉離れのメカニズムがわかったところで、肉離れの程度と復帰までの目安となる期間について解説していきます。

肉離れの程度はⅠ型(軽症)、Ⅱ型(中等症)、Ⅲ型(重症)それぞれ3つに分けることができ、それによって復帰までの目安がわかります。

このように一般的に復帰までの目安が言われています。

※あくまでも目安です。状態によっては復帰までの期間が前後する場合があります。主治医の診察を適切に受けてから復帰していきましょう。

この目安を基準に患部の状態を把握しながら、適宜必要なトレーニングなどを行い、再発のリスクを最小限に抑えながら競技復帰を目指していきます。

この期間を把握指定おけば、指導者の方も選手が怪我してからどの程度経過が経つのか確認しながら状態を確認することができるのではないでしょうか。

試合現場で指導者や選手が怪我の程度を判断するために

ここで肉離れの程度の判断から復帰までの流れを確認しましょう。

(引用:「肉離れの診断と治療」)

奥脇は

ストレッチ痛が明らかな場合はⅡ型(中等症型)以上を疑い、可能であれば医療機関でMRI検査にて損傷型を確認する。

(引用:「アスレティックリハビリテーションガイド 第2版」)

としています。

最終的な確定診断はMRI検査になりますが、現場での判断は《ストレッチ痛の有無》で怪我の度合いをある程度予測することができます。

下の動画はリハビリの際に怪我の程度を把握するための方法です。

もし、いま肉離れから復帰を目指している選手やそのような選手を指導している方、万が一ハムストリングス 肉離れのような症状がある場合はこちらを参考にしてください!

早期からできるストレッチ!

肉離れの程度によっては、患部へのストレッチを行わない方がいい時期もあります。

そのような場合は、ただ安静にして時間が経つのを待つだけでなく、患部に関わる関節や筋肉も一緒にほぐしておくことが大事です。

骨盤周りや背骨周りの筋肉の硬さはハムストリングへの負担をかける原因の一つとして考えられます。

そのため、背中側の筋肉やお尻周りのストレッチは自覚症状(痛み・違和感)に応じて行なっておくことで円滑な競技復帰に繋げることができます!

骨盤周りの柔軟性もハムストリングスへの負担に影響しているとされています。

— 石橋 哲平/Teppei Ishibashi (@tepez0130) November 13, 2019

柔らかくするためにもお尻周りのストレッチも背骨のストレッチと合わせて行なっていきましょう! pic.twitter.com/goEtsIdVGP

背骨の柔軟性は太もも裏のハムストリングスにかける負担にも大きく関わります。

— 石橋 哲平/Teppei Ishibashi (@tepez0130) November 13, 2019

ハムストリングの肉離れから復帰するためには背骨の柔軟性も着目して可能な限り早い段階からトレーニングしておくことが重要です。 pic.twitter.com/h3FSPmn9Ny

まとめ

今回は、肉離れについてサッカー選手で多いハムストリングス肉離れをとうしてお話しさせていただきました。

肉離れは程度によって長期間のリハビリが必要になる場合もあり、患部が完治していない状態で復帰してしまうと再発の危険性がかなり高まります。

したがって、選手や指導者の方は怪我の程度によってリハビリの期間がどれほど必要なのか理解しておくことが大切なのではないでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?