キック動作と軸足足首の痛み

『踏み込んだ時に足首が痛い。』

『ロングキックとシュートを打つ時に足を着くと痛い。』

『痛みがあって踏み込みにくい。』

このように捻挫後の症状として、走った時は痛みがないのにキック動作の踏み込んだ時の痛みに悩む選手が多いと思います。

ほとんどの選手が捻挫後に安静にすることで、次第に痛みが引いていくと思いますが、これは損傷した靭帯が回復するにしたがって痛みが和らいでくるからです。

そして、捻挫後に痛みが引いたら練習を再開する選手が多いと思います。

損傷した靭帯は時間が経過することで治ってはいきますが、捻挫によって足首の硬さが残ってしまうことがあります。

それが原因で、冒頭で紹介したような悩みを抱える結果につながると考えられます。

今回は、なぜ捻挫後に足首が硬くなりやすいのか、足首が硬いと踏み込んだ時に痛みが出るのか。

また、その痛みに対しての予防方法をまとめてみたので同じような症状で悩んでる選手がいたら参考にしてみてください。

なぜ慢性的に痛みが続くのか?

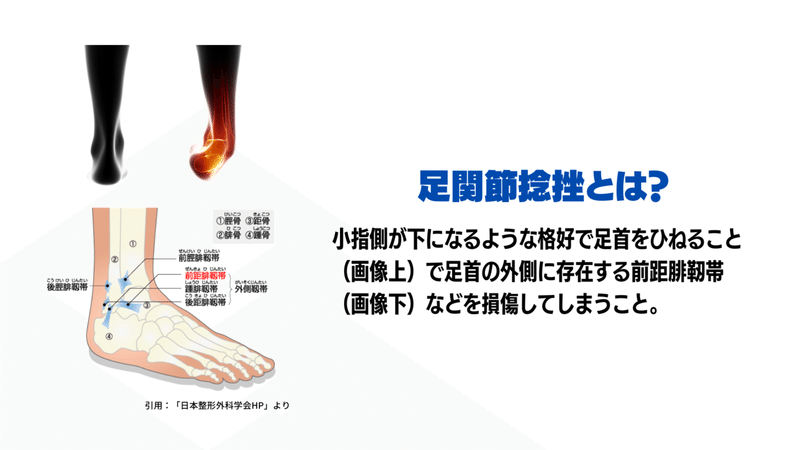

捻挫の多くは、足首の外側が伸ばされるように捻ることが多いと思います。この時に前距腓靭帯と踵腓靭帯という足首の外側に付いている靭帯が損傷します。

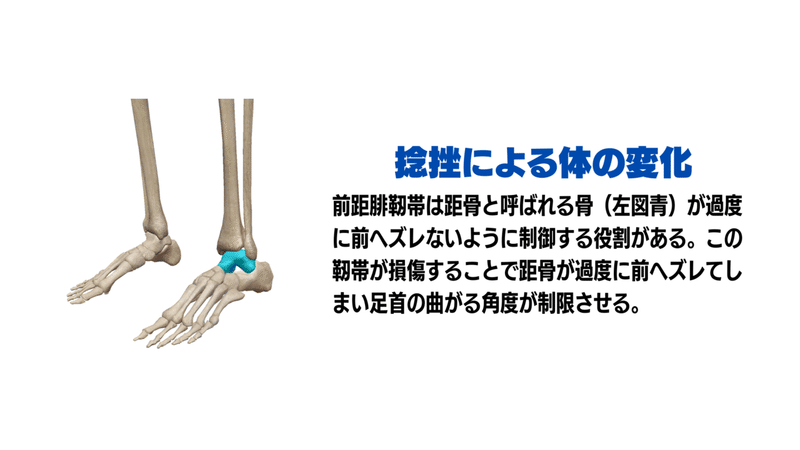

さきほどいった足首の外側の靭帯は足首を構成する骨(距骨)が前に移動しないように制限をする役割があります。この靭帯が損傷してしまうことで制限が弱くなり、距骨が前方にずれるといわれています。

足首のズレと軸足の痛みの関係性

足首が曲がるときは、距骨が後方に下がる動きが求められます。

しかし、元の位置よりも前方にずれていることで後方に下がる動きが低下し、足首の曲がる角度が制限されます。

曲がる角度を制限された足首は、つま先を外に向けながら曲げることで代償的に角度を増加させることがあります。

この動きによって外側の組織が骨と骨の間に挟まれやすくなり痛みが出ていると言われています。

このような代償的な動きによって、回復した靭帯に再び負荷が繰り返されることで炎症を起こします。

そのため、腫れが引いて痛みが落ち着いても距骨の後方への動きが制限されたまま練習を続けると慢性的な痛みにつながる可能性があります。

したがって、捻挫後は痛みの改善(アイシングや安静など)だけでなく、この距骨の後方の動きを改善することで慢性的な痛みの予防になります。

距骨の動きを改善!

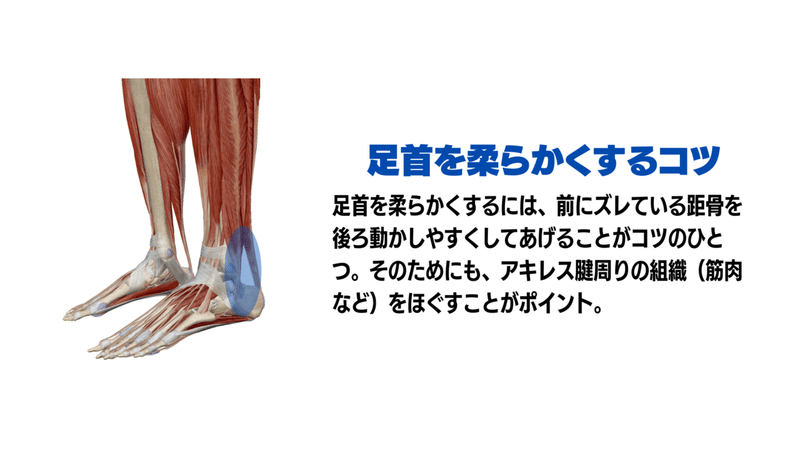

後方への動きを制限する原因の1つとして足首の後方の組織が硬くなることで距骨が前方に押し出される形になります。

硬くなった組織をほぐしてストレッチをすることで後方への動くスペースが生まれ、足首の曲がる角度が改善していきます。

1)セルフチェック

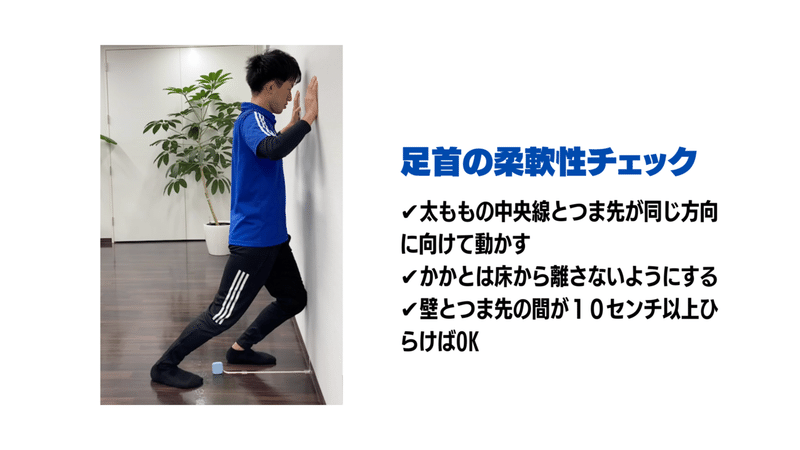

まずは足首がどれくらい曲がるのかをセルフチェックしてみよう。

確認方法として、壁とメジャー(定規)を使ってチェックしていきます。

2)足首周囲のリリース

足首の曲がる角度を確認できたら足首後方の筋をほぐしてみよう。

3)後方組織(親指を曲げる筋肉)のストレッチ

足首後方の筋をほぐしたらストレッチをします。

リリースとストレッチが終わったら、どのくらい足首の曲がる角度が改善したか確認してみましょう。

最後に足首の曲がる角度が改善できたら、シュート時に踏み込んだ時の負荷に耐えられるように足首周りのトレーニングを行っていきます。

4)Calf-raise(かかと上げトレーニング)

おわりに

捻挫後にアイシングをして安静にすることで、時間が経過し腫れも引き痛みも軽減していくことで徐々に練習に復帰する選手が多いと思います。

しかし先ほどいった関節の構造や足首周囲の筋の問題が残った状態で練習を続けてしまうと痛みが長く続いてしまい思うようにプレイできない場合があります。

今回紹介した予防方法が、これからサッカーを続けていく学生にとって、怪我や痛みで悩む時間を少しでも減らし、競技を続けていくなかで手助けになれば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?