大倶利伽羅さんはインドかどうか調べてみた。インドの竜信仰とクリカ竜王について。

先日、といっても2021年1月からなのでもう半年近くが過ぎてしまったのだけれども、満を持して刀剣乱舞というゲームを始めた。前から興味はあって友達が深い沼にハマってるのを横目で見てたんで、ついにこのときがきたかと感慨深い。

刀剣乱舞(とうらぶ)は、審神者と呼ばれる選ばれし者が刀の付喪神様たちと一緒に敵と戦って悪を倒して歴史を守る、敵と戦いつつ刀のお兄さんたち(刀剣男士)をお育てする、というようなゲームだ。

はじめに選ぶお兄さんは蜂須賀虎徹さんにした。本能が選んだ。キラキラして聖闘士ぽいし全身金色なのがすごくインドぽかったので。

まあその話はまた後日まとめるとして、この記事は、鍛刀したらすぐにきてくれた大倶利伽羅さんについて書いたものだ。大倶利伽羅さんはインドに由来があるらしいとわかったので、どのへんがインドなのかをインドオタクの目線でおいかけてみたくなったのだ。

インドの、それもインド神話とか図像まわりのことしか知らないオタクが書いた記事なので、仏教周りの基礎知識はほぼほぼないし見当違いのこと書いてたらほんとうにすまない。

また、インドと一括りにいっても、インドは広いし、つい最近まで別々の国だったし、言葉も習慣も違う。これから扱うことは紀元前から現代までのあれやこれやをざっと駆け抜けてるので、かなり突拍子もなく大雑把なことになっている。学術的な何かというのではなく「オタクがゆるゆると半年くらいかけて調べ物したメモを公開してみた」ってかんじだ。

そしてこの調べ物をするにあたって、過去に同じようにクリカについて調べてくださっていた方がいたので、そちらの記事を紹介。とても参考になった。先に読んでいただくと視点が変わって面白いかもしれない。掲載許可いただきました。ありがとうございます。

それではインドオタクと一緒に大倶利伽羅さんのインド成分を探しに旅に出よう。

1.「大倶利伽羅はインド」とは……?

鍛刀したら大倶利伽羅さんがきましたとtwitterで報告したら、「大倶利伽羅はインドなんですよ」といろんな方々から例の動画(トゥトゥルダダダ)やら何やらを共有され、めちゃたのしかった。まだゲームはじめて数日でこんな濃厚なやつ見せてくるとうらぶ界隈、初心者な審神者をおもてなししすぎてない? 大丈夫??

さすがにあの動画をここに直接貼るのはちょっと気が引けるので、本家のトゥルトゥルダダダを貼っておく。ちなみにこの曲、インド人の友達が着信音にしてる。

この歌を歌っているのはヒンドゥー教徒ではなくシク教徒だ。ターバンの形が違うのでわかる。シク教は、ムガル帝国時代にできた、ヒンドゥー教とイスラム教のいいとこどりみたいなかんじの宗教だ。ちなみにターバンの下はロン毛だ。あと歌はヒンディー語ではなくパンジャーブ語だ。インド、いろんな宗教の人がいるよ。

さて。大倶利伽羅というのは南北朝時代に作られたすごく有名な刀のことだ。刀剣男士(刀の付喪神様)の姿としては、浅黒い肌の色、黒髪、ペンダントには梵字の種子「カーン」が書いてあるらしい。すごいイケメン。マジイケメン。あと左腕に黒い竜がいる。

大倶利伽羅さんがとても強くてかっこいいというのは本能が理解した。

正直、性癖にうったえてくるあまりのイケメン度合いに、わくわくしながらはじめてのキラキラハッチさん(蜂須賀虎徹さん)とチェンジしてみたところ、シャイボーイ大倶利伽羅はトゥルトゥルダダダのイメージとは大きく違ってた。

どうして…

一緒に踊ってくれるお兄さんだと思っていたのに…どうして…

大倶利伽羅さんは寡黙で余計なことは言わない主義のようで、あまりの塩対応に怯えた審神者は豆まきボイスも聞き逃す有様。初心者には思いのほか厳しく、泣く泣くハッチさんに戻った。でもがんばってお育てしてる。

とうらぶの大倶利伽羅さんのキャラクターは、他の優しい付喪神様たちや、自らの生い立ちや主人を気にかけている付喪神様たちとはちょっと違ってて、もっとどこか遠くを見ているような、目の前にいる審神者にもあまり注意を払わないようなところが、こう、すごく孤高でステキでしてね、でも審神者なにかあったら絶対身を挺して助けてくれそうじゃないですか(ろくろを回す手)

……

さて、付喪神の大倶利伽羅さんの腕には黒い竜がいる。これは実際の刀身にも竜が彫られているからだという。こちらが本体のお姿らしい↓

大倶利伽羅さん本体もかっこいいねえ!大倶利伽羅広光とよばれている。伊達政宗公が所有していたということでも有名だそうな。

刀に彫られている「剣に絡みつく竜」のことを倶利伽羅竜というらしい。不動明王が持つ三鈷剣と倶利伽羅竜、どちらも不動明王の持物でありつつ、不動明王の化身とされている。ちなみに倶利伽羅竜は黒い竜だそうな。

高野山別格本山明王院の赤不動。平安時代後期から鎌倉時代初期の作らしい。不動明王の右手に持った剣にはしっかり龍が巻きついている。

倶利伽羅竜は大倶利伽羅以外にも多くの刀剣に彫られているそうだ。まんま剣+竜だったり、竜がデフォルメされた形だったり、不動明王を表す梵字(種子)とか。

日本号という名槍や、骨喰藤四郎という有名な脇差にも倶利伽羅竜が彫ってあるということで、貴重なお写真をみせていただいたのでこちらに貼るね。許可ありがとうございました!

すみません忘れてたんですが倶利伽羅龍、同じく脇差の骨喰藤四郎にもあります!!

— *-chinon-*@保護者会 (@chinon_chota) February 4, 2021

この写真のは豊国神社にいる現代で復元された方の骨喰ですが!差裏には不動明王像と梵字が彫られています! pic.twitter.com/6bUMWpaT32

お写真は現代に作られた骨喰藤四郎の再現作らしい。なんと本物は豊国神社で見ることができるらしい。2021年7月11日〜18日まで特別公開するそうだ。

あと私が写真撮ったのは、徳川美術館の骨喰藤四郎写しですね。こちらの倶利伽羅竜さんは美人顔だと思います! pic.twitter.com/2sjXUPGRqv

— 金田洋梨 (@younothing_kana) February 4, 2021

すごくかっこいいな!!

他にも数名の方にお写真を共有いただきました。何もしらない審神者にこんなに親切にしていただき…本当にありがとうございます。

しかし刀や槍にわざわざこんな精細な彫刻をするのはどうしてだろう。

調べてみたら、武器としての刀に、敵を調伏する不動明王の加護を与えるという意味があるそうな。あと、人命を奪う罪深い武器である刀に仏を彫ることで鎮魂の意味などもあるとか………深いな刀剣沼……

2.倶利伽羅竜王と不動明王

さて、倶利伽羅竜王は不動明王の化身だという。不動明王様といえばサンスクリットではアチャラナータ様ではないか。密教だ。つまり発祥はインドだ。

そしてこの倶利伽羅竜とは何か調べてみると、じつはインドの竜王だということなので驚いた。ググってみると、倶利伽羅竜はインドの竜王クリカだと書いてある。確かにクリカというのは、マハーバーラタに登場する竜王様でもある。

クリカ = kulika = कुलिक

なんだ、すぐ解決〜!大倶利伽羅さん超インド〜!

……とならないのが悲しきオタクの性だ。なぜインドの竜王であるクリカと、日本の倶利伽羅竜につながりがあるのだろう。クリカとクリカラ、名前も違うではないか。

というわけでさっそくネットで文献漁ったら、齋藤彦松先生の『倶哩迦竜不動明王信仰の研究』というドンピシャな論文がみつかった。

論文によると、仏教経典の中には、クリカが登場するものがいくつもあるらしい。8世紀以降に日本に入ってきた書物(この時点でインドの仏教は密教化してる)には、不動明王と一緒に倶利伽羅竜について書かれているものと、倶利伽羅竜単独で書かれているものの2種類があると。

不動明王がこういった倶利伽羅竜王が絡みついた剣を持っている理由としては、密教教典に不動明王や倶利伽羅についての図像規定があり、それを忠実に再現しているということだった。

ちなみにクリカは、倶力迦羅竜王、古力迦竜王、倶哩迦竜、倶利伽羅、短里迦竜と書かれていて、クリカラ、クリカ、どちらでも呼ばれていたようだ。

これはクリカが密教経典に記載される際、倶利伽(クリカ)と当て字されてたのがいつのまにかクリカラ(倶利伽「羅」)になっていたということらしい。そういえば論文のタイトルも「倶哩迦竜」だからクリカなのね。

कुलिक (kulika、クリカ)

↓

倶利伽、倶哩迦、古力迦(クリカ)

↓

倶利伽羅、倶力迦羅(クリカラ)←「羅」がくっついた!

しかし、クリカラとクリカは本来は意味が違う単語なのだ。

・クリカ=kulika(कुलिक) クリカ竜王のこと

・クリカラ= krkara(कृकर) 気とか風とか息(プラーナ)の一種

経緯はよくわかんないけど音が似てるから途中で混じっちゃったのかな?ってことのようだ。なんてこった。まあでも伝言ゲームあるある。インド→中国→日本だからさもありなん。

インドはナーガと呼ばれる竜(蛇)信仰が盛んで、仏教に登場する竜王たちも、仏教より以前から信仰されてきたナーガと関連している。インドのナーガであるクリカが、仏教経由で日本に入ったときにいろいろ変わることもあるだろうさ、というのは予想もつくしおおらかに受け入れられる。

ただ、クリカラはシヴァの別名でもあるらしいので、もしかしたらシヴァとクリカは何かしら関わりがあるのかもしれない…と脳裏をよぎったが、特に証拠はない。

倶利伽羅竜は、病気を治し、雨を降らせるありがたい存在だそうで、インドの竜(ナーガ)信仰とも関連しているので、このあたりはインドと共通だなあと思った。

また、日本で成立した経典『行林抄』には「カーン hāṃ マーンmāṃの二字は不動明王の剣と索であつて、更に転変し倶力迦竜となるとして、hmmāṃ=倶力迦竜である」とあり、つまり不動明王が持ってる剣と索(紐のこと)がセットになったのが倶利伽羅竜ってことだ。

不動明王の種子がカーン(हां、hāṃ)とカンマン(ह्म्मां、hmmāṃ)と二つあるのはそういうことらしい。これは不動明王を表すサンスクリットの梵字の種子(真言)「カーン」だ。

梵字のカーン。デーヴァナーガリー文字だと「हां」hāṃ と発音する。

サンスクリット=梵字だと理解している人がいるかもしれないけどちょとちがってて、古代インドの言語サンスクリットはいろいろな文字で書かれてきた。その中の文字の一つが梵字と呼ばれる悉曇文字なのだ。

悉曇文字はヒンディー語など北インドで使われるデーヴァナーガリー文字の古い親類のようなものだ。悉曇文字は現代インドでは使われていない。ちなみに悉曇文字もデーヴァナーガリー文字も古代のブラーフミー文字が起源となる。悉曇文字が残ってる日本すげえ。

カンマンはこちら。(ह्म्मां、hmmāṃ)ごちゃっとしているのは、二つがくっついてるからかな。縦書き結合文字かっこいい。

ということで、倶利伽羅竜が描かれている、あるいは倶利伽羅竜と一緒にいる不動明王様の図像をあたってみることにした。

日本にある一番古い倶利伽羅竜王の像は、高野山竜光院の重要文化財、厨子入倶利伽羅竜剣だそうな。平安時代初期、8世紀の作品。画像はこちら↓

これはとてもかっこいいな!ヴァジュラ(金剛杵)つきの剣(三鈷剣)に、竜王様が絡みついている。ヴァジュラかっこいいもんね、わかる。

他にもいろいろ探してみて、剣に竜がまきついているやつ、いないやつ、時代と共にインドの倶利伽羅竜がどうなったか、日本独自に発展した不動明王信仰と日本の竜神信仰の関係とか、そりゃあもう面白い世界だった。これだけおかずにしてご飯三杯いける。興味があったら調べてみてほしい。めくるめく世界が広がっているはずだ。

でも、日本の密教美術における倶利伽羅とか不動明王については私なんかよりも詳しい人が星の数ほどいるはずなのでここでは触れずに、私はインドへの旅に戻ろうと思う。

3.インドの八大竜王とは何ぞや

ではクリカ竜王というのはインドではどんな活躍をしてたんだろう。そこで見過ごせないのが、倶利伽羅竜についてネットで調べると「クリカはインドの八大竜王の一人」だとかなんとかさくっと書いてある点だ。

しかしこのインドの八大竜王とやら、実はいろいろな説があって8人がどの竜王なのか名前ははっきりしていない。ていうか「そもそもインドの八大竜王って誰」事案てのがある。

仏教では八大竜王とされてる竜王様たちがいる。ウィキペディアには「天龍八部衆に所属する竜族の八王。法華経(序品)に登場し、仏法を守護する。」と書かれている。ちなみに法華経に登場する竜王たちの名前は、ナンダ、ウパナンダ、サーガラ、ヴァースキ、タクシャカ 、アナヴァタプタ、マナスヴィン、ウッパラカということらしい。

インドの竜王、ということはおそらくヒンドゥー教聖典に登場する竜王のことだと思うけど、仏教みたいにどの聖典の竜王か特定してほしい。インドの八大竜王とは。ていうかインドっていう大きすぎるくくりなんなん…

というのは、実はインド神話で有名な竜王は、アナンタ、シェーシャ、ヴァースキ、カルコータカ、タクシャカ の5竜くらいだ。おまけにアナンタとシェーシャは同一視されることが多いので、アイドルに例えると、常にセンターにいるのは4竜ともいえる。

あとはこれにパドマ、マハーパドマ、クリカ、シャンカ、シャンカパーラ、グリカや、他にもいろんな竜王の名前が名を連ねている。たまに8人や9人の竜王チームが登場することがあっても、メンバーはまちまちだ。

つまりクリカはセンターポジションじゃないのだ。

それなのに、どうしてクリカははっきりと八大竜王だと書かれているのか。

一番簡単に思いつくのは、サンスクリットの辞書にしっかりと記述があるからかもしれない。超有名なMonier Williamsのサンスクリット辞書でkulika(कुलिक)を調べると

・クリカはナーガ族の8人の首長のうちの一人であり、頭に半月を持ち、暗い色をしている。

というようなことが書かれている。でも、残りの8人は誰なのか同じ辞書の中で調べてみても、8人の首長のうちの一人というのは「शङ्ख śaṅkha シャンカ。黄色い竜王」が載ってるだけで、他の有名な竜王を調べても「8人のうちの一人」みたいなことは書いてない。Williamsさん…残りの6人は誰……となるのだ。

なんで私がここにこだわってるかというと、残念ながら、私が知っている範囲での話だけど、叙事詩などメジャーどころのインド神話の中では、クリカのエピソードはほとんど存在しない。正直なところ、なぜ密教でこれほどクリカが注目されたかよくわからないのだ。

いや、でも私が知らないだけでもしかしたらどこかですげー信仰されてるかもしれない。実際、現代インドでは、ナーガ・パンチャミーという蛇のお祭りで、アシュタ・ナーガやナヴァ・ナーガといった、8人や9人の竜王を祀る場合がある。その中にクリカの名前が登場することもある。

それにナーガ・パンチャミーの起源については叙事詩『マハーバーラタ』にも説明がある。でも特定の竜王をまとめて祀らなければならないとかは、『マハーバーラタ』にもプラーナ文献とかのメジャーどころの聖典にも出てこないのだ。それなのにどうしてクリカの名前が今まで残っているんだろう。いったいどこにその根拠があるんだろうか。

そしてもう一つ。気になるところがある。

サンスクリットの辞書にはクリカが「頭に半月を持ち、暗い色をしている」と明確に記載されている点だ。

実はこの要素は、ヒンドゥー教図像学的にはシヴァ神を表している。頭に半月(図像では三日月)を掲げるのは、初期の段階のシヴァ像から登場している。

これは5世紀ごろのマトゥラーのムカリンガ(シヴァリンガにシヴァの顔があるもの)頭の部分に三日月がある。3世紀頃の図像から明確に三日月が現れ始める。

また、暗い色の肌はシヴァのものだ。シヴァやクリシュナの体が青で表現されるのは、黒と青は同じ単語で表されることも関係している。頭に三日月を持ち、青い肌の色をしているシヴァ。悪鬼の上で踊る姿はめちゃかっこいい。これはナタラージャ(舞踊王)のすがた。

追記:シヴァの肌の色は正統なヒンドゥー教の聖典では白とされている。細密画では白い肌のシヴァ図像が描かれていた時代もあり、今でも地方によっては白い肌のシヴァ図像がある。ただ、シヴァは「ヴァースキ竜王の毒をのんだせいで喉は青い」という設定もあるし、マハーカーラ(偉大なる暗黒)とされ、土着要素の強いタントラ派の影響を受けたシヴァ図像や荒ぶるシヴァ(バイラヴァ)や修行者のシヴァ(ビクシャータナ)の図像は青で表現されてきたので、現代ではそちらの流れを受けてシヴァの肌は青い表現が主流になっているんじゃないかと考えている。ちなみにカーラ(kāla)には黒、暗い色、暗い青、時間などの意味がある。

kulikaの語源に「黒」という意味はない。それなのに、クリカが暗い色とされるのはどうしてか。倶利伽羅竜は黒竜とされている根拠はどこにあるのだろう。クリカの姿が三日月とセットなのがとても気になる。

そして。さきほどもちらっと書いたけど、クリカがその後クリカラとよばれるようになった理由はよくわかっていないとあったが、クリカラはシヴァの別名でもあるとすると…

もしかしてクリカ、シヴァ様となにか関係がある????

いや、あるでしょ!ぜったいこれなにか関係ある!

とひらめいたものの、クリカとシヴァ様を結びつける要素がどこにあるのか、不勉強なインドオタクにはさっぱりわからない。

でも、これだけははっきりしている。

おそらくどこかに、私の知らないクリカの物語がある。確実に。

そしてここまで調べてきてようやく、インドオタクは気づいたのだ。

ああ、これはヤバい。ヤバいところに足を突っ込んでしまった。

だってヒンドゥー教は『リグ・ヴェーダ』から遡って3500年分の経典ががインド全土に無数にある。倶利伽羅竜が密教経典を持ち込んだ空海と一緒に日本にやってきたことを考えると、1200年以上も昔のことになる。その頃のお目当ての文献にたどり着くのはまず無理だろう。このご時世、何か調べるにしても手段はインターネットしかないし、ただの日本に住んでるインドオタクがちょちょっと調べてわかるわけがない。

おまけにインドは文献より口頭伝承のほうが上級だと考えられてきた世界。現地のバラモンしか知らない祈りの歌にいるとか言われたら確実に詰む。

マジか、なんて面倒なことに興味を持ってしまったんだ。大丈夫か自分。

ハァ〜〜〜〜

でも諦めてはいけない。

オタクは興味を持ったことを追求する生き物なのだ。

もし大倶利伽羅さんが、破壊と創造の神であるシヴァ神と関係があったのだとしたら、ものすごくかっこいいし素敵なことじゃない????

そして、当時のインド八大竜王の残りのメンバーをはっきりさせることができれば、大倶利伽羅さんもよろこぶんじゃない????

……

決めた。クリカを探す旅を続けよう。インドの八大竜王のメンバー見つけよう。どうしてクリカがシヴァ様の要素を持っているのか。その謎を解いてみよう。時間がかかっても、辿り着けなくても、やることに意義がある。

大倶利伽羅さんに魅せられたインドオタクは、そう心に誓ったのだった。

4.密教とシヴァのいろんな関係

まずはじめに、シヴァとクリカがどうして関係していると思うのか、その背景をざっくりお伝えできればと思う。

空海が唐から日本に持って帰った仏教は密教で、特に当時、北東インドで盛んだったと思われる、大日如来への信仰を中心にしたものだった。その後不動明王と大日如来、倶利伽羅竜は日本で広まっていった。

密教とシヴァがどうして関係しているのかは、長くなってしまったのでこちらに別記事としてまとめた。暇があれば読んでもらえると流れが掴めるかもしれない。

つまり空海が伝えたインド中期密教の中には、当時のシヴァ派や女神派とかの要素が入っていて、密教経典や図像に影響を与えている。そしてその中に不動明王と同一視される黒竜、つまり倶利伽羅竜王が存在しているということになる。

インドの竜王の中からクリカが選ばれた理由は何なのか。もしかしたら当時のクリカはただの竜王ではなく、もっと大きな意味があったのでは。

と妄想が膨らんでいくのだ。

5.インドの竜神、ナーガ信仰

次に、クリカを追う前に、インドの竜信仰についてざっと説明したほうがよさそうなのでまとめてみる。知っている人は読み飛ばしてかまわない。

インドでは竜信仰が盛んだ。しかし日本の竜とは違い、コブラを神格化したナーガと呼ばれる半神への信仰といったほうがいい。キングコブラの毒、象も倒しちゃうらしいし、普通のコブラもインド全土にはたくさんいるから、毒で死をもたらす存在として恐れ敬われてきた。

ナーガには一応格付けがあり、ナーガ・ラージャ(蛇王、竜王)と呼ばれる者たちは他のナーガとはパワーも地位も違う。

アジャンタ石窟寺院のナーガラージャ。背後はコブラの頭が傘のように覆っている。隣にいる2人のナーガたちは女性だね。やさしいおかお…

蛇信仰ってのは世界中にあって、脱皮する蛇の様子から死と再生の象徴であり、満ち欠けする月とも重ねあわされたり、毒を持つことからは死や災害を象徴するし、形状が男根に似ているとか交尾するときは絡みついて何時間もくっついたままだから性や生命力の象徴とされたり、ネズミを食べるから食糧の守神とか、それはそりゃあもう世界の蛇信仰というお題だったら何時間も語れるくらいのあれやこれやがある。そして蛇はもっと高位の竜という伝説の存在と重ね合わされる。

そして、もれなく古代インドでも蛇=ナーガは神とされていた。インド神話では、ナーガたちは地底界パーターラに住んでいるとされている。パーターラへの入り口は、大きなアリ塚だそうだ。ナーガは頭に特別な宝石を持っていて、財宝を守っている。上半身が人間、下半身が蛇の姿で表されることが多く、完全な人間の姿にもなることができる。見目麗しい種族で、雄はナーガ、雌はナーギー、ナーギニーと呼ばれ、雌は絶世の美女だそうな。

紀元前のバールフットの仏教遺跡に描かれるナーガ。仏教遺跡にはナーガが多く登場する。

元々インドに住んでいた土着の人々が崇拝していた神様だったナーガは、古代インドの時代に北方からやってきたバラモン教の教えの中に取り込まれ、バラモン教が土着のヒンドゥー教へと変化した後には重要な神として位置付けられたと考えられている。(このへんは拙著を読んでもらえればなんとなく理解してもらえるかなあと思う)

そして仏教でも、ナーガは仏陀に帰依し、仏法を守る存在となった。ジャイナ教でも、ナーガは重要な存在だ。ヒンドゥー教や仏教やジャイナ教生まれるもっと昔から、ナーガはずっとその土地を守ってきた神様だったのだ。

現代でもインドの人々はナーガの神像たちをお祀りし、聖なる牛乳をささげる。(蛇は牛乳を消化できないらしいが…)そうすることで蛇の毒から守ってもらえるし、子宝には恵まれるし、安産になるし、健康にもなるし、願いもかなえてくれるし、めちゃご利益あると信じられている。

また、ナーガたちは、アーリア人が来る前からインドにいた土着の民だったという説もある。インド神話でナーガ族が殺される描写がよくあるが(アルジュナが森を焼いたりする話とかもそれ)、これはアーリア人が土着のナーガ族(ナーガを神として崇める人々)を制圧した事実だとかそんなかんじだ。

確かにインド全土に自分たちはナーガ族の子孫だという人たちがいるし、今でも普通にナーガを神として崇めている人々は多い。インドにはナーグプルなど、ナーガという名前が地名に入った場所もあるし、ナーガは村の神でもある。

あと、インド北部のカシミールの王朝では歴代の王様が神話に登場する竜王の名前だった、つまり神話は事実だったのではという説もあるらしい。また、初期の仏教にたくさん竜王が登場するのは、仏陀の母であるマーヤーの家系がナーガを神としていた種族だからだという説もある。

こういうナーガの像はナーガッカルとも呼ばれ、街のいたるところで見られる。とくに大きな木の下に置かれていて、お花や供物をおそなえしてあることが多い。これらは、もともと古代からインドにあった樹木信仰と蛇信仰が合わさったものだと考えられている。ナーガは村の守り神でもある。

神話や聖典の内容を史実と結びつけるのはアレじゃないかと言われるかもだけど、そういう説や研究がいっぱいあるくらいナーガというのが無視できない存在だとも言える。

他にも、ヨーガやってる人は知っているクンダリニーの蛇もナーガだし、占星術にもナーガは登場するし、『ヨーガ・スートラ』の著者パタンジャリはアナンタの化身らしいとか、とにかくインド、いろんなところにナーガがいる。

6.インド神話における竜王

まあそんなこんなで目立っているインドの竜ナーガたちは、正統なヒンドゥー教では半神であり、主神のシヴァやヴィシュヌの守護者とされている。あくまでも神々よりも下の存在のはずだ。でも、現在のヒンドゥー教では、一部のナーガの地位は高くなっていて、主神の化身とされている。

ヒンドゥー教の中心になるのは「正統なヒンドゥー教」で、古代インドの『リグ・ヴェーダ』『サーマ・ヴェーダ』などの流れをくむアーリア人の聖典(ヒンドゥー教の前身であるバラモン教の基礎)となっている思想を継承している思想のことだ。もちろん正統でないとされるヒンドゥー教もある。

さっきも書いたけど、インド神話というかヒンドゥー教の聖典の中の物語は『リグ・ヴェーダ』から数えて紀元前1500年から現代まで3500年続いていて、アップデートされてきている。星の数ほど聖典があって派閥があって地域によって言語も違っているし、同じ神様について同じ時代に書いてある聖典でも内容が異なることが多い。

まあそれでも、有名どころのナーガはこんなかんじになってる。

(1)シェーシャ竜王(アナンタ竜王)

シェーシャは地底界パーターラに住むナーガ族の王。千の頭がある竜王で、とにかくすごい。別々に語られることもあるけど、アナンタ(永遠の意味)とも言われる。

ヴィシュヌ神はナーガ一族の長の一人であるアナンタ(シェーシャ)竜王を寝床にしている。シェーシャは聖典によってはヴィシュヌの化身であるクリシュナの兄バララーマの化身ともされているし、ラーマの弟のラクシュマナの化身ともされているし、ヴィシュヌそのものだという思想もある。

守護者から格上げされて主神ヴィシュヌと同一視されてしまったシェーシャ竜王さんマジすげえ。

原初の海に浮かび、ヴィシュヌの寝床になるアナンタ(シェーシャ)竜王の図。千の頭がある竜王だ。寝床だけではなくヴィシュヌそのものであるという解釈もある。

(2)ヴァースキ竜王

ヴァースキ竜王は乳海攪拌の神話で、海をかき混ぜるための軸山をひっぱる縄になったことで有名だ。そしてシヴァ神は、そのときに世界を滅ぼしかけたヴァースキ竜王の毒を中和する。

シヴァの象徴は男性器(シヴァ・リンガは男性器と女性器の結合した形)でもあるので、元は太陽の神であったヴィシュヌよりも、プリミティブで土着の蛇属性が強い神だ。ヴァースキはまたアナンタ(永遠の意味)と同一視されることもある。

乳海攪拌のとき出たヴァースキ竜王の毒を飲むシヴァ神の絵。乳海攪拌とは、神様たちが魔族(アスラ)たちと一緒に海をかき回して乳海にしてそこから不老不死の薬であるアムリタをゲットしたよ、っていうお話。海からはアムリタ以外にもすげーかっこいい白い馬とかラクシュミー女神とかいろんな宝物が生まれた。

シヴァ様の象徴であるシヴァ・リンガをお守りするナーガラージャ。

(3)マナサー女神

マナサー女神はヴァースキ竜王の妹とされるけれども、聖典によってはシヴァ神の妹や娘だったり、ヴィシュヌ神の身内だったりもする。マナサー様への信仰は厚い。まあつまり竜王パワーはほぼほぼ神と同じかそれ以上ということでもある。

蛇そのものであらせられるマナサー女神。めちゃ美しくてつよいけどめちゃ怖い。怖いからこそ崇めるというかんじだ。ベンガル地方ではすげー信仰されてる。

その他にもインド神話には数多くのナーガが登場するが、どのナーガも個性的で、神々を凌駕する知恵やパワーを持っている。

・カルコータカ

『マハーバーラタ』の挿話『ナラ王物語』に登場するとても親切で良い竜王様。ナラ王を助ける。

・タクシャカ

アルジュナの孫パリークシットを毒で殺す狡猾な竜王。

・カーリヤ

ヤムナー川を毒で汚しクリシュナに退治される。

・ウルーピー

アルジュナの妻の一人。絶世の美女。大戦の後、一度死んだアルジュナを蘇らせる。息子はイラーヴァット。

・イラーヴァット

ウルーピーとアルジュナの息子。クリシュナ(が女性化したモーヒニー)を一夜の妻にし、その後死亡する。

・アースティーカ

マナサーの息子でナーガ族のバラモン(聖仙)。ジャナメージャヤ王がナーガを皆殺しにしようとしたのを止めた。

ちなみに、有名なナーガとして日本でもよく知られるヴリトラは、ナーガ的な要素は山ほどあるが『リグ・ヴェーダ』の中ではナーガとは呼ばれていない。神と敵対する魔族、アスラだ。ヴリトラはインドラに調伏される存在であり、守護者ではない。

ちなみにヴリトラは後世の『マハーバーラタ』ではアスラを産んだアナーユス(カドゥルーの姉妹)の息子とされている。ヴリトラはもともと『マハーバーラタ』が書かれるずっと前からいるアスラ(魔族)で『リグ・ヴェーダ』に登場する重鎮だからか、ナーガとは区別されているのかもだ。ヴリトラは竜(ナーガ)とされてはいるけども本質はアスラ。神と敵対する、あるいは神と同列の存在ということなのかも。(もちろん他の聖典ではまた違った扱いになっていることもあるのであくまでもマハバ内ではということで)

あと、シェーシャとアナンタとヴァースキはマジでパワフルな竜王で、主神のヴィシュヌやシヴァと関連づけられていることもあり区別がつかなくなってて、シェーシャ=ヴァースキとされたり、アナンタ=シェーシャとも言われたりもしてて、シェーシャ=アナンタ=ヴァースキとなんかもうよくわからんことになってる。

ちなみにアーリア系の聖典である『リグ・ヴェーダ』にはナーガ崇拝の要素はない。ナーガ的な要素があるヴリトラは敵だった。非アーリア的な要素は神々に調伏される存在だった。でも徐々にナーガは、正統とされる(アーリア的でヴェーダの流れを汲む)聖典に徐々に組み込まれていく。

つまり敵だった存在が半神になり、守護者になり、最終的には神々(ヴィシュヌやシヴァなど)に帰依する。そしてさらに時間が経つと、アナンタ&シェーシャのように主神と同一視されてくる竜王が現れる。

このへんの流れマジでエモい。

7.仏教の中のナーガ

そして日本に馴染みが深い仏教でも、ナーガは仏陀に帰依し仏法を守る存在とされている。有名なのは仏陀を風雨から守ったムチャリンダ竜王だ。

カンボジアの仏像。背後の傘のようなものはムチャリンダ竜王。

ほかにも、仏陀に乳粥を与えたスジャータはナーガ族の娘だそうだし、菩提座を守るのはカーラ竜王だし(樹木信仰とナーガ)、風雨から守ったムチャリンダ竜王は水の象徴だし、竜王の灌水エピソードもある。初期のころの仏教に登場するナーガたちは、そんなかんじで仏陀を守護する場合が多い。また、原始仏教の経典では、仏陀を尊称してナーガと呼んでいる箇所もあるそうだ。

これは、仏教が生まれた時代にその土地や水を支配していたのがナーガ族で、仏教はナーガ族の庇護をうけて発展した可能性があるらしい。そしてのちに出てくる毒蛇を調伏する物語などはヒンドゥー教神話とも共通点が多いが、これはナーガ族の影響力が弱まったからではないかという説。

ヴェーダではナーガが敵だったヒンドゥー教と違うのは、元々仏教はヒンドゥー教の前身であるバラモン教に反する教えだったという点かもしれない。そのため、仏教は「アーリア系のバラモン教を信じる人たち」ではなく、「非アーリア系なナーガたちを信仰する土着の人々」を積極的に取り込んで発展したんだろうなあと。

初期の仏教では竜王たちへの信仰は多く取り入れられ、仏陀を守護するものとされてきて、でもその後、ヒンドゥー教の要素の影響を受けて、仏教が発展するに従って「悪い竜王を調伏する」物語も入ってきた。まあでもナーガたちはそれこそ八大竜王とかで仏教では守護者となっている。

ただ、ヒンドゥー教のように、ナーガが主神と同化するまでには至らなかったのは、仏教がその後密教化してムスリムの侵攻もあったりしてインドから消滅してしまったからなのかもしれない。

後期密教では女神派の思想が強く入ってきたこともあり、そんなかんじでそのままインドで仏教が発展していたら、もしかしたらだけど、仏教の中でナーガの地位がもっと高くなったのかもしれないな、と思ったりした。

かなり長い話になってすまない。ナーガ信仰大好きなんだ。読み飛ばした人も、インドってなんかたくさん竜王様いるんだね、ってことだけでもわかってくれればありがたい。

では、インドにはどんなナーガの物語が残っているのだろう。まずは有名どころの叙事詩『マハーバーラタ』『ラーマーヤナ』からおさらいしてみる。

8.『マハーバーラタ』で語られるナーガの起源

まずは、有名な叙事詩『マハーバーラタ』の中でナーガたちがどう語られているかをみてみよう。

『マハーバーラタ』では、ナーガたちは一人の女性、カドゥルーから生まれたとされる。聖仙ダクシャ(創造神ブラフマーの息子)の娘であるカドゥルーは、千人のナーガを産んだナーガの始祖だ。つまりカドゥルーはブラフマー神の孫娘、ナーガたちは創造神のひ孫なので実はめちゃすごい血筋である。

『マハーバーラタ』の戦いのシーンを描いた絵画。『マハーバーラタ』とは、古代インドの叙事詩であり、王位争いをした従兄弟同士の争いの物語に、様々な要素が付け加わった大長編の物語だ。地域や時代によって様々なバージョンがある。

昔々、カドゥルーはカシュヤパ仙に嫁ぎ、千人のナーガを産んだ。その中にはアナンタ、ヴァースキ、タクシャカ、カルコタカ、パドマ、マハーパドマ、グリカ、クリカなどがいた。

カドゥルーは、同じくカシュヤパ仙に嫁いだ妹であるヴィナターと賭けをした。乳海攪拌のときに生まれた白い神馬ウッチャイヒシュラヴァスの尾の色を当てよう、負けたほうが奴隷になるのよ、というものだ。まあでも白馬なので、尾も白いはず。ヴィナターは正直に「白」というが、カドゥルーは「黒」という。実はカドゥルーは息子たちを蛇の姿で尻尾に紛れ込ませていた。尾を黒くして(つまりインチキした)ヴィナターとの賭けに勝った。そしてヴィナターは姉の奴隷になった。

カドゥルーは千人のナーガを生んでいたが、ヴィナターはガルダという半神半鳥を生んだ。

半神半鳥のガルダ。日本だと迦楼羅天。ナーガ族の天敵。

成長したガルダは、母が奴隷の立場なのが納得できず、カドゥルーに母を開放するよう願った。カドゥルーは、インドラが守っている不老不死の薬アムリタを奪って持ってくれば母のヴィナターを解放しようと約束する。

ガルダはインドラやヴィシュヌと戦って無事アムリタを持ち帰り、母は解放された。でもその後、ガルダはカドゥルーたちナーガ一族がアムリタを食べる前にアムリタを盗ませたので、結局ナーガたちは不老不死を得ることができなかった。ガルダは、インドラやヴィシュヌに気に入られた。ガルダはその後ヴィシュヌの友人となり、乗り物となることを承諾。ガルダは敵であるナーガを捕らえて食することが許された。

その後カドゥルーの息子たちは、母のカドゥルーに逆らったため呪われてしまい、ナーガ族全滅の危機に瀕することになる。(子供を呪い殺す母怖い)

アルジュナが若い頃クリシュナと一緒に森を焼いたとき、森にいたナーガ族が多く死んだ。ナーガ族の王タクシャカはそれをずっと恨んでおり、クル王国の王である、アルジュナの孫パリークシット王を殺した。パリークシットの息子であるジャナメージャヤ王は、父を殺したナーガ族を恨み、ナーガを供犠として捧げ皆殺しにすることにした。ここにカドゥルーの呪いが成就することになる。ジャナメージャヤ王によるナーガ一族全滅作戦だ。

しかし、ナーガ族のバラモンであったアースティーカ仙(ヴァースキの妹であるジャラトカールあるいはマナサーの息子)の働きでナーガ族は全滅を免れ生き残ることができた。タクシャカは友人であるインドラの元に逃げたので助かった。ナーガの王シェーシャは神々にお願いし、地底を支えることでアナンタ(永遠)になってナーガ族を救った。ナーガ族は神々に帰依した。

という物語だ。(超ざっくり)

『マハーバーラタ』にはたくさんのナーガ 族が登場する。アルジュナのおしかけ嫁もそうだし二人の息子も登場するし、ナラ王物語も乳海攪拌もナーガ一族大活躍だ。クリカは名前しかでてこないが、それでも叙事詩に名前が残っただけすごいなと思う。

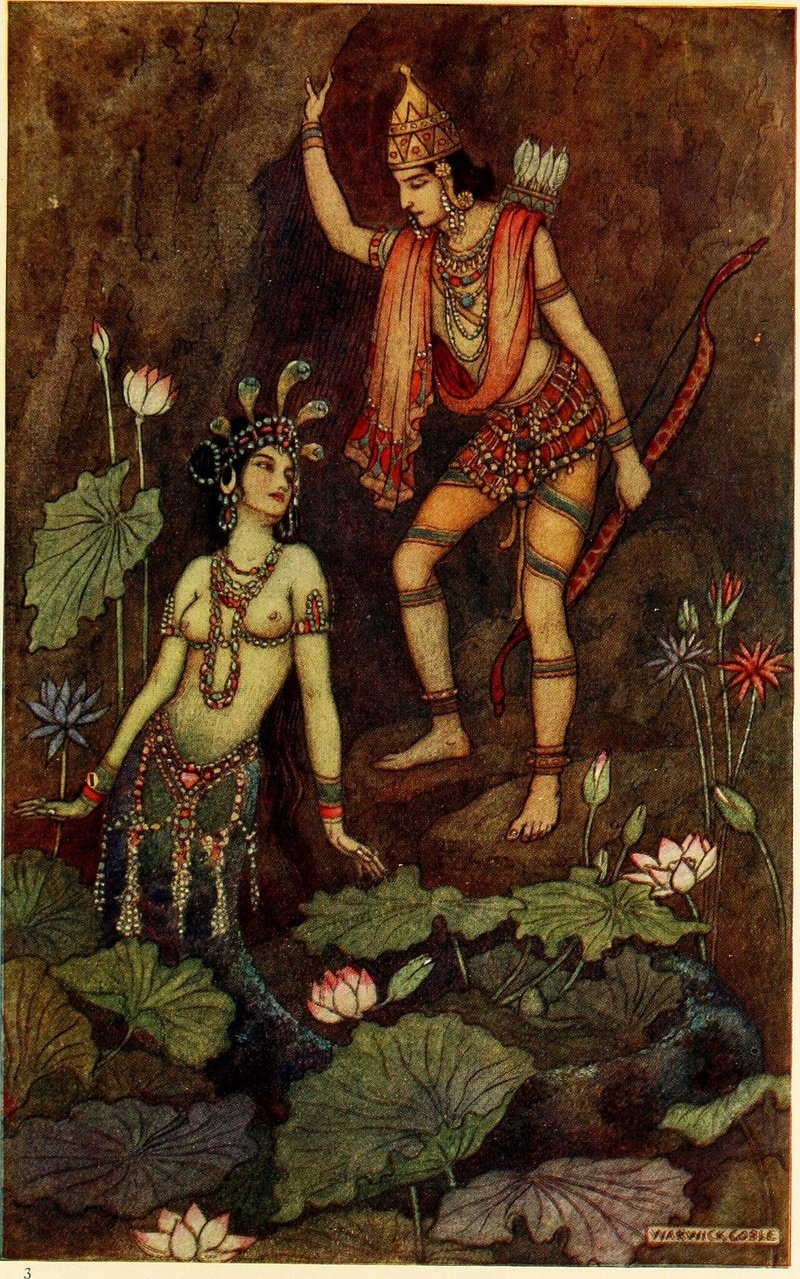

『マハーバーラタ』のアルジュナとウルーピーの出会い。Warwick Goble作。西洋のイラストだけども古代インドでは男性も女性も上半身は裸なので、ある意味時代考証しているといえる。ウルーピーの頭の蛇の描き方が面白い。蛇の冠なんだね。なるほど〜

9.『ラーマーヤナ』で語られるナーガの起源

では『ラーマーヤナ』ではどうだろうか。

『ラーマーヤナ』は、ラーマ王子が陰謀にまきこまれ国を追放され、妻を魔王ラーヴァナに連れ去られる。その後猿の将軍ハヌマーンと共に魔王を倒して妻を取り返す。という英雄物語だ。『マハーバーラタ』と共にインドで親しまれている叙事詩だ。

ラーマ王子が、誰も使えなかったシヴァの弓(ハラダヌ)を折るシーン。

『ラーマーヤナ』では、ハヌマーンに試練を与えたスラサー女神がナーガたちを産んだことになっている。

ダクシャの娘であるスラサーは、カシュヤパ仙と結婚してナーガ群を産んだ。妹のカドゥルーはパンナガ蛇群を産んだ。

というようなことが書いてある。二人は姉妹で、ナーガ(naga)もパンナガ(pannaga)も蛇の種族とされている。ちなみにすぐあとで、カドゥルーは大地の守護者である千のナーガを産んだ、とでてくるので、ナーガもパンナガも同じなのかなあ。あと、スラサーが産んだのがナーガで、カドゥルーはウラガ(uraga)を産んだというのもあるらしい。サンスクリット原典あたってないのでわからんけどもウラガもナーガと同じ蛇を表す。

ちなみに『マハーバーラタ』ではスラサーはカドゥルーの母ということになっているしカドゥルーじゃないナーガも産んでる。もうわけわかんないね、大丈夫だ、わたしもよくわからなくなった。

『ラーマーヤナ』にはナーガについての物語はあまりのってない。たぶん『マハーバーラタ』の方がいろいろ付け加えられてて新しいエピソードがくっついているんだろうなという気がする。でも、乳海攪拌の話にはヴァースキ竜王が登場するし、ラーマ王子の弟のラクシュマナはシェーシャ竜王の化身だと書いてある。シヴァのヴァースキ竜王、ヴィシュヌの寝床のシェーシャ竜王、という部分はどっちの叙事詩も外せないのだろうなあと思った。

ちなみに、ナーガ族を産んだとされるスラサーは、『ラーマーヤナ』ではランカー島に渡ろうとするハヌマーンに試練を与えるため、魔物の姿になりハヌマーンを食らおうとする。

そして『ラーマーヤナ』にはクリカ登場しなかった。残念。

10.いろんな聖典の中にあるクリカ竜王を探してみた

読み直してみたけれど、やっぱりメジャーどころの叙事詩の中にはクリカのお話がみつからない。どうしたらいいんだ。このままではクリカのエピソードに全然たどり着けない。と焦る気持ちをおさえつつ、黙々と資料をあさってみた。あまりにも長いので別のページにまとめておいたので、まあ読みたい人がいたらよんでくれ。

記事をよんでもらえればわかるが、ウパニシャッド文献やプラーナ以外でも密教関連の経典とか、クリカの単語が入ってる文献を片っ端からあたってみたが、密教関連でいくつか特徴についての記載があったものの、ほとんどの場合は名前の羅列の中にいるくらいだった。

これだけ調べたんだから少しくらいなんかこうクリカが活躍する物語があってもいいんじゃない???と思うんだけど、残念ながら現実は甘くなかった。

そんなこんなで、メジャーどころのヒンドゥー教聖典の中でクリカが微妙な位置づけだった理由として考えられるのは、インドは竜信仰が盛んすぎて、有名な竜王がたくさんいすぎて、そこまでエピソードがなかったクリカの名前は静かに埋もれちゃったのでは…と考えている。

クリカの兄たちとされる、シェーシャとかアナンタとかヴァースキとかは、正統なヒンドゥー教の世界創造神話の中に組み込まれていて、とくにヴィシュヌ派、アナンタとシェーシャは主神のヴィシュヌとほぼほぼ等しいくらいの地位になっているし、シェーシャはクリシュナの兄のバララーマでもありとなってくるともう、お兄さんたちがすごすぎて弟のクリカさん居場所ない。

でも、逆を言うと、山ほどいる竜王たちの名前の中で、どうしてクリカはなんとか残っていることができたんだろう。と疑問が残る。お母さんのカドゥルーは千人のナーガを生んでるってことになってるし、他にも名前が出てる竜王たちもいるわけだから、クリカが埋もれなかった理由がなにかあるのかもしれない。

あと、上記の記事で密教経典の中に「クリカと火葬場が紐づいている」というのがわかったのは大きかった。非アーリア的な、正統ではないタントリズムな思想がクリカにあるのだとすると、クリカはかなりシヴァみがあるといえる。このあたりを補強する聖典があればすごく嬉しいのだけど。

他にもクリカを扱った文献がないか探してみることにする。

11.建築儀式にクリカ竜王が登場していたぽい

具体的にクリカが書かれているものはないか漁ったら、森雅秀先生の『ヴァーストゥ・ナーガに関する考察』というヴァーストゥ・ナーガについて書かれた論文を見つけた。

インドでは、建物をたてるときは土地の神様ヴァーストゥ・プルシャを鎮めるためにヴァーストゥ・マンダラ(土地をお清めするためのマンダラな図形)を描いてお祈りをして、吉となる方角も計算して、そのマンダラにそった形で建物を配置する、という地鎮祭+方角占いみたいな儀式のあとに施工するんだけども、その儀式の中にナーガたちやクリカが登場するというものだ。

ヴァーストゥ・マンダラに描かれる、一般的な「ヴァーストゥプルシャ」。マンダラの中に巨人(プルシャ)を描く。

ヴァーストゥ・マンダラは、9×9のグリッドで基本的にはプルシャ(巨人)を描く場合が多いんだけども、プルシャのかわりにナーガ(上半身が人間、下半身が蛇の竜王の姿)を描く場合がある。それが「ヴァーストゥ・ナーガ」だ。

ヴァーストゥ・ナーガは固定されたヴァーストゥ・プルシャと違って季節によって位置を変えるそうだ。建設予定地の地面に描かれたナーガは一年間かけて土地を一周する。描かれる蛇はシェーシャやアナンタと考えられていて、天体の動き、宇宙や占星術とも関係あるそうだ。ちなみに私の恩師である故小倉先生も寺院建築と土地の神様について語ってたなーと懐かしくなっていたら、先生の著書が参考文献にあってとても嬉しかった。

ネパール仏教で重視されている密教経典の『阿闍梨所作集成』には、ヴァーストゥ・ナーガを描く方法が詳細にあって、その中では八大竜王の一人としてクリカが登場する。『阿闍梨所作集成』は密教儀軌をまとめた百科事典みたいなやつで、ネパールで成立したらしい。

そしてそこに記述されているヴァーストゥー・ナーガの中に八大竜王がいるという思想があるようだ。そこでは、八大竜王はヴァーストゥ・ナーガの体の一部と呼応するように配置される。

・クリカ 青 尻尾

・カルコータカ 青白 秘所

・シャンカパーラ 蓮華の茎(蓮根)のような白 へそ

・マハーパドマ 金色 腕

・ヴァースキ ドゥルバ草と同じ緑 心臓

・タクシャカ 赤 喉

・パドマ 白 耳

・アナンタ 青 頭頂

おお、ここにはクリカが青とある。青=黒の意味だと考えると、少しシヴァ様に近づいた気がする!!

法華経の八大竜王と違って、ヒンドゥー教のメジャーな竜王の名前が並んでいるね。『阿闍梨所作集成』以外にも、ヴァーストゥ・ナーガについて記載してある経典には同じように青のクリカが存在しているようだ。

そうかー。密教系の儀式にすでにクリカがいた、ということはとても面白い。

他にもヒンドゥー教の建築書『シルパ・プラカーシャ』(東インド、オリッサ州あたりの建築規定書)にもやはりヴァーストゥ・ナーガが描かれることがあるそうだ。バードラ月に北東の隅を起点にするところなどは、密教文献と内容がかぶる点が多く、お互い影響をうけあっていたことがわかる。

東インド、オリッサにある最高に素敵なムクテーシュワラ寺院。(10世紀)インドの寺院を建築するときはヴァーストゥ・マンダラが使われる。

東インドといえば、仏教が盛んな地域だった。8世紀後半の北東インドのパーラ朝は仏教を保護していたし、今のオリッサからはちょっと離れるけど北東インドというくくりならヴィクラマシラー僧院やナーランダー僧院などもあったことを考えると、仏教とヒンドゥー教どちらの影響もうけた建築儀式があったのはわかる。(ていうかこの手の職人さんたちは仏教もヒンドゥー教も宗教にかかわらずどっちの建物も作ってた)

また、東インドは蛇信仰が盛んな土地柄だ。寺院の柱はナーガが巻きついた彫刻がほどこされているものもあるし、オリッサのスーリヤ神殿のように、壁一面にナーガたちが彫刻されているものもある。

ラージャラーニー寺院(11世紀)の入り口を飾るのは二人のナーガだ。柱に巻きつくナーガがとても美しい。

コナーラクのスーリヤ寺院の壁面彫刻には、ナーガが数多くいる。13世紀。東インドのガンガ朝後期。

『シルパ・シャーストラ』というのは建築や彫刻について書かれた書物で様々な種類があり、その中に上記で紹介した『シルパ・プラカーシャ』がある。他にも『maya mata』 には「ヴァースキ、タクシャカ 、カルコータカ 、パドマ、マハーパドマ、シャンカパーラ 、クリカ」の偉大なナーガについて記載があるそうで、ここにはシェーシャ&アナンタが入ってない7竜が登場するらしい。

とまあ、そんなこんなで、ざっくりではあるけど文献等に出てくるクリカはこんなかんじだった。このあたりは調べだしたらいつまでたっても終わらない沼なので、このへんにしておこう。

ヴァーストゥ・ナーガについて知ることができたのはほんと嬉しかった。ありがたい。

文献を漁るのはこれくらいにして、今度はまだ調べていなかったナーガのお祭りについて探っていきたい。

12.ナーガ・パンチャミーとクリカ竜王

ナーガ・パンチャミーは、リアルなコブラに供物を捧げてお祈りしてご利益を願うお祭りだ。シュラヴァナ月(7月~8月)に行われる。

ナーガ・パンチャミーをお祝いするイラスト。シヴァ様の象徴であるシヴァ・リンガにミルクを垂らしているところにナーガが巻きついている。

地方によってお祭りの内容は異なっていて、シヴァとパールヴァティーを祀るものや、パーターラの入り口であるとされる蟻塚を祀ったり、南インドではスブラフマニヤ(スカンダ、カールティケーヤ。蛇を食べる孔雀を乗り物にするシヴァの息子)を祀る場合などもあるそうだ。地面にナーガの紋様を描くこともある。こういう地方差をおいかけるだけで本が何冊もかけてしまうくらいのボリュームだ。

ナーガ・パンチャミーでは、アシュタ・ナーガ(ashta naga , ashta kula naga)と呼ばれる8人の竜王をお祀りする。ただこれは、ナヴァ・ナーガ(nava naga)といって9人の竜王の場合もあるし、地方によって竜王のメンバーも異なる。このメンバーにクリカが含まれる場合、含まれない場合がある。

これについてもこっちの記事にまとめなおしているので読みたい人は読んでほしい。

あと、南インド、ケーララ州のマンガロール近くにはナーガを祀る寺院あるらしい。Srimath Anantheshwara寺院はお名前の通り御本尊はアナンタ竜王だそうな。8世紀頃から信仰されていたらしい。

他にもケーララ州にはナーガのお寺があるそうだ。Mannarasala Sree Nagaraja Templeはパラシュラーマとナーガの物語があり、ヴィシュヌ=アナンタ、ヴァースキ=シヴァをお祀りしている。あとバラモンのリーダーは女性だそうな。

ナーガ・パンチャミーのときには、ナーガを祀っている寺院では盛大にお祭りが行われる。そりゃあもうすごいらしい。

ただそれらの寺院でクリカが信仰されているかどうかはわからなかった。アシュタナーガのプージャーが気になる。ケーララ行ったことないから行きたい。ナーガ寺院をはしごしたい。世界は広い。

マンガロールにあるナーガを祀る寺院のナーガたち

13.ついにみつけたクリカとシヴァ

というわけで、ここまでいろいろ調べたのに、結局クリカについてはよくわからなかった。密教経典にクリカの特徴である頭に月があるという記述はあったけども、シヴァとの関係はわからなかった。

ネット検索を駆使していろんな方面から探してみたものの、シヴァとクリカを紐づける決定的な証拠というのは見つからなかったので残念……とこの記事をまとめようとしていた。さすがに調べ始めて半年経ってるので、これ以上この記事に時間をとっても難しいだろうと思ったからだ。

でも、どうしても諦めきれない。シヴァとクリカ、どこかに接点があるはずなのだ。

だめもとで、最後にアシュタ・ナーガ関連から何か調べてみようと漁っていたら、シヴァ派の経典についてのご本『Universal Śaivism The Appeasement of All Gods and Powers in the Śāntyadhyāya of the Śivadharmaśāstra』にたどり着いた。オランダのライデン大学でサンスクリットがご専門のPeter Bisschop先生の著書だ。目を通すうちに、なんとクリカの名前を見つけた。

いままで散々何もでてこなかったので諦めてたので、書いてあることを読んでまずは目を疑った。なんと、7世紀のシヴァ派の聖典『シヴァダルマシャーストラ』にアシュタ・ナーガの根拠となる記述があり、そこにクリカが登場するという。『シヴァダルマシャーストラ」は正統なヒンドゥー教の聖典ではないので長らく重視されてこなかったが、現代になってネパールやベンガル地方など様々なところに散らばっていた写本や文献をまとめたということだった。

うそでしょ?

あまりにも都合が良すぎて「大丈夫かな?夢かな?」と疑ったくらいだ。

でもたしかにそこにはクリカの文字があった。

アシュタ・ナーガのメンバーの8番目はクリカである。そう明記されていたのだ。

1)アナンタ 赤 大きな頭飾り 螺貝と蓮の印

2)ヴァースキ 白 白い蓮の花の冠

3)タクシャカ 黄色 卍

4)カルコータカ 黒 首に三本の印

5)パドマ (おそらく赤い)蓮の色 五つの斑点

6)マハーパドマ 白い蓮のよう 三叉戟、螺貝、蓮の印

7)シャンカパーラ 黒、暗い色 蓮のような美しい目、首に一本の線

8)クリカ シヴァのような体。頭には三日月。吉祥の印がある。ナーガの王の中で最も優れている。

ウワーー!

ついに…たどり着いた…シヴァ派の聖典にクリカの記述あった!!!

なんとクリカはシヴァのような(恐ろしい)体を持ち、頭に三日月があるとの記述がある。この特徴は、密教経典や辞書にあったクリカの特徴に合致するし、まさにクリカのシヴァみここに極まれりだ。色を表すところに「シヴァのような体」とされている。

クリカが8人の竜王たちの中で一番優れている。頭に三日月を持つというのはシヴァの図像の特徴。これだけ読むとクリカ、なんかシヴァっぽくてすごくない?8竜王の中でいちばん強いのクリカじゃない???というのが正直な感想だ。ちなみに8というのは仏教ではとても重要な数字でもある。

そしてこの並び……まって……!ヴァーストゥ・ナーガについて書いてあった『阿闍梨所作集成』に登場する竜王たちと名前が同じじゃないか。色設定とか細かいところは違うんだけども、それでも名前が同じというのはすごいことじゃないだろうか。シヴァ派と密教の関係が深かったのはわかっているし、シヴァ派で重視されていたクリカを密教が儀式に取り入れたのではないかなあ。

日本では、クリカは倶利伽羅竜王とされ、黒い竜であるとされている。根拠は密教経典にそう書いてあるからだけども、倶利伽羅竜王が黒とされたのは、クリカがこういうシヴァ派の聖典でシヴァの属性と関連づけされているからだと考えても間違ってなさそうだ。

シヴァの体には蛇がまきつくし、蛇を持って闘うし、持物の一つであるダンダ(杖)に蛇が巻きついたものもある。つまり蛇、ナーガは神々の武器でもある。荒ぶるシヴァは蛇を纏って敵を倒すのだ。

恐ろしい顔つきで象の魔物を倒すシヴァ。手には蛇や剣などの武器をもち、象の魔物の生皮をはいで掲げている。エローラ石窟寺院の彫刻。8世紀頃。

やばい。マジたぎる。はじめの予想通り、倶利伽羅龍は、シヴァの属性を強く持った竜王様だった。

大倶利伽羅さん!!!!あなた!やっぱりインドだった!!!!あなたの中にシヴァ様がいる!!!すごい!!

……

興奮してしまってすまない。ただ、冷静になるとここで一つ疑問が出てくる。シヴァ派の聖典にクリカがいたのなら、どうして今のインドではクリカがメジャーではないのか、と。他の聖典には名前くらいしか残ってないのだろうか。

それにはもちろん、前述したプラーナ文献等ではクリカの兄者たちがつよつよだったということもあるけれども、それよりもシヴァ派の儀礼は、時と共にインドでは廃れていったからだそうだ。

シヴァ派は一時は国からの保護をうけていて、国の公式行事にシヴァ派の儀礼が行われたこともあったそうな。しかし、シヴァ派はその後大きく2派に分かれ、ヴェーダなどの聖典を重視して、儀礼は必要ないとする派閥が優勢になり、タントラ色が強い聖典や儀礼はだんだん廃れていく。そして13世紀には北インドからはシヴァ派の儀礼は姿を消したそうな。

儀礼必要ない派が重視していた聖典が、プラーナ文献や叙事詩など、クリカの兄者たちが重視されている聖典たちだったということなのだろう。

つまり、インドではシヴァ神は信仰されているけれども、時間の流れと共に信仰の形は変わっていき、当時の形では残っていない。おそらく聖典が書かれた7世紀前後にはシヴァ派ではクリカが重視されていた時代があったのだろうけれど、現代インドにはもう残っていないということなのだ。

14.まとめ。インドのクリカ竜王とは

ついにクリカにたどり着いた。長い旅だった。

今回、クリカについてここまでいろいろ調べて分かったことは、インドのクリカは、名前は残っていてもそこまで重視されていないけれども、少なくとも7世紀ごろにはシヴァと関連づけられ、儀式などでは重視されていた。そしてクリカは当時の密教に取り入れられ、不動明王と共に日本に渡ってきた。ということだった。

クリカは、ヒンドゥー教のシヴァ神の要素を強く持った竜王だった。そして密教の中で、クリカはシヴァの力を持つ存在として重視されていたと考えられる。でも、その後儀式は廃れ、メジャーな聖典の中でも名前だけの存在になった。

インドでは叙事詩に名前しか残っていない存在が、空海に連れられ不動明王とともに日本に渡り、日本の竜神信仰や土着の信仰に取り入れられ、倶利伽羅竜として定着していった。そして不動明王の剣は倶利伽羅剣、倶利伽羅竜王がまきつく剣となり、日本の刀剣に彫刻され、何百年も人々に大切にされてきた。

シヴァの力を持っていたクリカが、日本で黒竜様として崇められているというのは、悉曇文字が現代まで残っていることと同じくらいすごいことだと思うのだ。

そしてこの現代に、刀剣乱舞というゲームの中で、刀剣たちは付喪神として顕現した。その中でも大倶利伽羅という名刀は、クリカの名前を背負っている。大倶利伽羅以外にも、倶利伽羅竜が彫られた刀剣はある。

倶利伽羅竜の中に生きているのは、破壊と創造の神であるシヴァ神であるのは間違いない。不動明王の加護を願って彫られたその紋様には、インドのシヴァ神も宿っている。

刀に彫られた、破壊と創造の神シヴァの化身であるクリカ竜。

インドオタクとして、そこにエモみを感じるなというほうが無理がある。

ここからは妄想だけども、クリカが黒竜であり、その色がシヴァ神を象徴する黒(kala)であるならば、クリカはカーラとも言い換えることができるのではないか。

カーラは黒、時間、死を意味する言葉で、シヴァ神の別名である。そして世界を破壊し再生する神であるシヴァは、時を操ることができるとも考えられる。時間はどんな生物にも必ず死をもたらす。

シヴァだけではない。ヴィシュヌ、クリシュナ、カーリーなど、インドの主要な神はカーラと呼ばれる。つまり、黒であること、カーラであるということは、主神と等しい力を持つということでもある。

シヴァは、不動明王の元ネタでもある。シヴァ様みある黒い竜王クリカが不動明王とセットにされて考えられるというのはわかる。不動明王が持っている三鈷剣に倶利伽羅竜王が巻きついたものが倶利伽羅剣であり、それ自体が不動明王の化身でもあるならば、不動明王の中に、荒ぶるシヴァ的な要素があるのはごく自然と言える。

また、クリカラがシヴァの異名でもあるとすると、クリカ→クリカラと変化したのは、単に音が近いからではなく、明確な意図があったのかもしれない。「クリカ=クリカラ=シヴァ」であるなら、倶利伽羅剣、倶利伽羅竜は「剣と竜という姿で具現化したシヴァの破壊の力」という意味合いもあるかもしれない。

てことはインド式に考えると、クリカ=シヴァ=倶利伽羅竜王=不動明王=大日如来ってなるんかな。宇宙の根本原理のブラフマンは個であるアートマンと同じなので、梵我一如、みたいな。

まあそれはおいといて、インドでは既に滅びてしまった不動明王や大日如来への信仰は、日本に着実に受け継がれ、人々の間に根ざしている。ほんとマジでエモい。

空海が広めた密教と、当時のインドの神々たち。これらは密接に関係していた。インドにはたくさんの竜王がいたのに、どうしてクリカでなければならなかったのか。この長い記事を読んでくれた方には、その理由がわかってくれたと思う。ここまで読んでくれた人がいたというだけで本当にありがたい。

さて、そんなところで、そろそろこの旅を終えるとしよう。

まだ調べたりない、書き足りないことはたくさんある。大日如来とシヴァとマハーヴァイローチャナと後世に発展した東インドのスーリヤ信仰とか、タントリズムの中のシヴァとか。日本でクリカが倶利伽羅竜としてどう発展したのかとかとか。

けれど、ひとまずはインドのクリカにたどり着けたということで、ここまでにしておきたい。大倶利伽羅さんに報告して、一緒に踊りたい。

ただのインドオタクの調べ物につきあってもらってすまない。ここまで読んでくれて本当にありがとう。

大倶利伽羅と共に世界を救おうとする審神者の皆様。あなたにシヴァ様の御加護がありますように。

オーム ナマ シヴァーヤ。

そして、審神者であるあなたと、隣にいる倶利伽羅竜王を背負う付喪神様たちに。倶利伽羅竜王様と不動明王様と大日如来様の御加護がありますように。

関連記事

こういう本書いてます。インド神話に興味がある人どうぞ。

参考文献

▽論文とか

※『倶哩迦竜不動明王信仰の研究』 齋藤彦松

※『インド密教における曼荼羅の変遷』 黒木賢一

※『ヴァーストゥ・ナーガに関する考察』 森雅秀

※『仏伝に見えるナーガについて インド古代史の一断面』 宮坂 宥勝

※『インド初期密教と他宗教との関わり ―特に大自在天の記述を中心にして―』藤井明

※『インド密教における聖地と巡礼』森雅秀

※『シヴァ・プラーナの年代に関する覚え書』神館 義朗

※『チベットにおける『ヴァジュラーヴァリー』所説のマンダラの作例と系譜』森雅秀

▽書籍

※『マハーバーラタ入門 インド神話の世界』 沖田瑞穂

※『マハーバーラタ 聖性と戦闘と豊穣』 沖田瑞穂

※『マハーバーラタ』 山際素男編訳

※『ラーマーヤナ』ヴァールミーキ 中村了昭訳

※『空海とインド中期密教』 高橋尚夫他

※『密教経典 大日経・理趣経・大日経疏・理趣釈』宮坂宥勝

※『仏教の起源』宮坂宥勝

※『ヒンドゥー教10講』赤松明彦

※『インド神話伝説辞典』菅沼晃編

※『ウパニシャッド』辻直四郎

※『リグ・ヴェーダ讃歌』辻直四郎訳

※『写真・図解 この一冊ですべてがわかる!日本の仏像』薬師寺君子

※『ヒンドゥー教の聖典二篇 ギータ・ゴーヴィンダ デーヴィーマーハートミャ』小倉泰、横池優子

※『世界歴史大系 南アジア史1、2』山崎元一他編

※Universal Śaivism The Appeasement of All Gods and Powers in the Śāntyadhyāya of the Śivadharmaśāstra By Peter C. Bisschop

※Tree and serpent Worship, or illustrations of mythology and art in India By James Fergusson

※Indian Serpent-lore: Or, The Nāgas in Hindu Legend and Art By Jean Philippe Vogel

※ヴァラーハ・プラーナ、シヴァ・プラーナ、ガルダ・プラーナ、その他本文中に登場する原典の英語版

▽読んでないけどこういう論文あった。

取り寄せる時間なかったので読んでないけど、おもしろそうだから誰か読んで感想を聞かせて欲しい

※『中世における不動明王画像の展開--倶利伽羅龍剣をめぐって (「美術に関する調査研究の助成」研究報告) -- (2005年度助成)』山口 直子

※『初期忿怒尊の成立と造像--インド・日本』山口 直子

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?