『微生物の可能性』~小さな働き者~リテラ探求学習研究レポート

生命の樹形図の大半を微生物が占めていることに気づいたKくん、「どうして小さな体で生き残っているのか?」不思議に思い調べてみることにしました。

微生物の採集の仕方を学び、実際に顕微鏡で観察するところまで頑張りました。

この研究をしたのは新中学1年生のK・Kくんです。

■プレゼンテーション動画

■リテラの先生からのコメント

試行錯誤しながら微生物を探して、顕微鏡の中に、動く生き物を見つけた瞬間の喜びは格別でしたね!

そして、線虫について調べることで、あんなに小さな生き物が、深く私たちに関わっていることに気が付くことができました。

これからもK君の知的好奇心がますます輝いていくのを楽しみにしています。

■テキスト資料

僕は、前々回の研究で、生命の木の図をみました。

その時は気づかなかったのですが、大部分を微生物が占めているということに事に気づきました。

どうして小さな体なのに生き残っているのか、大きな捕食者に食いつくされてしまわないのか、不思議に思っていました。

そして、去年NHKの「超進化論」という番組を見ていた時、微生物にはそれぞれ生き抜くための能力が備わっているとしり、ますます微生物について興味が湧きました。

そこで、今年は微生物について調べることにしました。

微生物とは、目に見えない小さな生き物の事です。

主に4つのグループに分かれています。

1つ目は、核を持たない原核生物です。

2つ目は、核を持つ原生生物です。

3つ目は、カビや酵母などの菌類です。

4つ目は、植物のうち、観察に顕微鏡が必要な微細藻類です。

微生物の中にはウイルスも含まれていると考える場合もありますが、細菌とは違い、動物の体内でしか増殖出来ないので、微生物だと言い切ることは出来ません。

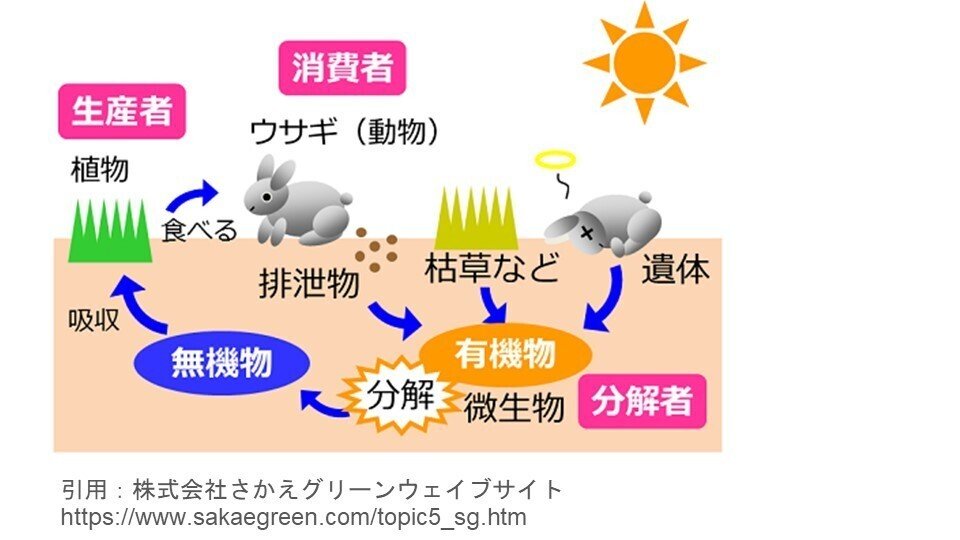

微生物は、生態系を構成する分解者として、糞や死骸を分解して生き物が生きるための栄養を作り出しています。

また、微生物を利用して、クリーンなエネルギーをつくったり

汚染物質を分解するなどの研究が進められています。

ぼくは上野博物館の微生物のWebサイトを見て、微生物の採集の仕方を学び、実際に採集をしてみることにしました。

2月16日、家にあるカメに溜まった雨水に微生物がいないか探しました。

空気中にも微生物がいると知ったため、雨水にも微生物が含まれているかもしれないと思ったからです。

しかし、微生物らしいものは何もいませんでした。

2月24日、公園のため池の水を観察しました。

公園のため池には、よくカエルの卵があったとお母さんに教えてもらいました。

カエルの卵があるのなら、微生物もいるかもしれないと思ったのです。

近くに草や木が生えているので、水の中にも生き物がたくさんいそうでした。

採集した日にリテラで観察をしましたが、何も見つけることができませんでした。

ただ、その日は、スポイトで何滴かしか見ていませんでした。

3月8日金曜日、ついに微生物を見つけました。

公園で採集していた土をまだ持っていたので、臭くなっているだろうなと言ったとき、母が、「臭いってことは、微生物が発酵みたいなことをしてるってことじゃない?」と言いました。

そこで、もう一度観察することにしました。

これが、その動画です。

細長い生き物が、体をよじらせています。

ここでは、ダンゴムシのような生き物が、ぴんぴんと動いています。

ぼくは、はじめの細長い生き物は、線虫だと考えました。

線虫とは、線形動物門という部類に分けられる原生生物です。

有機物の分解物や、細菌を餌にして活動する自活性線虫と、動物や植物に寄生して生きる寄生性線虫の2種類がいます。

今回見つけた線虫のような生物は、おそらく土に住んでいるので、自活性線虫かもしれません。

線虫は、現在2万種ほど発見されていて、世界中には1億種いるという予想がたっています。

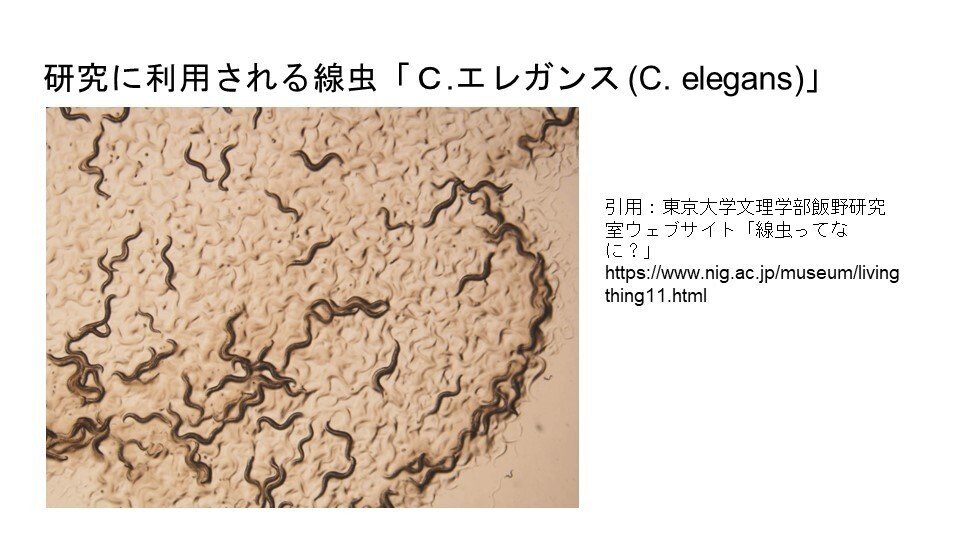

線虫は19世紀から発生学の研究に利用されていました。

現在でも、Cエレガンスという種類は、細胞の数や遺伝子の並び方が全て解明されいているため、さまざまな研究に役立っています。

線虫は、創薬や医療の研究にも役立っています。

この図は、線虫にゴマの中に含まれるセサミンを投与したときの寿命を記録したものです。

この図を見ると、セサミンを投与することで寿命が伸びることが分かります。

線虫は、セサミンの抗老化作用を明らかにすることにも役立っています。

最近では線虫は、がん検査に使われています。線虫は嗅覚が優れているとされ、がん患者の尿の臭いを好み、近づいていく性質があるとする研究報告があります。

その性質を利用して、15種類のがんについて、がんになっているリスクを検査できるそうです。

僕はこの研究を通して、微生物は、さまざまな分野に活用できる無限の可能性を秘めた生き物だということが分かってきました。

初めて線虫を見たとき、ついに見つけることができて嬉しかったのですが、やはり気持ち悪いなと思いました。

しかし、線虫は人と似た遺伝子を持っていて、さまざまな研究や医療に役立っていると知り、見方が変わりました。

将来は、微生物を利用して、クリーンなエネルギーを作ったり、環境問題を解決できるかもしれません。

これで発表を終わります。

聞いてくださって、ありがとうございました。

■研究の振り返り

◇これはどのような作品ですか?

微生物が生命の大部分を占めていることに着目して調べ、実際に色々な所で微生物を採集してそこから、微生物がどのように使われて、これからどう使われようとしているのかをまとめました。

◇どうしてこの作品をつくりたかったのですか?

去年の発表に使った資料を見て、ほとんどの生き物が微生物で、人などの生き物は全体の少ししか占めていないのになぜ食い尽くされたりしないのか気になったから。

◇作品づくりで楽しかったことは何ですか?

自分で微生物を捕まえて見ることができ、それが何かを明かして新たなことを次々と新しい発見をして行けたこと。

◇作品づくりで難しかったことは何ですか?

微生物を見つけること。

◇作品作りを通して学んだことは何ですか?

微生物はこれから多くのところで生活を支えて、地球だけではなくほかの星に住める環境を作れると思った。

◇次に活かしたいことや、気をつけたいことはありますか?

もう少し伝えたいことをまとめてから作るようにした方がいい。

◇来年、研究したいことはありますか?

微生物の続きか、遺伝子について。

◇この作品を読んでくれた人に一言

言いたいことはまだあるけれど、発表時間に合わせたので書けなかったこともあります。

だから、また次回やりたいです。

この記事を書いた生徒さん

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?